ソーシャルインフレーション ―その現状、要因と今後の展望―③

公開日:2025年3月19日

その他

本連載では、ソーシャルインフレーション、すなわち「(損害賠償責任保険の)保険金支払いが一般的な経済的インフレーションを上回って上昇」(注1)する現象について、その現状、要因と今後の展望を述べていきます。

連載3回目となる今回は、ソーシャルインフレーションの要因について、法制度の観点からみていきます。

第三者訴訟ファンド(TPLF)の拡大

近年、米国では第三者訴訟ファンド(Third Party Litigation Funding、以下TPLF)が存在感を増しており、ソーシャルインフレーションに寄与しているという指摘があります(注2)。

TPLFとは、訴訟の当事者でない第三者(ファンド運営者)が、訴訟当事者に訴訟費用を提供し、その見返りとして勝訴や和解によって訴訟当事者が得た金銭の一部を受け取り、ファンド出資者に還元する仕組みです。

TPLFは主に訴訟を提起する原告側に活用されているといわれます。例えば、勝訴の見込みはあるものの訴訟に必要な資金が乏しい事故被害者がいた場合、TPLFに費用を肩代わりしてもらうことで訴訟を提起することが可能となります。結果として勝訴や和解による金銭が得られれば、原告は損害を回復し、弁護士は報酬が得られ、TPLFに資金を提供した投資家は投資が回収できます。

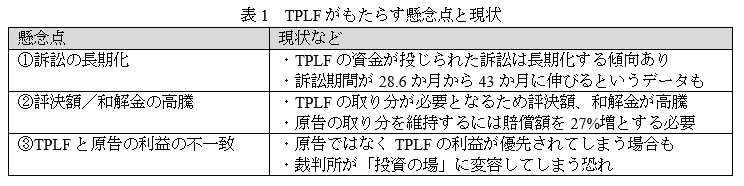

ただ、TPLFについては次のような懸念が持たれています。

第一に、裁判の長期化が挙げられます。米国連邦地方裁判所のデータ(注3)によると、コロナ禍の影響が顕在化する直前の2020年3月時点で訴訟提起からトライアル(事実審理)までに要する平均期間は28.6か月でした。一方で、TPLFが関わった人身傷害の訴訟では平均期間が43か月と大幅に長くなっています。要因としては、資金提供を受けた原告側が訴訟を継続するために必要なコストを意識する必要がないため、トライアル前のディスカバリー(証拠開示手続き)をより慎重に進めることが考えられます。

第二に、評決額や和解金の高騰が懸念されます。再保険大手スイス・リーの試算によると、TPLFが介入しない訴訟における原告の取り分は得られた賠償額の55%であるのに対し、TPLFが介入する訴訟における取り分は43%に低下します(TPLFの取り分が必要なため)。仮に後者においても前者と同水準の取り分を原告が得ようとした場合、賠償額全体を27%増とする必要があります(注2)。

第三に、TPLFと原告(およびその弁護士)の利益は必ずしも一致しません。弁護士は依頼者である原告の利益を最大化する義務を負っていますが、TPLFにはこうした義務はなく、むしろ投資家の利益の最大化を追求する立場にあります。そのため、原告としては訴訟の継続と終局判決による解決を望むものの、TPLFは和解による早期解決を図りたいというように、利害が対立する場面が生じえます。このような場合に、仮にTPLFが資金提供者という立場を使って自らの意向を押し通すことがあれば、依頼者利益の最大化は実現されないこととなります。そうなると、裁判所は紛争解決の場ではなく、TPLFと投資家による投資の場に変容してしまい、倫理上の問題を生じさせます。

なお、米国はTPLFにとって最大のマーケットとなっており、2021年時点において約88.4億ドルが投じられ、この金額は世界全体のTPLFの投資額の52%を占めていました(注2)。その後、2023年時点では米国内で管理されている資産のみで130億ドル規模におよぶといわれています(注4)。

TPLFによる米国訴訟への投資は今後さらに増えることが予想されており、引き続きソーシャルインフレーションに影響をおよぼしていくと考えられます。

ソーシャルインフレーションの現状について解説しています。

不法行為改革の停滞

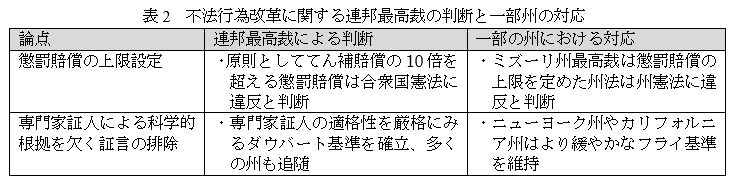

米国においては元々、懲罰賠償(注5)やクラスアクション(注6)に代表される評決額の高騰や濫訴につながる制度が存在しており、そのあり方を見直す不法行為改革が試みられてきた経緯があります。ただ、州ごとの考え方の違いにより、必ずしも改革が進まず、あるいは後退したといえるケースもみられます。

一つは、懲罰賠償の上限設定です。連邦最高裁は2003年の判決において、合衆国憲法修正14条の適正手続き条項に基づき、てん補賠償の10倍を超える懲罰賠償は原則として認められないという判断を示しました。

これを踏まえ、オハイオ州(てん補賠償の2倍を上限)やコロラド州(てん補賠償を超える懲罰賠償は禁止)など、法律によって懲罰賠償の上限を規定する動きがみられました。

他方で、ニューヨーク州やカリフォルニア州といった州においては、依然として上限条項は設けられていません。また、上限条項が導入されたものの、州最高裁がこの規定は州憲法に違反すると判断したミズーリ州などは、改革が後退した事例に位置付けられます(注7)。

もう一つは、専門家証人(注8)による科学的根拠を欠く証言、いわゆるジャンクサイエンスの排除についてです。連邦最高裁は1993年の判決において、旧来の緩やかなフライ基準(注9)から、より厳格なダウバート基準(注10)によって専門家証人の適格性を審査するという判断を示しました。

その後、大半の州はダウバート基準に移行しましたが、ニューヨーク州やカリフォルニア州などの一部の州は依然としてフライ基準を採用しているのが現状です。比較的最近では、2019年にペンシルベニア州最高裁判決においてフライ基準が維持されました。

このように不法行為改革を巡る現状は州ごとに異なりますが、改革が進んでいない、または後退している州はソーシャルインフレーションを引き起こす背景となっている可能性が考えられます。

ソーシャルインフレーションの要因について解説しています。

司法地獄の存在

法の仕組みに加え、その運用においても州や地域による相違がみられます。

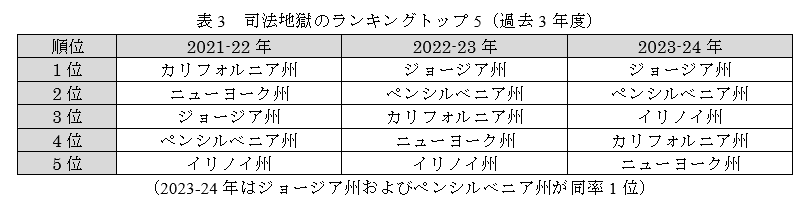

この点に注目する形で、アメリカ不法行為改革財団(American Tort Reform Foundation)は2002年より毎年、「司法地獄レポート(Judicial Hellholes Report)」と称した報告書を公表しています。同財団は「司法地獄」を、「民事事件において、裁判官が組織的に、多くの場合において被告に不利となる形で、不当かつ不公平に法律および訴訟手続を適用している地域」と位置づけ(注11)、これに当てはまる裁判所・地域をランキング形式で紹介しています。

過去3年度における司法地獄ランキングのトップ5は、以下のとおりとなっています(比較の便宜上、市や郡としてランク入りしている場合もその市や郡が所在する州名を記した。また、2023-24年はジョージア州およびペンシルベニア州が同率1位の扱いとなっている)。

過去3年度においては、順位の入れ替わりはあるものの、トップ5の顔ぶれは変わっていないことが読み取れます。以下、それぞれの特徴を簡単にみていきます。

ジョージア州は過去2年度連続で1位となっていますが、その理由の一つとして、1,000万ドル(約15億円)を超える「Nuclear Verdict(核評決)(注12)」が多く出されていることが挙げられています。2018年から2023年途中にかけて少なくとも39件の核評決が出されており、そのうちの1件においては17億ドル(約2,380億円、当時)の支払いが命じられています(注13)。この評決を含む核評決の約4割が州内の3つの郡において出されているという特徴もあります。

ペンシルベニア州からはフィラデルフィア民事訴訟裁判所および同州最高裁がランクインしています。選出理由としては、原告が自らに有利な判断が出される見込みのある州・地域の裁判所で訴訟提起する「フォーラムショッピング」を広く受け入れていることなどが挙げられています。

カリフォルニア州では化学物質に関する独自の規制法「プロポジション65」に関連する訴訟が活発となっています。代表的な事例として、除草剤の発がん性を巡る一連の訴訟が挙げられ、そのうちの一つではメーカーが発がん性リスクについて警告を怠ったとして20億ドル(約2,200億円、当時)の懲罰賠償の支払いが命じられました(注14)。

イリノイ州からはクック郡という特定の地域がランク入りしていますが、以前より同州における核評決の3分の2がクック郡で出されているとされています。

ニューヨーク州はTPLFによる活動や弁護士による訴訟を呼び掛ける広告が特に活発であると指摘されています。また、州法において「合理的なてん補賠償」が規定されており、慰謝料(pain and suffering)に関しては1,000万ドルを事実上の上限とする運用がされていたにも関わらず、現在では9割の事例において原告側弁護士は2,000万ドルを超える賠償を陪審に求めている実態があります。

なお、司法地獄レポートの最新版は例年12月に発行されており、その内容が注目されます。

終わりに

これまでの連載でみてきたとおり、米国におけるソーシャルインフレーションは、①社会(ミレニアル世代(注15)の台頭、企業に対する不信感)、②経済(弁護士事務所による広告投資、所得格差の拡大)、③法制度(TPLFの拡大、不法行為改革の停滞、司法地獄の存在)の複合的要因によって生じています。

これを前提としてソーシャルインフレーションは今後どうなっていくのか、連載最終回となる次回で述べていきます。

MS&ADインターリスク総研株式会社発行のPLレポート(製品安全)2024年12月号を基に作成したものです。

(注1)トーア再保険株式会社「再保険用語集」より引用

https://www.toare.co.jp/img/knowledge/pdf/glossary_sa.pdf?2023

(注2)スイス・リー“US litigation funding and social inflation: the rising costs of legal liability”

(注3)米国連邦裁判所 “United States District Courts — National Judicial Caseload Profile”

(注4)ロイター通信 “US litigation funding in 'state of flux' as deal commitments dip, says report”

(注5)加害者の行為が強く非難される場合などにおいて、損害を回復させるための填補賠償とは別に懲罰を目的とした賠償を課すもの。

(注6)多数の者がある事項に関して共通の利害関係を有する場合に、抽象的なクラスを規定し、1人または数人がその利害集団全員を代表して行う訴訟。

(注7)この判決では填補賠償の40倍ないし22倍の懲罰賠償は過大ではないという判断が示された。

(注8)特定分野において専門的な知識等を有する者で、訴訟手続きにおいて自らの専門知識を提供し、複雑な技術的または科学的な問題を理解するために裁判所を支援する役割を担う。

(注9)「その理論や技術は科学界において一般に受け入れられているか」によって審査する。

(注10)「その理論や技術は実証されているか」、「その理論や技術は学会の査読を受け、公表されているか」など、複数の観点から審査する。

(注11)アメリカ不法行為改革財団ウェブサイト ”About”

https://www.judicialhellholes.org/about/

(注12)壊滅的な影響をもたらすことからこのように称される。

(注13)ピックアップトラックのルーフ(屋根)の欠陥を巡る訴訟。ロイター通信「フォードに17億ドル支払い命じる陪審評決、夫婦死亡事故で=AP」

(注14)ロイター通信「モンサント除草剤でがんに、加州陪審が2200億円の補償命じる」

https://jp.reuters.com/article/world/2200-idUSKCN1SK0TM/#:~:text=%EF%BC%95%E6%9C%88%EF%BC%91%EF%BC%93%E6%97%A5%E3%80%81%E3%83%89%E3%82%A4,%E3%82%8B%E8%A9%95%E6%B1%BA%E3%82%92%E4%B8%8B%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82

(注15)1980年代前半から1990年代半ばまでに生まれた世代で、「正しい行い」を強く求める傾向があるとされる。