企業の地震対策は何から始めるべき?被害を抑えるためのポイントと備蓄品リストを紹介

公開日:2025年8月18日

自然災害・事業継続

企業経営において、自然災害は自社の存続をも左右する重大なリスクです。地震の周期データを踏まえれば、現在は日本にいつ大規模な地震が起こってもおかしくはない危険な状態にあります。

万が一の際に自社や従業員を守るためにも、徹底した地震対策を行い、リスクに備えておくことが大切です。この記事では、企業の地震対策の重要性と、被害を抑えるために取り組むべき施策、オフィスに備えておくべき備蓄品リストを詳しくご紹介します。

企業における地震対策の重要性

大規模地震の発生確率の増大

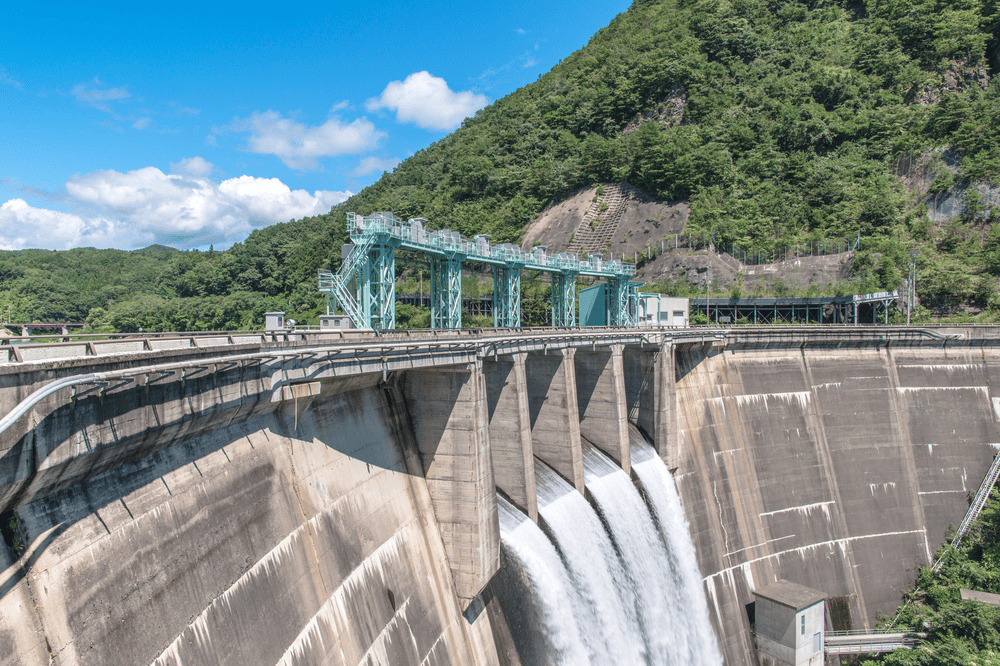

地震大国とも言われる日本では、これまでも多数の震災に見舞われてきました。2025年現在もさまざまな地震のリスクが想定されており、国や自治体レベルでの対策が進められている状況です。

今後起こり得る地震としては、規模の大きなものだけを見てみても、「南海トラフ地震」「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」「首都直下地震」「中部圏・近畿圏直下地震」の4つが想定されています。いずれも幅広いエリアに甚大な被害をおよぼす可能性が危惧されており、当然ながら企業活動への影響も計り知れません。

内閣府の中央防災会議によれば、特に南海トラフ地震が今後30年以内に発生する確率は70~80%、首都直下地震も70%とされており、いずれも非常に高い確率で起こる見通しです。南海トラフ地震が起これば、関東から四国・九州にかけて、非常に広い範囲で揺れや津波、火災による被害が起こり得るでしょう。

また、首都直下地震が起これば、国内全体の経済にも甚大な影響をおよぼすと考えられています。地方においても、2024年1月1日には能登半島地震が発生し、震度7が観測されたのは2018年の北海道胆振東部地震以来となり、長期にわたって地震の影響が続いています。

大規模地震が迫る現代にあって、企業の地震対策はとても重要な意味を持つ取組となっているのです。

ガイドライン改定の概要やポイントについて解説しています。

従業員への安全配慮義務

企業の地震対策は、法的な観点からも必要不可欠な取組と言えます。「労働契約法第5条」では、「労働者の安全への配慮」として、使用者(企業)が労働者の生命や身体等の安全に配慮する義務を負っていることが明記されています。

これを「安全配慮義務」と言い、企業は従業員が生命・身体等の安全を確保しながら労働できるように、必要な措置を講じなければなりません。そして、企業に対しては、地震等の自然災害発生時にも安全配慮義務が求められる点に注意が必要です。

実際に東日本大震災では、自動車教習所からの送迎時に起こった津波で命を失った従業員、顧客の遺族が、教習所経営法人に対して安全配慮義務違反を理由とした訴訟を起こしました。そして、裁判の結果、法人側の安全配慮義務違反と損害賠償責任が認められるという事例が残っています。

(出典:e-Gov『労働契約法 第五条』)

(出典:裁判所裁判例検索『事件番号平成23(ワ)1589』)

施設・設備の被害抑制

企業の地震対策では、従業員の人命・身体はもちろん、財産を守ることも重要な目的となります。大規模な地震が発生すれば、揺れによる建物の倒壊・損壊によって施設や設備、資機材への被害が生じる恐れがあります。

また、火災等の二次被害につながれば、資材や商品の焼失・破損リスクも生じるでしょう。設備や資材、商品にダメージを受ければ、事業の継続が困難になる可能性も十分に考えられます。

そのため、企業の地震対策では大規模な災害の発生時に、どのように建物や設備、資機材、商品を守るのかも検討しておかなければなりません。

事業停止、倒産リスクの回避

企業が地震対策を行うべき理由として、事業停止リスクの回避が挙げられます。内閣府の資料によれば、東日本大震災を原因とする倒産件数は、震災後の5年間で1,898件にものぼります。

そのうち、「地震や津波による直接損害が原因のもの」は180件であり、残りの1,718件は「被災地外にもおよぶ間接損害によるもの」とされています。このように、震災の直接的な被害よりも、むしろ副次的な事象によって事業の継続が困難になるケースが多いのが実情です。

関連企業からの連鎖倒産や、生産工程がストップしたことによる資金繰りの悪化等、サプライチェーンへのダメージによって倒産してしまうパターンも少なくありません。企業経営への影響を抑えるためには、日ごろからBCPに基づいた対策を行い、事業をいち早く復旧させるための環境整備を実施することが重要です。

企業が取り組むべき地震対策の10のポイント

個人や家庭における地震対策と比べると、企業が取り組むべき項目は多岐にわたります。限られたリソースのなかで対応していく必要があるため、一つずつ整理をしながら、効率的に進められるように計画を立てましょう。

ここでは、基本的な企業の地震対策を10個のポイントに分けてご紹介します。

防災担当者の選定

地震発生時には、従業員の不安や混乱を解消するためにも、現場での素早く的確な意思決定が求められます。万が一の際に全員を落ち着かせ、適切な避難行動を促すためにも、緊急時のリーダーとして「防災担当者」を選任しておくことが重要です。

防災担当者とは、日ごろから防災に対する啓発や準備を推し進めるとともに、災害発生時には全体の指揮をとる重要なポジションです。そのため、責任感と行動力のある人物が適任と言えるでしょう。

防災担当者を決めたら、各地で開催されている防災研修や講習会等に参加をしてもらい、必要な知識を身につけていってもらうことが肝心です。その上で、万が一の際には適切なサポートが行えるように、周囲のメンバーを中心とした支援態勢を組むと良いでしょう。

マニュアル整備や防災教育、備蓄品の管理等の責任者も担ってもらうこととなるため、企業の規模や従業員数によっては、専門の防災チームを組むのも一つの方法です。

BCP(事業継続計画)の策定

「BCP」とは災害や事故のような緊急事態による被害を最小化し、事業を継続・早期復旧するための計画のことです。企業経営では、災害による直接的な被害を防ぐための「防災」に加えて、その後の事業継続に重きを置いた対策も求められます。

BCPを策定しておくことで、非常時に取り組むべき施策の優先順位が明らかになり、合理的に復旧を進められるようになります。BCPの策定にあたっては、リスクが発生した際の深刻度に応じて、企業が打つべき施策を事前に決めておくことが重要です。

特に、全事業がストップしてしまうような事態に陥った際に、どの事業を中核として優先的に復旧させるべきなのか、ステークホルダーやサプライチェーンのバランスも考慮しながら検討することが肝心です。

災害マニュアルの整備

災害マニュアルとは、災害から従業員や顧客の生命・身体、企業の財産を守るための行動をまとめた基本指針のことです。具体的には人道的な対応(人命救助・救援、二次災害防止)という視点から、災害発生後2~3日の行動指針や対応策についてまとめます。

マニュアルの内容は、「日ごろの備え」「人命救助・救援」「二次災害の防止」と「従業員やその家族の安否確認等」「地域社会への支援」といった観点で作成します。企業としての責任を踏まえ、自社のみならず近隣や地域全体へのアプローチも明確にしておくと、いざというときに迅速な行動を起こせるようになるでしょう。

企業のBCPのポイントについて解説しています。

避難経路・避難所の確認と周知

地震から生命・身体の安全を守るためには、迅速な避難行動が必要となります。そのためには、日ごろから職場の避難経路を明確にし、周知徹底を行うことが重要です。

万が一の際には、建物からどのようなルートで脱出するのか、火元の場所等を踏まえていくつかの避難経路を想定しておきましょう。その際、避難経路を妨げるような設置物がないかも確認し、必要に応じて撤去しておく必要もあります。

倉庫や作業所等では、資機材で移動ルートが制限されやすいため、避難経路の確保には日ごろから細心の注意を払うことが大切です。また、建物の内部をチェックした後は、建物から外部の避難所までのルートも確認しましょう。

近隣の避難場所へ安全に移動できるようにするためにも、ハザードマップ等を確認しながら、職場や倉庫からのルートを明確化することが大切です。

機器・什器の耐震対策

オフィスや作業所においては、機器・什器の破損を防ぐために、十分な耐震対策を行う必要があります。大きな地震では、揺れによって機器・什器が転倒し、避難経路がふさがってしまうリスクが考えられます。

また、転倒した什器が窓ガラスを破損してしまい、階下に二次被害をもたらすといったケースもあるでしょう。震災時には、人力で制御できないほどの揺れが発生するため、設備・什器・備品等は専用の耐震器具を使い、しっかりと壁や天井等に固定しておくことが大切です。特に重量物やとがった物は、従業員に衝突して重大な被害をもたらす恐れがあるため、天井・壁・床等に固定用金具で固定しておきましょう。

「出入り口や避難経路の周辺には大型の設備や重たい什器を置かない」「高さのある什器は人の出入りが多いオフィスとは別の空間にまとめる」といったレイアウトの工夫を行うのも有効です。

データのバックアップ、適切な管理

BCPの観点においては、地震や火災によるデータの焼失・消失リスクを避ける取組が求められます。例えば、地震でパソコンが破損した場合、特に対策をとっていなければ、そのまま内部のデータや情報が消えてしまうリスクがあります。

顧客や取引先の情報が消失すれば、事業の継続・復旧に深刻なダメージをもたらすでしょう。そのため、電子データについては、クラウドサービス等を用いて、日ごろからこまめにバックアップをとっておくことが重要です。

クラウドサービスからデータを自由に取り出せるようにしておけば、災害後にリモートワークで復旧をめざすといった事態になっても、スムーズに情報共有が行えます。また、紙媒体の資料についても、必要に応じて外部の倉庫や金庫等も活用し、リスクを分散させると良いでしょう。

防災教育の徹底

災害マニュアルをきちんと機能させるためには、丁寧な防災教育を行う必要があります。従業員の生活を守るためには、従業員自身はもちろん、その家族も含めて定期的に防災教育を受けてもらうのが理想です。

日常業務と比べると、防災教育は後回しにされてしまいがちな面があるため、既存の研修に組み込んでおくのがコツです。管理者研修や新入社員研修等に盛り込めば、適切なタイミングでオートマチックに教育を実施できるので、漏れや教育効果の低下を防げるでしょう。

防災教育では、災害マニュアルの確認を基本としながら、各従業員にさまざまな災害に対する行動計画を立ててもらうのがおすすめです。ロールプレイングを通じて対策を学ぶことで、差し迫った状況でも冷静に対処できる可能性が高まります。

その上で、定期的に避難訓練を行い、防災への意識を高めてもらいましょう。防災への関心は時間の経過とともに薄れていってしまうため、定期的に考える機会を提供し、日ごろから社内全体の意識を高めておくことが大切です。

二次災害の防止

地震対策では、揺れが収まった後の二次災害にも目を向けなければなりません。内閣府の資料によれば、阪神・淡路大震災、東日本大震災における火災のうち、約6割は電気に起因するものとされています。

そのため、漏電による感電・出火、通電後の火災を防ぐために、配線に問題がないかをこまめにチェックしておくことも重要な地震対策と言えます。古いコードや電源タップは定期的に入れ替え、故障リスクを軽減させておきましょう。

また、地震を感知すると自動的にブレーカーを落とす「感電ブレーカー」を導入するのも有効です。感電ブレーカーを導入すれば、通電によるショートやストーブの作動による火災等を防げるため、二次災害の防止につながります。

感電ブレーカーには、フロア全体の電力をコントロールする分電盤タイプ、コンセントごとに導入するコンセントタイプ、簡易タイプ等のさまざまな種類があります。分電盤タイプのものでも、約5~8万円で導入できるため、オフィスの漏電対策としては有力な選択肢と言えるでしょう。

建物の耐震性強化

オフィスや倉庫の状態によっては、建物自体の耐震補強も重要な対策となります。自社の建物であれば適切な耐震工事を行い、建物の安全性を強化することが大切です。

また、建物が新耐震基準(1981年6月1日以降に建築確認が行われた建物に適用されている基準)に適合しているかどうかなどをチェックし、安全性を見直す必要があります。旧耐震基準で建てられている場合は、建物の補強履歴を細かくチェックしながら、場合によっては物件の移転を検討するのも一つの方法です。

オフィス・倉庫に備えておきたい備蓄品リスト

実際に大規模な地震が発生すれば、交通機関がストップし、帰宅困難者が発生する可能性があります。地震対策を行う際には、オフィスや作業所に従業員が滞在する可能性も踏まえて、オフィスや倉庫に備蓄品をそろえておきましょう。

内閣府が企業向けの防災情報を取りまとめた『企業の地震対策の手引き』では、備蓄品の例や考え方が示されています。例えば、備蓄品の種類や数量は、近隣住民への配布の有無を考慮して決定することが重要とされており、社内だけでなく地域への協力体制も踏まえた計画が求められます。

ここでは、主な備蓄品リストを種類ごとに見ていきましょう。

食料・飲料水

食料・飲料水については、次のようなものが挙げられます。

・水

・主食(乾パン・ご飯等)

・副食(缶詰等※缶切りもセットで用意しておく)

・食器

・携帯用ガスコンロ

・燃料

・ポリタンク

・個人用持ち出し袋(従業員の人数分)等

食料、飲料水については定期的に点検を行い、賞味期限切れのものを持ち越さないように気をつけましょう。なお、農林水産省によれば、飲料水は賞味期限が切れてもただちに飲めなくなるわけではないため、慌てて処分はせずにいざというときに役立てることが推奨されています。

脱出用・救助用資材

脱出用・救助用資材としては、次のようなものが挙げられます。

・マスターキーセット

・消火器

・懐中電灯

・工具セット

・ガムテープ

・手袋

・ヘルメット

・折り畳み担架

・自転車(※空気入れ・パンク修理キットもセットで用意しておく)等

また、建物の倒壊による閉じ込め等が起こった時に備え、チェーンソーやつるはし、ハンマー、斧等の用意も推奨されています。

医療品

医療品としては、次のようなものが挙げられます。

・救急箱

・三角巾

・ウェットティッシュ

・防塵マスク

・タオル

・生理用品

・鎮痛剤

・その他医薬品等

また、清潔を保つための石鹸や蒸留水等も挙げられています。必要な種類や量は企業ごとに異なるので、従業員の人数や健康状態、年令構成・性別の割合等も踏まえて、フレキシブルに対応すると良いでしょう。

情報伝達用品

情報伝達用品としては、次のようなものが挙げられます。

・ラジオ

・地図

・職員名簿

・バッテリー

・携帯電話(充電器)

・液晶テレビ等

まとめ

大規模な地震が発生した時、企業には従業員の生命や身体を守る安全配慮義務が生じます。大切な従業員やその家族を守るためにも、日ごろから十分な準備と防災教育を行い、万が一の際の態勢を整えておきましょう。

また、事業の継続という観点では、BCPの策定も重要となります。自社やサプライチェーンに被害が生じた時、どのように事業を復旧していくのかをシミュレーションしておき、速やかに行動できる仕組みを構築しましょう。

【参考情報】

2023年12月12日付 内閣府 「企業の防災対策・事業継続強化に向けて ~切迫する大規模地震を乗り越えるために~」

2003年7月22日付 社団法人日本経済団体連合会 「企業の地震対策の手引き」

2025年7月10日付 内閣府 「令和6年能登半島地震について」

2025年7月10日付 裁判所 「裁判例検索」

2025年7月10日付 e-Gov法令検索 「労働契約法」

2025年7月10日付 中小企業庁 「中小企業BCP策定運用指針」

内閣府 「過去の大規模災害における事業者への影響」

内閣府 「大規模地震時の電気火災の発生抑制に関する検討会報告書について」

2025年7月10日付 農林水産省 「防災備蓄用の水は賞味期限が切れたら使用できなくなりますか。」