リチウムイオン電池輸送の現状と国際規制について

公開日:2025年11月28日

法改正

事故防止

電気自動車(EV)やモバイルバッテリー等の急速な普及に伴い、国際輸送されるリチウムイオン電池が急増しており、発火・爆発といった事故の発生リスクが高まっています。本稿では、リチウムイオン電池の特性と国際輸送における規制の動向についてご紹介します。

リチウムイオン電池の特性

(1)基本特性

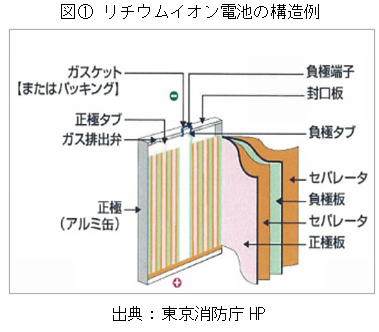

リチウムイオン電池は、正極と負極の間をリチウムイオンが移動することで充電・放電を行う二次電池(充電式電池)です(図①参照)。軽量・小型で自然放電が少なく、繰り返し高い電圧を安定して取り出せるため、スマートフォンやパソコン、電気自動車等、さまざまな製品で広く使用されています。

(2)発火リスク

リチウムイオン電池はエネルギー密度が高く、多くのエネルギーを蓄えます。そのため、損傷や不具合により「過充電※1」「外部短絡※2」「内部短絡※3」等が発生すると、短時間で大量の熱が発生し、発火に至る可能性があります(図②参照)。

通常の火災であれば、可燃物・酸素を断つ、または温度を下げることで消火が可能ですが、リチウムイオン電池では内部で一度「熱暴走※4」が始まると、外部から冷却しても反応が継続し、さらに高温になった電解液が大量の可燃性ガスを発生させます。

結果として、いったん鎮火したように見えても再出火する危険があり、輸送中に出火した場合は消火が極めて困難で、大規模な損害につながりやすいことから、輸送の安全性確保が急務です。

※1 過充電:満充電以上に充電し続けた結果、正極材料の構造崩壊や電解液の分解が起きる現象

※2 外部短絡:外部で正極と負極が直接接触して急激な発熱・発火に至る現象

※3 内部短絡:内部で正極と負極が直接接続して急激な発熱・発火に至る現象

※4 熱暴走:電池内部で発生した熱が化学反応を促進し、更に強い熱が生まれ制御不能になる現象

輸送中のリスク

(1)海上輸送中の事故

海上輸送では、不適切な梱包や積載方法に加え、積込時や本船輸送中の衝撃、振動、落下等によってバッテリーが損傷し、異常発熱や発火を引き起こす可能性があります。

2025年6月、北太平洋アラスカ沖を航行中の自動車運搬船で大規模な事故が発生しました。リチウムイオン電池搭載の電気自動車を含む多数の車両を輸送中に洋上で火災が発生し、船内設備による鎮火ができず、火勢が急激に拡大しました。

自動車運搬船は航行不能となり、最終的には貨物とともに沈没しました。現時点で火災の原因は明らかになっていませんが、被害額(積荷と船舶の損失、緊急対応費用等)は最大で数千億円に上る可能性があると推測されています。

このように、航行中に発生した火災が積載船の沈没にまで至るおそれがあるという事実は、海上輸送に伴うリスクの大きさを改めて示しています。

(2)コンテナ輸送中の事故

蓄電池の市場拡大に伴い、リチウムイオン電池と制御装置を搭載した蓄電システムのコンテナ輸送が増加しています。こうしたシステムは密閉空間に多数の電池が集積されるため、ひとたび火災が発生すると熱暴走が連鎖的に拡大しやすくなります。

最悪の場合、船体外板に破孔が生じるレベルの爆発が生じる可能性が指摘されており、周囲のコンテナへの延焼や積載本船の重大な損傷・沈没につながるおそれがあります。また、リサイクル用のリチウムイオン電池を輸送するコンテナの火災事故も増加しています。現時点では港湾施設内での発生が多いものの、輸送中に発火した場合は鎮火作業が困難であり、重大事故につながる危険性があります。

国際規制の動向

(1)国際規制

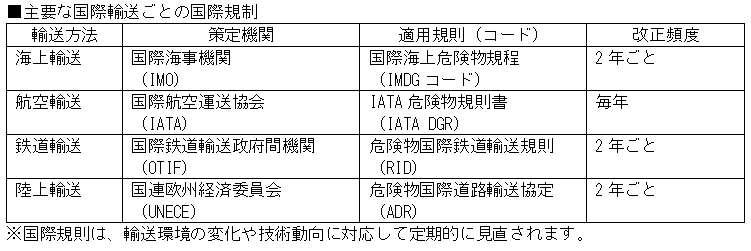

リチウムイオン電池の輸送に伴う重大事故発生を防止するため、国際機関や各国政府は規制・安全基準の整備を進めています。国際規制の基本的な枠組みは国連の「危険物輸送勧告」に基づいており、輸送手段ごとに詳細な規則が定められています。主な規則と改正頻度は下表のとおりです。

(2)直近の国際規制の動向

次に、海上輸送、航空輸送それぞれの国際規制の動向をご紹介します。

①海上輸送

IMDGコードは、2025年1月の改正で規制が強化されました。リチウムイオン電池は危険を含む物品として明確に分類され、損傷・欠陥のある場合は製品から取り外し個別梱包とすることが義務化されました。また、リチウムイオン電池を搭載した車両については、輸送中の安定性や安全性が求められ、試作品や安全性の低い特殊車両は補強材や台車枠等の所定の梱包条件を満たすことが必須となりました。

②航空輸送

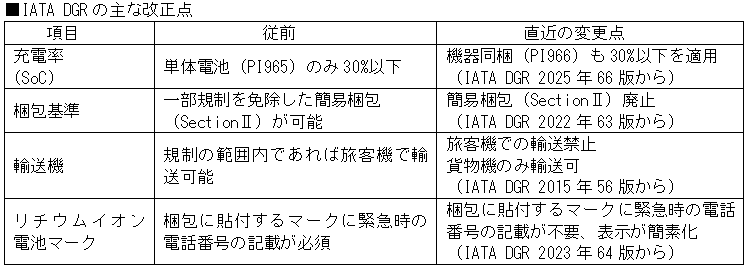

IATA DGRは毎年改正されており、規制の厳格化が続いています(下表)。貨物機での輸送に際しては、リチウムイオン電池の充電率(State of Charge:SoC)が、電池単体だけではなく機器に同梱される場合も含めて30%以下に制限されます(2025年以降)。

また、低容量の電池向けの簡易的な梱包区分は廃止され、すべてのリチウムイオン電池単体に厳格な梱包基準が適用されています(2022年以降)。また、熱暴走リスクの高さから、リチウムイオン電池単体の旅客機での貨物輸送は禁止されています(2015年以降)。さらに、危険物申告や訓練に関する要件が明確化され、ルールに則った実務対応の徹底が図られています。

今後の見通し

現在、リチウムイオン電池は二次電池市場の主役であり、国際物流における重要な貨物の一つです。国際規制の強化やメーカー、輸送事業者、フォワーダー、荷送人等の関係者による技術的対策の進展により、輸送の安全管理体制が整いつつありますが、今後も輸送量の拡大が見込まれるため、リスク低減に向けた継続的な取組が求められます。

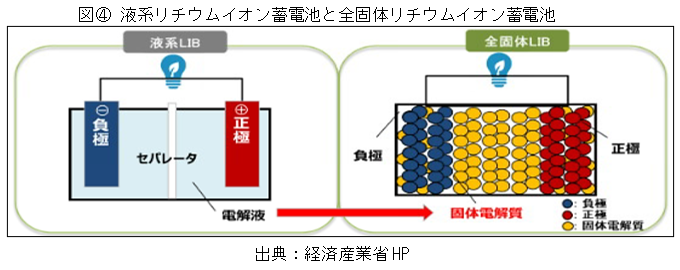

近年、次世代電池として全固体電池(図④)に注目が集まっています。全固体電池は可燃性の電解液を使用しないことから液漏れが発生せず、熱暴走のリスクも大幅に低減が可能です。2030年前後の商用化を目標に研究開発が進められていますが、現段階では量産技術やコスト、性能、耐久性等の課題が残っているため、当面は既存のリチウムイオン電池輸送における安全性を確保し、リスク管理を継続していくことが不可欠です。

規制対応と技術革新の双方を通じて、より安全で持続可能な輸送環境の実現が期待されます。

<参考文献一覧>

東京消防庁HP

総務省消防庁HP

国土交通省HP

経済産業省HP

Courtesy of the U.S. Coast Guard HP

一般社団法人航空危険物安全輸送協会 HP

UK P&I HP

この記事は、「MS&AD Marine News 2025年11月18日発行分」を基に作成したものです。