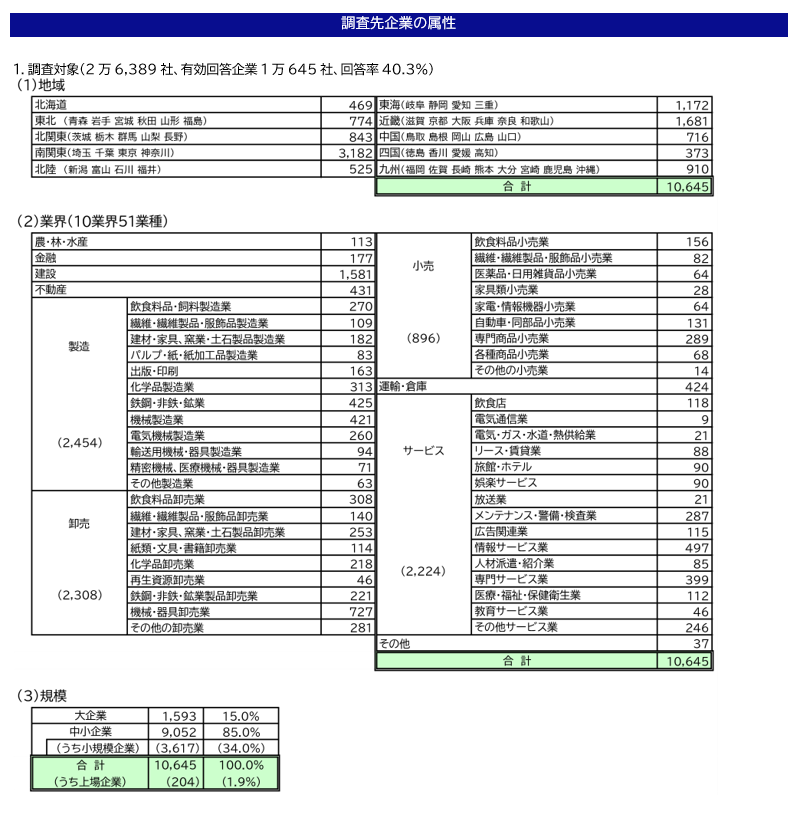

帝国データバンク公表「BCP策定率は2割、依然として4割超の企業で未策定」

公開日:2025年7月18日

自然災害・事業継続

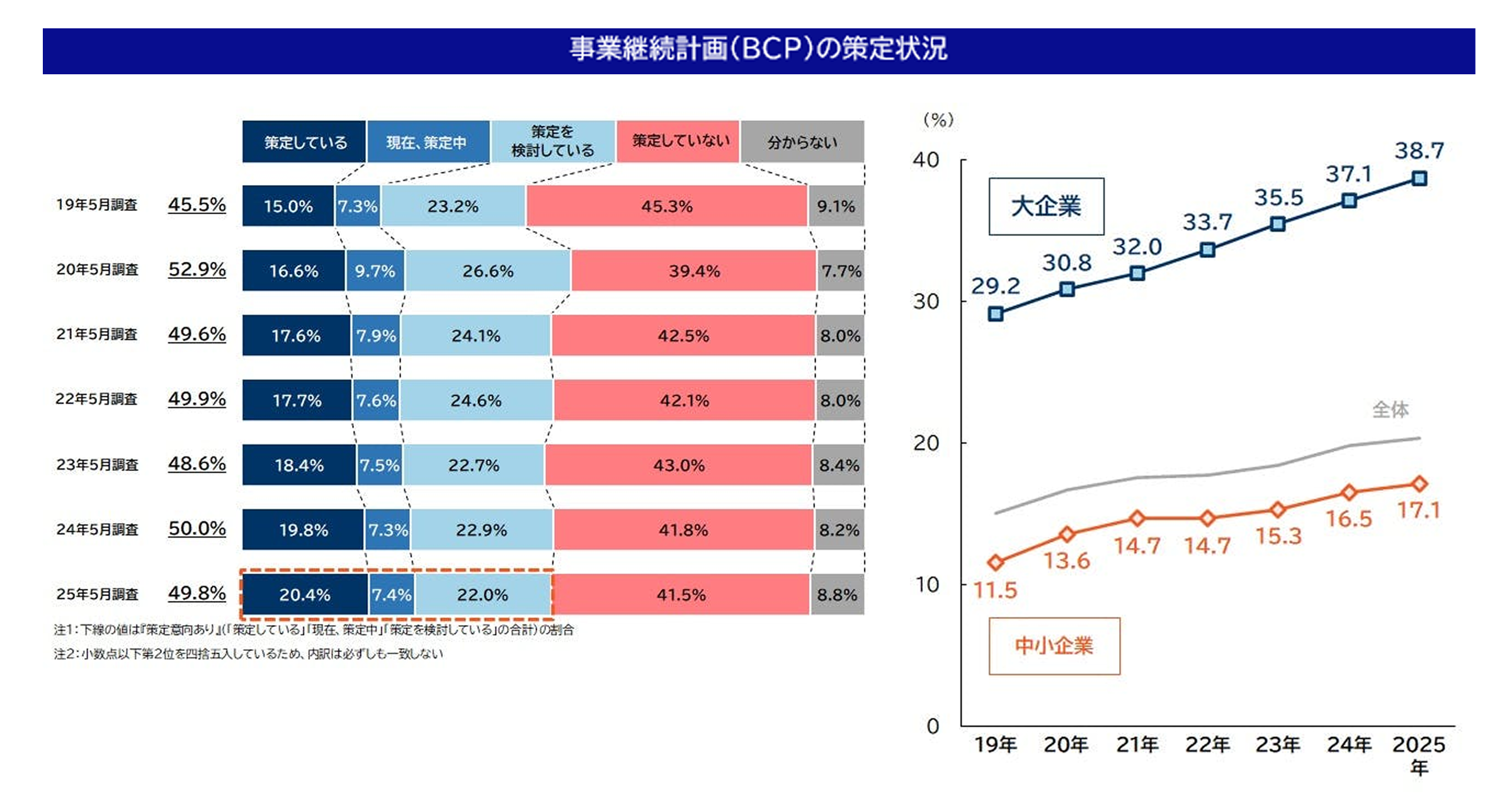

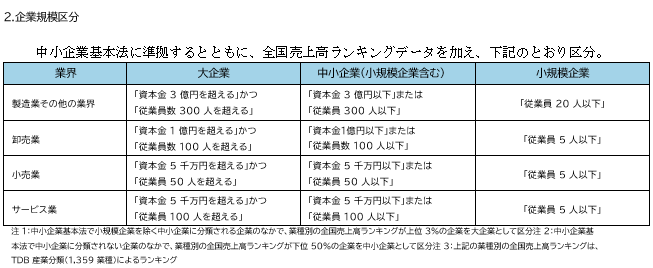

企業の事業継続計画(BCP)の策定率は20.4%となりました。初めて2割を超え、備えとして人的資源や企業資産の保護を重視している企業が増えてきました。しかし、「大企業」の策定率が38.7%に対し、「中小企業」は 17.1%にとどまり、規模間格差が広がっている。BCPを策定していない理由としては、「スキル不足」「人材や時間の確保が困難」が多く、中小企業では「必要性を感じない」「費用が確保できない」といった課題も浮き彫りになりました。

BCP策定企業は20.4%、調査開始以来初の2割超

自社における事業継続計画(以下、BCP)の策定状況について尋ねたところ、「策定している」企業の割合(以下、BCP 策定率)は20.4%となりました。前回調査(2024年5月)から0.6ポイント増加し、調査開始以来初めて2割を超えました。またBCP策定率を規模別にみると、「大企業」が38.7%(前年比1.6ポイント増)、「中小企業」は17.1%(同0.6ポイント増)とそれぞれ上昇したものの、「中小企業」の伸び率は低く、規模間での策定格差は広がっています。

とりわけ、直近の規模間の差分をみると、前々回調査(2023年5月)は20.2ポイント、前回調査は20.6 ポイント、今回調査は21.6ポイントと年々BCP策定率の差は拡大しています。BCP の重要性が認識されつつも、リソースや専門知識の不足等から「中小企業」は対応しきれていない状況がうかがえました。

さらに、「現在、策定中」(7.4%、前年比0.1ポイント増)と、「策定を検討している」(22.0%、同0.9ポイント減)を合計した『策定意向あり』1とする企業は49.8%(同0.2ポイント減)となりました。

他方、「策定していない」企業は41.5%(同0.3ポイント減)と、BCP策定率は伸びつつも依然として策定していない企業が4割を超えています。

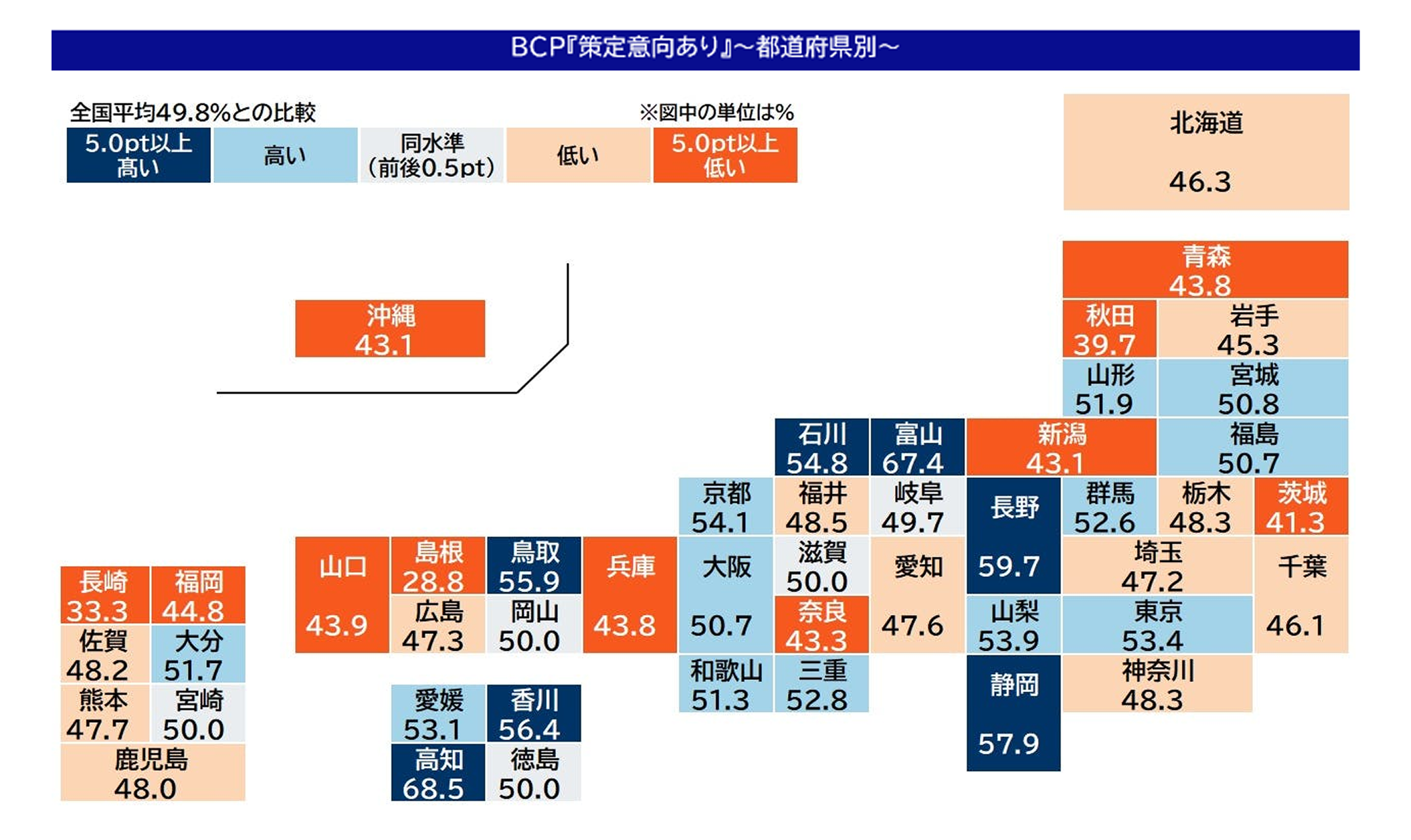

BCPについて『策定意向あり』とする企業を都道府県別にみると、「高知」(68.5%、全国比+18.7ポイント)と「富山」(67.4%、同+17.6ポイント)が6割超となりました。特に「富山」は能登半島地震を経て過去最高となりました。以下、「長野」(59.7%、同+9.9ポイント)、「静岡」(57.9%、同+8.1ポイント)、「香川」(56.4%、同+6.6ポイント)が続きました。

企業からも「BCP策定は重要だと思う」(建設、静岡県)や、「事前に行動指針を策定することは、会社および従業員の安心につながる」(精密機械、医療機械・器具製造、富山県)、「事業継続計画(BCP)で自社の何が課題なのか明らかになり、業務の棚卸しなどにも活用できる」(鉄鋼・非鉄・鉱業、石川県)といった声が聞かれ、南海トラフ地震の被害が想定される地域や北陸地域等で比較的BCPの策定意向が高い様子がうかがえました。

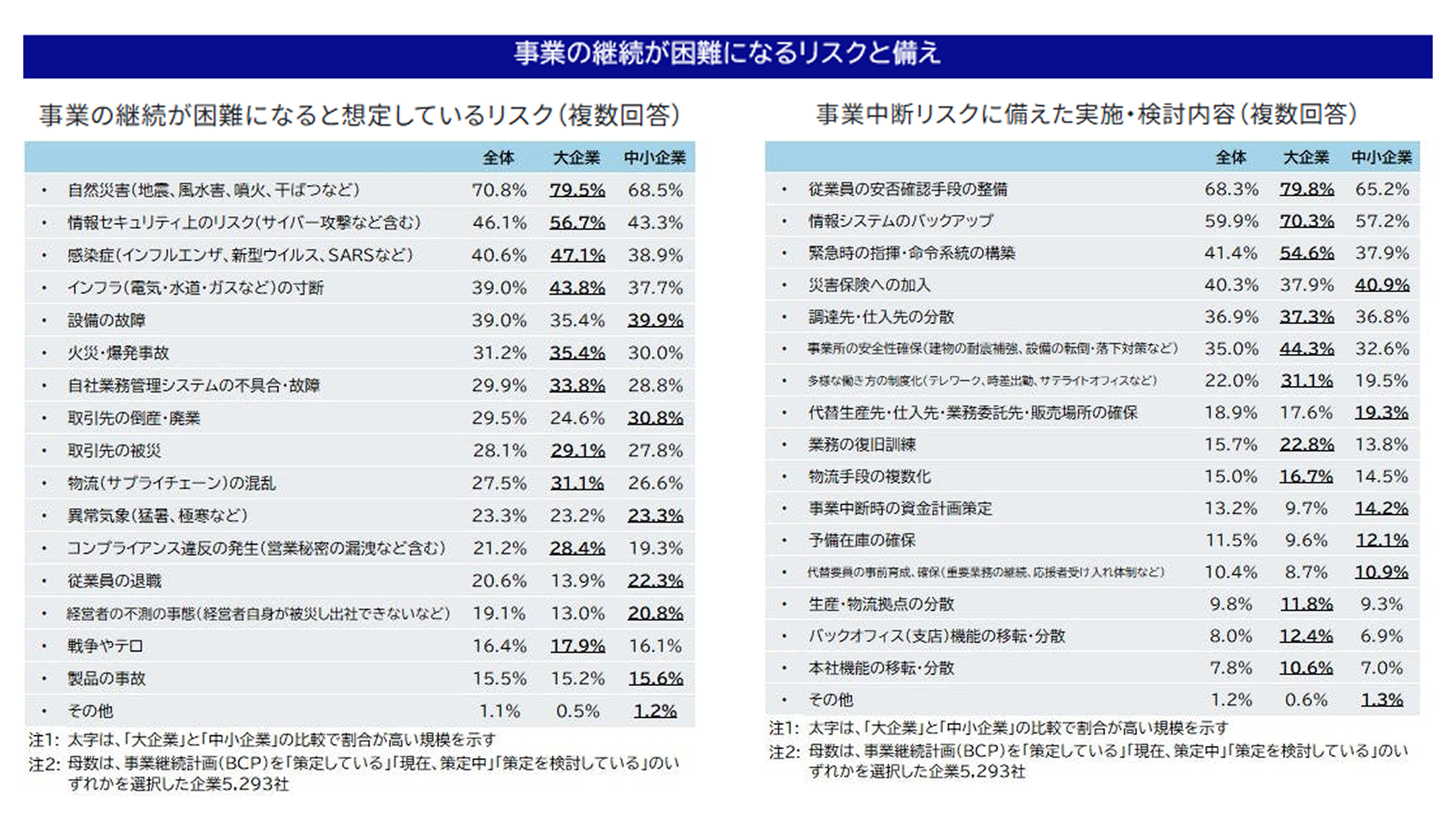

突出して高い「自然災害」リスク備えとして、人的資源や企業資産の保護を中心に対応

BCP について『策定意向あり』とする企業に対して、どのようなリスクによって事業の継続が困難になると想定しているか尋ねたところ、地震や風水害、噴火等の「自然災害」が70.8%となり、突出して高くなっていました(複数回答、以下同)。

次いで、サイバー攻撃等を含む「情報セキュリティ上のリスク」(46.1%)と、インフルエンザ、新型ウイルス、SARS 等の「感染症」(40.6%)が4割台で続きました。以下、電気・水道・ガス等の「インフラの寸断」や「設備の故障」(ともに39.0%)、「火災・爆発事故」(31.2%)が上位に並びました。

「中小企業」においては、「従業員の退職」や「経営者の不測の事態」、「取引先の倒産・廃業」をリスクとして捉える割合が高い傾向が表れました。

また、事業が中断するリスクに備えて実施あるいは検討している内容を尋ねたところ、「従業員の安否確認手段の整備」が68.3%で最も高くなりました(複数回答、以下同)。以下、「情報システムのバックアップ」(59.9%)、「緊急時の指揮・命令系統の構築」(41.4%)、「災害保険への加入」(40.3%)が続きました。企業として人的資源や企業資産の保護を重視している様子が分かります。

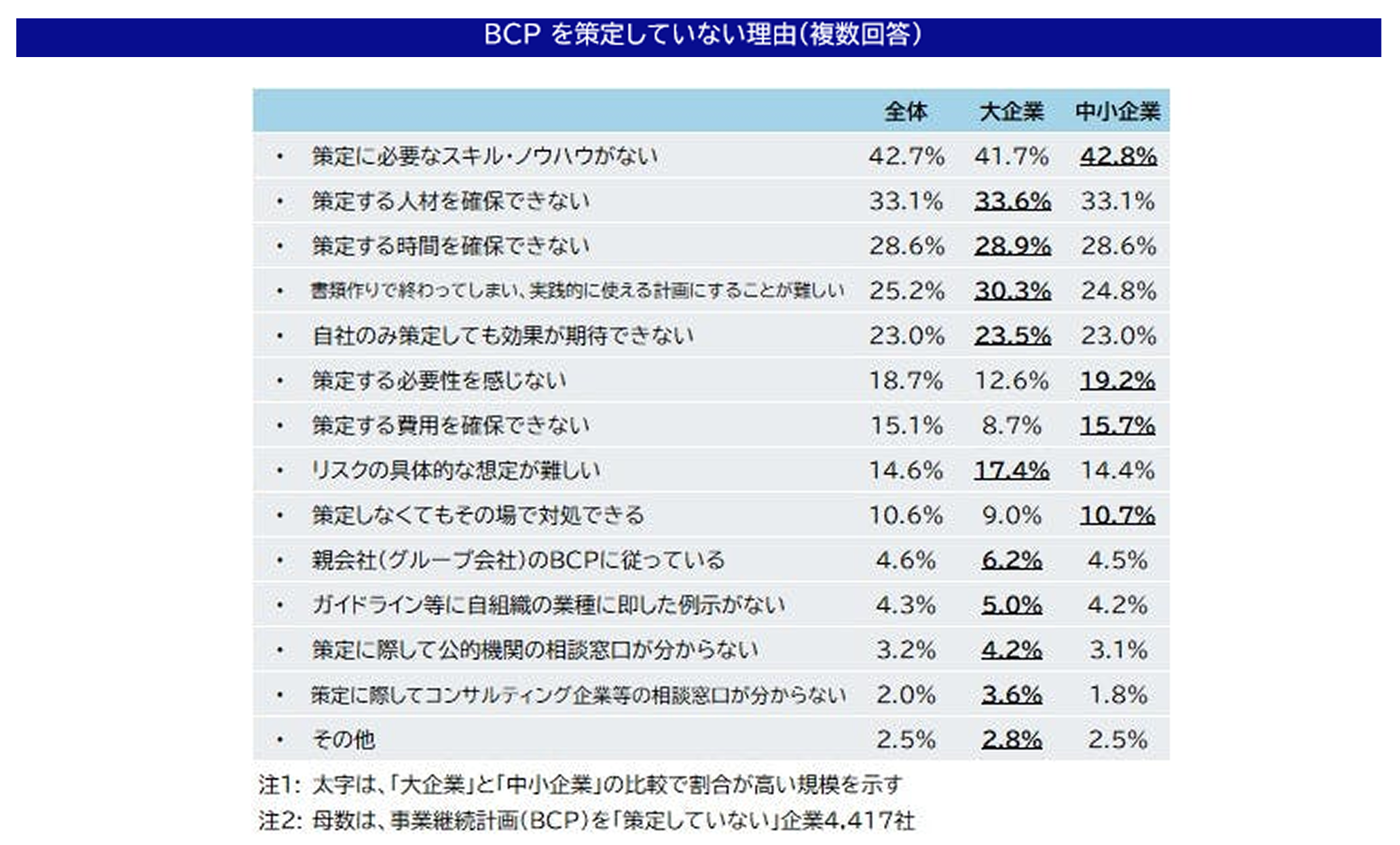

スキル・人手・時間の不足という課題が浮き彫りに

BCP を「策定していない」企業にその理由を尋ねたところ、「策定に必要なスキル・ノウハウがない」が 42.7%でトップとなりました(複数回答、以下同)。次いで、「策定する人材を確保できない」(33.1%)、「策定する時間を確保できない」(28.6%)が続き、BCP の策定にはスキル・人手・時間の三要素が企業規模を問わず大きな障壁となっている様子がうかがえました。

さらに、「中小企業」では、「策定する必要性を感じない」が19.2%、「策定する費用を確保できない」が 15.7%とそれぞれ「大企業」より5ポイント以上高い結果となりました。企業からも「少数の人員で常日頃から言葉で共有をしているため、策定の意味を感じないし、コストが見合わない」(飲食料品卸売、東京都)といった声が寄せられました。

まとめ

本調査の結果、BCPの策定状況は、現在策定中や検討段階の企業を含めると、多くの企業が前向きな姿勢を見せていることが分かりました。特に、南海トラフ等の大規模な自然災害の発生が想定される地域では意識が高い傾向が表れました。しかしBCPの策定は着実に進展しつつあるものの、依然として4割を超える企業が未策定であり、さらなる普及が課題と言えます。規模別でみると、大企業での策定が進む一方で、中小企業では伸び率が緩やかとなっており、規模間の策定格差が広がっている点も注目されます。

企業が想定するリスクを尋ねたところ、「自然災害」が最も多いほか、「情報セキュリティ上のリスク」や「感染症」、「インフラの寸断」、「設備の故障」といった経済活動の基盤に関わるリスクも上位にあがっていました。

とりわけ、中小企業では、「従業員の退職」や「取引先の倒産・廃業」も重要なリスクと捉える傾向がありました。これらのリスクへの備えとしては、「従業員の安否確認手段の整備」が最も重視されており、「情報システムのバックアップ」や「緊急時の指揮・命令系統の構築」等も主な取組として並びました。

一方で、BCPを策定していない理由として、「スキル・ノウハウがない」ことが主な要因としてあがり、これに加えて「人材や時間を確保できない」といった要因も続き、企業規模にかかわらず、スキル・人手・時間の不足の三要素が大きな課題となっています。さらに、中小企業では、「必要性を感じない」や「費用が確保できない」という理由も多く、意義や重要性に対する認知度向上に加え財政的な支援の必要性もうかがえました。

BCP策定への意識が高まるなかで、「スキル・ノウハウ」「人手」「時間」の不足という課題を浮き彫りにしました。事業継続は企業価値の維持に不可欠であり、緊急事態への準備は常に求められます。コロナ禍を乗り越えても次なる脅威がいつ訪れるのか予測できないなか、BCPの策定を自社事と捉え、従業員の意識を高めて行政や同業他社と連携し、起こりうる障壁に対して備えることの重要性が増していると言えます。

株式会社帝国データバンク発行の「事業継続計画(BCP)に対する企業の意識調査(2025年)」(2025年6月20日)を基に作成したものです。