教育・保育施設等における事故報告書・ヒヤリハット報告書の運用状況と考察

公開日:2025年10月10日

事故防止

教育・保育施設等で発生する重大事故件数が過去最高を記録しています。

MS&ADインターリスク総研株式会社が独自に実施した調査では、教育・保育施設等における事故報告書やヒヤリハット報告書が十分に活用されていない状況がうかがえました。

各施設におかれては事故報告書・ヒヤリハット報告書の運用状況を見直し、実効的な再発防止につなげていくことが求められます。

教育・保育施設等における重大事故の発生状況について

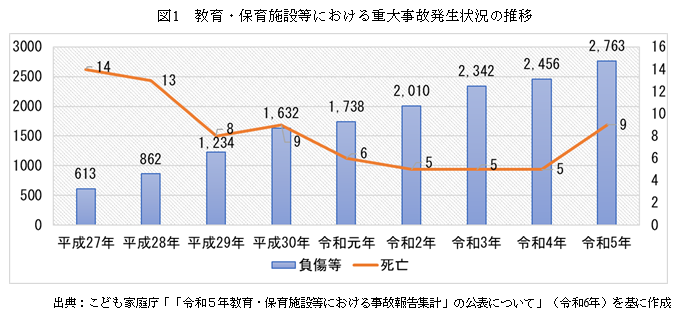

保育施設や放課後児童クラブ等で発生した重大事故が8年連続で増加しています。こども家庭庁が毎年集計・公表している「教育・保育施設等における事故報告集計」2023年版によると、2023年1月1日から12月31日までに国に報告のあった重大事故(死亡事故および治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病)は2,772件であり過去最多となっています。

報告のあった重大事故の内訳としては死亡事故が9件、負傷等の事故は2,763件(うち2,189件は骨折を伴うもの)でした。施設種別としては保育施設で2,121件(うち死亡事故が6件)、放課後児童クラブで651件(同3件)でした。

教育・保育施設等においては重大事故が発生した際には所在地の自治体へ報告することが義務付けられています。ここで言う重大事故とは、前述のとおり死亡事故と治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故とされています。

一方、重篤な事故に限らず、被害が軽微なものや物損事故等についても各施設内においては報告の対象として取り扱っているケースが一般的であることから、これらを含めた教育・保育施設等において年間に発生する事故件数が相当数に上ることは想像に難くないです。

MS&ADインターリスク総研は2025年2月に、教育・保育施設等における事故報告やヒヤリハット報告の運用状況について調査を実施しました。本稿ではその結果報告と教育・保育施設等において求められる事故・ヒヤリハット報告書の運用について考察します。

教育・保育施設等における事故・ヒヤリハット報告書の運用状況に関する調査結果報告

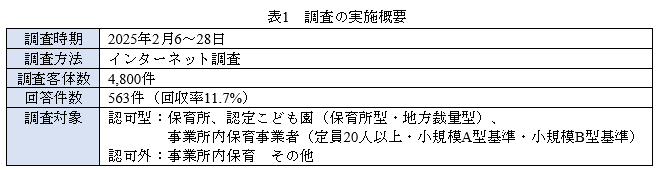

MS&ADインターリスク総研では、2025年2月に教育・保育施設等を対象に自施設における事故報告書およびヒヤリハット報告書の運用状況について調査を実施しました。調査の実施概要については表1のとおりです。

(1) 事故報告書の運用状況について

事故報告書は発生した事実を明らかにし速やかに関係者への情報共有を図ることが主目的ですが、発生した事故の原因分析や対応策の検討等の振り返りを実施し、再発防止や類似する事故を防ぐことも重要な目的の一つです。

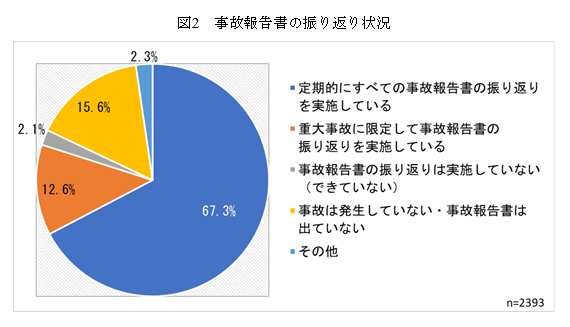

事故報告書の振り返りについては、提出された事故報告書のすべてを対象に実施しているケースと、重大事故に限定して実施するケースが想定されますが、調査の結果、回答者の70%弱の施設が「提出された事故報告書のすべてについて振り返りを実施している」と回答しました(図2)。

「重大事故に限定して振り返りを実施している」と回答した施設は約12%であり、合計すると回答者の約80%の施設においていずれかのレベルで事故報告書の振り返りを実施していることが明らかになりました。一方で、「事故は発生していない・事故報告書は出ていない」とする回答も約16%存在しました。

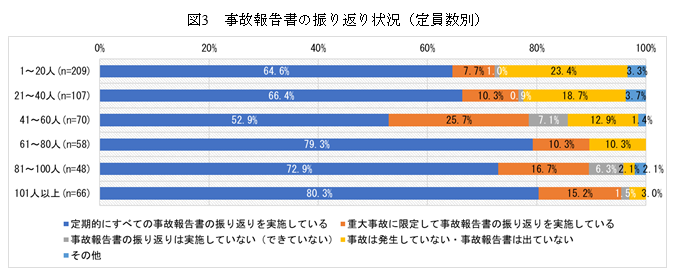

自由記述回答において「小規模で目が行き届いているため、事故は発生していない」とする説明が散見され、実際に定員数が少ないほど「事故は発生していない・事故報告書は出ていない」と回答する割合が増えました(図3)。

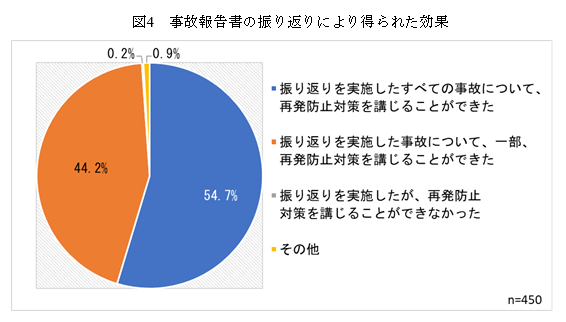

また、事故報告書の振り返りを実施することにより得られた効果について尋ねたところ、「振り返りを実施したすべての事故」もしくは「振り返りを実施した事故の一部について対策を講じることができた」とする回答が多数を占め、多くの施設で一定の再発防止策を講じていることが分かりました(図4)。なお、施設規模による傾向の違いはうかがえませんでした。

(2) ヒヤリハット報告書の運用状況について

続いて、リスクマネジメントの取組の一環として多くの施設で導入されているヒヤリハット報告書ですが、その目的は事故が発生する前段階での気づきを共有し事故を未然に防ぐことであり、事故報告書と同様に提出することのみならず、集計や分析を実施し対策につなげていくことが重要です。

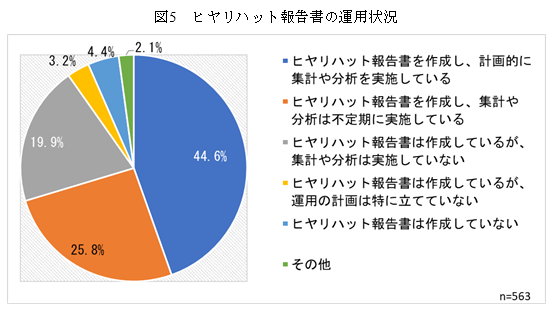

教育・保育施設等におけるヒヤリハット報告書の運用状況については回答者の約45%が「計画的な集計や分析を実施している」と回答し、「不定期に集計や分析を実施している」と回答したものを合計すると約70%がヒヤリハット報告書から対策に結び付けられていることが分かりました(図5)。

一方、集計や分析は実施しておらず作成のみにとどまっている施設(19.9%)やヒヤリハット報告書自体を作成していない施設(4.4%)も僅かながら見られました。なお、自由記述回答にてヒヤリハット報告書を活用していない理由として、ヒヤリハット報告自体の必要性に疑問を投げかけるコメントも一定見られており、前述したヒヤリハット報告の意義や効果に対する認識が十分でない層の存在がうかがえました。

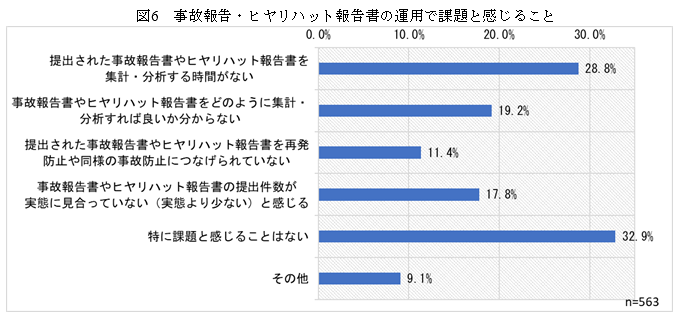

事故報告書およびヒヤリハット報告書の運用上の課題について尋ねたところ「特に課題と感じることはない」(32.9%)とする回答が最も多く、次いで「集計・分析の時間がない」(28.8%)とする回答が多かったです(図6)。

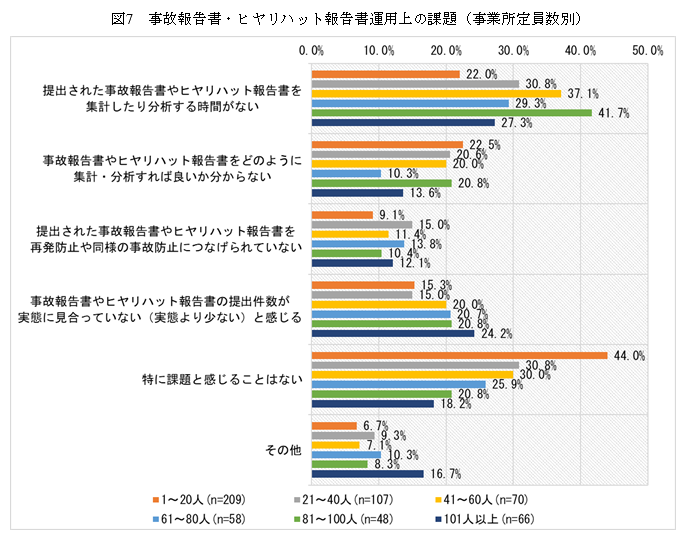

事業所定員数でクロス集計を実施したところ、施設規模が小さいほど「課題はない」と回答する割合が多く、定員21人以上のクラスではいずれも「提出された事故報告書やヒヤリハット報告書を集計したり分析する時間がない」を選択した回答者が最も多かったです(図7※21~40人クラスのみ「特に課題と感じることはない」と同率)。

一定の規模を持つ施設においては小規模の施設よりも事故件数は相対的に多いことが考えられることから、集計や分析の必要性をより強く認識しつつも時間がないため取り組めていない状況がうかがえました。

教育・保育施設等における事故報告書およびヒヤリハット報告書に関する取組に求められること

本稿では、教育・保育施設等における事故報告書およびヒヤリハット報告書の取組に関する状況について考察しました。結びとして今後の教育・保育施設等における事故報告およびヒヤリハット報告の取組に求められることについて述べます。

(1) 報告基準を明確にし、周知すること

前述のとおり、所在地の自治体へ報告義務のある重大事故の基準は死亡事故および治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病となっていますが、多くの施設ではその他に発生した軽微な事故についても組織内で報告することが求められているはずです。

重大・軽微の如何に関わらず、こうした施設内でも報告が必要とされているものについて報告基準を設定することは必要です。この際、報告基準が曖昧だったり職員によって解釈の異なる基準だと施設内で発生している事故の実態が不明確になるおそれがあるため、具体的で明確な基準を設定し組織内で周知徹底を図ることがポイントです。ヒヤリハット報告も含め、組織内で報告を必要とする事故の基準について今一度確認ください。

(2) 集計・分析を行うこと

報告のあがった事故やヒヤリハットの対策の検討にあたっては、集計や分析作業も不可欠となります。まず、集計により施設内で発生している事故の傾向を把握し、優先的に対応すべきリスクを洗い出すことが求められます。その上で、SHEL分析※等のフレームワークを活用しながら分析を実施し、事故の要因を明らかにすることで再発防止に向けたより実効的な対策の立案につなげることができます。

(3) 定期的な見直し、継続的な改善活動へつなげること

対策内容の定期的な見直しを行うことにより、実施した対策が期待する効果を上げているか否かについて評価することが求められます。これは再発防止を図る上で重要なプロセスです。

対策が不十分な場合はその原因を特定し、分析からやり直すことや、対策の適用範囲や実施方法を見直す等の対策内容を改善することが必要となります。この見直しのサイクルを継続的に繰り返すことで、より実効的な対策の立案と実施が可能となります。

※SHEL分析・・・事故の原因を分析するためのフレームワークの一つ。「Software(ソフトウェア)」 「Hardware(ハードウェア)」「Environment(環境)」「Liveware(ヒト)」の視点から事故の原因を分析する方法であり、それぞれの頭文字を取りSHEL分析と呼ばれる。

KYTの勧め

事故の予防という観点ではKYTの取組についても、その有効性が近年改めて注目されており推奨されます。KYTとは危険予知レーニング(危険KikenのK、予知YochiのY、トレーニングTrainingのT)の頭文字を取った略称であり、イラスト等を基に現場の中に潜むさまざまな危険とそれが引き起こす現象について話し合い、危険要因の確認や対策について検討する訓練です。

これにより職員個人の危険に対する気付きの感性を向上させることが期待されます。また、KYTは職種や経験年数等を問わず実施できることから、コミュニケーションの活性化によるチームワークの強化も期待できるものであり、積極的に活用されると良いでしょう。

なお、2023年度子ども・子育て支援調査研究事業にて実施された「教育・保育施設等における「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」等の効果的な周知方策についての調査研究」事業においてその有用性が確認されており、また、こども家庭庁および文部科学省の連名で2025年3月12日に発出された事務連絡「新年度における教育・保育施設等の事故防止に向けた取組の徹底について」においてもKYTの活用が啓発されたところです。

【参考資料】

こども家庭庁「「令和5年教育・保育施設等における事故報告集計」の公表について」(令和6年8月)

PwCコンサルティング合同会社「教育・保育施設等における「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」等の効果的な周知方策についての調査研究事業報告書」(令和6年3月)

こども家庭庁・文部科学省「事務連絡 新年度における教育・保育施設等の事故防止に向けた取組の徹底について」(令和7年3月)

MS&ADインターリスク総研株式会社発行の医療福祉RMニュース2025年7月(2025 NO.2)を基に作成したものです。

MS&ADインターリスク総研株式会社

企業や組織のリスクマネジメントをサポートするコンサルティング会社です。

サイバーリスク、防災・減災、BCM/BCP、コンプライアンス、危機管理、企業を取り巻く様々なリスクに対して、お客さま企業の実態を踏まえた最適なソリューションをご提供します。

また、サステナビリティ、人的資本経営、次世代モビリティといった最新の経営課題にも豊富な知見・ノウハウを有しています。中堅・中小企業にも利用しやすいソリューションも幅広くラインナップしています。