第1回 カスタマーハラスメントに関する対応体制構築に向けたQ&A

公開日:2025年4月18日

ハラスメント

2024年は、東京都をはじめとして複数の自治体でカスタマーハラスメント(以下、「カスハラ」)を防止する条例制定の動きが広がるとともに、国においてもカスハラの法制化に向けた検討が進められました(注1)。これまでのカスハラ対策については、厚労省の「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」の中で、相談対応体制の整備や被害者への配慮などを努力義務として求めるにとどまっていました。今後は条例や法改正の実現によって、企業にカスハラ対策が義務付けられる流れが見込まれます。

第1回 カスタマーハラスメント対策の導入から対応方針策定のポイント

本稿では、これからカスハラ対策に本格的に取り組む企業の後押しとなるような対策のポイントについて、実際にMS&ADインターリスク総研に寄せられた質問・疑問点を中心にQ&A形式で掲載します。全2回に分けて連載し、今回は対策の導入から対応基本方針の策定、整備しておくべき事項を取り上げ、第2回は相談対応体制整備とマニュアル作成のポイント等を説明していきます。

Q. カスハラ対策について、何から始めてよいか分からない。

A. まずは、自社において発生しているカスハラ被害の実態を把握することが重要です。自社が現在、もしくは過去に直面したカスハラ被害の事例、さらにはお客さま問い合わせ窓口に寄せられた苦情等のお客さまの声等を収集・分析した結果が、対応基本方針の策定やカスハラへの対応手順、マニュアルの作成時にも重要な情報となります。

カスハラ被害の実態把握の方法として、従業員へのアンケート調査が挙げられます。実際に起きたカスハラの被害事例、その時の対応者、具体的な対応方法等、カスハラ被害の実態を把握する設問に加えて、会社に求める要望や取組等についての設問を盛り込むとなおよいです。また、アンケートの回答結果をもとに、ヒアリング調査を行うことも有効です。ただし、その際、個人のプライバシーに配慮に留意する必要があります。

Q. なぜ対応基本方針の策定・公表が必要なのか?

A. 対応基本方針を策定・公表することには、以下のような目的があります。

・ 従業員が不当な要求を受けた際、当該行為をカスハラと判断するに迷った際の拠り所になる。

・ 対応基本方針や基本姿勢を明確にすることで、従業員において、「自社はカスハラから従業員を守ろうとしている」という安心感が芽生える。

・ 上記2点により、カスハラ被害に関して従業員が声をあげやすくなり、速やかな対応により被害の最小化を図れる。

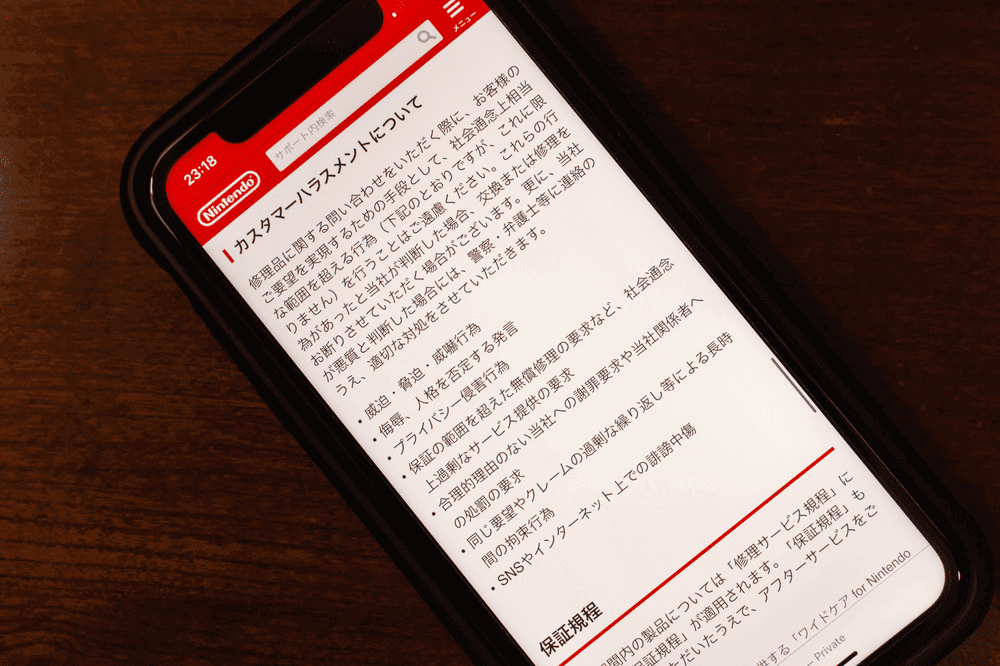

・ 対応基本方針等を外部に対して公表することにより、企業のカスハラへの対応姿勢が顧客等に対しても明確になり、自社従業員へのカスハラ行為に対する牽制の効果が見込まれる。 等

カスタマーハラスメントに関する企業の意識について調査結果を解説しています。

また、すべてのカスハラに対して、具体的な対応手順・パターンをマニュアル等で定めることは困難であり現実的ではありません。対応基本方針は、マニュアルに定められていないケースのカスハラ行為があった際に、対応の拠り所にもなります。

対応基本方針は上記目的を備えたものであるので、経営トップによる社内外へのコミットと発信をすることが重要です。

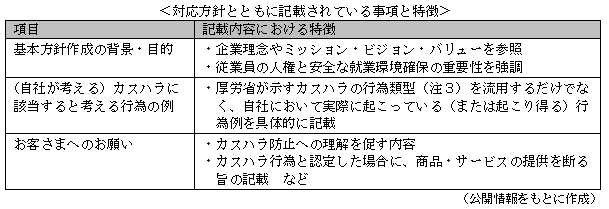

Q. 対応基本方針の構成や内容はどのようなものが考えられるか?

A. 対応基本方針においては、カスハラに対する自社の姿勢や自社が考えるカスハラの定義、カスハラへの対策事項等について記載することが望ましいです。なお、対応方針に含める内容として、「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」(注2)においては以下が例示されています。

・ カスハラの内容

・ カスハラは自社にとって重大な問題である

・ カスハラを放置しない

・ カスハラから従業員を守る

・ 従業員の人権を尊重する

・ 常識の範囲を超えた要求や言動を受けたら、周囲に相談して欲しい

・ カスハラには組織として毅然とした対応をする

また、対応基本方針を公表している企業においては、併せて以下のような項目の記載もみられました。

【関連記事】

カスタマーハラスメントについて、従業員への影響や事前準備を解説しています。

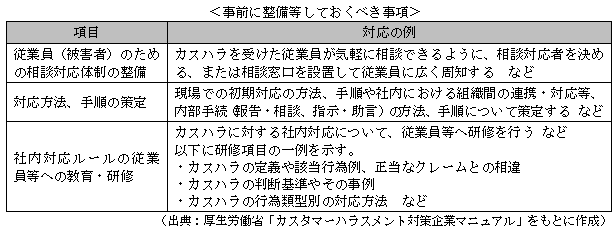

Q. カスハラ対策として事前に整備しておくべき事項は?

A. 対応基本方針の策定後は、当該方針に従い、以下の事項を整備していくことが求められます。

(注1)厚労省は2024年12月、カスハラから従業員を保護する対策を義務付ける方針を決定。2025年に通常国会への提出が予定される。これに先行して一部の自治体ではカスハラ防止条例の制定が進み、東京都や北海道では2025年4月に条例が施行される(詳細は本トピックス2024年度第9号を参照)。すでに東京都では条例を基にした指針が公表済。

MS&ADインターリスク総研株式会社発行のESGリスクトピックス2025年2月(第11号)を基に作成したものです。

.jpeg)