食品安全・食品リスクマネジメント高度化のためのDX導入の勘所 第2回 事例に学ぶ食品DXの導入ポイント(その1)

公開日:2023年11月29日

その他

はじめに

2023年度の解説コーナーでは、「食品安全・食品リスクマネジメント高度化のためのDX導入の勘所」と題し、昨今、DX(デジタル・トランスフォーメーション)に取り組んでいる食品関連事業者が増えている中で、食品安全やリスクマネジメントの観点で導入した食品DXの取組事例や導入にあたってのポイント等の解説を連載しています。

第1回では、食品DX入門として、DXの定義とDX成功パターン、食品関連事業者におけるDXの取組状況と課題、DX推進に関する自社の現状評価のやり方、食品関連事業者のDX取組の概要について解説しました。

今回以降は、食品関連事業者が抱える課題のうち、食品安全マネジメントおよび品質マネジメントの観点から、DX取組の成功事例や導入のポイントを解説していきます。

トレーサビリティ強化を目的の1つとして食品DXを導入した事例

(1)食品関連事業者(食品加工メーカー)の課題

食品加工メーカーでは、調達先からの仕入れを含む原材料にロット番号を付与した上で、社内の内部トレーサビリティ(ロット番号の分岐)、出荷先のトレーサビリティが求められます。なぜならば、異物混入等が発生した場合は、出荷された製品からトレースバックにより原因究明を行い、原因の特定後はトレースフォワードにより回収範囲を特定する必要があるからです。

また、食品表示法の原料原産地表示制度においては、重量割合上位1位の産地(加工食品においては製造地)の表示が義務化されていますが、製品の付加価値を高める(差別化する)ために、産地を狭めた表示(県や地域単位に限定 等)をすることがあります。この場合、受入れ原材料の産地はもとより、保管、製造、パッケージ印字までの厳格なトレーサビリティの管理が求められますが、トレーサビリティの不備により産地表示ミスが発生し、自主回収をしている事例も散見されます。

(2)食品安全マネジメントシステムを踏まえた一般的な取組例

上記の課題解決に向けた取組を行う場合、以下のISO22000の要求事項が参考になります。

食品加工メーカーにおいては、上記の要求事項を踏まえ、受入れ原材料から加工(再加工含む)、流通に至るまでトレースが可能となるような仕組み・ルールの策定はもとより、それらの記録も一定期間、保管しておくことが求められます。

多岐にわたる産地や品種の原材料を仕入れつつ、産地等を限定した製品を製造・販売するためには、相応のトレーサビリティシステムを構築する必要がありますが、人手による対応は困難なため、産地を限定した製品の商品化に踏み切れない食品加工メーカーも少なくありません。

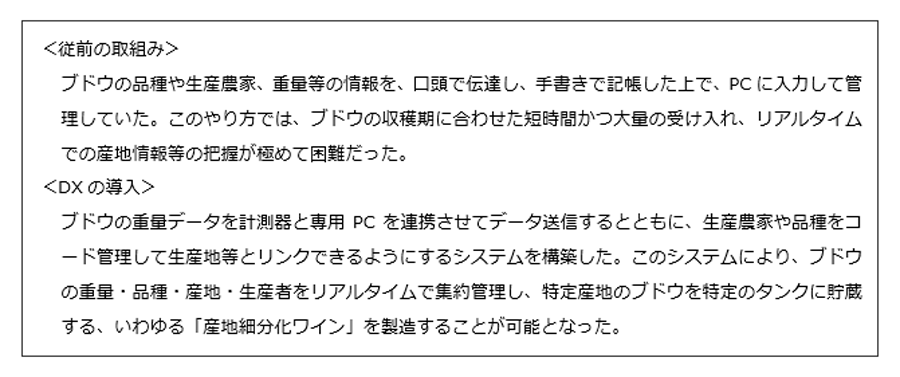

(3)食品DXの導入事例とメリット

経済産業省『デジタルガバナンス・コード実践の手引き1.0 DX 取組事例集』*1によれば、A社(酒類製造業)では、使用するブドウの産地をより細分化(国産→地方→県→市町村)して管理した上で、細分化した産地表示による付加価値の高いワインの増産や安定供給を実現するためのDX取組を以下のように推進しています。

この手法は、ブドウを使ったワインに留まらず、さまざまな農産物・畜産物・水産物を原材料とした加工食品に応用することが期待できます。また、本件は、ブドウ単品を原材料とした、仕込み(製造)段階までのトレーサビリティでしたが、複数の原材料を用いた食品における中間製品のロットや、最終製品の流通段階を含めたトレーサビリティへの展開も期待されます。

(4)食品DXの導入に際しての留意点

自社向けに同様なDXを導入するにあたり、まずは、現行の自社のトレーサビリティシステムに問題がないことを確認することが大前提となります。その上で、しかるべきデジタル化(デジタイゼーション/デジタライゼーション)の推進、システムのリリースに向けての活動に移行することを推奨します。

DXを導入した調達先から原材料供給を受けるメリット

(1)食品関連事業者(食品加工メーカー)の課題

食品加工メーカーが原材料として製品に使用する野菜・穀物等の農作物は、作付けする土壌や施肥、日照、気温等の管理が難しく、生育が不安定なことから、安定的に農産物を仕入れることが困難なケースが少なくありません。安定した原材料の確保のため、複数購買に奔走する等、余分なコストが発生するケースも散見されます。

(2)品質マネジメントシステムを踏まえた一般的な取組例

上記の課題解決に向けた取組を行う場合、以下のISO9001の要求事項が参考になります。

食品加工メーカーにおいては、調達先の農業事業者を選定するに当たって、GAP(Good Agricultural Practices:適正農業規範)を導入しているか否かを指標としていることが少なくありませんが、原材料の安定的供給の実現の視点まで含めた評価には至っていないケースがほとんどです。

(3)食品DXの導入事例とメリット

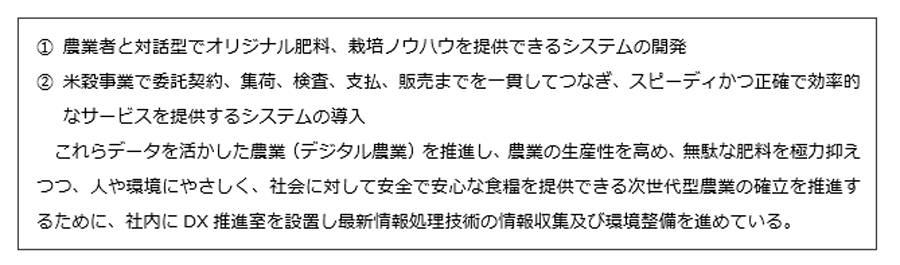

経済産業省『中堅・中小企業等向け「デジタルガバナンス・コード」実践の手引き2.0』*2によれば、B社(農業資材小売業)では、データを活かした農業(デジタル農業)を拡大するために、以下の2つのDX取組を進めています。

このように、デジタル農業の推進により、農業の生産性を高めることで、天候不良等の影響を最小限に留め、安定的な農産物の供給が可能になるものと考えられます。

食品加工メーカーにおいては、DXを活用し安定的に農産物の供給が可能と考えられる調達先を選定することで、最終製品についても計画的、かつ安定的に製造していくことが期待できます。

(4)食品DXの導入に際しての留意点

食品加工メーカーの原材料調達においては、DX取組の変更(例:システムの仕様変更により栽培ノウハウが得られなくなる)により、調達先の生産性が落ちる可能性があるため、以下の点に留意した取組を推奨します。

- ・調達先のDXに関するシステム、仕組み・ルール等の変更があった場合の情報共有の方法(例:変更2か月前に担当窓口にメールで共有する等)を取り交す。

- ・システム等の変更がない場合であっても、変更がない旨を1年に1回程度、調達先に確認する。

おわりに

今回は、事例に学ぶ食品DXの導入ポイントとして、トレーサビリティ強化を目的の1つとしてDXを導入した事例や、DXを導入した調達先から原材料の供給を受けるメリットを紹介しました。

次回は、食品製造の管理手法であるHACCP等について、DXを導入した事例や導入のポイントを解説する予定です。

MS&ADインターリスク総研株式会社発行のPLレポート(食品)2023年10月号を基に作成したものです。