消費者の食料安全保障に関する意識について~アンケート調査結果より(2024年版)

公開日:2025年4月16日

その他

■ 「食料安全保障」という言葉を知っているとした回答者が全体の2割に満たなかった。また日本の食料自給率を知っている回答者は約3割程度であった。

■ 改めて食料安全保障の定義を示した上で、日本の食料安全保障が達成されているかどうかを聞いた結果、回答者の6割超が、「そう思わない」とした。

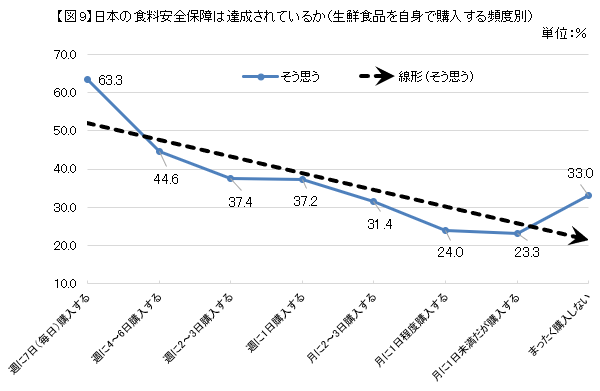

■ ただし、回答者の「生鮮食品を自身で購入する頻度」によって、日本の食料安全保障が達成されているかどうかの見方は異なる。週に7日購入する回答者の63.3%が「そう思う」としたが、回答者の購入頻度が下がるにつれ、その回答割合が下がる。

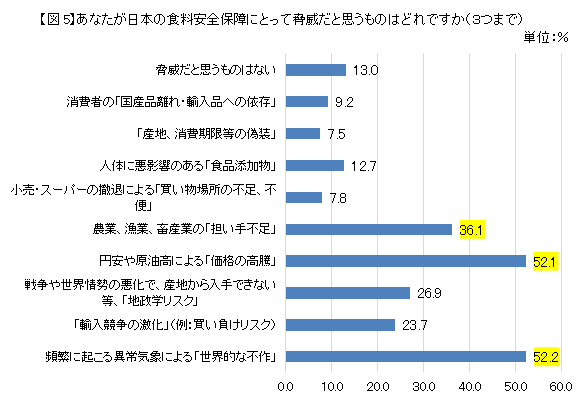

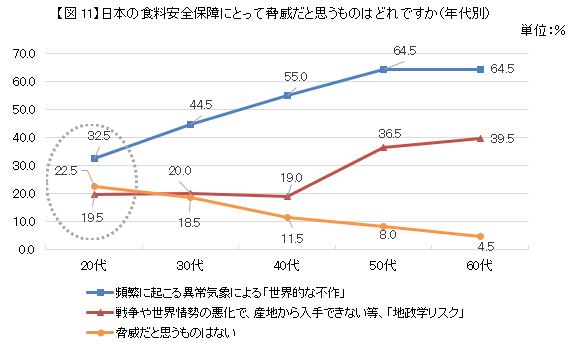

■ 日本の食料安全保障の達成を阻む脅威として、回答が多かったのが「世界的な不作」と「価格の高騰」および農業、漁業、畜産業の「担い手不足」であった。ただし、20代の回答者の脅威に対する感度は、そのほかの年齢層に比べて低い傾向が見られた。

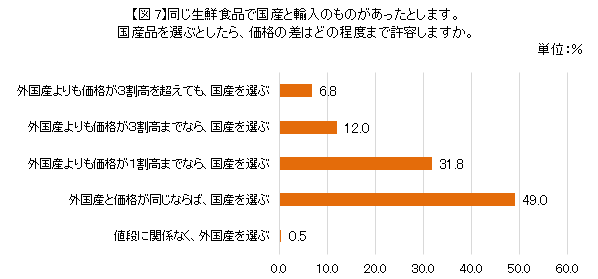

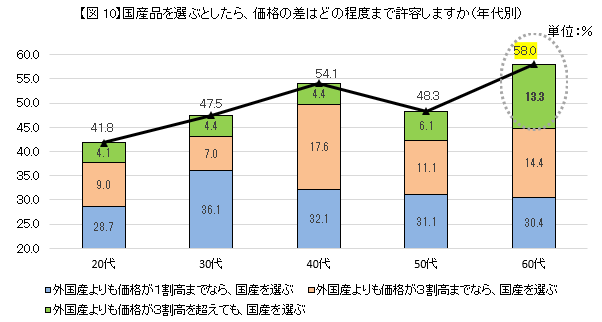

■ 同じ生鮮食品なら価格が高くても国産を選ぶとした回答は、合計50.6%となった。一方で、国産品の外国産に対する価格差が+10%を超えると、8割超の人が外国産を選ぶ可能性がある。

■ 25年ぶりに改正された食料・農業・農村基本法は、「農政の憲法」とも呼ばれているが、その「農政の憲法」策定の背景となっているわが国の食料事情について、消費者の理解が深まるよう政府の働きかけに期待したい。

調査の目的・背景

ロシアのウクライナ侵攻、台湾有事などの地政学リスクの高まりによって、食料安全保障に関する議論が活発化しています。農林水産省は、世界的な食料情勢の変化に伴う食料安全保障上のリスクの高まりを踏まえ、2024年に25年ぶりに改正された「食料・農業・農村基本法」において、食料安全保障を「良質な食料が合理的な価格で安定的に供給され、かつ、国民一人一人がこれを入手できる状態」と規定し、その確保を同法の基本理念の一つとしました。

そのような近年の情勢の中、日本の消費者は食料安全保障およびそれを阻む脅威に対してどのような考えを持っているかを探るべく、MS&ADインターリスク総研は2024年11月に消費者1,000人に対してアンケート調査を実施しました。本稿では、本調査の結果およびデータ分析の結果について紹介します。

調査の概要

(1)調査実施期間

2024年11月15日~18日の間にインターネットによる調査を行いました。

(2)回答者数

1,000人(男性500人、女性500人)

20~29歳、30~39歳、40~49歳、50歳~59歳、60歳~69歳、の年齢5区分ごとに男女各100人。

(3)回答者属性

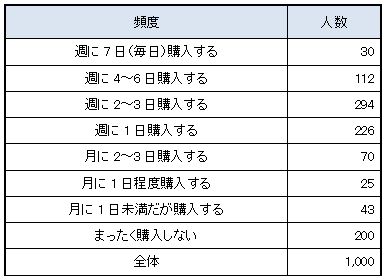

①生鮮食品を自身で購入する頻度

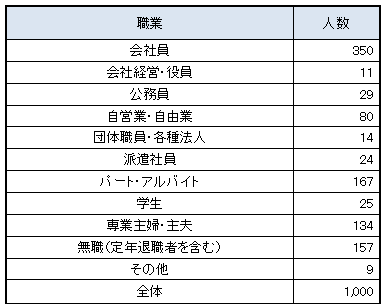

②職業

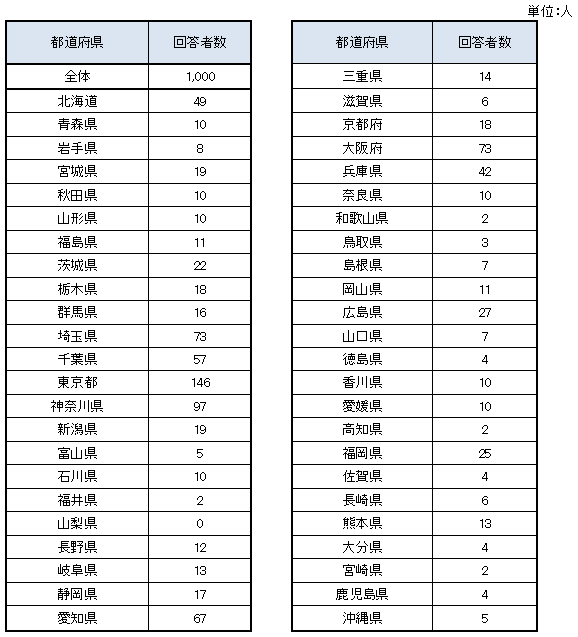

③居住地域

調査結果

(1)基本的な用語や数値などの認知度

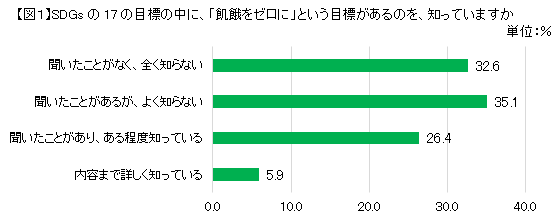

① SDGsのゴール2「飢餓をゼロに」の認知度

国連食糧農業機関(Food and Agriculture Organization of the United Nations、FAO)は「食料安全保障」(Food Security)を「すべての人がいかなる時にも、活動的で、健康的な生活に必要な食生活上のニーズと嗜好を満たすために、十分で安全かつ栄養ある食料を、物理的、社会的および経済的にも入手可能であるときに達成される状況」と定義しています。

一方、国連加盟国193ヵ国が採択した、「持続可能な開発目標」(Sustainable Development Goals、SDGs)における17の目標の一つ(ゴール2)として「飢餓をゼロに」があります。この目標は、飢餓、食料不安の撲滅を目指すという点で、食料安全保障とリンクするものです。ここでは、SDGsのゴール2「飢餓をゼロに」の認知度について探りました。

SDGsのゴール2の認知度は、約3割で、「聞いたことが無く、全く知らない」(32.6%)と「聞いたことがあるが、良く知らない」(35.1%)の合計が67.7%となっています(図1)。

2024年における日本のSDGs目標達成度について解説しています。

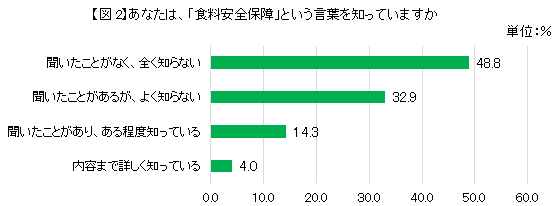

② 「食料安全保障」の認知度

食料安全保障という言葉の認知度に関する設問の結果は、SDGsのゴール2の認知度よりも低い結果となりました。「聞いたことが無く、全く知らない」と「聞いたことがあるが、良く知らない」の合計が81.7%です(図2)。

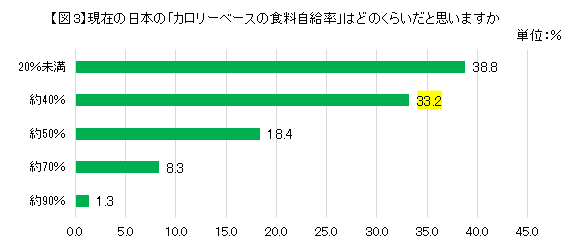

③ 日本のカロリーベースの食料自給率の認知度

農林水産省によれば、現在の日本のカロリーベースの食料自給率は38%です。この設問では、カロリーベースの食料自給率の定義「国民ひとりあたりの1日の摂取カロリー(熱量)のうち、国産品が占める割合を計算したもの」をあらかじめ回答者に示して、現在の日本の食料自給率についての認識を探りました。

この設問における正答は「約40%」となりますが、これを選択しなかった回答者の割合は、66.8%となりました。なお、「20%未満」の回答が最も多く38.8%でした(図3)。

(2)日本の食料安全保障の評価とその達成を阻む脅威

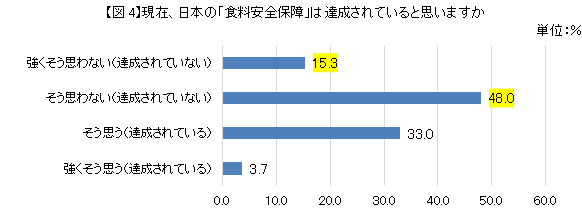

① 日本の食料安全保障の評価

この設問では、前述の食料安全保障の定義「すべての人がいかなる時にも、活動的で、健康的な生活に必要な食生活上のニーズと嗜好を満たすために、十分で安全かつ栄養ある食料を、物理的、社会的及び経済的にも入手可能であるときに達成される状況」をあらかじめ回答者に示しました。その上で、日本の食料安全保障が達成されているかを聞きました。

その結果、回答者の過半数が、日本では食料安全保障が達成されていないと考えていることがわかりました。「強くそう思わない」と「そう思わない」の合計は63.3%となっています。(図4)。

②日本の食料安全保障にとっての脅威

ここでは、食料安全保障の達成を阻む事象を具体的に選択肢として示し、回答者が最も脅威だと思う事象を聞きました。「世界的な不作」52.2%と「価格の高騰」52.1%が最も回答が多く、農業、漁業、畜産業の「担い手不足」が36.1%でそれらに続きます(図5)。

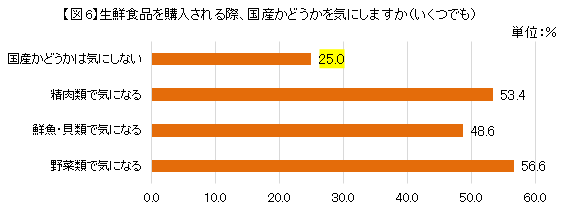

(3)消費者の生鮮食品を購入する際の国産、外国産の認識と国産志向

① 生鮮食品を購入する際の国産、外国産の認識

ここでは、回答者が普段生鮮食品を購入する際に、その食品が国産か外国産かを気にしているかどうかを、精肉、鮮魚・貝類、野菜類の3分野で聞きました。国産かどうか気にしないで購入しているとした回答者は4人に1人(25%)でした。また、野菜類で気になるとした回答者が56.6%と最も多かったです(図6)。

② 消費者の国産志向

この設問では、同じ生鮮食品で国産と外国産のものがあったと仮定して、国産品を選ぶとしたら、価格の差(国産の方が高い)をどこまで許容できるかについて聞いています。割高でも国産を選ぶとした回答は、合計50.6%となりました。一方で、この結果は国産品の外国産に対する価格差が+10%を超えると、8割超の人が外国産を選ぶ可能性があることを示しています(図7)。

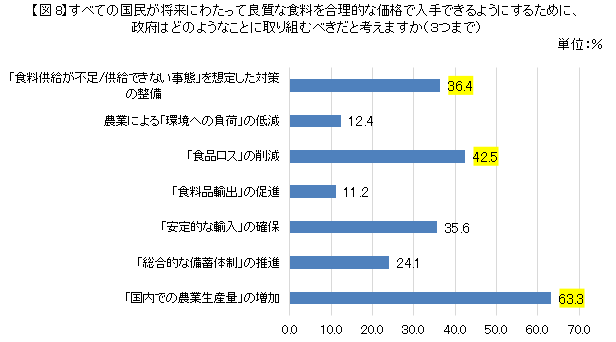

(4)食料安全保障の実現に向けた政策

① 政府はどのようなことに取り組むべきか

この設問では、日本が食料安全保障を達成するために政府がどのようなことに取り組むべきかを聞きました。提示した選択肢は農林水産省が政策として推進、あるいは推進しようとしているものです。最も回答が多かったのは「国内での農業生産量」の増加で63.3%、その次が「食品ロス」の削減で42.5%、「対策の整備」が36.4%とそれらに続きます(図8)。

考察

(1) 日本の食料安全保障の評価と生鮮食品を自身で購入する頻度

今回の調査のデータ分析により、回答者の「生鮮食品を自身で購入する頻度」によって、日本の食料安全保障が達成されているかどうかの見方が異なる事が明らかになりました。週に7日購入する回答者の「そう思う」の63.3%が最も高く、回答者の購入頻度が下がるにつれ、「そう思う」の回答が少なくなります(図9)。

現在の日本では、食品を購入する場所(スーパーマーケット、デパートの食品売り場、商店街等)で、豊富な食品を目にすることができます。その機会が多いほど、「日本の食料安全保障が達成されている」と感じるようになるのかもしれません。

(2)消費者の国産志向の年代別傾向

今回の調査では、60代の回答者のうち58.0%が、割高でも国産の生鮮食品を選ぶとしています。これは他の年代よりも高い値です。また、60代の13.3%が外国産よりも価格差が+30%超でも国産を選ぶとしており、これも他の年代よりも高いです。これらは60代の国産志向が高いことを示しています(図10)。

日本政策金融公庫による2023年の消費者動向調査結果では、高齢になるほど、食料品を購入するときに国産品かどうかを気にかける傾向が明らかになっています。また、国産品かどうかを気にかける理由で最も多いのが、「(国産品は)安心・安全だと思うから」でした。(注)

(3) 日本の食料安全保障にとっての脅威と年代別傾向

ここでは、日本の食料安全保障にとっての脅威に関する回答について、特に年代別で回答割合が大きく変化したものを紹介します。「世界的な不作」(青色の線)は最も回答の多かった脅威ですが、この回答割合は年代が上がるにつれ増加します(図11)。「地政学リスク」(赤色の線)についても同様の傾向が見られます。

これらから、日本の食料安全保障にとっての脅威に関する感度は、20代が他の年代に比べて低いことが窺えます。「脅威だと思うものはない」(オレンジ色の線)の回答を見ればその点はより明確になります。この回答割合は、年代が上がるにつれ減少するからです。

まとめ

今回の調査で明らかになったことのうち、食料安全保障という言葉の認知が2割に満たないことおよび日本の食料自給率の認知が約3割程度と低いことについては、消費者の興味が無いからなのか、政府の周知が足りないのか、もしくはその両方なのか、評価が困難です。この点については期間を置いて再度調査を行う事は当然ですが、他の研究によって明らかになる事も期待したいです。

あらためて食料安全保障の定義を示した上で、日本の食料安全保障が達成されているかどうかを聞いた結果、回答者の6割超が、「そう思わない」としました。また、日本の食料安全保障の達成を阻む脅威として、回答が多かったのが「世界的な不作」と「価格の高騰」および農業、漁業、畜産業の「担い手不足」でした。

改正食料・農業・農村基本法の施行は、それらの課題解決に向かうための重要な第一歩です。「農政の憲法」とも呼ばれる同法は、農家の生産物を消費する国民にとっても決して無関係ではありません。その「農政の憲法」の背景となっている日本の食料事情について、消費者の理解が深まるよう、これからの政府の働きかけに期待します。

(注)なお、食品の安全性は、食品衛生法によって輸入も国産もまったく同じ基準(残留農薬、食品添加物、微生物など)が適用されるため、国内で流通している食品は、輸入でも国産でも安全性は同じである。

<参考文献>

厚生労働省(2017)「輸入食品は安全なの?」

日本政策金融公庫(2023)「消費者動向調査結果(令和5年1月)」

日本政策金融公庫(2024)「消費者動向調査(令和6年7月)」

農林水産省(2024)「加工・業務用野菜のサプライチェーン強靭化に向けて」

農林水産省(2024)「食料自給率の基本的考え方」

農林水産省(2024)「食料・農業・農村基本法の一部を改正する法律の概要」

MS&ADインターリスク総研株式会社発行のリサーチレター 2024 No.7 (2025年2月)を基に作成したものです。