弁護士が解説!企業経営と労務リスク(熱中症と安全配慮義務)

公開日:2023年6月21日

更新日:2025年7月25日

人事労務・働き方改革

自然災害・事業継続

ここ数年、地球温暖化の影響で、日本においても観測史上の最高気温が相次いで更新されるなど、夏季の気温の上昇が顕著になっており、それに伴い、職場においても熱中症の発症が多数報告されています。

2025年6月1日より、職場の熱中症対策が義務化され、違反した場合に罰則が科されることになりました。

改正労働安全衛生規則の概要

(1)体制整備

熱中症の自覚症状がある場合や熱中症のおそれがある労働者を見つけた場合の、報告体制を整えます。

(2)手順作成

緊急連絡網の策定や緊急搬送先の確認等、熱中症発生時の具体的な対応手順を作成します。

(3)関係者への周知

作業に従事するすべての関係者へ周知します。

対象となる作業

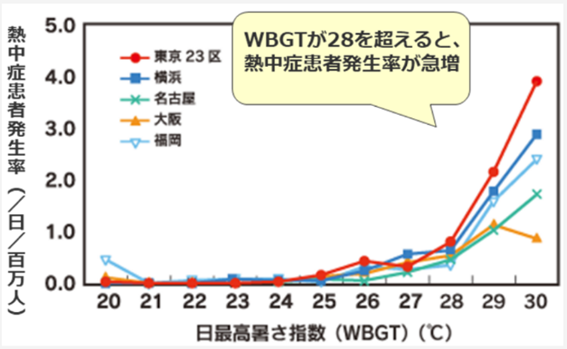

「WBGT※28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業

※WBGT値とは?

WBGT値(暑さ指数)は、熱中症を予防することを目的として、人体と外気との熱のやりとり(熱収支)に着目し、人体の熱収支に与える影響の大きい①湿度、②日射、輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境、③気温の3つを取り入れた指標です。

職場の熱中症対策が罰則付きで義務化される背景には、熱中症による労働災害の増加と、その初期症状の見逃しや対応の遅れが重症化の原因となっていることが挙げられます。

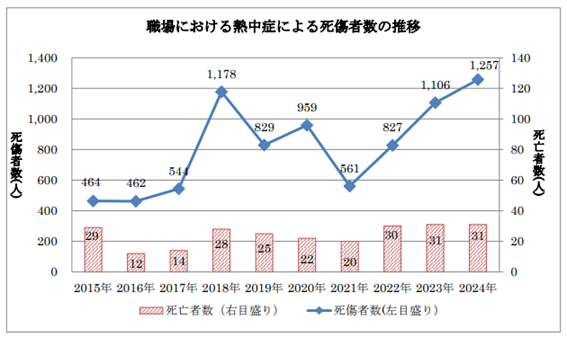

では実際に令和6年の熱中症による死傷災害の発生状況についてみていきましょう。

令和6年職場における熱中症による死傷災害の発生状況

(1)職場における熱中症による死傷者数の状況

令和6年(2024年)の職場における熱中症による死亡者数および休業4日以上の業務上疾病者の数(以下あわせて「死傷者数」)は1,257人であり、うち死亡者数は31人となっています。

職場における死傷者数の推移は以下のとおりです。

(2)業種別発生状況

業種別にみると、2024年度の死傷者数については、全体1,257件の内、製造業235件、建設業228件、運送業186件となっており、全体の5割以上がこれら3つの業種で発生しています。

死亡災害については建設業で10件と最も多く発生しています。

(3)熱中症によるい死亡災害の事例

総数は31件、(被災者は男性28件、女性3件)で、以下のような事例が多く見られました。

・発症時、緊急時の措置の確認、周知していたことを確認できなかった事例:20件

・暑さ指数(WBGT値)の把握を確認できなかった事例:24件

・熱中症予防のための労働衛生境域の実施を確認できなかった事例:14件

・糖尿病、高血圧症など熱中症の発症に影響を及ぼすおそれのある疾病や所見を有していることが明らかな事例:21件

※厚生労働省「2024年(令和6年)職場における熱中症による死傷災害の発生状況(確定値)」から引用

※環境省「熱中症予防情報サイト」から引用

ここからは、熱中症による業務災害と企業の責任について、TMI総合法律事務所パートナー弁護士の森安博行先生に解説いただきます。

熱中症による業務災害と使用者の責任

(1)職場における熱中症の発症と労災認定の関係

【一般的認容要件】

・業務上の突発的又はその発生状態を、時間的、場所的に明確にし得る原因が存在すること

・当該原因の性質、強度、これが身体に作用した部位、災害発生後発病までの時間的間隔等から災害と疾病との間に因果関係が認められること

・業務に起因しない他の原因により発病(又は増悪)したものでないこと

【医学的診断要件】

・作業条件及び温湿度条件等の把握

・一般症状の視診(けいれん、意識障害等)及び体温の測定

・作業中に発生した頭蓋内出血、脳貧血、てんかん等による意識障害等との鑑別診断

(2)職場における熱中症の発症と使用者の責任

使用者である企業は、労働者に対し、労働者がその生命、身体的の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務(=安全配慮義務)を負っています。(労働契約法5条)。

よって、業務中に労働者が熱中症を発症し、使用者である企業に対して損害の賠償を求めた場合、安全配慮義務を果たしていないと判断されると、損害賠償責任を負う可能性があります。

裁判例では、造園業の伐採・清掃作業に従事していた労働者が熱中症により死亡した事案において、当該労働者の両親が、当該労働者の死亡は使用者の安全配慮義務違反によるものとして、使用者に対して不法行為に基づく損害賠償を請求し、使用者に対し、損害賠償(逸失利益、慰謝料、弁護士費用等)が命じられています(大阪高判平成28年1月21日)。

安全配慮義務の具体的内容は、労働者の職種、業務内容等、具体的な状況により異なり、どこまで措置したことで安全配慮義務を果たしたことになるかは一概には言えませんが、労働者の生命等の安全確保のためには何が必要であるかについて、具体的な状況に応じて検討し、実施することが必要です。

末尾に記載した厚生労働省のマニュアル等を参考に、日頃から熱中症の予防対策を講じるとともに、熱中症が発症する仕組みと症状、熱中症の予防方法、救急措置等について、労働者に対する労働衛生教育が重要と言えるでしょう。

(3)熱中症による業務災害に対する使用者の備え

健康経営の考え方が浸透し、また、労働力の確保が喫緊の課題の中、従業員が安心して働けるように、熱中症に限らず、業務上の傷病の防止対策や労働衛生教育の実践、管理体制等を構築することが求められています。

但し、業務災害の発生の可能性をゼロにすることは困難であり、従業員の業務中の傷病に対する補償の提供や、業務災害で死傷した従業員から損害賠償請求を受けた場合に対応する損害保険の活用は、福利厚生の充実やリスクマネジメントの観点から、企業の備えとして効果的と言えるでしょう。

<参考資料>

・厚生労働省

・環境省

TMI総合法律事務所 パートナー弁護士 森安 博行

2008年東京弁護士会登録、TMI総合法律事務所勤務。その後、厚生労働省大臣官房総務課勤務(国の代理人として、多数の行政訴訟や民事訴訟に関与)を経て、同事務所復帰。紛争案件全般のほか、労働法、医療法務、ヘルスケア分野を中心とした法律業務に従事している。