日本が年々暑くなる理由とは?原因と対策、企業に求められる対応について解説

公開日:2025年9月8日

自然災害・事業継続

気象庁が1898年に統計を取り始めて以来、日本では過去最高の気温を記録する年が続いています。「年々暑くなっている」という感覚は決して思い込みではなく、実際に年間の気温は上昇しており、特に夏の暑さは厳しさを増しているのが現状です。

気温の上昇は企業経営にもさまざまな影響をおよぼし、時には従業員の人命を左右するようなリスクに発展する恐れもあります。今回は日本が年々暑くなる理由を明らかにした上で、企業経営におけるリスクと個々の企業が取るべき対策について見ていきましょう。

データで見る日本の気温上昇

日本の気温は年々高くなっており、気象庁によれば年平均気温は長期的には「100年あたり1.40℃の割合」で上昇しているとされています。特に1990年代以降は気温の上昇が著しく、2023年、2024年は、1898年の統計開始以降、最も高い年平均気温偏差が記録されています。

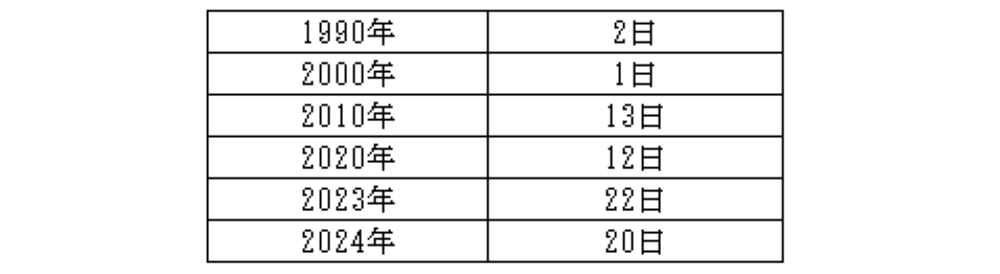

また、大都市圏での気温上昇も目立ち、東京における夏の平均気温は、「過去100年で約3.0℃上昇している」のが現状です。さらに、猛暑日(日中最高気温が35℃以上)となる日数も年々増加しています。

1990年代ごろまでは、猛暑日が平均でも数日となっていたのに対し、2010年以降は10日程度、過去最高の年平均気温偏差を記録した2023年、2024年は20日程度と急増しています。データを見る限り、日本は確かに年々暑くなっており、暑さ対策の重要性が高まっていると言えるでしょう。

日本が年々暑くなる理由

気温が上昇している主な理由として、「地球温暖化」「都市部におけるヒートアイランド現象」「気圧配置の変化や自然変動」が挙げられます。代表的な3つのポイントから、気温上昇の原因を解説します。

太陽フレアによる影響や対策について解説しています。

地球温暖化

地球温暖化とは、二酸化炭素(CO2)等の温室効果ガスの増加によって、地球全体の気温が上昇する現象のことです。温室効果ガスは気温上昇だけでなく、海面上昇や異常気象等も引き起こし、既に世界中でさまざまな影響が報告されています。

そのため、温室効果ガスの削減は、SDGsでも主要なテーマになるなど、国際的に重要な課題となっているのが現状です。日本においても、2050年までに温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させる「カーボンニュートラル」をめざし、急速に法改正や産業全体への支援が行われています。

ただし、地球温暖化そのものが気温に与える影響は、比較的に緩やかなペースとされています。近年の急速な気温の上昇は、単一の要因で説明できるわけではなく、後述する2つの原因も大きく影響していると考えるのが一般的です。

都市部におけるヒートアイランド現象

都市部における暑さは、「ヒートアイランド現象」が大きく関係しているとされています。ヒートアイランド現象とは、都市中心部の気温が島状に上昇する現象のことであり、主に3つの要因で発生します。

1つめの要因はアスファルトやコンクリートが増えたことによる地表面の温度上昇です。人工的な非覆面が増えれば、日中に受けた日射による熱が蓄積され、地表の放熱がうまく行われなくなってしまいます。

2つめの要因は、空調機器や自動車、工業施設等からの人工排熱の増加です。電気・ガス・石油等のエネルギーは、いずれも最終的に熱となって大気に放出されるため、気温の上昇につながります。

そして、3つめの要因は、建物の高層化・過密化による天空率の減少です。高い建物が密集すると風通しが阻害されるとともに、地表からの放熱も妨げられてしまいます。

都市部ではこれら3つの要因が重なりやすいため、ヒートアイランド現象の発生リスクが高いとされています。

気圧配置の変化や自然変動

日本の局地的な猛暑については、気圧配置の変化やジェット気流の蛇行といった自然変動も大きな要因となっています。例えば、2024年は夏から秋にかけて、亜熱帯ジェット気流が平年よりも北寄りを流れる動きが強まりました。

それによって暖かい空気に覆われやすい状態が続き、近海の海面温度も大きく上昇した結果、この時期の気温が特筆して高くなったとされています。このように、地球規模の大気の変動で南方と北方の空気が入れ替わり、双方に異常な暑さや寒さが発生しているのが過去数年の傾向です。

地球温暖化やヒートアイランド現象と比べると、例外的な現象ではありますが、今後も同じような状態が続く可能性は十分にあり得ます。

猛暑に伴う7つの経営リスク

従業員の健康被害

猛暑による第一の影響は、熱中症等による従業員の健康被害です。特に室外や工場・倉庫での作業を扱う企業では、従業員が急激な環境の変化にさらされ、健康を損なってしまうリスクが高まります。

また、高齢の従業員がいる場合は、さらに熱中症リスクが高くなるので注意が必要です。体力が低下するとともに、暑さを感じにくくなったり汗をかきにくくなったりすることから、企業や管理者には十分なケアが求められます。

労働力人口の高齢化に伴い、仕事中の熱中症対策はますます必要不可欠な施策になっていくと言えるでしょう。

2025年6月1日より義務化された職場の熱中症対策について、熱中症の発生状況も含め、弁護士が解説します。

現場作業の中断

熱中症を予防するために、一定のWBGT(暑さ指数)を超えた時には、作業の内容によって中断しなければならないケースがあります。WBGTとは気温に加えて、湿度や周辺の熱環境も踏まえて計算される指標です。

WBGTが高い時には、必要に応じて作業をストップしたり、普段以上に休憩の頻度を増やしたりするといった対策が求められます。特に屋外での現場作業は、従業員を守るために中断を余儀なくされることもあり、進捗の遅れや作業量の低下も重大なリスクになります。

エネルギーコストの増大

猛暑の影響により、室外の気温が高まるため、快適なオフィス環境を保つための冷房費等は大きくなります。また、現場での暑さ対策としてミストファンやスポットクーラー、空調服等を導入する場合は、その分のコストも計算に入れておく必要があります。

火災の発生

極端な気温の上昇に伴い、集積物の蓄熱発火や危険物からの出火リスクが高くなる可能性も考えられます。例えば、紙くずや繊維くずといった廃棄物が長時間集積されていると、発酵や酸化の影響で内部に熱が発生する恐れがあります。

猛暑の時にはこうした働きが促進され、通常以上に自然発火のリスクが高まるのです。また、アルコールやリンといった化学物質は、高温環境下で自然発火のリスクが高まるため、取扱いには細心の注意が求められます。

さらに、高温によって受配電設備に異常な負荷がかかることで、加熱や短絡による出火の恐れも考えられるでしょう。極端な温度環境が続けば、通常では考えられないような被害につながる恐れが生じるため、普段以上に精密な管理が求められます。

設備の不具合・故障

猛暑が続くことにより、高温に弱い設備や電子機器等の故障の可能性が高まるのも重大なリスクです。暑さで機械設備に過度な負荷が加わると、断線や基盤の故障が発生し、誤作動や停止に至る可能性があります。

また、設備そのものには問題がなくても、高温時には通常の定格以下の電流でブレーカーが作動してしまうことがあります。それ以外にも、屋根や天井裏の温度上昇により、火災報知機やスプリンクラーが誤作動するといった恐れも考えられるでしょう。

渇水による取水制限

ここ数年は、厳しい暑さとともに少雨も大きな問題となっています。降水量が少なければ渇水のリスクが高まり、エリアによっては取水制限が起こる可能性もあるでしょう。

取水制限が行われれば、工業用水の入手に支障をきたし、生産工程にマイナスの影響をおよぼす恐れがあります。また、消防水利の入手にも支障が出るため、前述した火災リスクをさらに深刻化させる可能性もあると言えます。

国土交通省の資料によれば、2024年には国管理河川の15水系、18河川で取水制限を伴う渇水が発生したことが明らかにされています。2025年は例年よりも梅雨明けが早かったことから、取水制限のリスクは決して低くないと考えられるでしょう。

年々暑くなる日本で企業に求められる取組

熱中症対策強化の義務化

まず、2025年の大きな変化として挙げられるのは、労働安全衛生規則の改正に伴う「熱中症対策強化の義務化」です。厚生労働省のデータによれば、職場における熱中症での死亡災害は過去2年連続で30人近くとなっており、これは他の災害の5~6倍にあたる数値です。

また、死亡者の約7割は屋外作業の従事者であり、災害のほとんどが初期症状の放置・対応の遅れによって深刻化したとされています。そこで、職場における熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、2025年6月1日から施行されました。

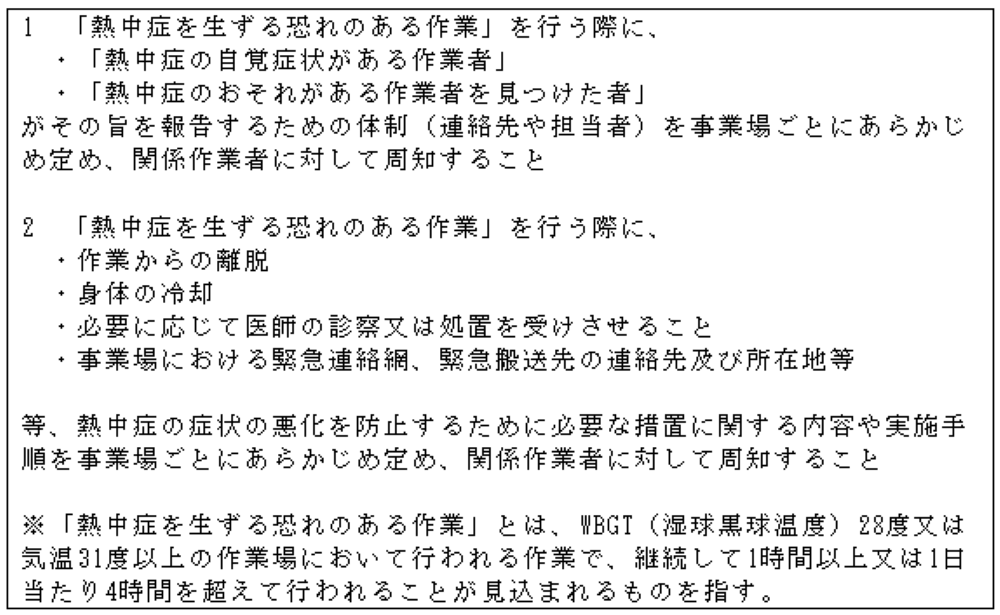

この改正により、以下の措置が事業者に罰則付き(6か月以下の懲役または50万円以下の罰金)で義務づけられることとなります。

つまり、熱中症が起こった時に速やかに状況把握できる体制を整え、適切な処置を行うためのマニュアルを整備する必要があるということです。

職場の熱中症対策について解説しています。

従業員の体調管理

従業員の健康を守るためには、法令で定められた事項に加えて、自社独自でも状況に合わせた取組を進める必要があります。従業員の年令や作業内容に応じて、日ごろから体調管理を徹底し、必要に応じて配置転換等も検討することが大切です。

また、特に屋外や気温が高い場所での作業者には、「暑熱順化」を促しつつ、服装や用具の整備等のサポートを行う必要もあります。暑熱順化とは、軽度な運動や入浴を続け、徐々に身体を暑さに慣れさせていくことです。

暑熱順化の有無も熱中症の発症リスクに大きな影響を与えるため、従業員に対して運動等の啓発を行うことも重要となります。さらに、基本的な熱中症対策として、こまめな休憩の確保や水分・塩分補給も徹底を図ることが大切です。

工場・倉庫の作業環境の改善

猛暑が続くなかでは、熱中症のリスクは工場や倉庫といった屋内でも生じます。工場や倉庫はコンクリートや鉄を使用することが多く、屋根や作業面積も広いことから、通常よりも熱がこもりやすい傾向があります。

快適な作業環境を保つためにも、通気性の高いレイアウトの実現や設備の改善を行い、十分な室温管理を徹底することが大切です。また、必要に応じて「ビニールカーテンの設置」や「遮熱シート・フィルムの活用」も検討してみるのも一つの方法です。

レイアウトや設備の改善を行えば、作業場全体の冷暖房効率が高まるため、省エネ性の向上やエネルギーコストの削減にもつながります。

施設・資材の適切な管理

暑さによる火災リスクを避けるためには、出火の危険性がある資材・設備を特定し、適切に管理することが重要です。特に堆積物は内部に熱が蓄積されていくため、定期的に温度を計測し、撹拌や放水によって熱を逃がすことも大切となります。

また、設備や資材の故障を避けるためには、各機械設備の許容温度を細かく把握しておく必要もあります。その上で、熱がこもりやすい場所を特定し、機械設備や電子機器が配置されないようにレイアウトを工夫しましょう。

暑さ対策に活用できる補助金・助成金

企業の暑さ対策は、取組の内容によって高額な費用がかかることもあります。設備等を導入する際には、国や自治体が運営する補助金・助成金の活用を検討してみるのも一つの方法です。

ここでは、暑さ対策に活用できる代表的な補助金・助成金制度をご紹介します。

エイジフレンドリー補助金

「エイジフレンドリー補助金」とは、60歳以上の高齢労働者に対して、安全確保につながる設備投資を行う際に活用できる補助金です。厚生労働省が中小企業事業者向けに取り扱っている補助金であり、そのうちの「職場環境改善コース」には、「熱中症予防対策プラン」が組み込まれています。

熱中症予防対策プランとは、熱中症対策のための経費を幅広くカバーした補助制度のことです。具体的には、「熱中症防止のためのエアコン導入」「体温を下げるための機能を持つ作業着や装備の導入」「体調の急変を把握できるウェアラブルデバイスを用いた健康管理システムの導入」等が補助の対象となります。

「補助率は1/2、上限額は100万円(消費税除く)」となっており、作業環境のグレードアップに幅広く活用できる制度と言えるでしょう。なお、補助金の申請受付期間は「2025年5月15日(木)から2025年10月31日(金)まで」となっているものの、予算額に達した場合は途中で申請受付が終了する可能性もあります。

活用を検討する場合は、できるだけ早く利用計画を立てて申請手続を行いましょう。

省エネ・非化石転換補助金

「省エネ・非化石転換補助金」とは、経済産業省が行う補助金制度であり、中小企業等の省エネルギー対策の支援を目的に創設されたものです。省エネ設備の更新にかかる設備費等の費用を補助してもらえ、補助金の上限は最大40億円、最長4年の事業の投資・事業計画を支援するという大掛かりな制度となっています。

中小企業者等が指定された先進設備・システムを活用し、工場・事業所全体の省エネ化を行う場合は、補助率2/3以内、補助金上限最大40億円が支給されます。また、作業場全体ではなく、設備単位の省エネ化にも利用できるのが特徴です。

例えば、中小企業者等が補助対象として登録されている省エネ効果が高い高効率な設備を導入する場合、補助率1/3以内、補助金上限最大1億円が支給される仕組みとなっています。

まとめ

公的なデータを見ても、日本は確かに年々暑くなっており、そこにはさまざまな要因が関係していることがわかります。猛暑日となる日数も急速に増えていることから、企業経営においては、夏場の暑さ対策も重要な取組と言えるでしょう。

特に2025年は熱中症対策の強化が罰則付きで義務化されたことで、各企業における暑さ対策は大きく進んでいくと考えられます。まずは暑さがどのようなリスクをもたらすのかを把握し、自社の実情と照らし合わせながら、丁寧に対策プランを検討してみましょう。

【参考情報】

2025年8月17日付 気象庁 「日本の年平均気温」

2025年8月17日付 気象庁 「大都市における猛暑日日数の長期変化傾向」

2025年3月18日付 気象庁 「今冬の天候及び2024年の記録的な高温の特徴と要因について」

2025年8月17日付 環境省 「脱炭素ポータル」

2005年7月28日付 環境省 「ヒートアイランド現象とは」

2025年8月17日付 環境省 「熱中症予防情報サイト」

2025年8月17日付 厚生労働省 「導入しやすい熱中症対策事例紹介」

2025年3月31日付 国土交通省 「令和6年度の渇水状況について」

厚生労働省 「職場における熱中症対策の強化について」

2025年8月17日付 厚生労働省富山労働局 「職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行)」

2025年8月17日付 e-Gov法令検索 「労働安全衛生規則」

2025年8月17日付 一般財団法人日本気象協会 「熱中症について学ぼう:暑熱順化」

2025年8月17日付 厚生労働省熊本労働局 「業務改善助成金のご案内」

2025年8月17日付 厚生労働省 「エイジフレンドリー補助金」

厚生労働省 「職場環境改善コース(熱中症予防対策プラン)」

2025年8月17日付 経済産業省 「省エネ支援制度のご案内」