2024年問題を乗り越えるために 経営者が語る 創業80年の運送会社・アキタの海外人財活用に向けた心構え

公開日:2025年10月9日

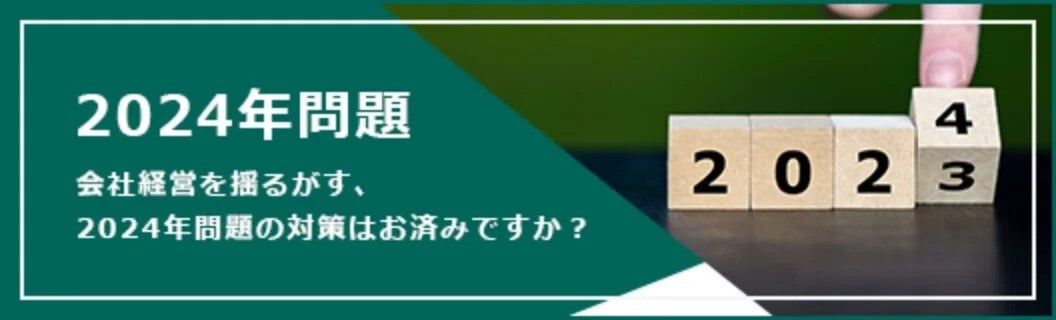

2024年問題

人手不足

業界を問わず「人手不足」はあらゆる中小企業の経営者が直面する課題です。

そこで、MSコンパスでは人材業界プレイヤー・事業会社の人事担当者・そして中小企業の経営者などの取り組みを多角的に取材しました。

本記事では、長年の人財不足問題に直面し、頭を悩ませ続けてきた運送業界でさまざまな角度から独自の人財採用に取り組むアキタ株式会社の原田社長にお話を伺います。

運送業といえば、慢性的な人財不足とドライバーの労働時間制限によって生じた「2024年問題」や、法改正により在留資格「特定技能1号」としての受け入れが可能な分野として新たに定められたことが記憶にも新しいことでしょう。

この海外人財活用にも先陣を切って取り組んでいる同社が掲げる人財不足対策の背景には、企業や経営者が働く人とどう向き合い、何をすべきかという数年先の未来を見据えた信念がありました。

「人財難」がもはや日常となったと言える日本で、ビジネスを営む企業の方々の羅針盤となる解決策の数々を紹介します。

プロフィール

アキタ株式会社 代表取締役社長 原田謙治様

「労働時間は長いのに稼げない仕事」へ 運送業が辿る苦難の歴史

――「運送業と人財不足」と言えば、真っ先に思い浮かぶのは、ドライバーの時間外労働を年間960時間に制限するという働き方改革関連法施行に端を発する規制の施行、いわゆる「2024年問題」です。

アキタ 原田社長 この業界のドライバー不足は切実かつ深刻な問題です。最近では2024年問題として取り沙汰されることが増えましたが、人財不足はそれ以前からずっと業界全体を悩ませてきたものです。

最初の大きな転換点は1990年でした。当時まで免許制だった貨物運送事業が許可制に変わり、参入障壁が一気に下がったんです。これにより運送業者が爆発的に増え、市場競争が激化しダンピングが起きたことで、運賃が引き下げられる状況が生じました。運賃が引き下げられれば、当然、社員が手に入れられる給料も減りますから、ドライバーが持っていた大変だけど稼げる仕事という“夢”が崩れていったんです。

アキタ 原田社長 次は2007年に道路交通法改正によって中型免許が新設されたことです。これがどう影響したかというと、高校を出てドライバーになるという人が小型しか乗れなくなったんですね。

実運送の会社はトラックを走らせてなんぼの会社です。お客さまに対し、どれだけ多くの荷物をどれだけ遠くに運べるかという物流能力を提供することで、利益を得ます。

つまり多くの荷物を運ぶには限界がある小型車で儲けるのは非常に難しいわけですから、稼げなくなったことで若い人が集まらなくなりました。今では1年でドライバーの平均年齢が1歳上がると嘆くような同業他社も少なくないような状況です。

そうした人財不足の状況下にとどめを刺したのが2024年問題でした。

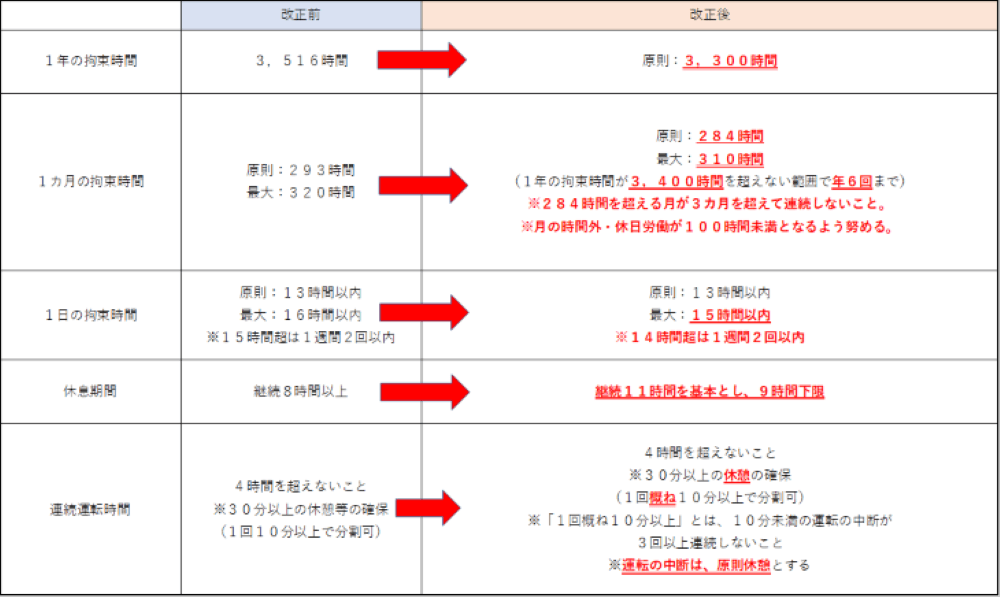

【トラック運転者の改善基準告知について】

アキタ 原田社長 私たちは労働集約型産業ですから、収益は「労働者数×労働時間×効率」という公式で計算することができます。

ですが、運賃の引き下げや中型免許の新設で労働者数は減り、2024年問題で労働時間は960時間の制限をする。努力できるのは効率の部分のみで、弊社でも全営業所のDX化を進める等の施策を行っていますが、それでもやはり限界でした。

ハードルの高い海外人材活用……突破口は「出会い」

――そういった状況下で、2024年末に運送業分野における特定技能外国人の受け入れ制度が定められました。御社はかなり早い段階で海外人財の活用に向けた取り組みを始められています。慢性的に人財不足に悩まされ続けてきたこともあり、制度改正はまさに渡りに船だったかと思いますが、取り組みのきっかけは何だったのでしょうか?