育児支援のための新たな給付金について

公開日:2025年6月20日

その他

雇用保険法等の改正により、新たに2025年4月1日から、「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」、2つの育児支援のための給付が創設されました。

特に、「出生後休業支援給付金」については「手取り10割給付」とも言われ、政府の「異次元の少子化対策」の一環として関心が高まっています。その内容について、以下詳しく解説しますのでぜひご覧ください。

「出生後休業支援給付金」について

■現状と課題

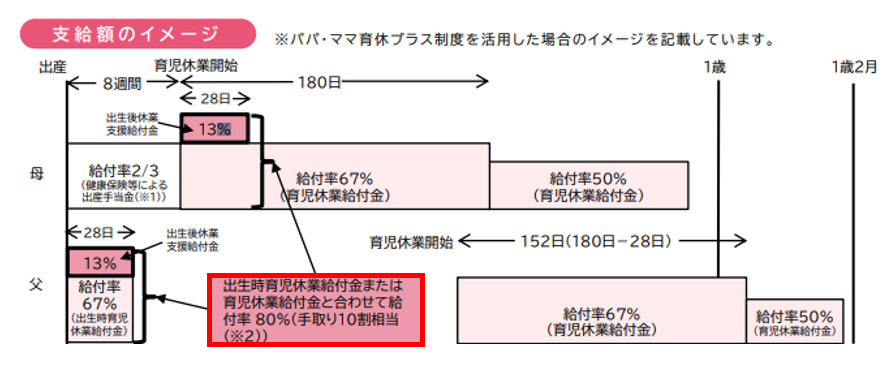

・育児休業を取得した場合、休業開始から通算180日までは賃金の67%(手取りで8割相当)、180日経過後は50%が支給されています。

・若者世代が、希望のライフイベントを選択できるようにしていくため、夫婦ともに働き、育児を行う「共働き・共育て」を推進する必要があり、特に男性の育児休業取得の更なる促進が求められていました。

■「出生後休業支援給付金」が創設

・共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、原則両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて 「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給します。

・休業開始前賃金の13%相当額を給付し、育児休業給付とあわせて給付率80%(手取りで10割相当)へと引き上げとなります。

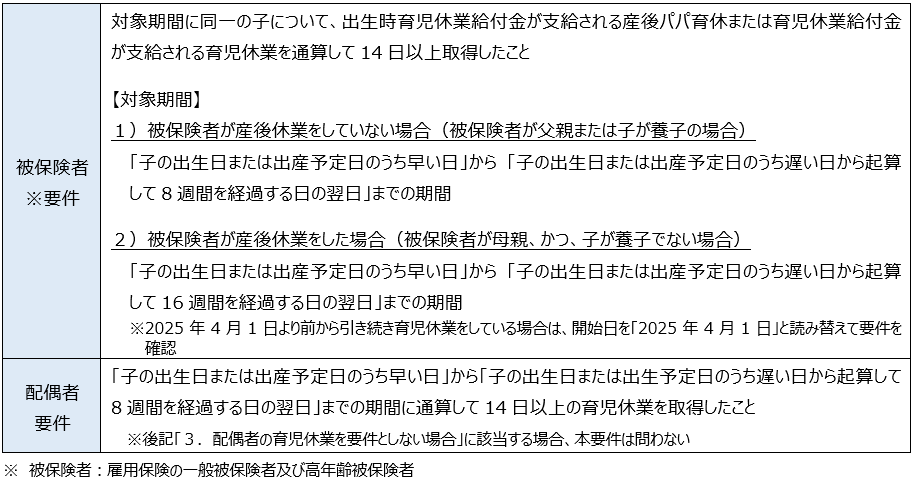

支給要件(被保険者要件、配偶者要件いずれも満たした場合が対象)

支給額の計算

支給額=休業開始時賃金日額※¹ × 休業期間の日数(28日が上限)※² × 13%

※¹ 同一の子に係る最初の出生時育児休業または育児休業の開始前直近6か月間に支払われた賃金の総額を180で割って得た額

※² 支給日数は、対象期間における出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業の取得日数であり、28日を上限とする

育児休業中は申出により健康保険料 ・厚生年金保険料が免除され、勤務先から給与が支給されない場合は雇用保険料の負担はありません。育児休業等給付は非課税のため、休業開始時賃金日額の80%の給付率で手取り10割相当の給付となります。(注:休業開始時賃金日額には上限額があります)

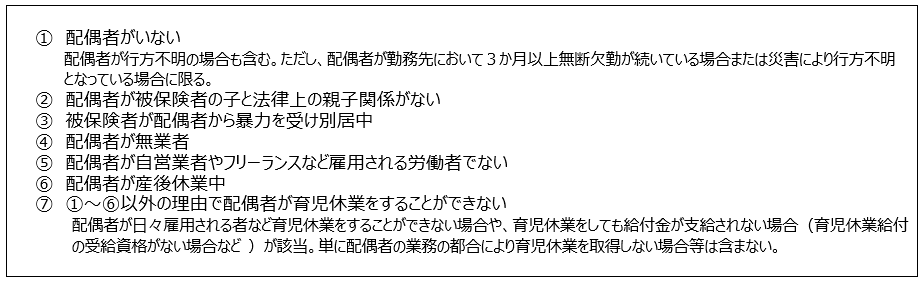

配偶者の育児休業を要件としない場合(下記いずれかに該当した場合、配偶者の育児休業取得の要件は不要)

なお、被保険者が父親の場合は、子が養子でない限り、必ず上記①~⑦の事由に該当することとなるため、配偶者(母親)の育児休業取得の有無は要件になりません。

支援申請の手続き

• 出生後休業支援給付金の支給申請は、原則として、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請と併せて、同一の支給申請書を用いて行います。

• 出生時育児休業給付金または育児休業給付金の申請後に、出生後休業支援給付金の支給申請を別途行うことも可能ですが、その場合は、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給された後に申請が必要です。

申請手続きに関する注意事項

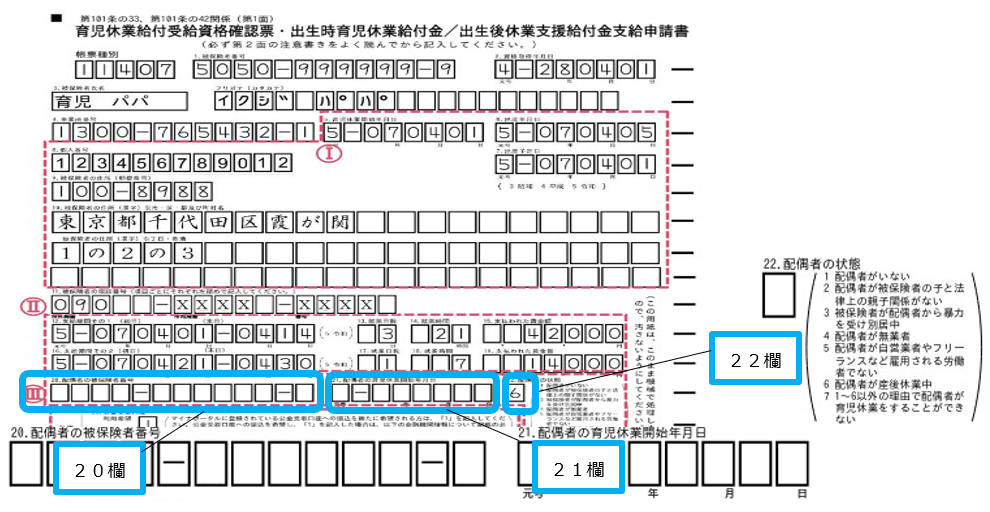

• 出生後休業支援給付金の支給要件を満たす場合は、支給申請書にある20~22欄のうち一つをご記入ください。(下記記載例参照。20~22欄の複数記載は不可)

1)「配偶者の被保険者番号欄」

配偶者が雇用保険被保険者かつ出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される育児休業を一定の期間に14日以上取得した場合 ⇒ 記載例20欄を記載

2)「配偶者の育児休業開始年月日」欄

配偶者が公務員であって、各種法律に基づく育児休業を一定の期間に14日以上取得した場合

(配偶者が雇用保険被保険者である場合は、1)参照)⇒ 記載例21欄を記載

3)「配偶者の状態」欄

配偶者が、子の出生日の翌日において配偶者の育児休業を要件としない場合 ⇒ 記載例22欄を記載

(注)一定の期間とは、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間。

■出生時育児休業給付金申請書の記載例

令和7年4月1日から14日までと同月21日から30日までの2回に分割して出生時育児休業を取得し、それぞれ3日間と1日間、1日につき7時間就業し収入があった場合

■必要な書類についてはパンフレット「育児休業等給付の内容と支給申請手続」にてご確認ください。

「育児時短就業給付金」について

■現状と課題

・現状では、育児のための短時間勤務制度を選択し、賃金が低下した労働者に対して給付する制度はありません。

・「共働き・共育て」の推進や、子の出生・育児休業後の労働者の仕事と育児の両立支援の観点から、柔軟な働き方として、時短勤務制度を選択できるようにすることが求められていました。

■「育児時短就業給付金」が創設

・仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に、2歳に満たない子を養育するために時短勤務(以下「育児時短就業」という。)した場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給します。

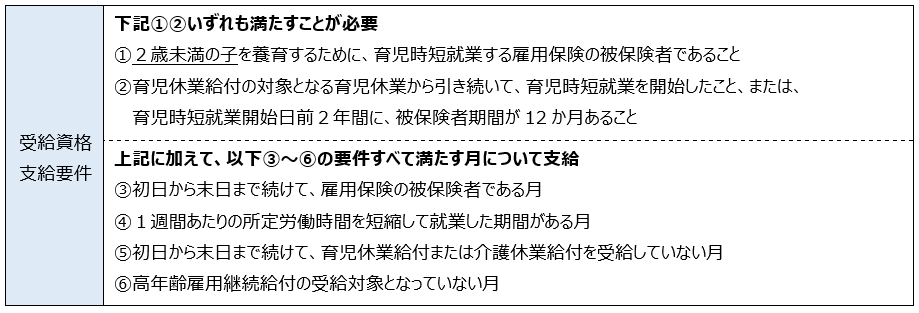

受給資格・支給要件

支給額・支給率の計算

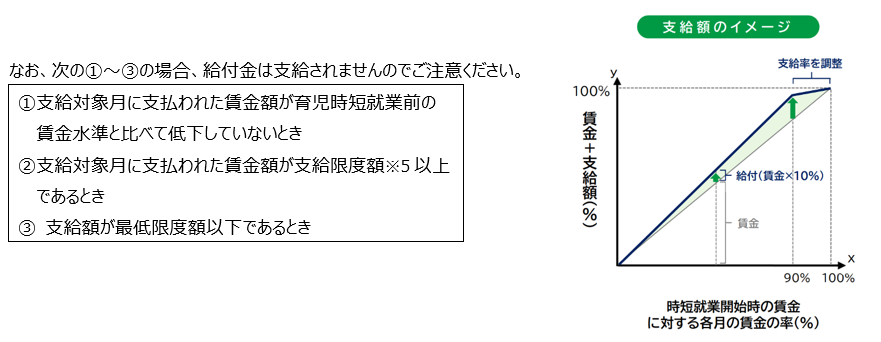

原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額が支給されます。

・育児時短就業開始時の賃金水準を超えないように調整されます。

・各月に支払われた賃金額と支給額の合計が支給限度額を超える場合は、超えた部分が減額されます。

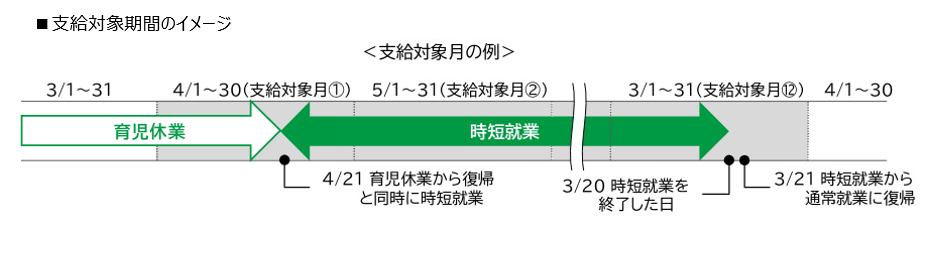

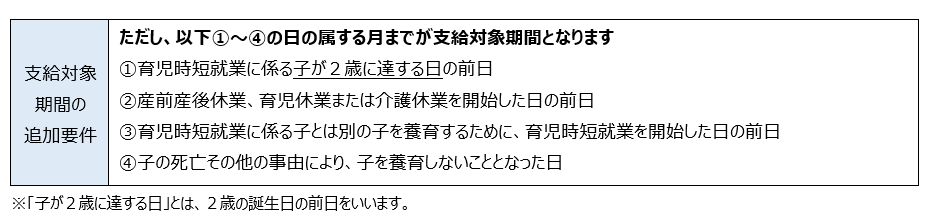

支給を受けることができる期間(支給対象期間)

給付金は、原則として育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の属する月までの各暦月(以下「支給対象月」という。)について支給します。

申請手続きに関する注意事項

・育児時短就業給付金の支給を受けるためには、被保険者を雇用している事業主が育児時短就業開始時賃金の届出、受給資格確認及び支給申請を行う必要があります。(育児時短就業開始時賃金の届出、受給資格確認と初回の支給申請を同時に行うことも可能)

・育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始した場合は、育児時短就業開始時賃金の届出は不要です。

・支給申請は、原則として2か月ごとに(2つの支給対象月について)行います。

・被保険者が希望する場合は、被保険者の方が自ら支給申請を行うことや1か月ごとに支給申請を行うことも可能です。

経過措置(2025年4月以前から時短就業をしている場合)

2025年4月1日から育児時短就業を開始したものとみなして、上記受給資格・資格要件や賃金水準を確認し、要件を満たす場合は、2025年4月1日以降の各月を支給対象月として支給します。

まとめ

2025年4月と10月に改正育児・介護休業法が施行され、「仕事と子育ての両立」がしやすい職場環境が一層求めらるようになります。今回創設された雇用保険「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」は、その後押しとなる制度です。

この制度を活用することで育児休業等や育児時短勤務により減ってしまう収入を補うことができ、労働者が求めるワークライフバランスに応じた働き方を選択しやすくなります。本制度を活用し、働きやすい職場を構築しましょう。