雑居ビル火災の危険性

公開日:2025年6月11日

事故防止

■ 雑居ビル火災は、異なる業種が一つの建物に集まっていることから特有のリスクがあり、管理が分散し、老朽化した設備や避難経路の管理不備によっては火災時の被害が増大する可能性があります。

■ 過去の火災事例から、煙の早期拡散や避難経路の不足が被害を拡大させたことが明らかとなっており、防火戸の維持管理や補助金制度を活用した改修工事を通じて安全性向上を図ることが求められます。また、防火管理の強化やテナント間の情報共有も重要となります。

雑居ビル火災の特徴と影響

(1) 雑居ビルの特徴

①さまざまな用途の混在

雑居ビルは、飲食店や事務所、物販店舗等、異なる業種が一つの建物に集まっている施設です。このような多様な業態が共存することで、利用者にとって便利な面がありますが、火災が発生した場合には特有のリスクが生じます。

例えば、飲食店では火を使うことが多く、厨房からの出火リスクが高いです。一方、事務所や物販店舗には多くの紙類や商品があり、火災が起きると火が広がりやすくなります。

そのため、火災が発生すると、異なる業種が互いに影響し合い、火の回りが速くなる可能性があり、また、多くの人が一度に避難を試みるため、避難経路が混雑し、混乱が生じることも考えられます。

②さまざまな管理権原の存在による連携の困難性

雑居ビルでは、各テナントが独立して防火管理を行っていることが一般的です。そのため、火災が発生した際に連携して対応することが難しいです。例えば、共用部分の管理において責任が不明確だと、避難経路の確保や防火設備の点検が不十分になることがあります。

また、テナント間で情報を共有できない場合、火災時の迅速な対応が難しくなります。このため、各テナントは自らの安全対策を講じるだけでなく、ビル全体としての防火管理や防災訓練を定期的に行うことが望ましいです。

さらに、ビルのオーナーや管理者とテナント間で防火責任を明確にすることが重要であり、防火管理に関する日常的なコミュニケーションを強化する必要があります。

③都市部への密集

多くの雑居ビルは都市部に集中しており、隣接する建物との距離が非常に近いです。このような密集した環境では、火災が一つのビル内に留まらず、隣の建物へと広がる可能性があります。

特に、外壁にある広告物や開口部を通じて火が広がりやすくなります。また、都市部では交通量が多く、消防隊が現場に到着するまでに時間がかかることもあります。さらに、地下階や屋上階に設備や店舗がある場合、避難や消火活動がさらに複雑になることがあります。

④老朽化した設備と構造

雑居ビルの中には、築年数が経過しているために老朽化した設備や構造を持つものが多いです。古い電気配線やガス管の劣化は、火災の原因となることがあります。そのため、定期的な点検と必要に応じた設備の更新が重要です。

⑤不適切な管理

一部の雑居ビルでは、テナントが避難経路に物を置くことで、火災発生時の迅速な避難を妨げることがあります。また、日常的な管理が行き届いていない場合、消火器や自動火災報知設備等の消防設備の不備が見逃されることがあり、いざというときに機能しない危険性があります。これを防ぐためには、定期的に建物や設備を点検する必要があります。

(2) 雑居ビル火災の被害状況

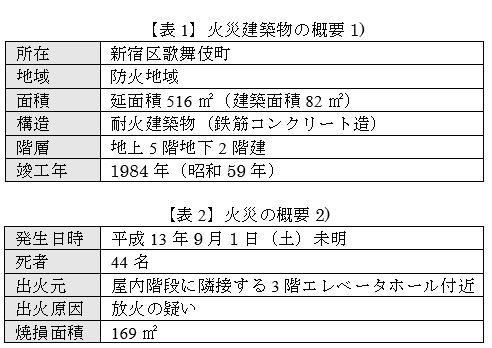

①新宿区歌舞伎町火災(平成13年)の被害概要

高密度の収容人員と複雑な避難動線で避難が困難となり、階段の防火戸の管理不備により大きな被害が生じたことから建築基準法や消防法といった法令基準を見直す大きな契機となりました。(概要は表1・表2参照)

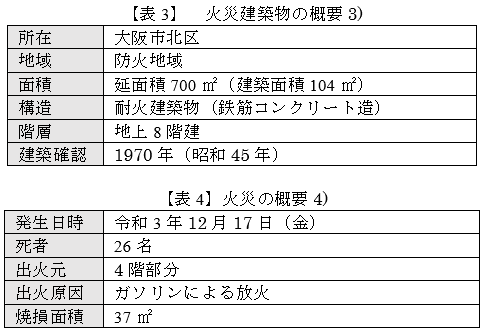

②大阪市北区(令和3年)ビル火災の被害状況

ガソリンでの放火により短時間で建物全体に火災が拡大しました。被害拡大の要因は唯一の避難経路である階段付近から出火し、多くの利用者が逃げ遅れたことと考えられます。(概要は表3・表4参照)

(3) 火災発生時の主なリスク要因

前項のいずれの火災も雑居ビル特有の構造が原因で避難が困難となり被害が拡大したと考えられます。以下にその理由を挙げます。

①煙の早期拡散による視界不良・一酸化炭素中毒

雑居ビルで火災が発生すると、建物が比較的小規模であるため、煙が瞬時に広がり避難経路の視認性が低下します。特に、視界が悪化すると利用者は安全な出口を見つけることが難しくなり、混乱が生じます。また、煙の拡散に伴う一酸化炭素中毒の危険性も生じます。

②2方向避難確保の困難性

雑居ビルの設計によっては、階段やエレベーター等、地上に避難する手段が限られている場合があります。このため、火災発生時において、利用者が安全に避難するための2方向からの避難経路が確保できないことが多く、結果として避難が遅れる可能性があります。

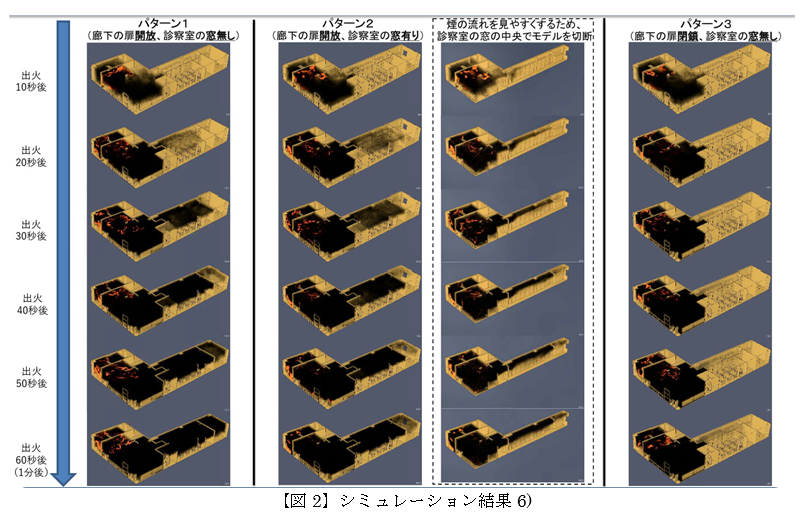

大阪市北区雑居ビル火災を受け、総務省消防庁は防火・避難対策等の検討のため、扉や窓の状況を図1のように設定しシミュレーションを実施しました。図2はシミュレーションの結果です。廊下の扉を開放した想定では、開始1分後には建物全体に黒煙が充満し避難経路が汚染されている状況が確認でき、ごく短時間で利用者の避難に影響があることがわかります。

さらに、ほかの階への煙流出を防ぐため各店舗の階段に通じる扉は本来閉鎖しておく必要がありますが、くさびなどで開放したままにしていることがあり、その場合、火災時に煙が短時間で建物全体に広がってしまう可能性があります。

一方で、廊下の扉を閉鎖した場合には扉の反対側への煙の流出は限定的であり、2方向避難の確保が困難な雑居ビルであっても、扉を閉鎖することで安全な空間を形成できる結果となりました。

火災の原因・対策

先に例に挙げた2事例とも放火(疑い含む)による火災であること、発生した煙が早期に建物全体に充満したことが被害の原因であることから、以下の対策が有効です。

(1) 防火戸の維持管理

防火戸の維持管理を徹底することで、火災時の煙の拡散を防ぎ、避難をスムーズに行える環境を整えることが求められます。

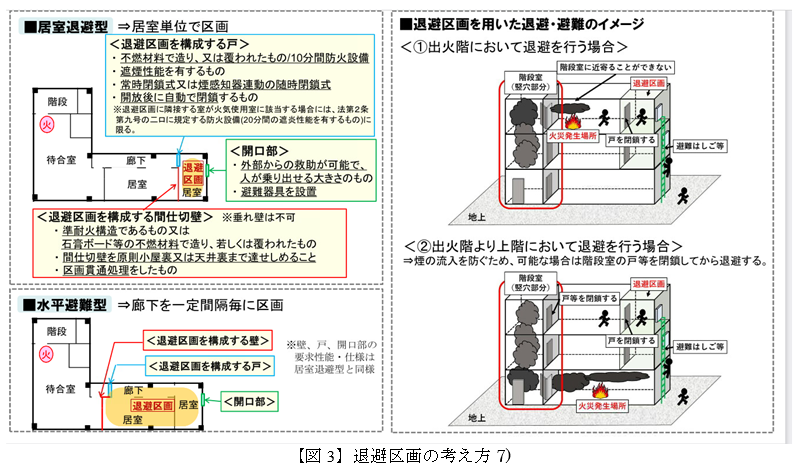

(2) 各種補助金を活用した改修

大阪市北区の火災を受け、国土交通省は令和4年12月に「直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドライン」を策定しました。同ガイドラインでは、2方向避難確保の代わりに不燃材料等で構成される一時的に退避できるスペースの設置に関する改修工事に補助を受けることができることとなりました。(図3参照)

本制度は設立して間もないことから、今後はますます本制度を活用した改修が進み、雑居ビルの安全性が確保されることが望まれます。

雑居ビルに関する法令基準の紹介

ここで小規模な雑居ビルに関する法令基準の一部を紹介します。

(1) 建築基準法に基づく防火区画・階段の設置

①防火区画の形成

防火区画とは、火災の際に火や煙が広がるのを防ぐための区画です。防火戸と呼ばれる鋼製の扉や壁、床で構成されています。

建物の大きさや用途によって、さまざまな種類の防火区画が法令で定められており、特に雑居ビルでは、階段やエレベーターの竪穴区画を設置することが義務付けられています。

②階段の設置

新宿区歌舞伎町での火災を受けて、一定以上の風俗営業がある階には、2系統以上の階段を設置することが義務付けられています。なお、大阪市北区で発生したビル火災の建物は、改正法令が施行される前に建てられていたため、法令の適用を受けない既存不適格建築物であり、階段が1系統しか設置されていませんでした。

(2) 消防法に基づく消防設備・避難経路の設置

①雑居ビルに設置が義務付けられる消防設備

建物の用途や規模によって、さまざまな消防設備の設置が義務付けられています。雑居ビルでは、主に消火器、自動火災報知設備、誘導灯の設置が必要です。新宿区歌舞伎町の火災を契機に、小規模な建物でも階段が1系統のみの場合は自動火災報知設備の設置や建物の点検制度を義務付けるなど規制が強化されました。

②避難経路の維持管理

階段や避難口に、避難の妨げになる物を置くことは禁止されています。これは雑居ビルに限らず、住宅を除くすべての建物に適用される共通ルールです。

まとめ

雑居ビル火災は、その特有の構造や利用形態から避難が難しく、かつ、火が早く広がるリスクがあります。さまざまな業種が同じビルに入っている雑居ビルでは、火災が起きたときに異なる業種の特性が影響し合い、迅速な避難が難しくなることが多いです。また、管理が分散していたり、古くなった設備があることでリスクがさらに高まります。

過去の火災の事例からも、避難経路の確保や煙の早い拡散が大きな課題であることがわかっており、特に、避難経路が一つしかない場合や、煙がすぐに広がる環境では、利用者の安全が脅かされる可能性が高くなります。これに対処するためには、防火戸の維持管理や改修工事を進めることが非常に効果的です。

さらに、テナント間での情報共有や防火管理に関するコミュニケーション、合同での防災訓練を行うことが重要です。これらの対策を通じて、雑居ビルにおける火災リスクを減らし、利用者の安全を守るための取組が今後ますます必要です。

MS&ADインターリスク総研株式会社発行の災害リスク情報2025年3月(101号)を基に作成したものです。