飲酒運転根絶の取組と企業経営

公開日:2024年12月27日

その他

事故防止

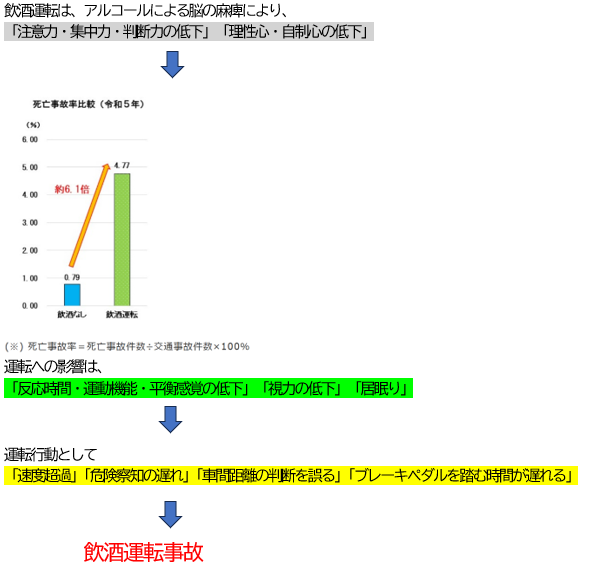

飲酒運転に対する罰則化や行政処分の強化、飲酒運転根絶への社会的な盛り上がりなどにより、飲酒運転事故件数は、減少を続けてきました。しかし、再び飲酒運転の事故は増加傾向にあり、悪質かつ危険な法令違反である飲酒運転が後を絶ちません。警察庁を初め、関係省庁が全力で取り組んでいますが、重大事故に繋がるケースの背景には、アルコール依存症による事故があります。

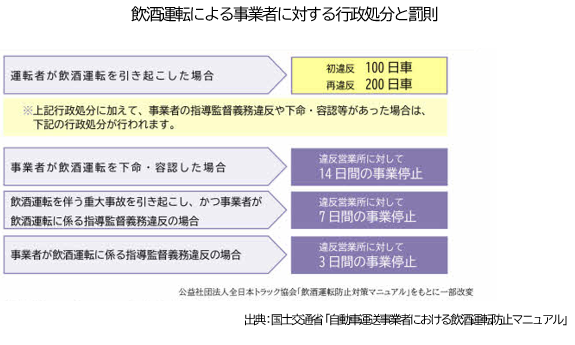

国土交通省では2024年6月、自動車運送事業者向けに、アルコール依存症に着目した「自動車運送事業者における飲酒運転防止マニュアル」を発刊し、さらに2025年1月施行を予定していた事業者への行政処分の強化を、2024年10月に前倒しして施行し、更なる対策の強化を図っています。

その一方で、アルコール依存症ではないけれども、アルコールが残っている残酒状態での事故も多発しています。本稿では身体への影響等を鑑み、上手なアルコールとの付き合い方についても解説します。

飲酒運転事故の傾向と対策

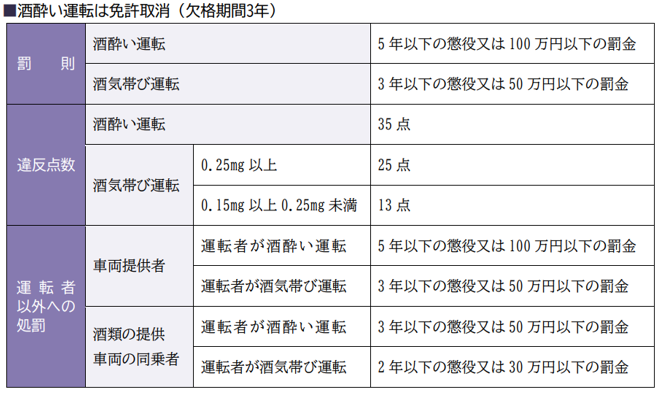

2007年に飲酒運転による罰則が下記のように強化されましたが、悪質な飲酒運転が後を絶ちません。

警察庁の調査では、発生時間は、22時から6時までで約6割を占め、 年齢層別の免許保有者10万人当たりの死亡事故件数は、30歳未満の年代で最も多いとされています。これには若年層の飲酒運転への罪悪感や運転モラルの欠如が影響していると思われ、飲酒運転防止のためには若年層に対する啓発や教育が不可欠になります。

自動車運送事業者における飲酒運転防止対策について

行政処分と罰則

前述のように、一般運転者の場合の飲酒運転は若年層に多いのですが、職業ドライバーの場合は、年齢層の幅が広く、飲酒運転の背景には、アルコール依存症を初め、職場・家庭環境に問題があり飲酒におよぶケースが多く、その原因は複合的です。したがって昨今は、個人の問題として捉えるのではなく、企業や業界団体、さらには監督省庁等、社会全体の問題として、その対策が求められています。

道路交通法第75条において、自動車の使用者(事業者等)や自動車の運行の管理を行うもの(運行管理者)は、飲酒運転や過労運転、過積載運転等を下命・容認してはならないと定められています。これに反した場合は、下命・容認した事業者等や運行管理者等が行政処分や罰則を受けることになります。

下記の通り、国土交通省は飲酒運転事故を起こした運転者や、自動車運送事業者(以下:事業者)に、行政処分と罰則を設けています。事業者(企業)がもたらす飲酒運転は、社会的信用の失墜に留まらず、事業存続への影響等、経営破綻にも繋がりかねません。国土交通省では、「最近の交通事故発生状況」を業態別に示すとともに、過去の飲酒運転による重大な交通事故事例を紹介し、飲酒運転事故防止に向けての対策を強化しています。

特に、10月1日に前倒しとなり施行されている行政処分は、運転者への教育の不徹底(指導監督義務違反)、酒気帯びの有無を確かめる点呼の未実施(点呼の実施違反)が対象となっていて、事業者への指導強化がポイントです。

職業ドライバーがもたらす飲酒運転のケース

飲酒運転で事故を起こしたケースを見ると、「トラックやバスにアルコールを積み込んで、飲みながら運転している」、「コンビニで弁当を買うときに一緒にビールや焼酎を購入し、運転席で飲む」、「パーキングエリアにて食事と一緒に酎ハイを飲み、その直後に運転する」等、かなり悪質なケースが散見されます。

このような運転者の場合はアルコール依存症のケースが多く、個人の意識やモラルに訴えるだけの教育では解決できないため、早急に医療的支援を受けなければなりません。

その一方、アルコール依存症ではないけれども、「残酒」への知識や認識不足、「これぐらいなら大丈夫だろう」という安易な認識が、飲酒や残酒運転での事故を引き起こすケースも多発しています。

飲酒運転ゼロにむけた課題と対策

事業者における飲酒運転防止に必要な重点施策としては、以下が挙げられます。

1.点呼時の対応

事業者には乗務前後の対面点呼はもとより、電話そのほかで行う点呼においても、アルコール検知器を用いた点呼が義務づけられています。しかし、2023年におけるトラック運転者の飲酒運転事故35件のうち、15件が運行管理者の不在等による理由で、点呼未実施であったことが明らかになっており、点呼時における酒気帯び有無の確認徹底が求められています。(※)

2.アルコールチェックとインターロック

点呼時におけるアルコールチェックの義務化により、もはや「飲酒運転は起こるはずもない」というのが常識的な捉え方です。しかしながら、依然として悪質な飲酒運転が発生しているのは、電話点呼時の虚偽の申請、アルコールチェックの結果がNGであっても無断出庫するなど、故意にアルコールチェックをすり抜けていることが考えられるため、運用面での課題は山積みにされていると言わざるを得ません。

アルコールチェック機能が車に搭載されているインターロックは、アルコール反応があるとエンジンがかからない仕組みになっています。当然ながら全車両に装備されていれば、飲酒運転は起こり得ないわけですが、導入コスト等の関係もあり、インターロックが飲酒運転防止の決め手となるのは、まだまだ先だと思われます。

【関連記事】

アルコールチェックの義務化や飲酒運転防止規定の定め方等について解説しています。

3.運転者との関わり方

運転者は運転席にて一人で過ごす時間が長いため、他者と接する時間が短く、コミュニケーション不足になりやすい傾向にあります。一方、管理者にとっても運転者の日頃の様子や性格を把握することが難しく、指導が十分に行えない、また、注意したのに無視される等、運転者との接し方に苦慮している場合が少なくありません。しかし、アルコール依存が疑われる運転者に対しては、注意深く行動を見守り、声掛けなどを頻繁に行う必要があります。

4.指導・教育と社内モラル

「飲酒運転は厳禁」と銘打っていても、その指導が形骸化している事業者は案外多いようです。また、飲酒運転事故が起きてから、やっと「指導・教育」が始まる事業者が少なくありません。「安全風土」を醸成させるのは簡単ではなく、しかも時間を要しますが、管理者を初め社員が一丸となり、飲酒運転防止に向けて本気で取り組むことで、企業の安全風土は培われていくものだと考えます。

アルコール依存症について

専門医での受診

前述の通り、アルコール依存症による事故は、社会的にも影響をおよぼす悲惨な大事故が多く、本人の意識だけでは解決することができません。アルコール依存症を「疾患の一つ」と捉え、一刻も早く専門医の受診を勧めなければなりません。

1.アルコール依存症とは

アルコール依存症は、習慣的なアルコール摂取で、徐々にアルコール量が増え、「お酒が欲しくてたまらない」、「飲みたくてもう我慢できない」と、時間や場所を構わず、生活そのものがアルコール中心になるのが特徴です。

アルコール依存症の方に多い特徴は以下のとおりです。

・気分を晴らすために飲む

・不安や緊張を解消するために飲む

・寝酒の習慣がある 等

精神的な問題をお酒で紛らわそうとする人が多く、毎日3合以上の飲酒は依存症に陥りやすいと言われています。

2.アルコール依存症の症状

依存症が重症になると、アルコールが入っていないと、発汗、手の震え、イライラする、幻覚が現れるなどの「離脱症状」が現れます。そのため、アルコール量がさらに増え、アルコールがないと生活ができなくなるという負のスパイラルに陥ることになります。

3.関わり方の注意点

職場での対応としては、

・健診結果でお酒の影響を受ける検査項目(肝機能その他)に所見がないか

・過去にお酒で記憶をなくす、または失敗したことがないか

・遅刻が増えていないか

・仕事への注意力が散漫になっていないか 等

を注意深く見守り、アルコールには少量でも触れさせないようにすることが肝心です。

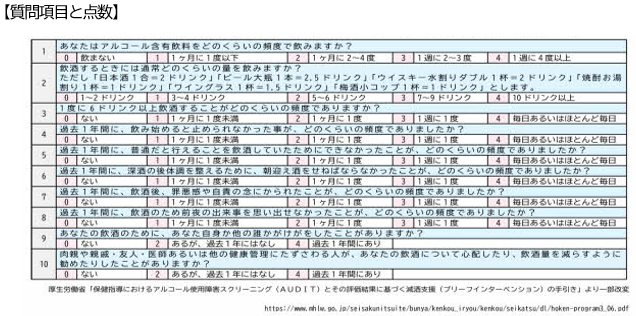

4.AUDITを用いたアルコール依存症のスクリーニング検査の活用

アルコール依存症の早期発見ツールとして、下記のようなスクリーニング検査があります。本人の気づきや、家族が本人の飲酒問題の程度を知るために使用されます。

酒気帯びと残酒について

飲酒と残酒の違い

前述の、2023年におけるトラック運転者15件の飲酒運転事故のケースでは、明らかに飲酒運転と考えられる悪質なケースと、少数ながらアルコールが残っているという意識がなく、酒気帯び運転をしているという両方のケースが見受けられます。「トラック事業者はアルコールチェックの点呼を実施しているのだから、酒気帯びなどあり得ない」という、常識的な指摘はもっともですが、長距離運転者は宿泊や単独行動が多いため、管理面において難しい局面があります。残酒への対策は、根本的に飲酒運転とは異なる形で、意識改革や教育が不可欠になります。

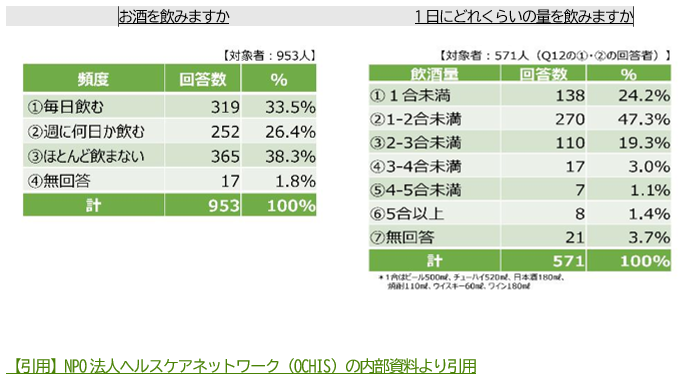

それでは、トラック運転者の飲酒習慣の現状はどうでしょうか。運輸ヘルスケアナビシステム🄬(※)におけるフォローアップ事業の一環として実施している生活習慣アンケートでは、お酒を「毎日飲む」「週に何日か飲む」というトラック運転者は5人に3人、1日あたりに飲む量は、2合以上が4人に1人という結果になっており、うっかり残酒のリスクが見え隠れしています。

※運輸ヘルスケアナビシステム🄬とは

全日本トラック協会がトラック運送事業者における健康起因事故防止対策を推進するため、定期健康診断のフォローアップを目的に構築したシステムです。https://navi.ochis-net.jp/

トラック運転者の事故の一例では、前日に自宅で(おそらく夕食時)お酒を飲み、翌朝6時40分の事故で酒気帯び運転が発覚しています。このケースでは、お酒の量が少なければ、もしくはもっと早い時間に飲み終えていれば、アルコールは完全に抜けていた可能性があります。

つまり、運転開始時間から逆算して、飲み終える時間と量が計算できれば、多くの酒気帯び運転は回避できると考えられます。つまり、「飲んだら乗るな」はもう常識で、「どれだけのお酒を運転の何時間前に飲み終えるか」という踏み込んだ「残酒」への取組が不可欠になります。

中国地方にある大手の医療機器メーカ―では、営業マンが四国から山陰地方の医療機関を宿泊しながら車で回るため、筆者により「酒気帯び運転防止に向けたアルコール研修」を開催したことがありました。聞くところによると、医師の接待等も多く、翌朝からの酒気帯び運転が気になるとのことでした。研修受講者からは、「今後は、早い時間に飲み終えるか、お酒の量をコントロールしながらお付き合いをします」との声が聞かれました。

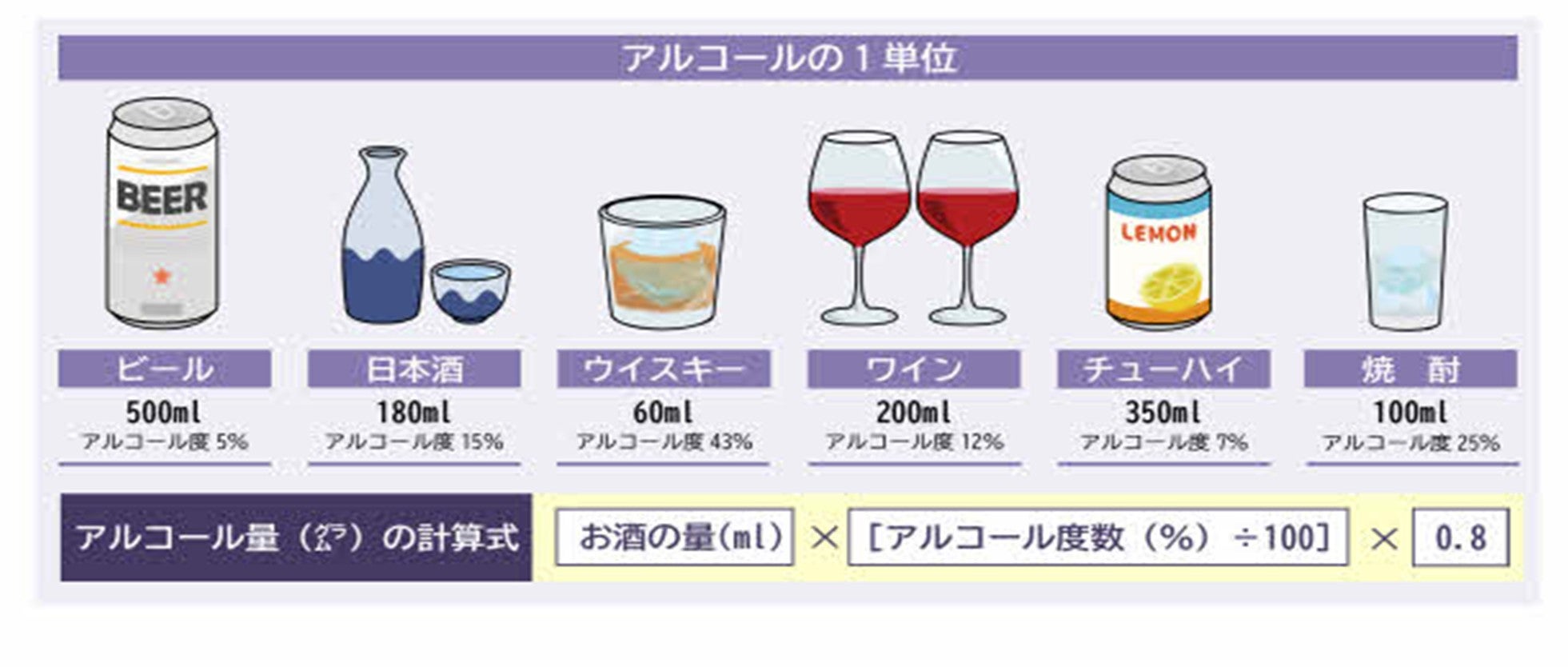

アルコールの1単位とは?

お酒の種類によりアルコール度数が異なりますので、下記の計算式でアルコールの1単位を計算し、

何をどれだけ飲むと、いつアルコールが抜けるのかを計算します。

アルコール分解の目安と注意

アルコール分解に要する時間には、個人差があります。体重・体格により個人差があるほか、若い人や健康な人ほど分解は早く、一般的に男性は飲み終えてから4時間、女性は5時間ほど分解に時間を要し、その間は身体への影響を受けやすいと言われています。また、睡眠中は、起きているときに比べ、約2倍の分解時間を要しますので、「一晩寝たから大丈夫」という考え方は、かえって危険です。

またアルコールの3単位は、飲酒運転のみならず、身体への影響を及ぼすボーダーラインと言われています。

※参考

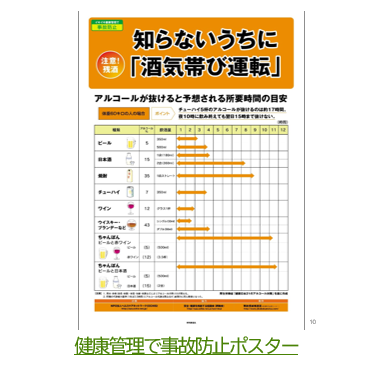

ヘルスケアネットワーク(OCHIS)では、2010年の正午(12時)に発生したバスドライバーの残酒運転による死亡事故をきっかけに、「酒気帯び運転」による注意喚起のポスターを作製しました。このポスターは読売新聞でも紹介され、多くの企業の残酒対策の一翼を担っています。

https://www.ochis-net.jp/tool

特定非営利法人(ASK)ではアプリ上で、分解時間の目安電卓という簡単な計算式を紹介していますので、参考にしてください。

https://www.ask.or.jp/alcohol-unit_calculator/

身体への影響とアルコールとの付き合い方

身体への影響

一昔前の話にはなりますが、定期健康診断の結果、従業員の肝機能障害が極端に多かった事業者があり、管理者にその理由を問いただしたところ、会社の冷蔵庫に缶ビールが置いてあることが分かりました。会社は「お疲れさま」の気持ちで提供していたとのことですが、従業員が病気や酒気帯び運転になるとまさしく本末転倒と言わざるを得ません。そこで、ビールの提供を中止してもらったところ、翌年には多くの方の肝機能障害が改善していました。

過度な飲酒による身体への影響は、肝障害、糖尿病、心疾患、高血圧、胃腸障害、がん、うつ、認知症等があり、個人差が大きいのですが、その中でも最近注目されているのが、認知症との関係です。以下のグラフは高齢男性者を対象とした調査であり、大量飲酒による認知症リスクが高まっていることが分かります。ただ、「飲まない」よりも「1~6本」の少量の方がリスクが低くなっているのは、「適酒量の効果?」なのかどうか、興味深いところです。

健康診断の種類や対象者、実施にあたっての注意点等について解説しています。

上手な飲み方と飲みすぎない工夫

お酒は、適量を守ることが何より重要です。身体への影響を気にして、「今日は自粛しよう」と思っても、酒好きの人は少しお酒が入るとコントロールがきかなくなり、つい飲みすぎてしまう傾向があります。そして、絶対に避けるべきことは寝酒です。不規則勤務や入眠困難等を理由に、寝酒をする人がいますが、寝酒は睡眠の質を低下させるとともに、徐々に量が増えてきて、アルコール依存症に陥りやすくなります。

飲みすぎないために、飲み会等では、「焼酎等の薄めるお酒はやめ、飲んだ量が分かるお酒にする」、「よく飲む人のそばに座らない」、「水と一緒に飲むようにする」、家では「ノンアルコールに切り替える」、「買いだめしない」「食事から始める」等、いろいろな工夫が考えられます。

まとめ

アルコール依存症による悲惨な交通事故を撲滅するため、、社会が一丸となり取組の強化を行っています。対策強化の必要性については言及するまでもありませんが、特定の人だけでなく、多くの人が自身の自覚なく陥りやすい、残酒(うっかり酒気帯び運転)にも、もっと注視すべきではないでしょうか。なぜなら、残酒は個人の意識を変えるだけで、その効果が大いに期待できるからです。

最後に、「百薬の長」ともいわれるお酒は、リラックスができ、人とのコミュニケーションを高めるなどの効果があり、上手に付き合うことで、お酒の効用を十分に味わうことができます。適量を守りながら、お酒に呑み込まれず、お酒と上手に付き合うことが求められています。

公益財団法人全日本トラック協会「トラック運送事業者のための健康起因事故防止マニュアル」

NPO法人ヘルスケアネットワーク(OCHIS) 副理事長 作本 貞子

国土交通省健康起因事故対策協議会委員

健康起因事故防止ワーキンググループ委員

「安全と健康を推進する協議会」(両輪会)代表

【プロフィール】

2003年、居眠り運転と関連性の深い睡眠時無呼吸症候群(SAS)対策事業を日本でいち早く立ち上げ、全日本トラック協会や日本バス協会のSAS検査の指定機関等として突出した実績を持つ。

2017年、運輸業界向けに定期健康診断結果をフォローアップする運輸ヘルスケアナビシステム🄬を構築し、全日本トラック協会の受託事業として全国展開している。

安全と健康をテーマとして、全国的にセミナー講演や執筆活動を行っている。

●著書

「睡眠時無呼吸症候群(SAS)ガイドブック」

「睡眠時無呼吸症候群(SAS)早わかりガイド」

「睡眠ガイドブック」

「運輸業界のためのSAS対策Q&A50」 他

●執筆

全日本トラック協会「健康起因事故防止マニュアル(改訂版とも)」

「新型コロナウイルス感染予防対策マニュアル」

自動車事故対策機構(NASVA)「運行管理者一般講習用テキスト29年版」

国土交通省発出「SAS対策マニュアル改訂版」2015年8月の執筆に関わる。