貨物自動車(トラック)の荷役作業における労働災害防止措置の強化について

公開日:2024年3月25日

人事労務・働き方改革

事故防止

荷役作業時における労働災害では、トラックからの墜落・転落が7割を占めており、墜落・転落災害防止の対策の強化のため、2023年3月に労働安全衛生規則(以下、安衛則)が改正されました。

上記の主な内容は、「昇降設備の設置と保護帽の着用義務の範囲拡大」と「テールゲートリフターによる荷役作業についての特別教育義務化」です。

この記事では改正の内容や運送事業者として対応すべきポイントを解説します。

労働安全衛生規則等改正の背景

2023年の陸上貨物運送業における死傷者数は16,580名であり、うち死亡者数が90名でした。労働災害の事故の型で見ると、死傷災害のうち最も多いのが墜落・転落災害であり、特に荷役作業時における労働災害では、約7割が貨物自動車(トラック)からの墜落・転落災害でした。こうした墜落・転落災害を防止するため、安衛則では最大積載量5トン以上の貨物自動車(トラック)を対象に、昇降設備の設置(安衛則第151条の67)や保護帽の着用(安衛則第151条の74)が義務付けられていました。

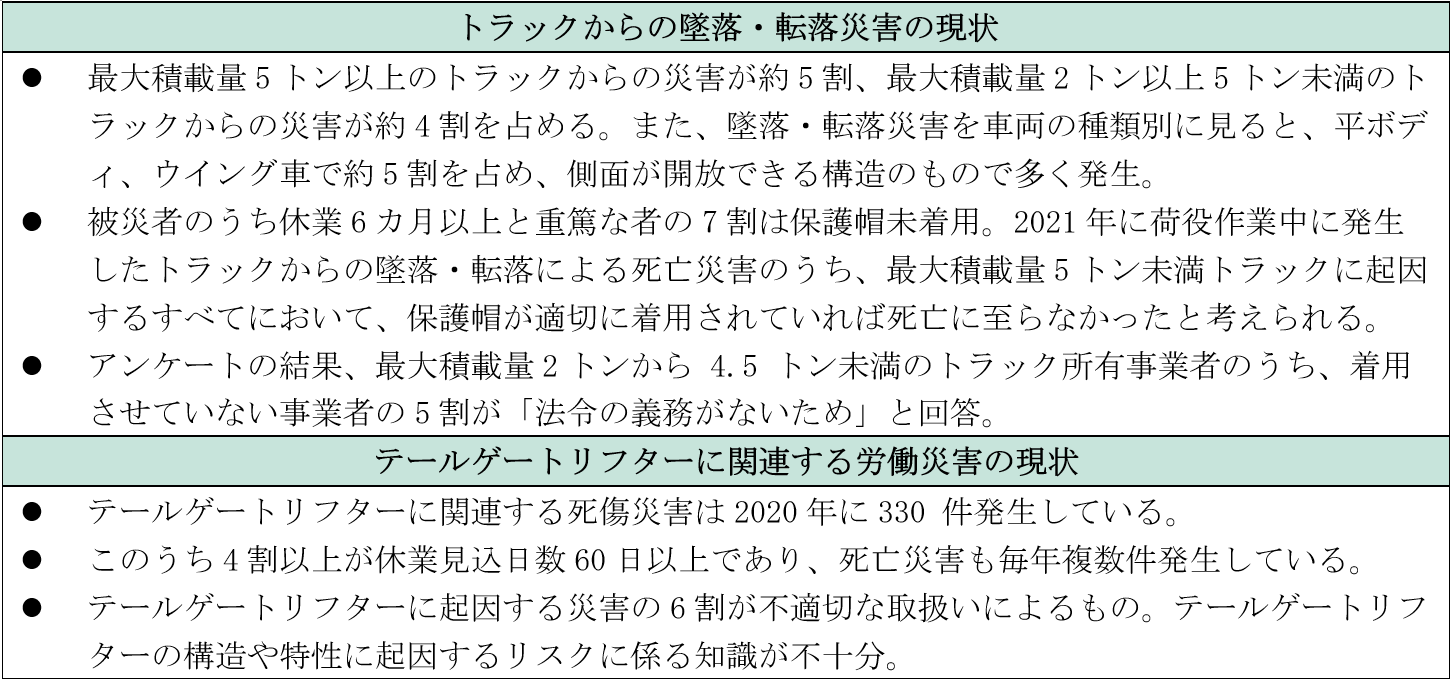

しかし、トラックから墜落・転落災害の現状およびテールゲートリフターの労働災害の現状を踏まえ(表1)、さらなる荷役作業時の墜落・転落防止対策を図ることを目的として、安衛則の一部が改正され、貨物自動車(トラック)の荷役作業における労働災害防止措置の強化については、2023年10月1日(テールゲートリフターによる荷役作業の特別教育義務化は2024年2月1日)に施行されました。

(厚生労働省:「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案等の概要(陸上貨物運送事業関係)第152回安全衛生分科会資料」を基に作成)

昇降設備の設置が義務付けられる貨物自動車の範囲の拡大 (2023年10月1日施行)

上記安衛則の改正に伴う昇降設備の設置については以下のとおりです。

(1) 義務付けられる貨物自動車(トラック)の範囲

前述のとおり、これまでは最大積載量が「5トン以上」の貨物自動車(トラック)が昇降設備の設置義務の対象でしたが、本改正により最大積載量が「2トン以上」の貨物自動車で荷を積み卸す作業を行うときにおいても昇降設備を設置することが義務化されることになりました。なお、昇降設備の設置場所として、「床面と荷台との間の昇降」だけでなく、「床面と荷の上との間の昇降」にも必要となっています。

(2) 昇降設備とその要件について

昇降設備は、貨物自動車(トラック)に取り付けられた昇降ステップだけでなく、荷役作業場所に備え付けられ、作業の際に持ち運んで使えるものも含むとされています。なお、テールゲートリフターを中間位置で停止させてステップとして使用する場合は、そのテールゲートリフターが「昇降設備」となります。

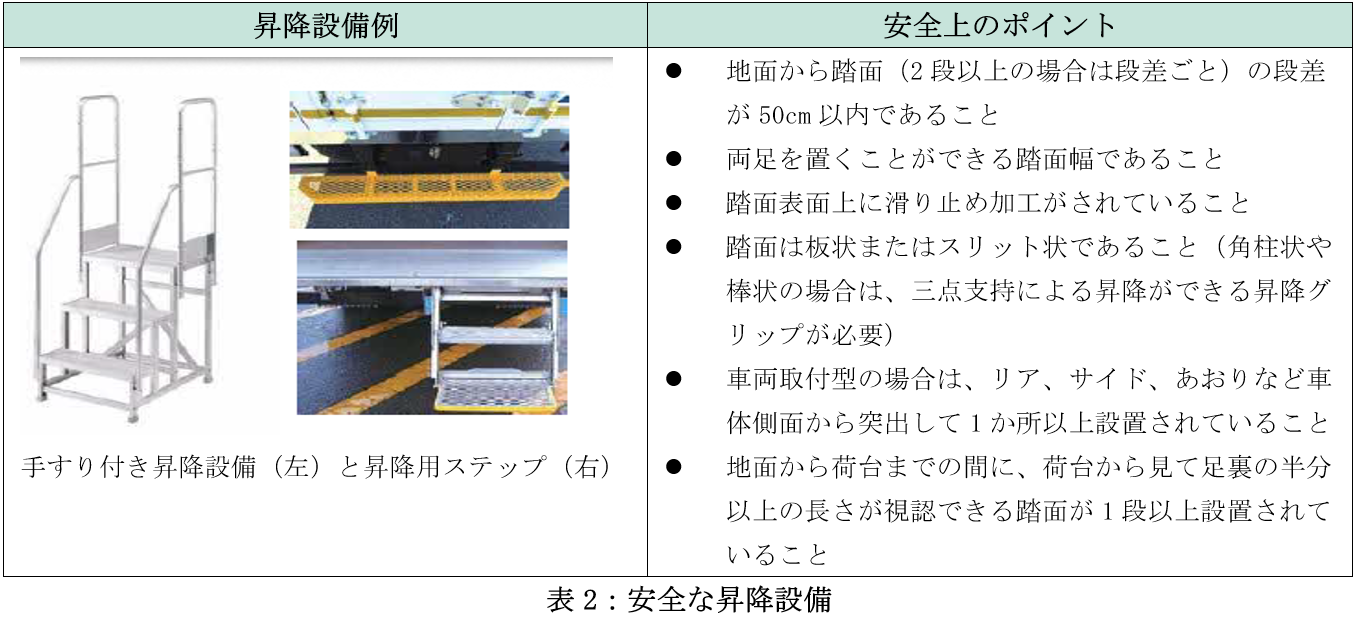

貨物自動車に設置されている昇降用ステップを使用する場合は、安全に昇降するため、三点支持(両手、両足の四点のうち三点で身体を支えること)ができるよう、昇降グリップをつけていることが望ましいとされています。また、昇降設備の構造は、手すりのあるものや、踏板に一定の奥行きがあるものが望まれます。厚生労働省の資料によりますと、安全な昇降設備として、以下のポイントが示されています(表2)。

(厚生労働省「貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る労働安全衛生規則等の一部改正のポイント」を基に作成)

保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大 (2023年10月1日施行)

上記安衛則の改正に伴う保護帽の着用義務については以下のとおりです。

(1)義務付けられる保護帽の着用の範囲

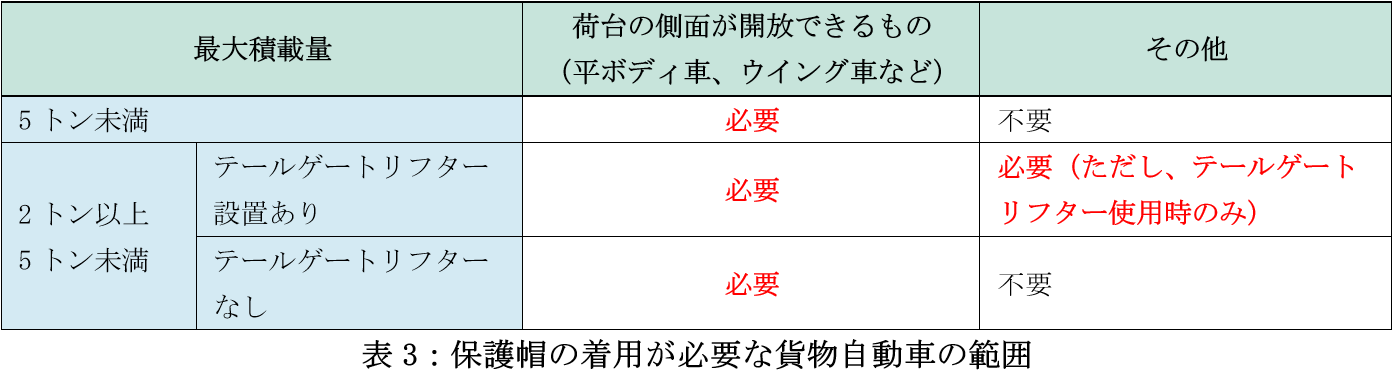

次のいずれかに該当する貨物自動車(トラック)で荷を積み卸す作業を行うときは、保護帽の着用が義務となります。また、保護帽は、型式検定(国家検定)に合格した「墜落時保護用」の製品を使用しなければなりません。

・ 最大積載量5トン以上

・ 最大積載量2トン以上5トン未満で、荷台の側面が開放できるもの(あおりのない荷台のあるもの、平ボディ車、ウイング車等)

・ 最大積載量2トン以上5トン未満で、テールゲートリフターが設置されているもの(テールゲートリフターで荷の積卸しを行うときに限る。)

ただし、テールゲートリフターが設置されている貨物自動車で荷役作業を行う場合で、以下の場合は保護帽の着用義務は適用されません。

・ テールゲートリフターを使わずに荷を積み卸す作業を行う場合

・ テールゲートリフターを中間位置で停止させ、労働者が単にステップとして使用する場合で、荷を積み卸す作業を行わないとき

上記を整理すると、以下のとおりとなります(表3)。

(厚生労働省「貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る労働安全衛生規則等の一部改正のポイント」を基に作成)

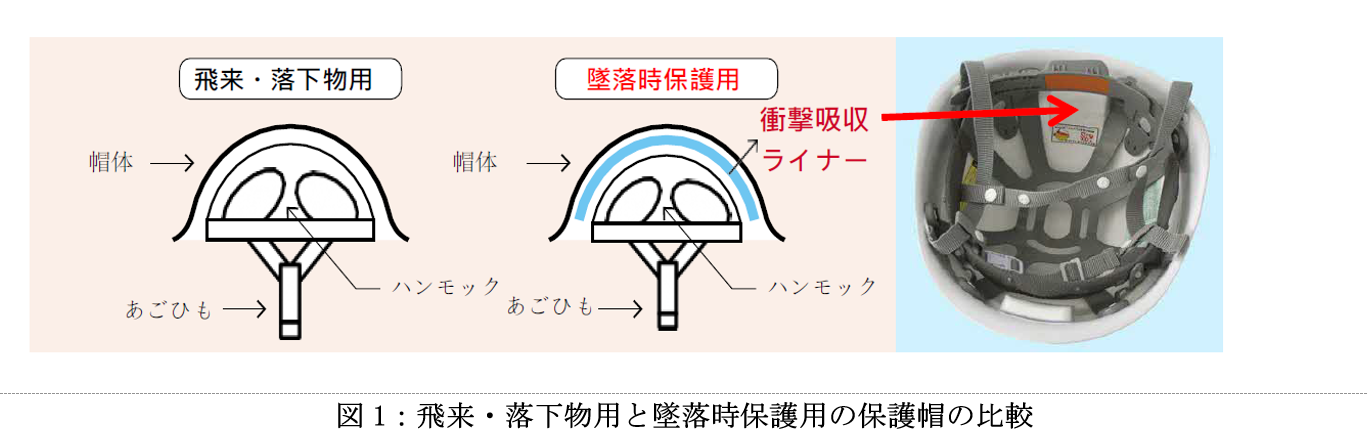

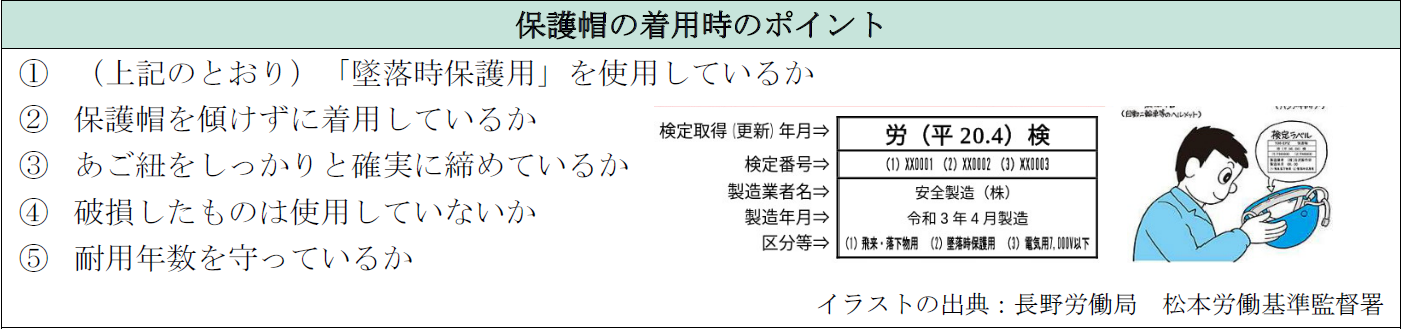

(2)保護帽とその要件について

荷役作業では、型式検定(国家検定)に合格した、帽体内部に衝撃吸収ライナーと呼ばれる衝撃吸収材を備えた、「墜落時保護用」の製品を使用することが必要です。検定合格品には、検定合格標章が貼り付けられており、「墜落時保護用」の記載があることを確認し、適切な製品を選択しなければなりません(図1)。

(厚生労働省「貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る労働安全衛生規則等の一部改正のポイント」を基に作成)

また、保護帽の着用時には、以下のポイントが重要です。作業者が適切に保護帽を着用しているかを正しく指導することが重要です。

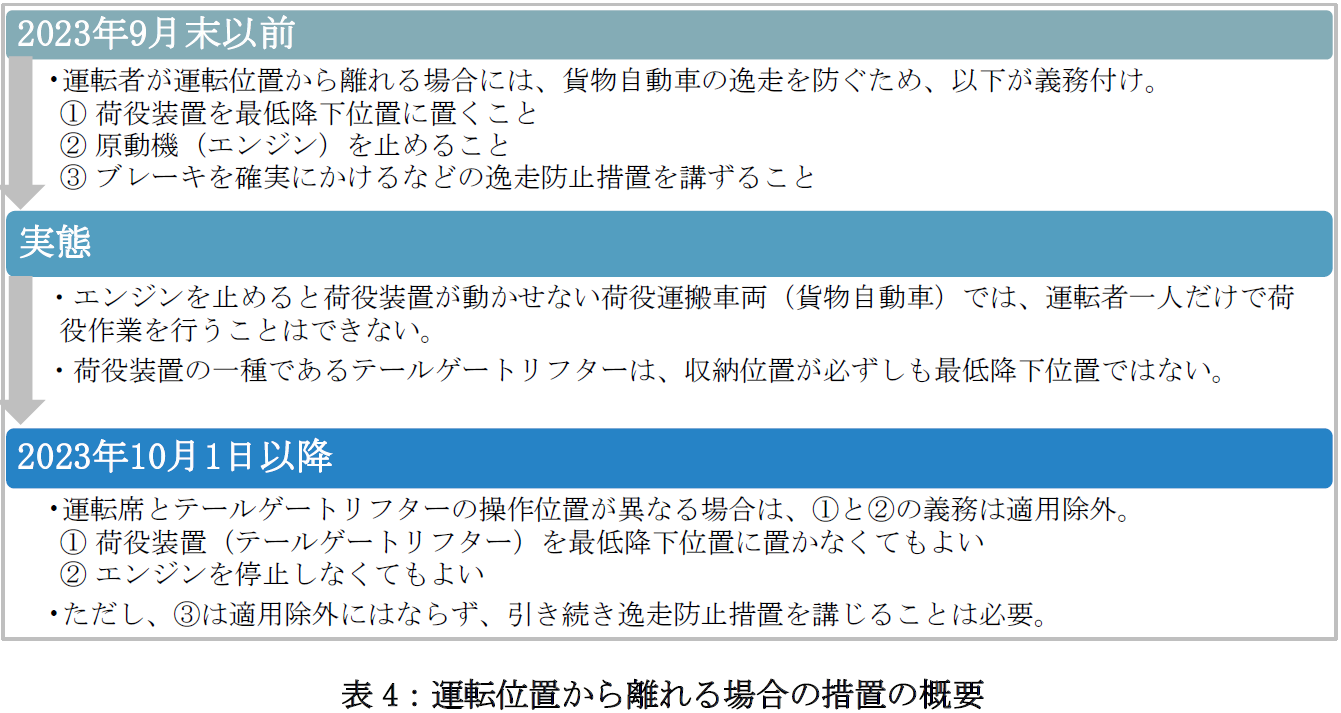

運転位置から離れる場合の措置(2023年10月1日施行)

安衛則第151条の11で規定されている「運転位置から離れる場合の措置」については、実態に合わせて、一部規程の内容が緩和されました。具体的には、【運転席とテールゲートリフターの操作位置が異なる場合】において、運転者が運転位置を離れる場合に義務付けられている①原動機(エンジン)の停止と、②荷役装置を最低降下位置に置くことが適用除外となりました。ただし、③ブレーキを確実にかけるなどの逸走防止措置を講ずることはこれまでどおり必要となっています。なお、貨物自動車の逸走防止措置としては、ブレーキを確実にかけることのほか、輪止めなどの方法があります。

つまり、エンジンがかかった状態でテールゲートリフターを使用して荷役作業を行う場合は、ブレーキを確実にかけるなどの逸走防止措置を確実に講じる必要があります(表4)。

(厚生労働省「貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る労働安全衛生規則等の一部改正のポイント」を基に作成)

テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育の義務化(2024年2月1日施行)

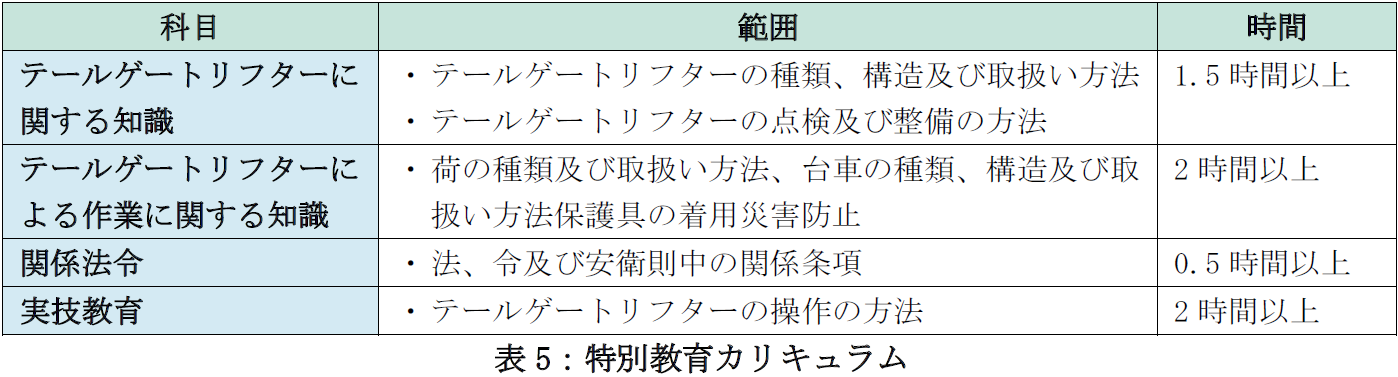

荷を積み卸す作業における「テールゲートリフターの操作」の業務を行う労働者に対し、特別教育の受講が義務付けられました。特別教育とは、労働安全衛生法第59条第3項に基づき、「厚生労働省令で定める危険又は有害な業務」に労働者をつかせるときに行わなければならない教育です。よって、2024年2月1日以降は、特別教育を受けた者でなければテールゲートリフターによる荷役作業を行えなくなるため、現在テールゲートリフターによる作業を行っている人も含め、必ず法令のカリキュラムに沿った特別教育を受講しなければなりません(表5)。

なお、特別教育の受講対象者となる業務は、「テールゲートリフターの稼働スイッチの操作」「 テールゲートリフターに備え付けられた荷のキャスターストッパー等の操作、昇降板の展開や格納の操作等、テールゲートリフターを使用する業務」も含まれます。また、テールゲートリフターによる荷役作業を安全に行うため、荷を積み込んだロールボックスパレット等をテールゲートリフターの昇降板に乗せ、または卸す作業を行う人も、できるだけ特別教育を受講するのが望ましいとされています。また、特別教育の科目の全部または一部について十分な知識と技能を有していると認められる労働者(①荷役ガイドラインに基づく荷役作業従事者教育受講者(教育内容にテールゲートリフターを含むもの)、②陸災防が2022年度に実施した「ロールボックスパレット及びテールゲートリフター等による荷役作業安全講習会」受講者、③2024年2月1日時点において荷を積み卸す作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務に、6カ月以上従事した経験を有する者)は、当該科目の特別教育の一部を省略することができるとされています。

(厚生労働省「貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る労働安全衛生規則等の一部改正のポイント」を基に作成)

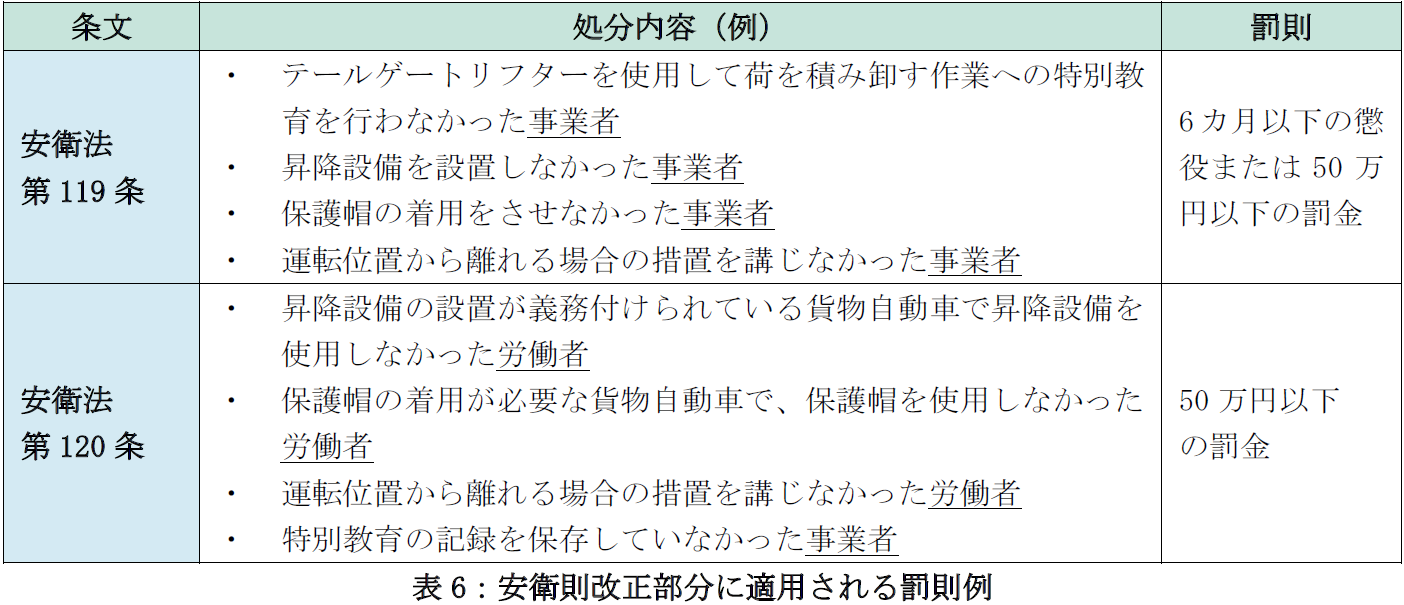

罰則等

労働安全衛生法では、事業者等にその実施義務等を確実に履行させるために多くの条文に罰則がついています。この度の安衛則改正部分に適用される罰則の条文として、安衛法第119条、120条が該当し、事業者だけでなく労働者にも適用されるため注意が必要です(表6)。

(厚生労働省「貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る労働安全衛生規則等の一部改正のポイント」を基に作成)

企業現場への影響

最後に、本安衛則改正による企業現場への影響について述べます。

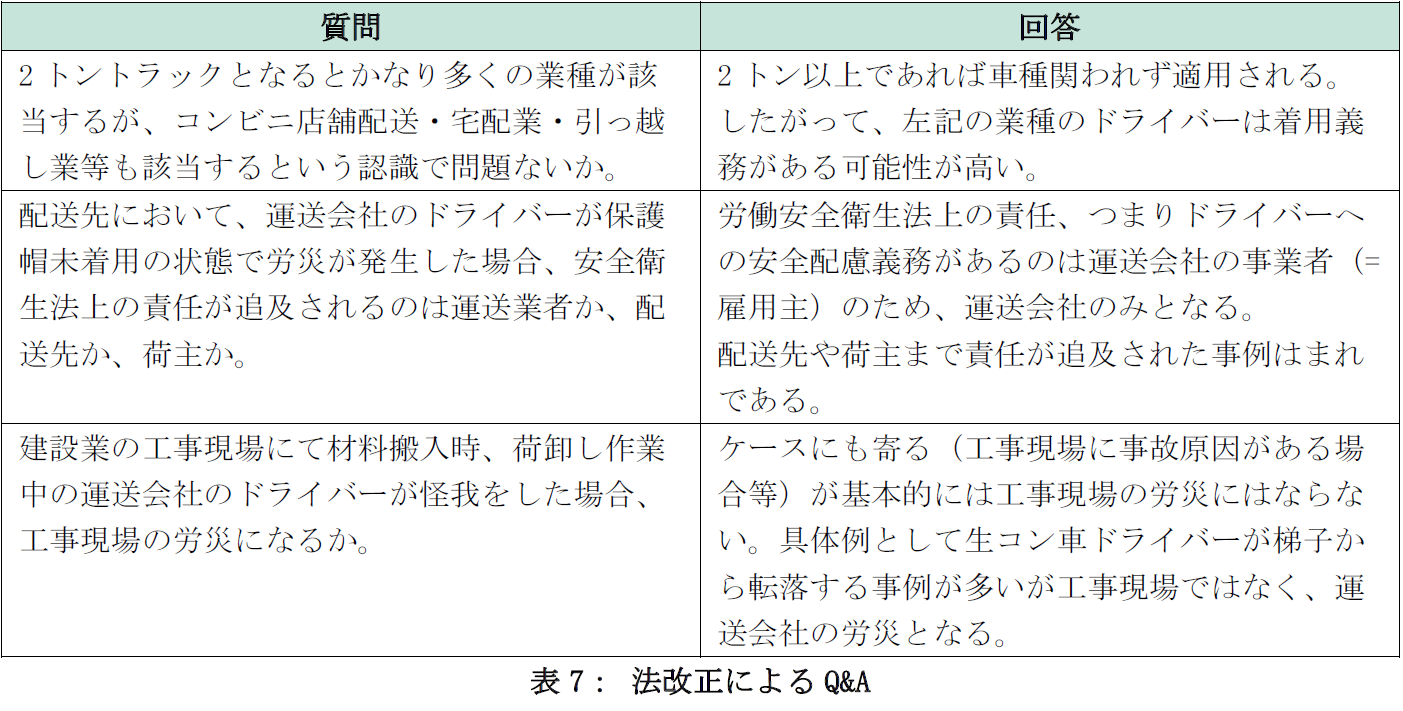

労働基準監督署にヒアリングしましたところ、以下のとおりでした。あくまで一般論ですが、Q&A形式でまとめているので参考にしてください(表7)。

また、2024年1月中旬に配送先(倉庫業)の担当者にヒアリングとしましたところ、以下のような回答をきただきました。積み荷の荷台スペースが限られるため、踏み台を持参し忘れるドライバーは多いのが実態であり、配送先(倉庫業側)に労働安全衛生法上の責任はなくても、実務上、対応しているとのことでした。

倉庫業担当者によるご意見

『今回の安衛則改正の対象は、「運送業者」であるものの、「倉庫側」の立場としては昇降設備を忘れた運送業者のドライバーが倉庫の敷地構内で労災事故を発生させた場合、当局(警察、消防や労働基準監督署等)が敷地内に立ち入るため、業務が止まってしまう可能性がある。そのため、昇降設備を持ってこなかったドライバー等に対して、昇降台・設備などを準備している』

これまで記述してきたとおり、本安衛則改正による貨物自動車(トラック)の荷役作業における労働災害防止措置の強化については、2023年10月1日(テールゲートリフターによる荷役作業の特別教育義務化は2024年2月1日)に施行されていますが、改正内容が運送業者に完全には周知徹底されていないのが現状です。

陸上貨物運送事業における死傷災害の約7割が荷役作業時に発生しており、荷役作業時におけるトラックからの墜落転落が多数発生していることから、改めて本改正の背景とその目的、改正内容を確認し、安全対策の充実強化に臨んでください。

MS&ADインターリスク総研株式会社発行の労災リスク・インフォメーション2024年2月(No.34)を基に作成したものです。