南海トラフ巨大地震の被害想定の見直しについて

公開日:2025年9月24日

自然災害・事業継続

2025 年 3 月 31 日に内閣府より南海トラフ巨大地震に関する新たな被害想定が公表されました。南海トラフにおいて、M8~9 クラスの地震が今後 30 年以内に発生する確率は「80%程度」と言われており、大地震がいつ発生してもおかしくない状況です。本稿では、新たに算出された被害想定の把握ならびに企業の防災対策のポイントを解説します。

背景

「南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ」(以下「WG」と表記)は、南海トラフ巨大地震に関する被害想定や対策の検討をするため、2012年に中央防災会議防災対策実行会議の下に設置されました。

2014年には「南海トラフ地震防災対策推進基本計画」が策定され、「今後10年間で、南海トラフが発生した場合に想定される死者数を概ね8割、建築物の全壊棟数を概ね5割減少(注1)」という減災目標を定めていました。こうした目標を掲げてから10年を迎えたことを受けて、基本計画の見直しに向けた防災対策の進捗状況の確認や新たな防災対策の検討を目的として、2023年に再度WGが設置され、被害想定の見直しが進められてきました。

地震被害想定では、最終的には死傷者数や建物全壊棟数等の人的・物的被害量を定量的に示すことや定性的な被害様相を具体化することを目的としますが、そのプロセスには地震ハザード(地震動や津波、液状化等)評価が不可欠です。

今般の被害想定見直しでは、「南海トラフ巨大地震モデル・被害想定手法検討会」(以下「モデル検討会」と表記)にて、これらのハザードも最新の工学的知見やデータに基づいて再評価されています。2025年3月末に、新たな被害想定結果がモデル検討会より公表され、同日にWGより被害想定を踏まえて実施すべき対策等をとりまとめた報告書(以下「WG報告書」(注2)と表記)が公表されました。以降ではハザード評価の見直し、新たな被害想定、企業の防災対策の順に要点を解説します。

【関連記事】

対応検討のポイントについて解説しています。

ハザード評価の見直し

前回評価(2012・2013年報告)から、震源モデルのパラメータ(震源の位置、深さ、マグニチュードやすべり面の大きさ、角度等)には変更は見られませんが、地震シナリオ自体の追加として、時間差をおいて発生する地震(南海トラフの東または西側半分で地震発生後、割れ残ったもう半分の領域でも地震が発生する事象)が新たに検討されています。

ハザードを評価するための計算手法や使用したデータに関する主な変更点には、「地盤構造モデルの高精度化」と「地形データや堤防データの更新」が挙げられます。特に前者は地震動評価へ影響し、後者は津波評価へ影響することから、それぞれのハザード算定結果の比較を通して、これらの変更点を確認します。

(1)地震動評価の見直し

地震動の評価に使用する地盤構造モデルは、浅部(地表に近い地盤)と深部(深い地盤)がそれぞれモデル化されています。

浅部地盤には、前回評価にも使用された局所的なボーリングデータおよび、新たに整備された250mメッシュ微地形区分データ(若松・松岡(2020)) が使用されています。微地形区分データでは、ここ10年程度で新たに造成された埋立地の反映や地震に脆弱とされる旧河道に重きを置いた微地形区分判定が行われており、該当するメッシュでは揺れの大きさを過小評価しにくくなるよう見直されています。その他にも火山地形分布の変更や山麓地の追加、山地・丘陵の地質年代による分類の明確化等、山側のエリアにおいても大幅な見直しが行われています。

深部地盤には、前回評価以降に作成された防災科学技術研究所等の最新の地盤構造モデルを一部地域で採用しています。地盤モデルでは、地震波が地盤内部を伝わる速度が場所や深さによって異なる特性を反映させることが重要となりますが、前回評価以降に蓄積された各種物理探査結果や地震観測記録の分析結果を使用して、深部地盤の揺れの伝わり方の特性が更に実態に近づくよう、従来の深部地盤モデルに調整が加えられたものが使用されています。

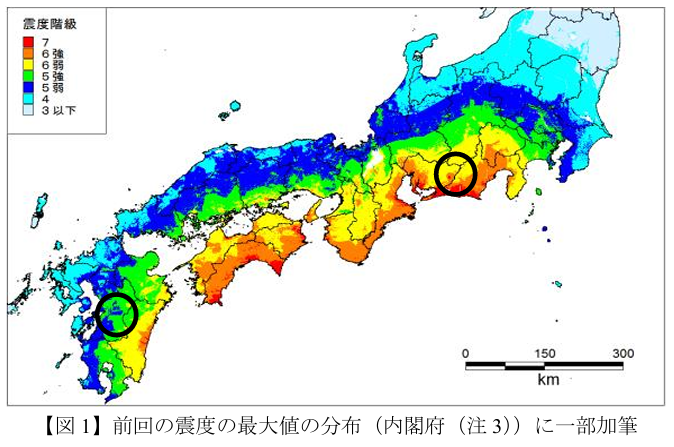

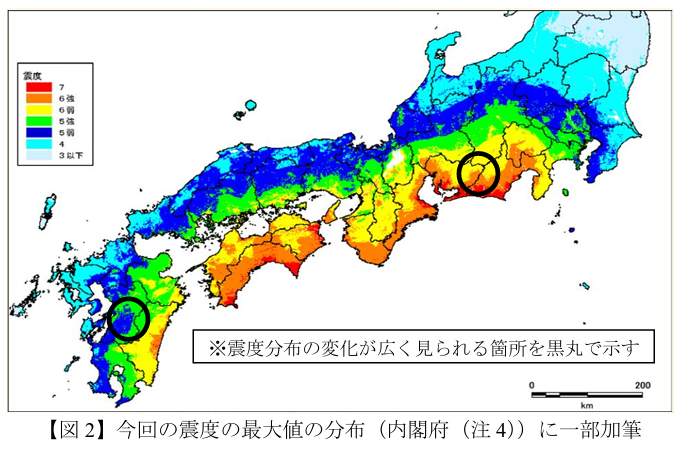

図1は前回(2012・2013年)、図2は今回(2025年)の最大震度の分布図です。地盤構造モデルの高精度化によって、図内の黒丸印で示すように局所的に震度が大きくなった地域や小さくなった地域がみられますが、全体の傾向として大きな変化はありません。

震度7は静岡県から宮崎県までの主に沿岸域で想定されていて、前回の143市町村から6地点増え149市町村となりました。報告書には、各市町村の想定震度が記載されており、自宅や事業所がある市町村の震度を確認しておくことをお勧めします。また、図1および2での比較は、あくまでも広域的な視点であり、前述した微地形区分の変更に伴う局所的な変化が確認できないことから、特に沿岸部の埋立地や大きな河川によって形成された扇状地・平野部等では、揺れの想定の再確認が望まれます。

(2)津波評価の見直し

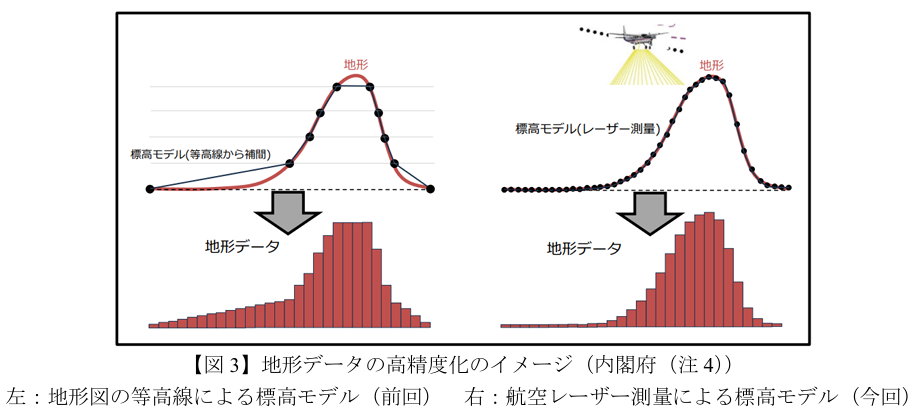

津波の評価においては、陸域の浸水計算に使用される地形データが大幅に見直されています。前回評価では、等高線から補間された標高モデルを基に地形データが作成されていましたが、今回の評価では、前回評価以降に各都道府県が実施した津波浸水想定の際に使用された地形データが収集されており、航空レーザー測量による高精度数値標高モデルから作成されたものが多いです。

図3に地形データの更新イメージを示しますが、航空レーザー測量による標高モデルから作成された地形データのほうが、実際の地形に近く、特に標高が低い土地が広域に広がる地域では、浸水範囲が大きく異なる可能性が示唆されます。

2024年7月に改定された内閣府「大規模地震発生に伴う帰宅困難者等対策のガイドライン」について解説します。

また、津波到達時の防護機能を果たす沿岸部の堤防データも更新されており、今回考慮された堤防の総延長は前回よりも約3割増加しました。これにより新たに堤防が加味された地域では、浸水域が狭くなることが期待されますが、検討会では堤防の破堤条件として越流破堤(津波が堤防を越流すると破堤する条件)を前提としていることから、沿岸部の津波高さが堤防高さを超えるような地域では、堤防による防災効果が計算結果には現れにくいとも考えられます。

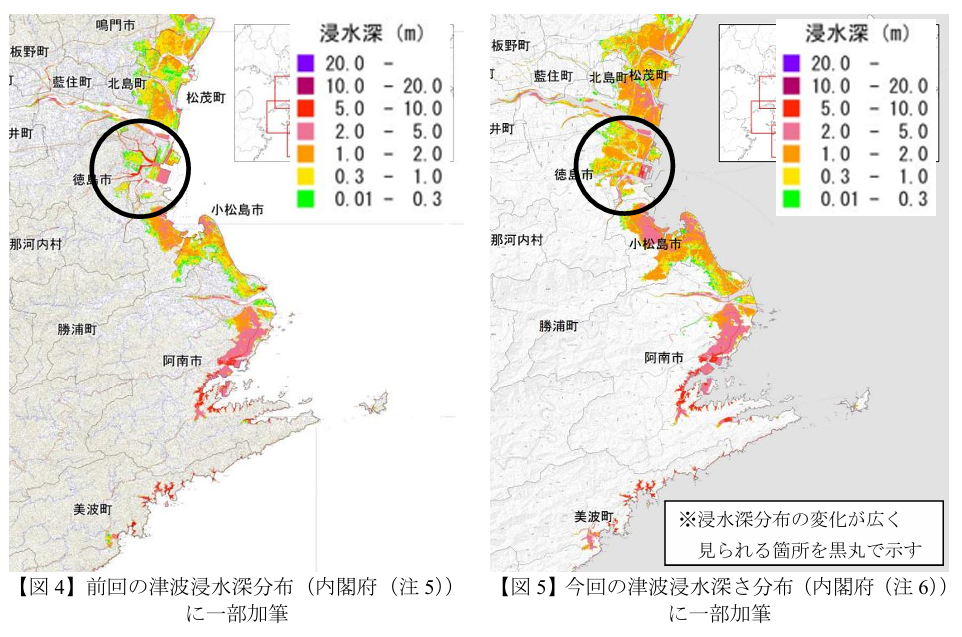

上記のデータ更新によって、津波による浸水想定範囲の面積は前回評価から約3割増加しました。これには前述の地形データ更新の影響が大きいと考えられます。一例として、徳島県付近における津波浸水域を前回(図4)と今回(図5)で比較しますと、特に図中に黒丸印で示した地域等では浸水域が前回よりも広域となったことが読み取れ、沿岸部の低地帯に立地する事業者においては、今回の津波評価結果の再確認が不可欠です。

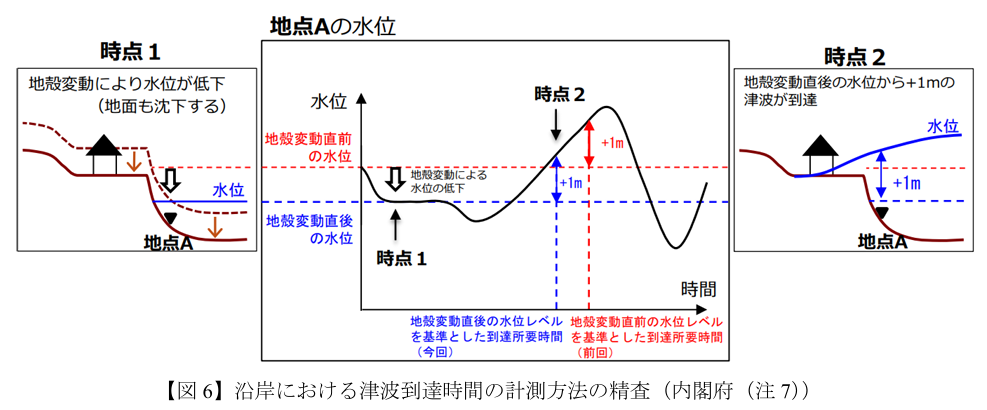

加えて、今回の津波評価では、沿岸における津波到達時間について、実際に沿岸部で観測される津波の高さと整合するように計測方法が精査されています。具体的には、津波到達を判別する海面水位上昇の考え方が「地震発生(地殻変動)直前の水位から一定程度上昇したとき」ではなく、「地震発生(地殻変動)直後の水位から一定程度上昇したとき」に変更されています(図6)。

これにより、特に地震直後の地殻変動で地盤が沈降した場所では、津波到達時間が前回評価よりも早まっていることに留意ください。当該指標は地震発生後の津波避難を考慮する上で極めて重要な指標であり、今回の見直しで広範囲にわたって到達時間が早まっていることから、津波避難を計画している事業者には是非とも確認頂きたい内容です。

新たな被害想定

本章では、WG報告書でまとめられた被害想定について、最大クラスの地震に対する被害想定結果を前回評価結果と比較しながら内容を確認します。加えて、今回新たに試算されている防災対策を推進した場合に見込まれる被害低減効果、および時間差をおいて発生する地震の被害想定について紹介します。

(1)前回評価結果との比較(最大クラスの地震シナリオ)

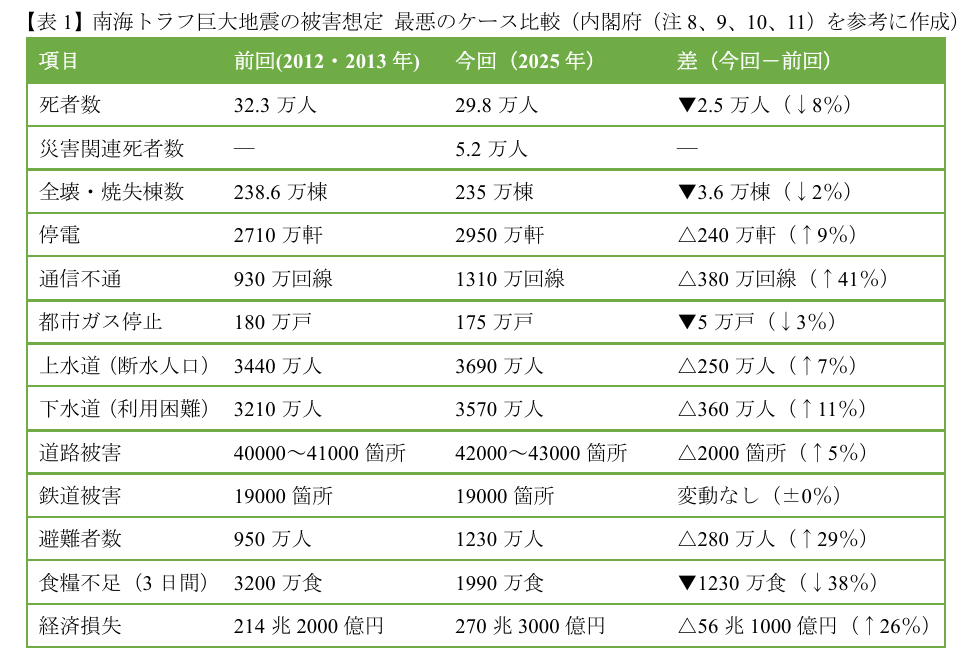

地震動はモデル検討会で検討された地震動5つのケースのうち、「基本ケース」と「陸側ケース」について、津波は全11ケースのうち東海・近畿・四国・九州の各地方で大きな被害が想定される4つのケースについて、組み合わせて被害想定が検討されています。また、時間帯や風速等発生状況による複数のシナリオも想定されており、被害が最大となる最悪ケースの数値を表1にまとめました。

BCPの策定状況から、対応の対象や課題について解説しています。

死者数は、前回と比べて約1割減少しました。住宅や公共施設の耐震化や、津波避難タワー整備等の津波対策が進んだことが減少につながったとみられます。ただし、津波の浸水想定範囲が増加したことや、高齢化に伴う避難行動の遅れ等が理由で、大幅な減少(基本計画で定める死者数を概ね8割減少)には至りませんでした。

加えて、今回初めて災害関連死者数が算出されました。過去の大規模災害において、避難生活の長期化やストレス、持病の悪化、医療・介護の不足等間接的な要因によって亡くなる人が多数発生することが明らかになったためです。東日本大震災と令和6年能登半島地震の実績に基づいて算出されており、最大で5.2万人と想定されます。また、南海トラフ巨大地震では超広域にわたって被害が発生し、外部からの支援等が困難になる可能性も指摘されていて、災害関連死者数が想定以上となる恐れもあります。

物的被害、ライフライン被害等では、全壊・焼失棟数が前回からわずかに減少し235万棟となったほか、都市ガス停止戸数や発災後3日間の食料不足量等の項目が減少しました。これらの項目では、住宅の耐震化やガス供給管路の耐震化、防災備蓄の推進等の対策効果が評価結果に現れています。

一方で、停電軒数や通信不通回線数、上下水道の使用困難人口、道路被害箇所数等前回よりも増加した項目も多いです。これらの増加の要因には、前章で確認した津波浸水域の増加に伴う被害量の増加や、前回からの外部環境の変化(通信回線の大幅な増加)等が挙げられています。

ライフライン被害の増加に伴って、復旧に見込まれる期間も多少の延長が想定されることから、特に企業活動においては、災害時に継続すべき業務や目標復旧期間を設定している優先業務に必要となるリソースが確保されうるかや、中断を許容する業務の期間がライフラインや交通(物流)の回復までに要する期間と見合っているかを見直すきっかけとしてください。

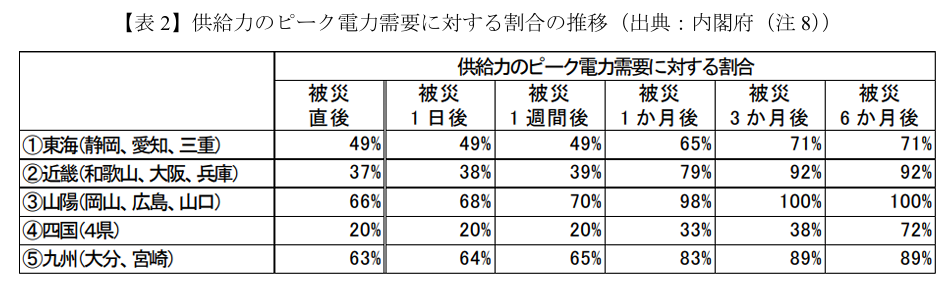

また、今回の被害想定では、電力の項目として、新たに「供給力のピーク電力需要に対する割合の推移」が示されています。これは、東日本大震災で被災した沿岸部の火力発電所が半年経過しても復旧しなかったものが多かったこと、最大出力までの復旧はさらに時間が必要であること、2018年の北海道胆振東部地震では主力発電所の稼働停止による供給力低下と発災後の電力需要とのバランスが取れなくなったことにより大規模な停電が発生したこと等を踏まえ、新たに示されたものと思われます。

一例として四国地方が大きく被災するケース(津波ケース④かつ陸側ケース)における想定結果を表2に示します。

本結果では、被災直後から1週間後にかけて、西日本(60Hz)のエリア全体で5割前後の供給力となることが示されており、送電網が被災していないエリアにおいても発災から数日間は需給バランスの不安定さに起因して大規模停電が発生する可能性があります。

但し、需給バランス等に起因した停電は、一般送配電事業者間の電力融通により、発災3日後には送電網が健全なエリアを中心に解消されることが見込まれています(注12)。また、四国4県の電力供給力は発災3か月後までは停滞する可能性が示されています。

こちらも一般送配電事業者間の電力融通によって一定の供給力がカバーされる期待はあるものの、電力需要の回復が供給力を上回ることが見込まれる場合は、節電要請や計画停電等の需要抑制が長期にわたって実施される可能性も考えられます。

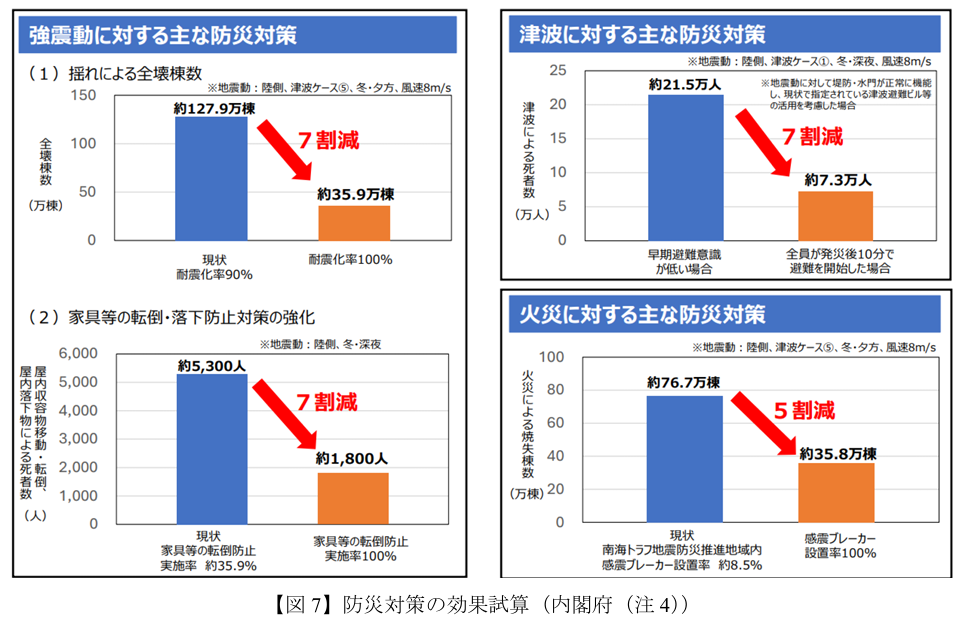

(2)防災対策効果に関する試算

前述の被害想定の推定値は、あくまでも最大クラスの地震を想定した場合であり、報告書では最大ケースのほかに、防災対策を推進した場合に見込まれる被害軽減効果についても試算されています(図7)。

例えば、強震動に対する防災対策として、旧耐震基準の建物の建替や耐震補強等が実施され、耐震化率が現状の90%から100%になった場合、全壊棟数は7割も減少できます。また、津波に対する防災対策としては、全員が発災後10分で避難を開始した場合、津波による死者数を7割減少できると試算されています。

このような防災対策の実施が、被害を最小限に抑えるための今後のカギになると考えられます。

(3)時間差をおいて発生する地震の被害想定

今回の被害想定では、南海トラフの震源域において歴史的に東側と西側の震源が時間差をおいて地震が発生した過去を持つことを踏まえ、新たに「時間差をおいて発生する地震」の被害想定が示されています。WGでは、この被害想定を示す目的に、以下の2点を掲げています(注13)。

・南海トラフ地震臨時情報※1や、後発地震までの時間を最大限活用して適切な対策・対応をとることによって、新たな被害が軽減できる可能性を示し、防災・減災対策を促すこと。

・先発地震発生後の活発な地震活動や内陸の浅い地震等、大規模な地震が時間差をおいて繰り返し発生することで、被害の増加や社会の混乱に繋がる可能性を示し、今後の防災・減災対策の検討に必要な事項を提供すること。

※1…南海トラフ沿いで巨大地震の可能性が一時的に高まった際に発表される情報。「調査中」「巨大地震警戒」「巨大地震注意」「調査終了」の4段階に区分される。また、「巨大地震注意」は、「M7以上の地震」と「ゆっくりすべり(プレート境界がゆっくりとズレ動く現象)」の2種類に分けられる。

ここでは、具体的な被害量の定量評価結果は省略しますが、WGの目的に照らして防災対策による被害軽減効果と時間差をおいて発生する大規模地震に特有の問題点を紹介します。

まず、被害軽減に寄与する防災対策として、WG資料(注13)では建物の耐震化の向上と津波浸水域からの事前避難を例示しています。前者の重要性は上述したとおりですが、後者については津波浸水深30cm到達時間が30分以内の地域の全住民が事前に津波浸水リスクが低い場所(知人宅や親類宅等、または避難所等)へ事前避難をしていた場合の効果として、後発地震による死者数が95%以上減少する可能性に言及されています。このことからも、特に南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)を事前避難に活かす効果は大きいと考えられます。

次に、時間差をおいて発生する大規模地震に特有の問題点ですが、今回の被害想定では具体的な被害様相がまとめられた資料(注14)において、先発地震発生後や後発地震発生後における被害拡大要因が被害項目別に時系列に整理されています。

これらの被害拡大要因の共通項には、一つは複数回の強い地震動によって、建物倒壊やライフライン施設、交通施設の被害が拡大する可能性が言及されています。これは2016年に発生した熊本地震においても問題認識された点であり、当時、新耐震基準を満たしていた木造住宅の多くが倒壊した一因として、先発地震によって倒壊には至らなかったものの、躯体の修復を必要とするような損傷が発生した状況下で、後発地震によってそれらの建物が倒壊に至ったと考えられています。

しかしながら、複数回の大規模地震に対して耐えうるような設計や施工を行うことは、コスト面で採算がとれにくく、企業としてもハード対策の実施が難しいことから、この問題に対してはソフト面での解決策が挙げられます。

具体的には、先発地震で倒壊に至らなかった建物においても、事業継続(建物の継続使用)の可否を判断し、不可の場合には建物倒壊の可能性を視野に入れた避難、二次災害防止を進めることが挙げられます。内閣府では、「大規模地震発生直後における施設管理者等による建物の緊急点検に係る指針」(注15)を公表しており、事業者においても発災後には当該指針を活用して建物の安全性を確認することが望まれます。

もう一つの共通項として、後発地震の被災地域におけるライフラインや交通の復旧の遅れが挙げられます。これは特に、先発地震と後発地震の時間差が数日から1週間程度と短いケースに限られますが、先発地震の被災地復旧に多くの要員や物資が投入されつつある状況下で後発地震が発生することにより、後発地震の被災地への支援が行き届きにくくなり、復旧が滞る状況が想定されます。

勿論、このようなあらゆる事態に備えて、事業者や個人に万全な事前準備を求めることは難しいですが、特に南海トラフ臨時情報が発表された場合には、先発地震への初動対応だけでなく、後発地震の発生を見据えた減災策(事前避難、備蓄品の増強等)を実施するタイミングを逃さないよう留意ください。

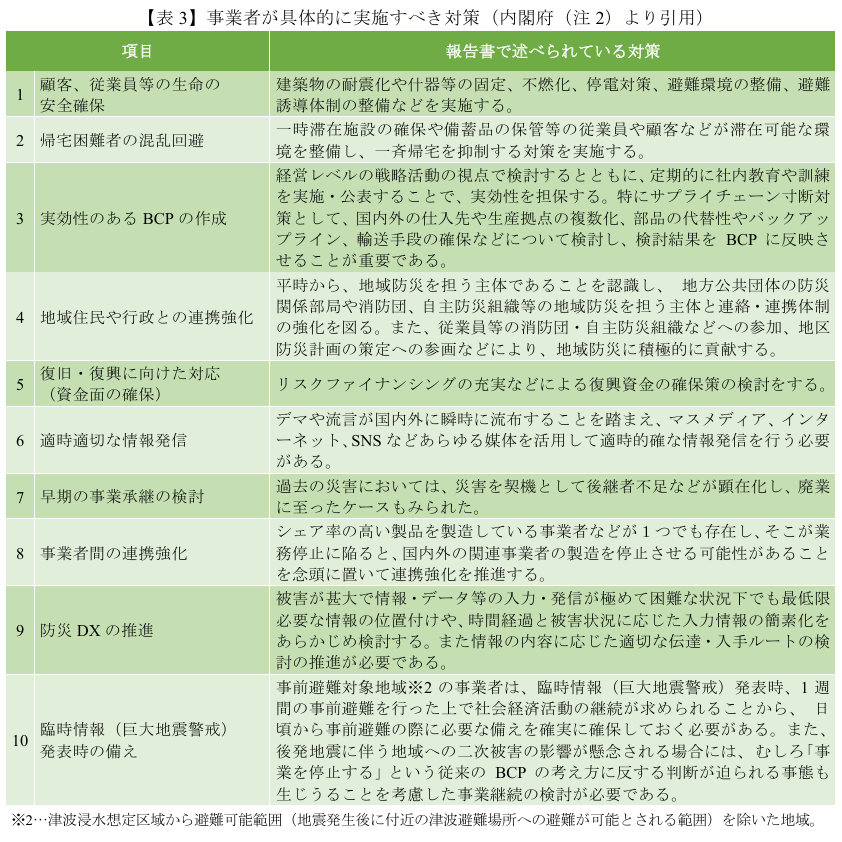

企業における防災対応

WG報告書では、国・地方公共団体・地域・事業者・国民等、あらゆる主体が総力を結集して南海トラフ巨大地震防災対策に臨むことが必要不可欠であるとした上で、具体的に実施すべき対策についても述べています。ここでは、事業者が実施すべき主な対策をWG報告書から表3に抽出しました。

日経225銘柄の有価証券報告書を対象にした調査について解説しています。

これらの項目を俯瞰して、特に表中で示す項目番号の1~8については、従来から企業で防災取組を進めてきた方々が見ると、目新しさを感じにくい内容ではあるかもしれませんが、今回の被害想定見直しの内容を踏まえて、改めて主な項目について深堀した備えの見直しを行うことは有益です。

例えば、項目1について、建物の耐震化や什器の固定は地震対策の基本的な話ではありますが、企業によっては事業所が地盤の良い丘陵地に立地していることを理由に対策を後回しとしているケースが見られます。

今回の被害想定では、地盤構造モデルの見直しにおいて、実際に観測された地震動や常時微動に基づき揺れの伝わりやすさが考慮されていることから、改めて自社のサイトの地震動に変化が無いかを確認し、地震対策の優先度を見直すことも必要でしょう。項目2についても、備蓄品の期限管理や保管場所の見直し(発災後に避難した場所から危険な場所へ近づかずにアクセスできる場所であるか)が望まれます。項目3や5、8に関しては、いずれもBCPとの関わりが深い項目です。

前章で紹介した被害想定を踏まえて、改めて自社の事業継続や早期復旧・代替策の見通しと社会全体の復旧の見通しを比較してみることや、事業の停滞期間に応じた資金面の検討をお勧めします。

項目6については、特に近年SNSの普及が目覚ましいこともあり、発災後の新たな混乱を発生させる要因となりやすいことに注意ください。特に最近は生成AIを活用することで、一般的な知能を有する人間と同程度のコメントや精巧に生成された被災画像等を多数流布することも可能となり、誤った被災情報を企業が信用するおそれも出てきています。

NPO法人の日本ファクトチェックセンターでは、能登半島地震の際に見られた偽情報の事例を基に、災害時に広がる偽情報を5つの類型(実際と異なる被害投稿、不確かな救助要請、虚偽の寄付募集、根拠のない犯罪情報、その他)として紹介しています(注16)。

特に発災直後は、経営者や企業の災害対応担当者も不安定な精神状態においてさまざまな情報の整理、判断が求められることから、一つひとつの情報を冷静に精査している余裕はないと考えられますが、初動対応や復旧戦略検討のフェーズにおいて、外部環境に関する情報も含めて方針決定の判断を下す場面においては、留意したい項目といえます。

項目10の臨時情報(巨大地震警戒)発表時の備えに関しては、前章で南海トラフ震源域で先発地震が発生した場合の留意点を紹介しましたが、先発地震が発生していない場合であっても臨時情報(巨大地震注意)が発表されるケースがあることにも留意ください。

まとめ

今回の報告書で示されているように、南海トラフ巨大地震の被害想定は、10年間の防災対策が一定程度効果を上げているものの、なおも超広域かつ甚大な被害を想定せざるを得ません。

そうした中で、国や地方公共団体だけではなく、企業や国民一人ひとりが総力をもって災害に臨むことにより、地震・津波から「命と社会を守る」こと、直接的被害から「助かった命や生活を維持する」こと、「生活や社会経済活動を早期に復旧する」ことの実現が極めて重要であるとされています。(注2)

企業としては4章で述べたように、実効性のあるBCPの作成や事業者間の連携強化等、発災前から主体性をもって対策に取り組む必要があります。

本稿が、南海トラフ巨大地震への防災対策を見直すきっかけとしていただければ幸いです。

参考文献

(注1)内閣府 南海トラフ地震防災対策推進基本計画

(注2)内閣府 南海トラフ巨大地震対策について(報告書)(2025年3月)

(注3)内閣府 南海トラフ巨大地震対策について(最終報告)(2013年5月)

(注4)内閣府 南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ報告書説明資料(2025年3月)

(注5)南海トラフの巨大地震モデル検討会(第二次報告)(平成24年8月29日発表) ケース4「四国沖」に「大すべり域+超大すべり域」を設定

(注6)内閣府 地震モデル報告書 浸水図(ケース④)(2025年3月)

(注7)内閣府 地震モデル報告書 図表集(2025年3月)

(注8)内閣府 南海トラフ巨大地震 最大クラス地震における被害想定について【定量的な被害量】(2025年3月)

(注9)内閣府 南海トラフ巨大地震の被害想定について(第一次報告)(2012年8月)

(注10)内閣府 南海トラフ巨大地震の被害想定について(第二次報告)~施設等の被害~【定量的な被害量】(2013年3月)

(注11)内閣府 南海トラフ巨大地震の被害想定について(第二次報告)~経済的な被害~(2013年3月)

(注12)内閣府 南海トラフ巨大地震 最大クラス地震における被害想定について【被害の様相】(2025年3月)

(注13)内閣府 南海トラフ巨大地震 時間差をおいて発生する地震の被害想定について【定量的な被害量】(2025年3月)

(注14)内閣府 南海トラフ巨大地震 時間差をおいて発生する地震の被害想定について【被害の様相】( 2025年3月)

(注15)内閣府 大規模地震発生直後における施設管理者等による建物の緊急点検に係る指針

(注16)日本ファクトチェックセンター 記事「災害時に広がる偽情報5つの類型 地震や津波に関するデマはどう拡散するのか」

MS&ADインターリスク総研株式会社発行の災害リスク情報2025年7月(第103号)を基に作成したものです。

MS&ADインターリスク総研株式会社

企業や組織のリスクマネジメントをサポートするコンサルティング会社です。

サイバーリスク、防災・減災、BCM/BCP、コンプライアンス、危機管理、企業を取り巻く様々なリスクに対して、お客さま企業の実態を踏まえた最適なソリューションをご提供します。

また、サステナビリティ、人的資本経営、次世代モビリティといった最新の経営課題にも豊富な知見・ノウハウを有しています。中堅・中小企業にも利用しやすいソリューションも幅広くラインナップしています。