実効性のある避難確保計画の作成と避難訓練実施のポイント

公開日:2023年6月1日

自然災害・事業継続

平成 29 年に『水防法』が改正され、要配慮者利用施設の「避難確保計画の作成・報告」および「避難訓練の実施」が義務化されましたが、避難確保計画の作成率は約 74%であり(令和 3 年 9月時点)、避難訓練の実施率は約 26%(令和 3 年 3 月時点)に留まっている現状があります。また、令和 3 年 7 月 15 日にも同法が改正され、「避難訓練結果の報告」についても義務化されました。

避難確保計画には「作成の課題」と「内容の課題」があり、自治体等の助言や支援を求めながら解決していくことがポイントだといえます。避難訓練によって得られる教訓を避難確保計画に反映することも重要です。

避難確保計画の作成率と避難訓練の実施の現状

平成29年に『水防法』が改正され、要配慮者利用施設における「避難確保計画の作成・報告」および「避難訓練の実施」が義務化されました。これは、平成28年8月の台風第10号の河川氾濫により、岩手県岩泉町の高齢者グループホームにおいて入所者9名全員が犠牲となったことが背景としてあります。

また、令和2年7月豪雨では熊本県球磨(くま)村の特別養護老人ホームで入居者13名と職員1名が犠牲になるなど、近年、全国各地で豪雨等による水害は頻発しており、甚大な被害がしばしば発生しています。要配慮者利用施設においては、「避難確保計画の作成・報告」および「避難訓練の実施」を適切に対応することが求められているのです。

国土交通省の『水防災意識社会再構築ビジョン緊急行動』においては、令和3年度末までにすべての要配慮者利用施設で避難確保計画を作成することを目標にして施設管理者等に働きかけるなど、必要な取組を行っていました。しかしながら、法改正から5 年が経過しているものの、現状は避難確保計画の作成率は約74%であり、すべての要配慮者利用施設が避難確保計画を作成するまでには至っておらず、避難訓練の実施率は約26%に留まっています。

避難確保計画に基づく避難訓練を実施した際の報告義務化の背景

.jpeg)

避難確保計画の作成率は義務化後も伸び悩んでいます。加えて、避難訓練の実施率の低さもあり、国土交通省は令和3年7月15日に『水防法』を改正しました。

この改正では、要配慮者利用施設が避難確保計画に基づく避難訓練を実施した際、その結果を市町村長に「報告すること」が新たに義務化されました。また、これら報告を受けた市町村長による「助言・勧告制度」も創設されています。

これは気候変動の影響により全国各地で水災害が激甚化・頻発化すること等が懸念されている中で、各種水災や土砂災害時における要配慮者利用施設の避難確保をより確実なものとするためのものです。「法令だから」「義務だから」と形式的に避難確保計画の作成・報告、避難訓練の実施・報告をするのではなく、その目的を踏まえて自施設の実態に合った計画の作成や実効性のある避難訓練の実施・報告が求められます。

そこで、本稿では避難確保計画の作成および避難訓練の実施のポイントを整理していきます。

実効性のある「避難確保計計画」作成のポイント

.jpeg)

避難確保計画の作成における課題には、「作成の課題」と「内容の課題」があります。「作成の課題」としては、専門知識の不足が挙げられるでしょう。

避難確保計画の作成には専門的な知識が必要となるため、施設管理者等は避難確保計画の作成の手引き等を使用して計画を作成しつつ、自治体等に助言を求めながら計画を練り上げることが重要です。また、小規模な施設は、少人数の職員によって運営され、単独で避難体制を整えることや計画を作成することが困難であるとも考えられます。

この点おいても自治体の助言や支援、周辺施設と一体となった避難確保計画を作成することがポイントとなります。また、「内容の課題」としては、避難確保計画を単に作成すれば良いのではなく、避難の実効性が担保されていることが求められます。

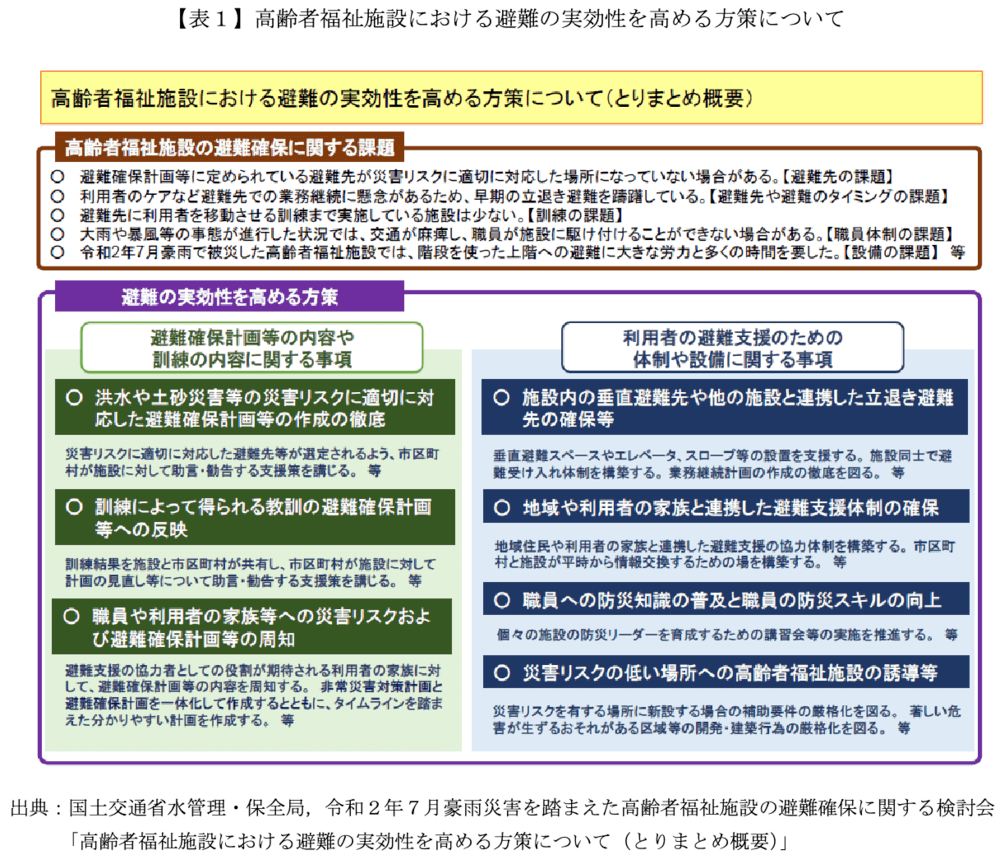

【表1】は令和2年7月豪雨で被害を受けた高齢者施設の避難行動を、国土交通省と厚生労働省が共同で設置した検討会で有識者が検証してまとめたものです。ここでは避難確保計画の実効性に関する課題を取り上げています。

例えば、「避難先が災害リスクに対応した場所になっていない」といった避難先の課題や「避難先に利用者を移動させる訓練まで実施している施設は少ない」といった訓練の課題などです。これらの課題を踏まえ、検討会では避難の実効性を高めるために訓練結果を施設と自治体が情報を共有し、自治体が助言・勧告する支援を講じることとし、非常災害対策計画と避難確保計画を一体化して作成するとともに、タイムラインを踏まえたわかりやすい計画を作成することが避難の実効性を高める方策のポイントとしています。

避難確保に関する検討会

「高齢者福祉施設における避難の実効性を高める方策について(とりまとめ概要)」

実効性のある「避難訓練」実施のポイント

避難確保計画は避難訓練結果を施設と自治体が共有し、避難訓練によって得られる教訓を避難確保計画等に反映することがポイントとなります。前述のとおり、令和3年の法改正により「避難訓練結果の報告」が義務化されましたが、その報告内容は、避難訓練の実施日、避難訓練の参加者・参加人数、避難訓練で想定した災害の種類、避難訓練の種類・内容に加え、避難先や避難経路の安全性の確認結果、避難訓練によって明らかになった課題とその改善方法等があります。

また、実際に避難誘導を行った際には、避難支援に要した人数と避難に要した時間も記載することも求められています。これらの報告内容から、国は単に形式的に要配慮者を移動させるだけの避難訓練ではなく、災害時を想定した実効性のある避難訓練の実施を求めていることがわかります。

実効性のある避難訓練とは、報告内容にもあるように、具体的な被害想定の下、避難先や避難経路、避難のタイミング、実際に避難支援に要した人数、避難に要した時間等を検証するなど、避難訓練によって教訓を得られるものであるかどうかがポイントとなるのです。

避難確保計画の作成、避難訓練の実施に向けて

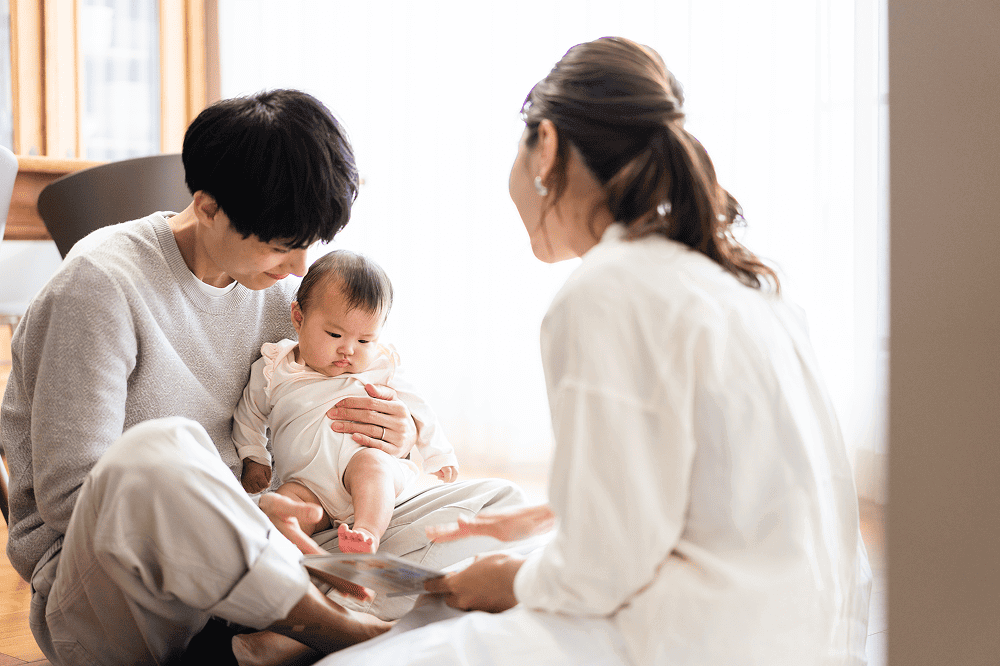

.jpeg)

要配慮者利用施設の避難確保計画の作成支援においては、国土交通省のホームページに、避難確保計画の作成・活用の手引きやeラーニング教材、お役立ち情報などが掲載されています。国としても、国民の生命に関わる非常に重要な案件と位置付けており、支援ツールを提供しているので、是非とも参照してみましょう。

また、MS&ADインターリスク総研においても医療機関・介護施設を対象とした水災対策支援メニューとして、施設の地理的特徴を踏まえた浸水リスクを洗い出し、これに応じた対策をサポートする「水害対策サポートサービス」や「水災BCP訓練体験会」を用意しているので、お問い合わせいただければ幸いです。避難確保計画・避難訓練は水害や土砂災害が発生した際、利用者・職員の生命を守るために必要不可欠なものだといえます。

要配慮者利用施設の管理者等においては、「義務化されたから」と形式的に計画の作成、訓練の実施をするのではなく、その必要性を十分に理解し、より実効性のある避難確保計画の作成や避難訓練の実施に向けて主体的に動いていくことが大切です。

MS&ADインターリスク総研株式会社発行の医療福祉RMニュース2022年6月(No.1)を基に作成したものです。

.jpeg)