食品安全・食品リスクマネジメント高度化のためのDX導入の勘所 第1回 食品DX入門

公開日:2023年11月22日

その他

食品DXに向けた基本的なステップと成功事例

はじめに

昨今、DX(デジタル・トランスフォーメーション)に取り組んでいる食品関連事業者が増えている中で、食品安全やリスクマネジメントの観点で成功した食品DXの取組事例や導入ポイントの解説を4回にわたって連載します。

事業者がDXを導入する背景には「2025年の壁」があります。経済産業省は、2018年9月に公表した「DXレポート」*1において、老朽化・複雑化・ブラックボックス化した既存のレガシーシステムがDXを導入する際の障壁となり、この課題を克服しなければ、2025年以降、最大12兆円の経済損失が生じる可能性(いわゆる「2025年の壁」)を指摘しています。来るべき「2025年の壁」が迫るなか、DXを導入する食品関連事業者が増えています。

例えば、製造部門の食品安全担当者として自社のDX推進チームに参画した場合、DXの考え方や他社事例を踏まえ、消費者の健康危害のリスク対策に欠かせないHACCPやトレーサビリティ等の食品安全の観点を自社DXに盛込む場面が想定されます。そのためにも、DXの考え方や他社事例を把握することは、食品安全やリスクマネジメントを向上する一助に成り得ます。

第1回目は、食品DX入門として、DXの定義とDX成功パターン、食品関連事業者におけるDXの取組状況と課題、DX推進に関する自社の現状評価のやり方、食品関連事業者のDX取組事例について解説します。

1.DXの定義とDX成功パターン

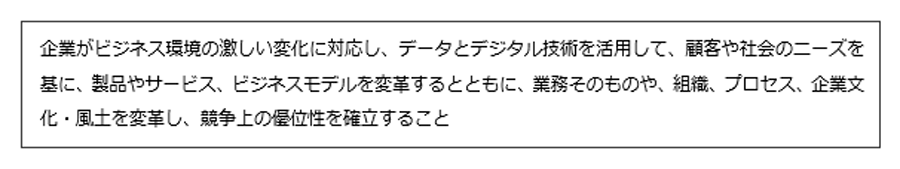

2019年7月に経済産業省が取りまとめた『「DX推進指標」とそのガイダンス』*2で示されたDXの定義は以下のとおりです。

とかくDXは、単なるデジタル化と混同しやすいこともあり、2020年12月に経済産業省が公表したDXレポート2(中間とりまとめ)*3では、以下のように「DXの構造」を説明しており、それらの相違を見て取ることができます。

?

すなわち、自社業務の効率化のためにデジタルツールを導入し、アナログ・物理データをデジタルデータ化するのが「デジタイゼーション」、ワークフローシステムの導入等により、業務プロセスや製造プロセスをデジタル化するのが「デジタライゼーション」との位置づけです。それに対し、DXは、デジタル技術の活用による新たな商品・サービスの提供、新たなビジネスモデルの開発を通して、社会制度や組織文化なども変革していくような取組を指す概念です。なお、DXは、あくまで企業が特定の目的を達成するための手段であり、それ自身を目的とするものではない点に留意が必要です。

また、同レポートでは、DX成功パターンとして「製造プロセスのソフトウェア化」の例を示しています。

上記「パターン」は、左側のデジタイゼーションから右側のDXに向かって進んでいますが、目指すDXをゴールに設定した上で、そのゴールから逆算して今後の取組を検討することが想定されています。また、上記は一般的な製造業をモデルとして作成した例ですが、自社の実態に応じて将来的に目指すべきDXの状態をゴールとして設定し、そこから逆算してパターンに当てはめて検討することで、自社のDX推進戦略の立案に活かしていくことが期待されています。

2.食品関連事業者におけるDXの取組状況と課題

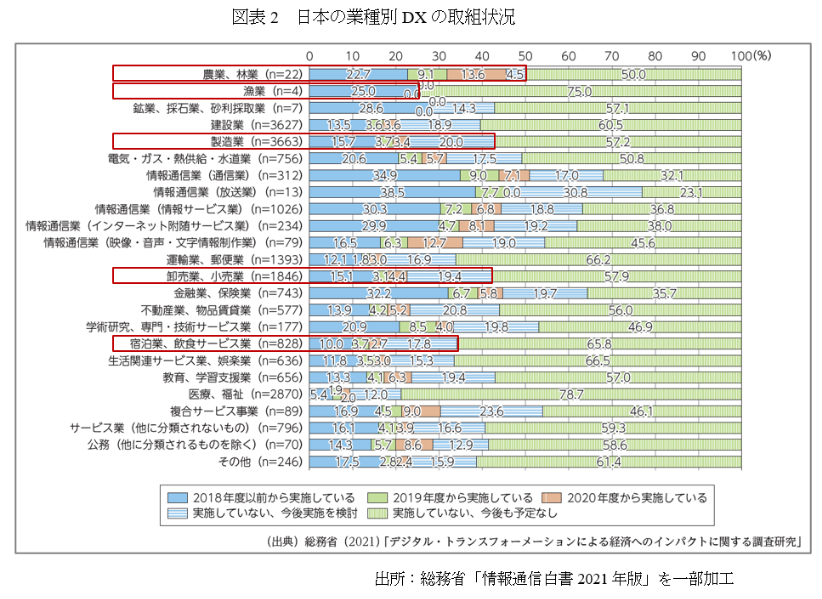

総務省が2021年7月に公表した情報通信白書*4によれば、2021年2月時点でのアンケート調査に基づく日本の業種別DXの取組状況は以下のとおりです。

食品関連事業者は「農業、林業」「漁業」「製造業」「卸業、小売業」「宿泊、飲食サービス業」に含まれますが、これらの業種では、50%以上が「実施していない、今後も予定なし」と回答しており、取組が進んでいない状況が見て取れます。

なお、同白書では、デジタルによる生産性向上の必要性を訴えており、「我が国が持続的に成長を図るためには生産性向上は避けて通れない課題である」としています。

農林水産省では、「食品製造業等の生産性向上」に関して、ロボット、AI、IoT等の先端技術の導入支援や、その技術の橋渡し役との接点づくりにより、イノベーションを創出、食品産業の生産性向上を推進しています。農林水産省が2019年2月および2020年2月に公表した「食品製造業の生産性向上事例集」*5では、先進的な取組を中心に、大きな投資を伴わない低コスト、かつ即座に取り組むことのできる改善例まで幅広く掲載しています。これらの取組は、DXの前段階(デジタライゼーション)として参考になります。

3.DX推進に関する自社の現状評価のやり方

DXを推進するにあたり、ビジネスモデルや企業文化などの変革が求められる一方で、「変革に対する関係者の理解が得られない」や「DXを実現するための経営としての仕組みの構築が伴っていない」などの課題が散見されます。課題解決のためには、経営幹部、事業部門(食品製造部門や品質管理部門を含む)、総務部門(DXやITの担当部門を含む)等の関係者が、DXを巡る自社の現状や課題、とるべきアクションは何かについて認識を共有することが重要となります。

そこで、経済産業省では、多くの日本企業が直面しているDXを巡る課題を指標項目(チェック項目)とした上で、自社のDXの推進状況の確認ができるセルフチェックシートを前述の『「DX 推進指標」とそのガイダンス』の中で公表しています。関係者がベクトルを合わせて次のアクションにつなげたり、気づきを得る機会となりますので、一度、当該指標(チェックシート)を活用し、社内関係者で議論をしながら自社の現状や課題を洗い出すのも一考です。

なお、当該セルフチェックシートを経済産業省に提出することができます。その集計結果は独立行政法人情報処理推進機構から公表されています。直近では2023年5月に約4,000社分を取りまとめた「DX推進指標 自己診断結果 分析レポート(2022年版)」*6公表されています。このレポートには、2019年から始まった各指標の全体傾向や経年変化、企業規模別の特徴等が記載されていますので、自社の現状評価と比較する上では参考となります。

4.食品関連事業者のDX取組

経済産業省では、経営者に求められる企業価値向上に関して、実践すべき事柄を「デジタルガバナンス・コード」として取りまとめ、直近では、2022年9月に「デジタルガバナンス・コード2. 0」*7を公表しています。また、『中堅・中小企業向け「デジタルガバナンス・コード」実践の手引き2.0』*8を2023年4月に公表しており、この中で、複数の食品関連事業者の取組事例も紹介されています。

図表3に、食品関連事業者が抱える課題とDX取組の例を示します。自社のDXへの推進状況に関する現状評価や自社のレベルを認識した上で、食品関連事業者や他の業界の取組状況を知ることで、次に取り組むべきステップに対する理解を深めることが期待されます。

おわりに

以下に、官公庁が公表しているDX関連の参考文献を記載しました。これからDXを推進する食品関連事業者においては、これらの文献を読み込むことにより、DXの本質や具体的な他社事例を認識する契機となることが期待できます。

次回以降は、食品関連事業者が抱える課題のうち、食品安全マネジメントおよび品質マネジメントの観点から、DX取組の成功事例や導入のポイントを解説する予定です。

MS&ADインターリスク総研株式会社発行のPLレポート(食品)2023年7月号を基に作成したものです。