人的資本の取組は企業価値向上につながるか?~人的資本調査2022データの分析による検証の試み~

公開日:2024年1月26日

人的資本経営

■ 昨今、「人的資本」に対する社会の関心が飛躍的に増加していますが、本邦で提唱されている「人的資本経営・開示」の取組が企業価値向上につながることを示した研究はまだ少ない状況です。

■ そこで、「人的資本調査2022」のデータを用いて、企業の「人的資本の取組」と「企業業績」の関係を統計的に分析しました。

■ その結果、人的資本取組の水準が高い企業群は業績数字が他の群より優れており、一部の人的資本取組の定量スコアは業績数字と統計的に有意な相関がみられました。

■ 本稿では分析結果から得られた示唆や今後の分析課題についても紹介します。

人的資本への注目と企業業績との関係性

従業員の能力・才能・技能資格・労働意欲等の人的資本は、建物や設備等の有形資産と同様に、企業に利益をもたらす重要な無形資産です。岸田政権が掲げる「新しい資本主義」では「人への投資」の重要性を強調しており、人的資本を含む無形資産投資を充実させることに加え、投資家等のステークホルダーへ情報開示し対話を行うことが必要であるとされています。

既に欧米では、人的資本の情報開示が進められてきましたが、日本でも2023年3月期より有価証券報告書において人的資本の開示が義務化されました。開示されることで、これまで外部では知り得なかった企業の人的資本に関する情報が可視化され、経営者、投資家、そして従業員をはじめとするステークホルダー間の相互理解が深まることが期待されます。

投資家が人的資本に着目する理由として、人的資本が中長期的な企業業績につながるという期待が挙げられています。実際に、人的資本と国内企業の業績については、「人材投資効率と株価」(石川・長谷川、2019[1])や「ESGの『S』レーティングと株価」(ニッセイアセットマネジメント、2020[2])といった分析が行われ、いずれも人的資本に関連する指標が優れた企業は株価リターンが相対的に優れているという結果が得られています。

ただし、これらの研究では現在我が国で推進されている「人的資本経営」(経済産業省、2020[3]・2022[4])や「人的資本可視化指針」(内閣官房非財務情報可視化研究会、2022[5])に基づく取組との関連性には触れられておらず、これらの取組と企業業績の関係性については現時点で分析データが蓄積されているとは言い難いです。

そこで本稿では、本邦で進められている人的資本の取組が企業業績とどのような関係にあるかについて、「人的資本調査2022」のデータを用いて「人的資本と企業業績の関係分析」を行った結果について紹介します。(なお、本稿は2023年6月10日開催の一般社団法人経営情報学会 2023年度年次大会で発表された内容[6]を編集したものです。)

人的資本調査2022について

まず、分析対象とした「人的資本調査2022」の概要について簡潔に説明します。

・ 調査対象企業:上場企業を中心に人的資本に関する調査票を配布し280社から回答を得ました(上場232社、非上場48社)。今回の分析対象とした項目に欠損がなかった184社を分析に使用しました。

・ 調査実施時期:2022年9月~12月

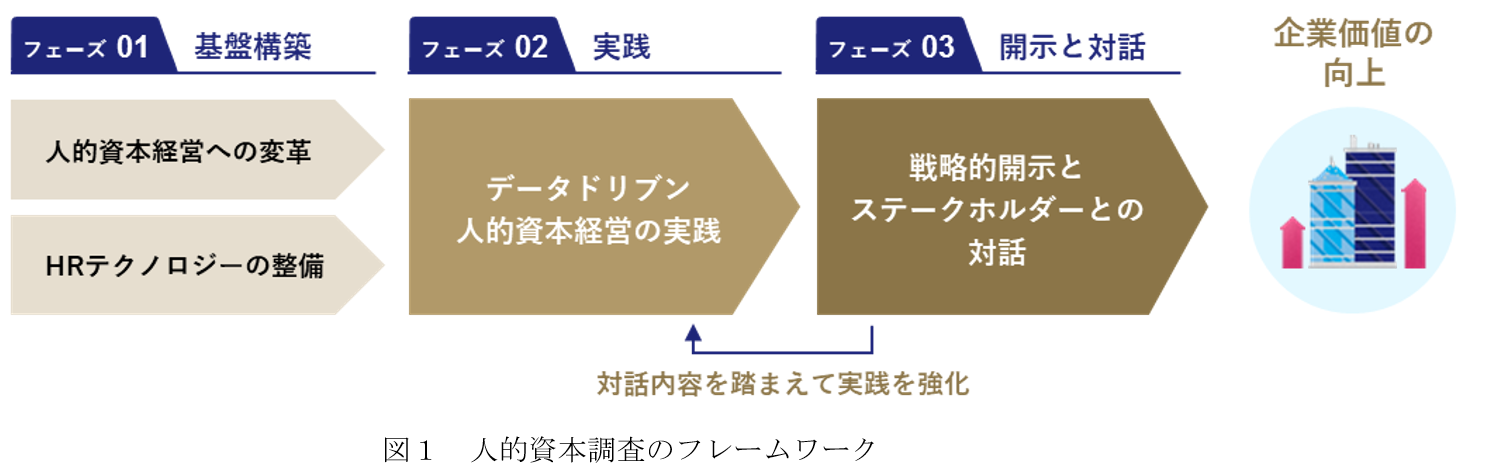

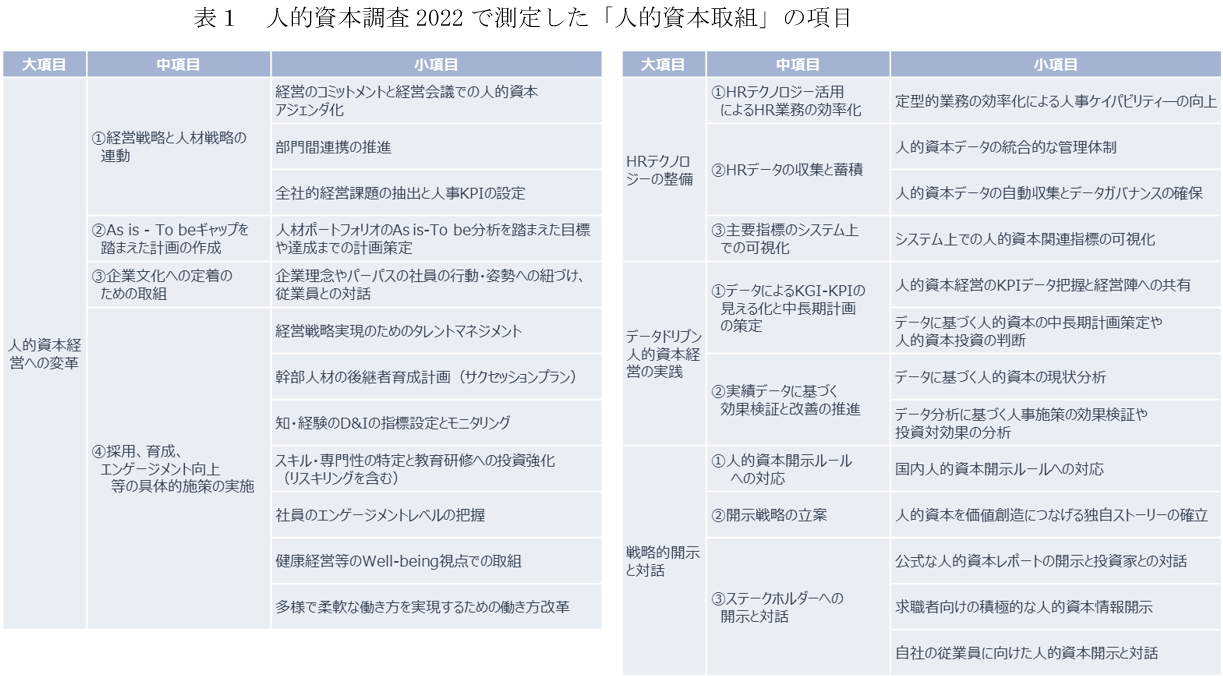

・ 調査項目:MS&ADインターリスク総研(株)が(一社)HRテクノロジーコンソーシアム、HR総研(ProFuture(株))と共同で実施した「人的資本調査2022」の設問を使用しました。同調査は「人材版伊藤レポート2.0」や「人的資本可視化指針」で推奨されている人的資本の取組内容を参考に作成されており、大項目として「人的資本経営への変革」、「HRテクノロジーの整備」、「データドリブン人的資本経営の実践」、「戦略的開示とステークホルダーとの対話」の4つに大別されています(図1)。

また、大項目の下には中項目、小項目を配し、企業の人的資本についての取組水準を各項目レベルにおいて4段階でスコア化出来るように設計されています(表1)。

人的資本の取組水準と企業業績の関係性

人的資本調査2022の大項目と企業業績の関係性

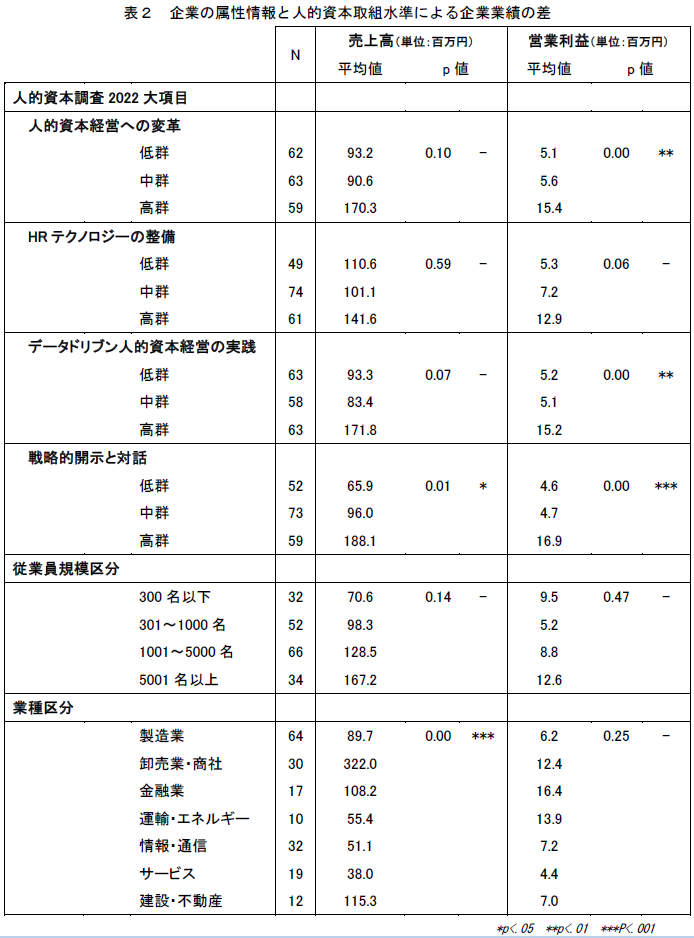

大項目の評価点を元に回答企業を低群、中群、高群の3群に分けました。この人的資本取組の水準が異なる3群間で企業業績に差がみられるかを検証しました。企業業績の指標としては「従業員一人当たりの売上高・営業利益(調査回答時点の直前決算期の情報)」を使用しました。なお、人的資本の取組水準以外にも、従業員規模や業種により業績指標に差がみられる可能性を考慮し、従業員規模や業種でも同様の分析を行っています。

分析の結果、1人当たり営業利益では「HRテクノロジーの整備」を除く「人的資本経営への変革」、「データドリブン人的資本経営の実践」、「戦略的開示と対話」の3項目において取組水準に差が見られ、統計的な検証を行ってもp値は0.05未満となり有意な差であることが確認されました (表2)。(p値とは、ある結果が偶然発生する確率で、有意確率が有意水準(一般には0.05)よりも小さい場合、検定結果を統計的に有意であると判断するものです。)一方、従業員規模や業種では有意な差は見られませんでした。

続けて1人当たり売上高について同様の分析を行ったところ、取組水準による有意差は「戦略的開示と対話」のみで見られたことに加え、業種区分でも統計的に有意な差が見られました。1人当たり売上高は原価額により大きな影響を受けるため、業種によって統計的に有意な差が生まれやすいと解釈できます。以上の結果より、1人当たり売上高は回答企業の業種分布による影響を受けやすいことから、以降の分析では1人当たり営業利益のみを企業業績の指標として分析を行いました。

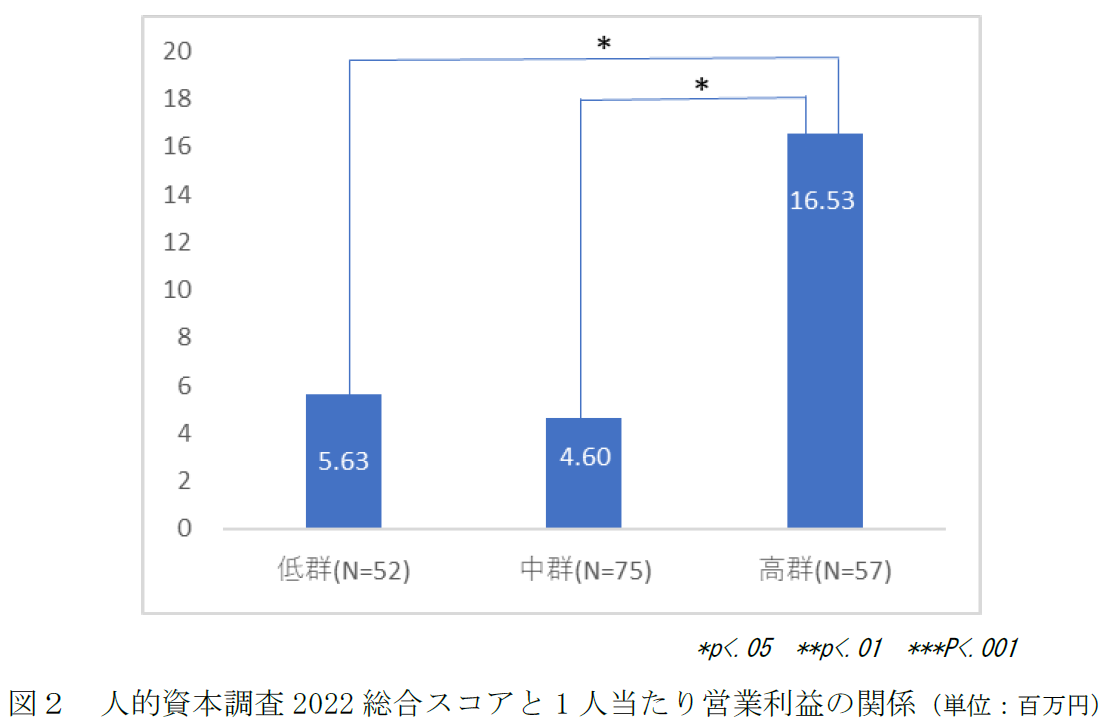

最後に、企業業績と有意な関係性が見られなかった「HRテクノロジーの活用」を除く3項目の得点を合計し、「総合スコア」とした上で、再度3群に分けて企業業績との関係を分析しました。その結果、「高群」に分類された企業群は、低群、中群と比べ有意に1人当たり営業利益が高く、3倍程度の差がみられることが確認されました(図2)。

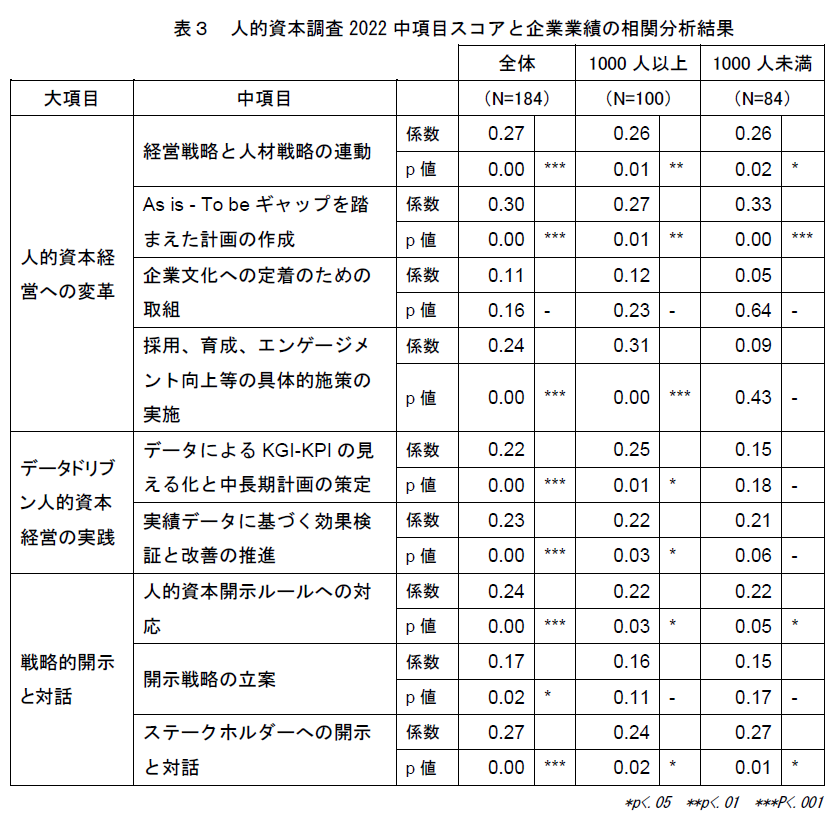

人的資本取組の水準と企業業績の間に一定の関係が見られることが確認できたため、どのような取組内容が業績指標と深く関係するかを分析すべく、人的資本調査の大項目を細分化した中項目の単位で企業業績との相関分析を行いました(表3)。相関分析は、2つの変数がどの様な関係性を持っているかを分析する一手法であり、分析によって算出される相関係数は、1に近いほど2変数間の正の相関が強く、-1に近いほど負の相関が強いことを表しています。

今回は従業員規模によって人的資本取組と業績の関係性が異なるかを検証するため、回答企業を従業員規模1,000人以上の企業と1,000人未満の企業に分けた分析を合わせて行いました。

分析の結果、表2の分析と同様に「HRテクノロジーの整備」を除く大半で下位項目と企業業績とに有意な正の相関が見られました(そのため表3からは「HRテクノロジーの整備」に関する結果は割愛しています)。唯一、「人的資本経営への変革」の下位項目である「企業文化への定着のための取組」のみ相関係数が有意となりませんでしたが、同項目は人的資本調査2022の全項目の中でも特に「取組が進んでいる」という回答が多かったことから、企業間で大きな差がつきづらかった可能性も考えられます。

従業員規模別の結果では、1,000人以上の企業が1,000人未満の企業に比べ、有意な相関がみられる項目が多い結果となりましたが、有意な相関がみられる項目はおおむね共通している傾向にありました。ただし、「人的資本経営への変革」に属する「採用、育成、エンゲージメント向上等の具体的施策の実施」については1,000名以上企業でのみ有意な相関がみられ、従業員規模による差が顕著な項目となりました。

結果から得られた示唆と今後に向けた課題

以上の結果より、我が国で推進されている「人的資本経営」や「人的資本可視化」の取組を高水準で実践している企業は、そうでない企業に比べ高い企業業績を上げていることが示されました。今回の分析では人的資本の取組水準の最も高い群のみが、他の2群に比べ高い営業利益を上げていました。このことから、人的資本の取組はある程度実践すれば結果が出るものではなく、一定以上の高い水準に至らなければ、企業業績に影響をおよぼさない可能性が示唆されます。

今回、「HRテクノロジーの活用」については企業業績と有意な関係性が示されませんでした。「HRテクノロジーの活用」ではHRテクノロジーによる業務効率化の水準や、人的資本データを収集・分析する際の工数削減を主に測定しています。HRテクノロジー活用により業務効率化が進んだとしても、これを人的資本経営の基盤となる人材戦略の立案や外部評価につながる開示の取組につなげていかなければ企業業績という成果には至らない可能性が示されたとも考えられ、興味深い結果といえます。

一方で、「データドリブン人的資本経営の実践」については企業業績との関係が示されており、単なる業務効率化ではなく、人的資本経営や開示を戦略的に推進するためのテクノロジーへの投資は重要な要素であることも示唆されています。

最後に、本稿で示した分析結果はあくまで相関関係の分析であり、因果関係を示すものではないことには注意が必要です。業績の良い企業が人的資本への取組を積極的に進めている可能性もあり、今後明確にしていく必要があると考えます。

まとめ

今回、人的資本調査2022のデータ分析により、人的資本の取組が進んでいる会社の企業業績が優れているという結果が得られました。これは「人材版伊藤レポート」や「人的資本可視化指針」で「人的資本投資が企業価値向上につながる」としている主張とも整合しており、我が国で進められている「人への投資」の効用を間接的に示す研究成果と考えられます。

人的資本への取組(=人への投資)が企業業績につながるというエビデンスが蓄積されれば、企業の経営者もより人的資本投資に前向きな姿勢を示すと思われますし、投資家も投資判断の材料としての優先順位を上げることが想像されます。

【出典】

[1]石川康・長谷川恭司,人材投資効率と株価,証券アナリストジャーナル,2019

[2]ニッセイアセットマネジメント株式会社,ESGの『S』レーティングと株価(ニッセイアセットマネジメント,2020,p17

[3]経済産業省,持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会報告書~ 人材版伊藤レポート,2020

[4]経済産業省,持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会報告書~ 人材版伊藤レポート2.0,2022

[5]内閣官房非財務情報可視化研究会,人的資本可視化指針,2022

[6]山口高弘・國枝俊弘人的資本取組水準と企業業績との関連性検証の試み,経営情報学会2023年次大会抄録,2023

MS&ADインターリスク総研株式会社発行の人的資本・健康経営インフォメーション2023年11月(No.2)を基に作成したものです。