<自然災害・事業継続>感染症BCPの見直しポイント ~新型インフルエンザ等対策政府行動計画・ガイドライン改定を踏まえて~

公開日:2025年7月16日

自然災害・事業継続

■ 新型コロナへの対応やその課題等を踏まえて、2024年7月、8月に新型インフルエンザ等対策政府行動計画およびガイドラインが改定されました。

■ 本稿では、各事業者が主に参照する「事業者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイドライン」の新旧比較をした上で、感染症BCPの見直しポイントを解説します。

新型インフルエンザ等対策政府行動計画・ガイドライン改定について

新型コロナの感染拡大により国民生活および社会経済活動は大きく影響を受けることとなりました。この経験により新型コロナへの対応で明らかとなった課題や、関連する法改正等を踏まえ、新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症以外も含めた、幅広い感染症の危機に対応できる社会を目指すため、新型インフルエンザ等対策政府行動計画(以下、行動計画)の抜本的な改定が行われ、2024年7月2日に閣議決定されました。

また、新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(以下、ガイドライン)についても行動計画の改定に合わせた修正や、新たな行動計画の構成に沿った新規分野の対応検討が進み、2024年8月30日に改定されました。

本稿では主に、ガイドラインのうち多くの事業者に関わる「事業者・職場における新型インフルエンザ等対策ガイドライン」(以下、事業者ガイドライン)に基づいて、事業者の感染症BCP改定ポイントを説明します。なお、その他のガイドラインの中には、一部の事業者(医療機関や保健所、製薬会社等)に関わるものもありますが、それらについては本稿では触れませんのであらかじめご了承ください。

事業者ガイドラインの新旧比較

事業者ガイドラインは、事業者が感染症BCPを見直すにあたり最初に確認するべきガイドラインですが、中核となる「第2章 業務計画およびBCP策定・実施の留意点」の項目立ては以下のとおり新旧で変わりはありません。

・新型インフルエンザ等対策体制の検討・確立

・感染対策の検討・実施

・新型インフルエンザ等に備えた事業継続の検討・実行

・教育・訓練、点検・改善

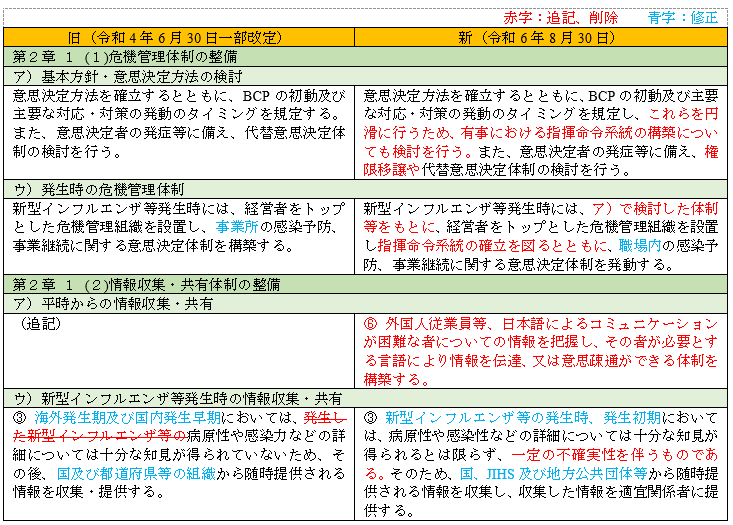

また、上記各項目の具体的な改定内容においても、事業者が押さえるべきポイントは新旧で大きく変わりませんが、「幅広い感染症」の危機に臨機応変に対応できるよう記載内容が一部見直されているため、ここでは、上記各項目ごとに主な改定箇所を新旧比較します。

(1)新型インフルエンザ等対策体制の検討・確立

本項目に関しては、「指揮命令系統の構築」や「権限移譲」というワードが追記されました。特性の異なる「幅広い感染症」に臨機応変に対応するためには、判断者のもとに十分かつ正確な情報が集まる仕組みの構築が必要不可欠であることから追記されたと推察されます。

また、外国人従業員が増加している現状を踏まえ、日本語によるコミュニケーションが困難な従業員等へ配慮についても追記されました。

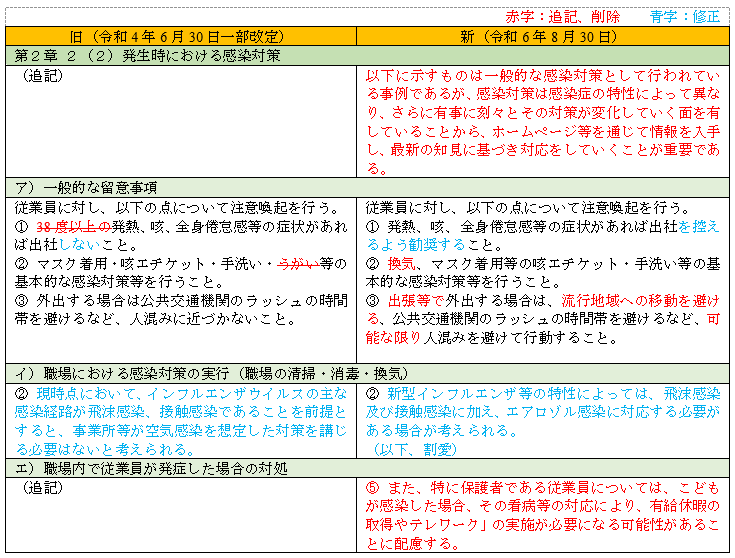

(2)感染対策の検討・実施

本項目に関しては、「幅広い感染症」へ対処することを前提に、例えば「38度以上の」等特定の感染症に限定される記載は削除されています。特性の異なる「幅広い感染症」に臨機応変に対応するためには、ホームページ等を通じて都度情報を入手し、最新の知見に基づき対応をしていく事が重要です。また、職場内で従業員が発症した場合の留意点として、従業員の子どもが感染した際の看病等に係る有給休暇の取得やテレワークの実施について追記されました。

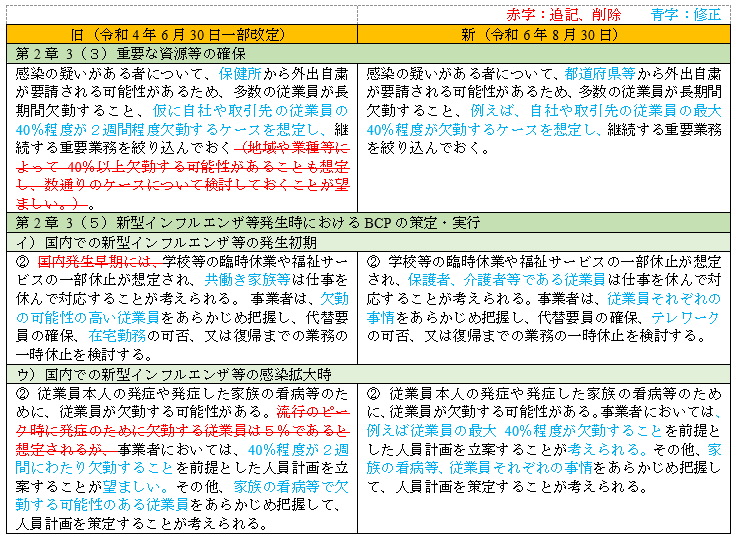

(3)新型インフルエンザ等に備えた事業継続の検討・実行

本項目に関しても、「幅広い感染症」へ対処することを前提に、従来の「自社や取引先の従業員の40%程度が2週間程度欠勤するケースを想定し、継続する重要業務を絞り込んでおく」「40%程度が2週間にわたり欠勤することを前提とした人員計画を立案することが望ましい。」との記載から、「2週間程度」という記載が削除されました。

一方、従来から、「事態の深刻度」に応じて対応事項が整理されていますが、「感染症の拡大状況」(海外発生期、国内発生初期、拡大期等)で「事態の深刻度」を整理している点は大きく変わっていません。

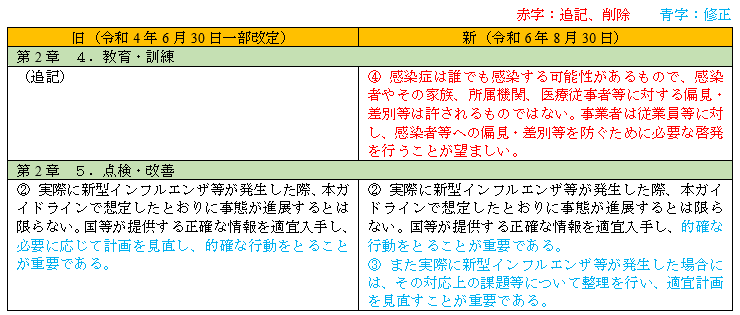

(4)教育・訓練、点検・改善

本項目に関しては、感染者等に対する偏見・差別等を防ぐための啓発対応を追記しています。これら偏見や差別が、法的責任を伴い得ることや、患者が受診行動を控える等感染症対策の妨げになる可能性があることから追記されたと推察されます。

感染症BCPの見直しポイント

ここまで、事業者ガイドラインの主な改定箇所を確認しましたが、改定の主目的は、「幅広い感染症」の危機に臨機応変に対応する点にあることが伺えます。次に、これら改定箇所と目的を踏まえ、感染症BCP見直しの主なポイントを整理します。

(1)事態の深刻度(対策局面)の見直し

感染症BCPでは、感染対策や事業継続対策を「事態の深刻度」に応じて整理するのが通常ですが、前記2(3)のとおり、事業者ガイドラインでは、この「事態の深刻度」を従来どおり「感染症の拡大状況」(海外発生期、国内発生初期、拡大期等)をもとに整理をしており大きな改定をしていません。

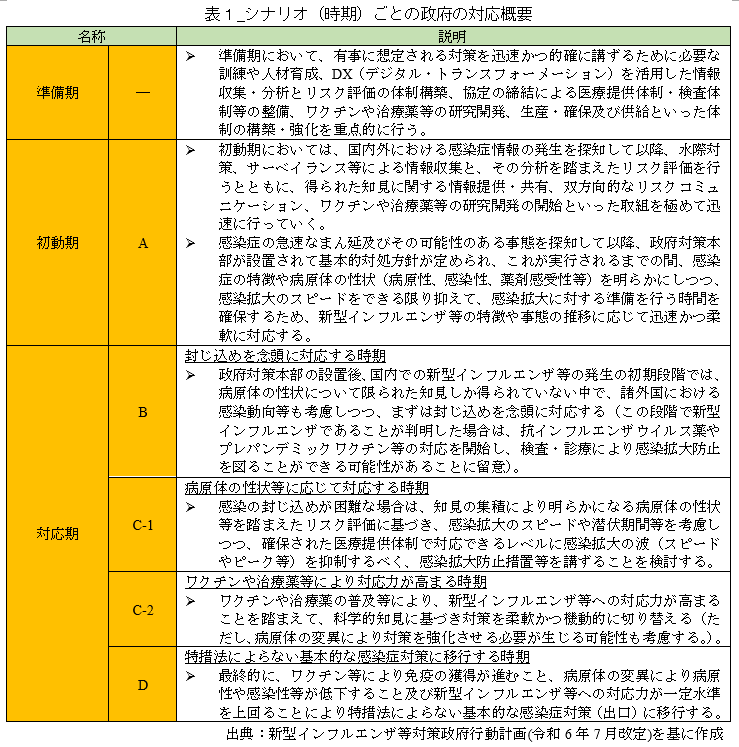

この点だけを見ると、見直しの必要性がないように思えますが、今般、政府行動計画は「事態の深刻度」を、「感染症の拡大状況」ではなく、病原体の症状や感染症の重篤度、ワクチン等政府対応の実施状況を加味した「シナリオ(時期)」という形で再整理をしています。事業者は、政府の対応を踏まえて各種対応を実施するのが通常であるため、事業者のBCPにおける「事態の深刻度」の考え方も、政府行動計画に沿った形で見直しをされることを推奨します。

政府の行動計画における「シナリオ(時期)」の概要は、表1のとおりですが、「感染症の特徴、感染症危機の長期化、状況の変化等に応じて幅広く対応するため、初動期および対応期を、対策の柔軟かつ機動的な切替えに資するよう」シナリオを構成してます。

従来の「感染症の拡大状況」も考慮したシナリオとなっている為、「事態の深刻度」の考え方の見直しにあたっては、すべてを抜本的に変えるところまで必要はありませんが、事業者ガイドラインの「幅広い感染症」の危機に臨機応変に対応する目的から「対応期C-1:病原体の性状等に応じて対応する時期」のシナリオと、ワクチン復旧によって明らかに対応事項が変わった新型コロナ禍の経験から「対応期C-2:ワクチンや治療薬等により対応力が高まる時期」のシナリオは、少なくとも考慮する形での見直しが必要だと考えます。

(2)情報収集・連携の具体化

前記(1)で、感染症BCPにおける「事態の深刻度」の見直しにおいて、政府行動計画の「対応期C-1:病原体の性状等に応じて対応する時期」シナリオ(時期)を考慮すべきだと整理をしましたが、その狙いは「幅広い感染症」の危機に臨機応変に対応する点にあります。

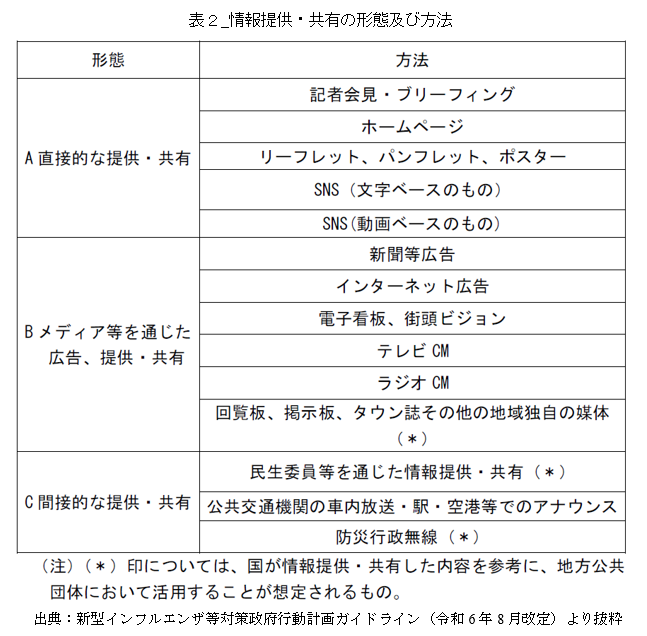

そして、臨機応変に対応するためには、判断者のもとに十分かつ正確な情報が集まる仕組みの構築が必要不可欠ですが、この点に関連して、今回改定されたガイドラインの一つである「情報提供・共有、リスクコミュニケーションに関するガイドライン」で、表2のように政府等からの情報源がより明確に整理された点を踏まえ、今後、感染症BCPを見直すにあたっては、臨機応変な対応に必要な情報の入手先を表2等を参考にあらかじめ整理をしておくことを推奨します。

(3)感染症BCPモデルにおける見直しポイントの位置づけ

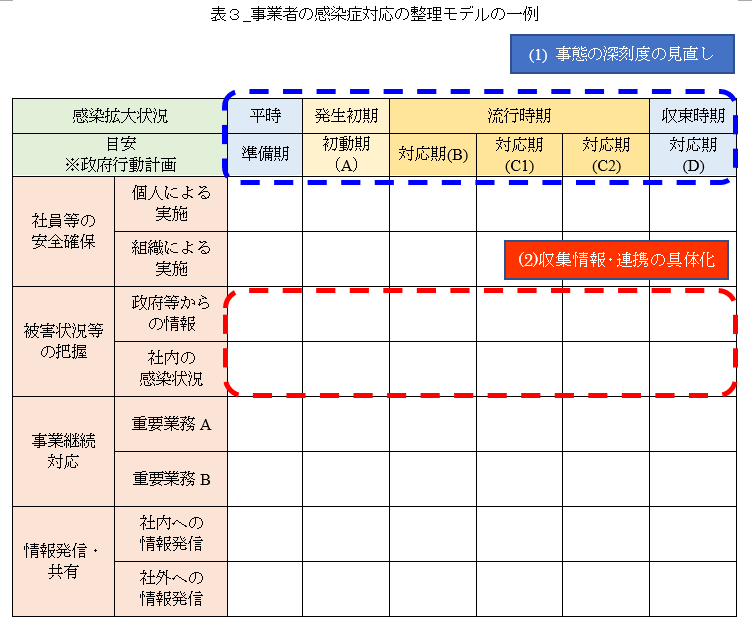

MS&ADインターリスク総研作成の感染症BCPモデルは、表3のように、横軸に「事態の深刻度」、縦軸に「対応事項」を設定して、「事態の深刻度」に応じて「対応事項」を整理することを基本としますが、最後に、前記(1)(2)の見直しポイントが、モデルのどの項目に位置づけられるのかを提示します。

感染症BCPの全体像を踏まえた上で、どの部分を見直せば良いかイメージをしていただれば幸いです。

まとめ

今般、政府の行動計画やガイドラインは、「幅広い感染症」の危機に臨機応変に対応できるように改定されました。新型コロナ禍より数年経過している中、既に感染症BCPの見直しに着手あるいは完了されている事業者も一定あると推察されますが、自社の感染症BCPが、上記改定の趣旨である「幅広い感染症」の危機に臨機応変に対応できるものになっているのか、この機会に再度見直しをされることを推奨します。

本稿が、多くの事業者の感染症BCP策定、見直しの一助となれば幸いです。

MS&ADインターリスク総研株式会社発行のBCMニュース(2025 No.1)を基に作成したものです。

事業継続計画(BCP)に対する企業の見解について、帝国データバンクが全国の企業に行った調査の結果を解説しています。

MS&ADインターリスク総研株式会社

企業や組織のリスクマネジメントをサポートするコンサルティング会社です。

サイバーリスク、防災・減災、BCM/BCP、コンプライアンス、危機管理、企業を取り巻く様々なリスクに対して、お客さま企業の実態を踏まえた最適なソリューションをご提供します。

また、サステナビリティ、人的資本経営、次世代モビリティといった最新の経営課題にも豊富な知見・ノウハウを有しています。中堅・中小企業にも利用しやすいソリューションも幅広くラインナップしています。