介護BCPガイドラインの改訂ポイントについて

公開日:2024年10月30日

自然災害・事業継続

■厚生労働省より公開されている介護BCPのガイドラインおよびひな形、研修動画が改訂されました。

■ガイドラインの改訂に重大は変更点はありませんが、介護事業所の実情に沿った修正がなされました。

■研修動画には新たに机上訓練の解説動画が追加されました。

■介護事業者においては、改訂されたガイドライン等を踏まえ、策定したBCPの実効性向上を図っていくことが期待されます。

介護施設・事業所等におけるBCP義務化の背景

令和3年度(2021年度)介護報酬改定に伴う運営基準の改正により、すべての介護サービス事業所に業務継続計画(以下「BCP」)の策定・研修・訓練の実施が義務となり、2024年3月末をもって経過措置期間が終了したところです。2024年度以降はBCP未策定の事業所には基本報酬の減算措置が取られることとなりました(居宅療養管理指導及び特定福祉用具販売を除く、一部経過措置期間有)。

ここでは、介護サービス事業所において自然災害及び感染症のBCPに関する取組が義務化となった背景について振り返ります。

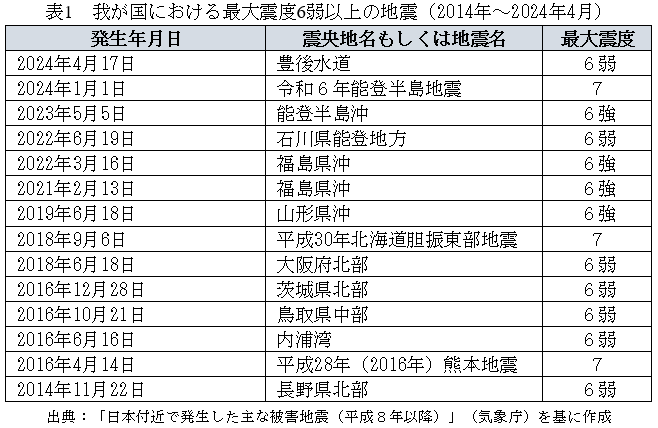

2014年から2024年の10年間において我が国で最大震度7を観測した地震は3回ありますが、最大震度6弱以上の地震は14回発生し、いずれにおいても建物の損壊や破損が発生しました。

2024年の能登半島地震においても多くの介護サービス事業所から停電や断水、建物の損壊、インフラ寸断による孤立化等の被害が報告されました。

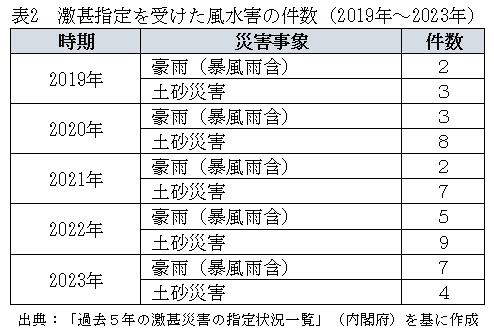

また、地震のみならず風水害についても多くの被害が発生しています。地震や豪雨、洪水など災害対策基本法で規定される災害のうち、地方自治体や被災者に対し特別な助成が必要と政府が判断した災害が「激甚災害」に指定されます。

この激甚災害の指定を受けた風水害は、2019年~2023年に限定しても50件に及び、2020年7月豪雨では熊本県球磨村で特別養護老人ホームの利用者14名が犠牲になる等、介護サービス事業所においても甚大な被害が発生してきました。

介護サービス事業所はその提供するサービスの性質上、休止や停止をすることが難しいため、BCPの策定や研修、訓練を通じて事前の検討や準備を進めることが求められることとなりました。

一方で、2019年12月に中国武漢市で発見され、全世界に感染拡大した新型コロナウイルス感染症は、介護サービス事業所を含む日本社会にも大きな影響を及ぼしました。

介護サービス事業所では密接なケアが多いことや、相対的に体力や抵抗力の低い高齢者が多く利用することからクラスターが発生しやすく、ピーク時には1週間に954の事業所で集団感染が発生しました。

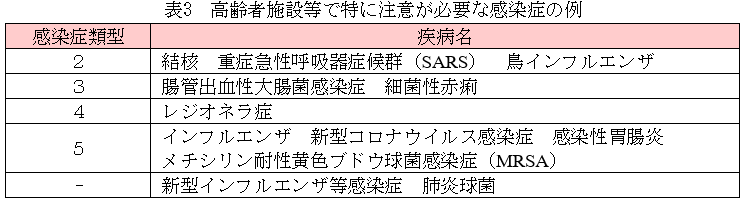

感染症法では、感染症を感染力や感染した場合の重篤性などを総合的に勘案し1~5類等に分類しており、新型コロナウイルス感染症は当初、2類相当の位置づけでしたが2024年8月時点では5類感染症に分類されています。

しかしながら、依然として地域的な流行のリスクがあることから相応の感染予防対策が求められるところです。

なお、高齢者施設等において集団感染のリスクが特に高い感染症である結核は2類、O157に代表される腸管出血性大腸菌等は3類に位置付けられています。

また、今後も新型コロナウイルス感染症のように社会的インパクトの大きい新興の感染症が発生する可能性もあり、これら感染症により介護サービス事業所においてその業務継続が困難になる状況を想定し、事前の備えとしてBCPを策定することが求められるところです。

ガイドライン・ひな形、動画の改訂について

上記で述べたような背景により、2021年度からすべての介護サービス事業所にBCPの策定が求められることとなりましたが、それに伴い厚生労働省から「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」(以下「自然災害編BCPガイドライン」)、「介護施設・事業所における新型コロナウイルス感染症発生時の業務継続ガイドライン」(以下「感染症編BCPガイドライン」)とそれぞれのひな形及び例示入りひな形、策定に関する解説動画がホームページ上に公表され、ガイドラインとひな形、解説動画に関しては2024年6月に改訂版が公開されました。本項ではそれらの改訂内容の主なポイントについて述べます。

(1) ガイドラインとひな形の主な改訂ポイント

各ガイドラインについては大きな変更点はないものの、細かい点で介護事業所の実情に沿った内容に修正がなされました。ひな形については従来はMicrosoft Word版で公開がされていましたが、例示入りひな形に併せてMicrosoft Excel版での公開となりました。なお、ひな形の内容および構成についても例示入りひな形に揃えられました。

① 自然災害編BCPガイドライン(主な改訂点のみ記載)

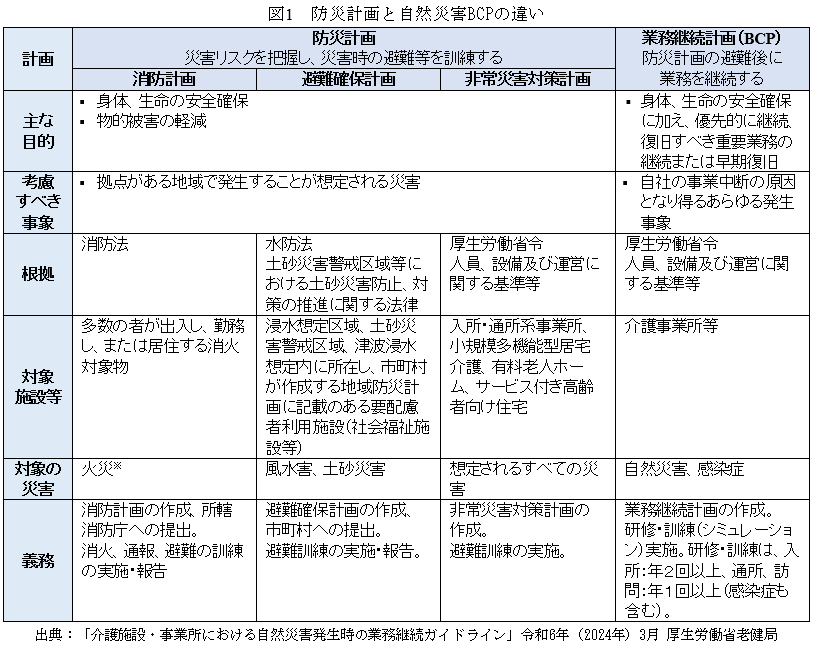

▪ 介護サービス事業所においては消防計画等のように既に策定が義務となっている防災計画がありますが、それらとBCPの違いについてより丁寧に説明されました(自然災害編BCPガイドラインP4)。

※ 消防法第一条において、その目的を「火災又は地震等の災害による被害を軽減する」こと等としているため、消防計画の対象災害には、地震も含まれるのが適当と考えられる

▪ 夜間の避難や在宅高齢者の避難生活支援について、地域の協力が不可欠であることから、「日頃の訓練や交流を通じて地域との関係性を深めておく」ことの重要性が追記されました(自然災害編BCPガイドラインP6)。各種調査により、地域との連携や関係性の構築に課題感を持っている介護サービス事業所が多いことが明らかになっており、有事の際に地域と適切な協力態勢が組めるようBCPを通じて予め関係性を構築しておくことが求められていると言えます。

▪ 業務の優先順位の整理に当たっては、必ずしも通常通りのサービス提供ではなく、「重要業務」に絞って継続することを目指すこととされました(自然災害編BCPガイドラインP7)。従来は「可能な限り通常通りのサービス提供」を目指すこととされていましたが、有事の際には職員確保が困難になることやライフラインの停止等が想定されるため、利用者の生命や健康に直結するケア等の重要業務に資源を集中すべきという考えが示されました。

▪ BCPの関係者への周知や研修、訓練(シミュレーション)を実施することにより、策定したBCPの「課題を発見し、対策を講じることを繰り返すことでレベルアップ」につなげることが追記されました(自然災害編BCPガイドラインP7)。BCPの策定は一過性のものではなく、研修や訓練等を通じた定期的な見直しにより、有事の際により有効なものとなるよう継続的に改善を図るべきとの考えが示されました。

▪ 災害発生時の対応体制について、「役割は固定的なものではなく、被害程度、業務量により柔軟に運用する可能性があることを確認する」こととされました(自然災害編BCPガイドラインP18)。想定外の事象が発生した場合、そうした状況においては計画に沿った硬直的な対応とするのではなくBCPを基準としつつ全体最適を図ることが重要であり、これらは訓練を通じて対応力を向上させることが推奨されます。

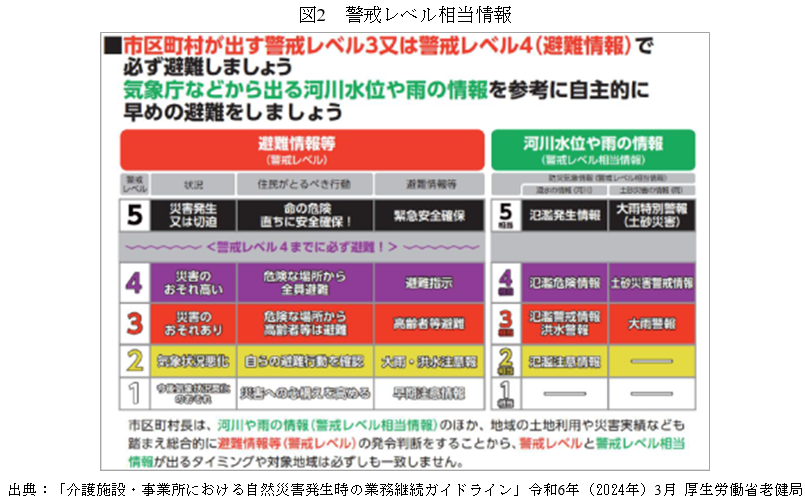

▪ 国土交通省・気象庁・都道府県から出される河川水位や雨の情報(警戒レベル相当情報)、警戒レベルの情報が最新のものに更新されました(自然災害編BCPガイドラインP21)。

② 感染症編BCPガイドライン(主な改訂点のみ記載)

▪ BCPの策定を通して、「事業継続の方針を決めて共有すること」と「体制」を定めることが追記されました(感染症編BCPガイドラインP2)。感染症発生時には各種意思決定等においてスピード感ある対応が求められるため、予め事業所としてどのように事業継続を図るのか方針を定めておくことが重要です。また、人的資源が限られる可能性が高いことから、そうした状況においても適切な対応が図れるよう体制を事前に定めておくことも求められています。

▪ 業務の優先順位の整理(感染症編BCPガイドラインP8)とBCPのレベルアップ(同P8)について、上記自然災害編BCPガイドラインと同様の修正がなされました。

▪ コホーティング(隔離)実施時に、当該エリアに「入室時には必要な個人防護具を着用してから入室し、退室時には使用後の個人防護具を脱ぎ、手指衛生を行ってから退室」することが追記されました(感染症編BCPガイドラインP14)。コホーティング(隔離)の実施に関わらず、ガウンテクニックや手指衛生といった基本的な感染予防策が不十分なことにより、さらに集団感染が拡大するという事例があったことから、より丁寧な記載がなされたと考えられます。これらについてはBCPへの記載だけでなく研修や訓練等により周知徹底を図る必要があります。

▪ 情報発信の必要性について、「事業所だけで判断できない場合は、行政担当者、関係機関等に相談する」ことが追記されました(感染症編BCPガイドラインP27,29)。新型コロナウイルス感染症流行時においては、集団感染等が発生した一部の介護サービス事業所において情報公開をしたことにより、風評被害を受ける等といった事例がありました。こうしたことから、情報発信や公開にあたって事業所やその利用者が不利益を被ることがないよう慎重な検討が求められていると言えます。

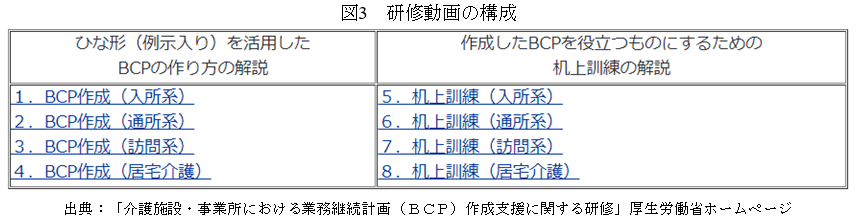

(2) 研修動画の主な改訂ポイント

今回の改訂にあたって、これまで研修動画はBCP策定の解説のみでしたが、新たに机上訓練の解説動画が追加されました。また、BCP策定の解説動画も総論・自然災害編・感染症編の3種類で構成されていたものが入所系・通所系・訪問系・居宅介護の事業種ごとに整理されました。

計画やマニュアル等の作成研修は一般に抽象的な内容になる傾向が多いものの、今回改訂されたBCP策定の解説動画はひな形(例示入り)を基に作成されていることにより、策定にあたっての考え方のみならずより具体的な記載内容まで踏み込んだ内容となっています。

BCP未策定の事業所においては、ひな形(例示入り)を一つのモデルケースとして捉え、自然災害編と感染症編の両ガイドラインと、このBCP策定の解説動画を参照しながら自事業所の特色や実情に合わせていくのが策定への近道となるでしょう。

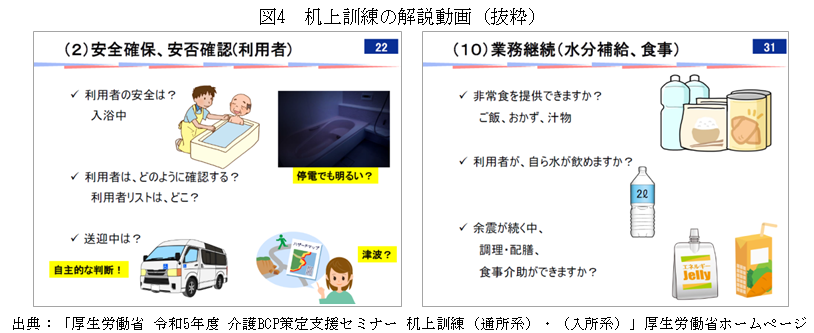

机上訓練の解説動画については、訓練の必要性から訓練の進め方、具体的な訓練シナリオまで取り上げているので、訓練の実施に悩まれている事業所においてはこちらを視聴することでまずは全体像を把握することをお勧めします。

また、事業種ごとに動画が分けられているものの、訓練シナリオについては異なる事業種でも応用可能なものになっていると考えられるので、適宜参考にされると良いでしょう。

介護サービス事業所に今後求められること

最後に、BCPの取組について介護サービス事業所に今後求められることをお伝えして、本リポートの結びとします。

冒頭に述べたように2021年度に義務化となったBCPの一連の取組について3年間の経過措置期間が終了し、2024年4月からBCP未策定事業所に対する減算措置についても定められました。ほとんどの事業所においてはBCP策定のフェーズは終了し、今後は運営基準に定められた研修や訓練、また、関係者への周知や見直し等に取り組まれていくことでしょう。

研修や訓練は繰り返し実施することによりマンネリ化する傾向がありますが、その多くは運営基準を満たすことのみを目的としてしまうことに要因があると考えられます。運営基準を満たすことはもちろん重要ですが、研修や訓練は、策定したBCPの共有や対応内容の習得などにより、自然災害や感染症が発生した際においても重要業務を継続させることが本来の目的として求められるものです。

また、それらを通じてBCPの課題や改善点を把握し、BCPをより実効性あるものにブラッシュアップさせることが、各事業所に対する社会的な要請と捉えるべきでしょう。各介護サービス事業所におかれては、こうした目的意識を持って今後のBCPの各取組を推進ください。

3) 厚生労働省「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」令和6年3月

4) 厚生労働省「介護施設・事業所における感染症発生時の業務継続ガイドライン」令和6年3月

MS&ADインターリスク総研株式会社発行の医療福祉RMニュース2024 No.2を基に作成したものです。