PFASをめぐる日米の最新動向

公開日:2025年9月5日

その他

近年、全国各地で水道水等から国の暫定目標値を超える濃度のPFAS(注1)が検出され、住民の健康への影響が懸念されています。また、一部の自治体では汚染源と見られる事業者へ損害賠償を請求する等、責任を追及する事例も発生しており、今後の動向が注目されます。そこで、PFASで汚染された飲料水による健康被害等によって事業者への訴訟が相次ぎ、日本よりも一部規制の強化が進んでいる米国と比較しながら、日米におけるPFASをめぐる現状を整理します。

そもそも、PFASとは

PFASとは、主に炭素とフッ素からなる化学物質で、ペルフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物のことを指し、1万種類以上の物質が含まれます。

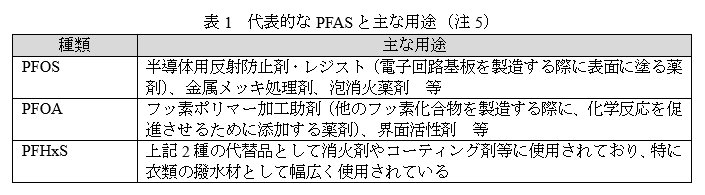

一部のPFASは、撥水・撥油性、熱・化学的安定性といった物性を有することから、幅広い用途で用いられています。代表的なPFASとして、下表のPFOS(注2)、PFOA(注3)、PFHxS(注4)が挙げられます。

PFASとはなにか、どのような影響があるのか、といった点について解説しています。

健康への影響に関する研究動向

(1)健康への影響について

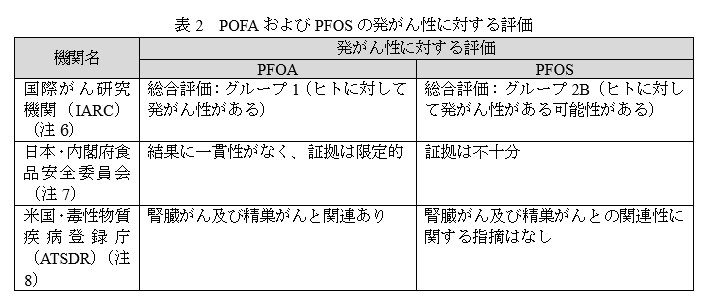

PFASによる健康への影響として、特に発がん性が取り沙汰されています。PFOA、PFOSの発がん性に対する国際機関および日米の政府機関による評価を整理すると下表のとおりです。

世界保健機関(WHO)のがん研究専門の機関である国際がん研究機関(IARC)では、ヒトの疫学研究や動物試験の結果等の科学的根拠を勘案して発がん性への総合的な評価を実施しています。当初はPFOAのみ「ヒトに対して発がん性がある可能性がある」と評価していましたが、2023年12月の発表ではPFOA は「ヒトに対して発がん性がある」に変更され、PFOSが新たに「ヒトに対して発がん性がある可能性がある」と評価されました(注9)。

日本においては、内閣府の食品安全委員会が2024年6月にPFASに関する食品健康影響評価書を公表し、ヒトに対する発がん性についてPFOAは「結果に一貫性がなく、証拠は限定的」、PFOSは「証拠は不十分」と評価しています。

米国では米国・毒性物質疾病登録庁(ATSDR)によって、腎臓がんおよび精巣がんとの関連性について、PFOAは関連性があることを示唆されていますが、IARC等とは異なりPFOSは関連性を指摘されていません。

このように発がん性の評価は国や機関によっても評価が割れています。PFASの健康への影響に関する研究は現在も進んでおり、科学的知見が集積されていくことで今後評価が見直される可能性があります。

(2)摂取量について

PFASの摂取量に関する国際的な基準等は現状ありません。発がん性と同様に、PFASをどの程度摂取すると健康への影響があるかについては国によって考え方が分かれています。

日本では食品安全委員会の評価書が、現時点で得られた科学的知見を基に「耐容一日摂取量(以下、TDI)(注10)」を示しています。そこでは、PFOS、PFOAでそれぞれ1日に体重1kg当たり20ngとされ、このTDIを踏まえた対応が速やかにとられることが重要である、と指摘されています。一方で、PFHxSは評価のための知見が不十分なため、現時点では指標値の算出は困難とされています。

米国では従来は日本と同じ1日に体重1kg当たり20ngでしたが、米国環境保護庁(EPA)が2023年にまとめた評価案において、PFOSは1日に体重1kg当たり最大0.1 ng、PFOAは1日に体重1kg当たり最大0.03 ngまで引き下げました。これによって、日本の基準の最大666倍も評価が厳しくなりました。

使用や飲料水に関する規制状況

(1)製造・輸入、使用に関する規制について

PFASの健康への影響について前述のとおり結論は出ていないものの、予防原則に基づいて規制が進んでいます。予防原則とは、化学物質等が人の健康や環境に対して重大で取り返しのつかない影響をおよぼす恐れがある場合、科学的な因果関係が十分証明されていなくても規制措置を可能にする考え方(注11)です。

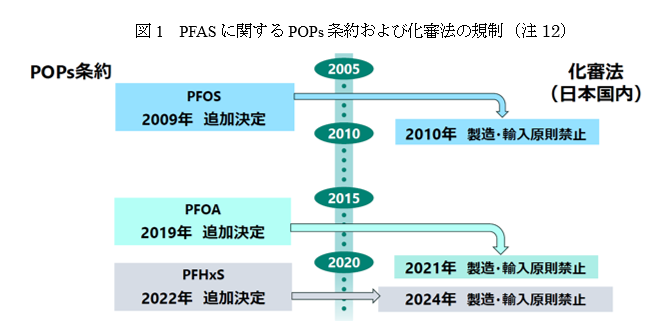

国際的には、残留性有機汚染物質の廃絶、削減等を促すための国際的枠組みであるPOPs条約(ストックホルム条約)において、PFOS、PFOA、PFHxSを対象として、製造・輸入、使用が規制されています。

日本および米国はこの条約の締約国であり、対象とされた物質について、それぞれが条約を担保できるように規制が国内法化されています。

なお、日本では「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」によって、2010年にPFOSが、2021年にPFOAが規制対象となり、2024年にはPFHxSが追加されました。

(2)飲料水に関する規制について

WHOは、各国が飲料水の安全基準を策定する際の基礎資料を公表しており、2022年にPFOS、PFOAでそれぞれ100ng/L、すべてのPFASで500ng/Lを暫定的な基準値として提案しています。

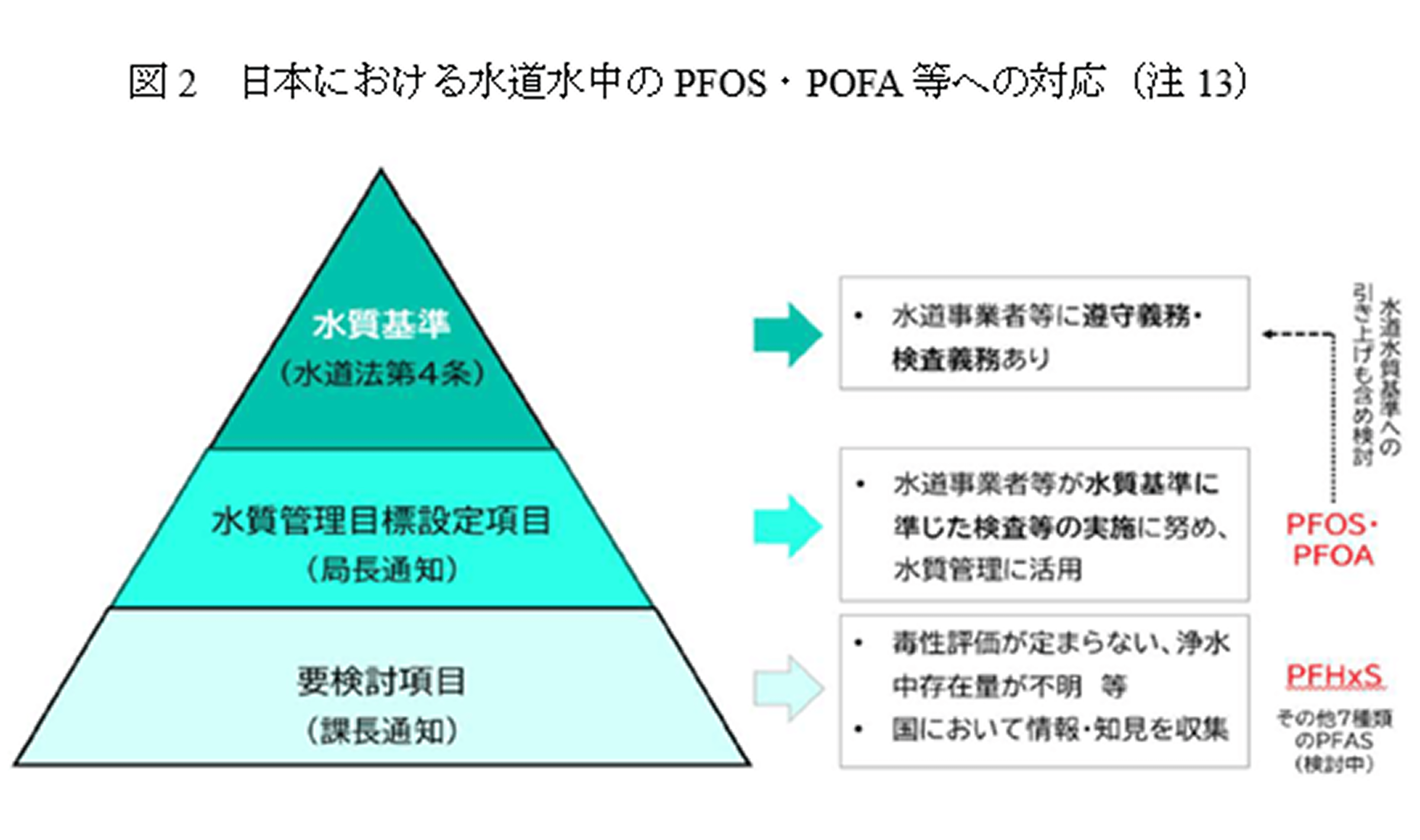

日本では2020年に、厚生労働省が下図のとおりPFOS・PFOAを水質管理目標設定項目に位置付け、その暫定目標値を50ng/L(PFOS・PFOAの合算)と設定しました。

なお、環境省では評価書で示されたTDIを踏まえ、水道水中におけるPFOS・PFOA等について、水道事業者等が検査・基準遵守を義務付けられる水道水質基準へ引き上げる方針を示し、2024年12月の専門家会議で了承されました。なお、基準値については上記の暫定目標と同じ50ng/Lとなり、施行は2026年4月からとなる見通しです。

また、米国では2024年に第一種飲料水規則が公表され、その規制値はPFOSとPFOAでそれぞれ4ng/L、PFHxSを含む一部のPFASでは10ng/Lとされており、日本よりも厳しいものとなっています。

事業者に対する責任追及

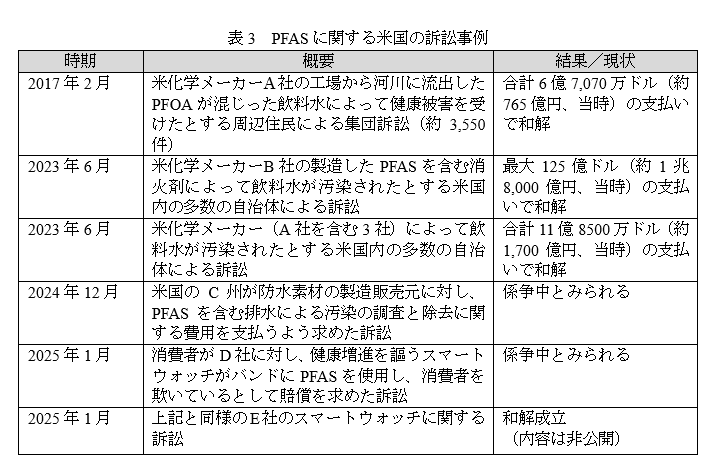

PFASによる飲料水の汚染やそれによる健康被害に対する事業者への責任追及について、米国ではさまざまな訴訟が提起されており、高額での和解・賠償に至ったものが散見されます。

当初は、PFASを製造する化学メーカーに対する飲料水の汚染とそれに伴う健康被害を理由とした訴訟提起が主でした。最近では、PFASを含んだ消費財を販売するメーカー等に対しても訴訟が提起されており、その理由も変化しています。一例を挙げると、スマートウォッチについて、サステナブルで利用者の健康増進に役立つと宣伝していながら、バンドにPFASを使用し、消費者を欺いているとして賠償を求める事案等も発生しています。

日本においては、PFASに関連して事業者に対して損害賠償を求める訴訟が提起された事例はまだないとみられます。一方で、2023年に非常に高濃度のPFASが浄水場から検出された岡山県吉備中央町において、同町が汚染源とみられる使用済み活性炭を管理していた事業者に対し1億円を超える損害賠償を請求した事例が出ています。また、静岡県静岡市では井戸水から高濃度のPFASが検出された問題で、住民団体が市を相手取り、排出元とされる事業者に水質調査費約655万円を請求する住民訴訟を起こしています。

本号では日米におけるPFASに関する最新動向を整理してきました。

事業者においては、ヒトの健康への影響に関する研究結果や規制動向等を引き続き注視しつつ、リスクが増加するような動きがあれば、その予防・低減等に向けて柔軟かつ迅速に対応することが望まれます。

(注1)Per- and Polyfluoroalkyl Substances(ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物)の略称。読みはピーファス。

(注2)Per Fluoro Octane Sulfonicacid(ペルフルオロオクタンスルホン酸)の略称。読みはピーフォス。

(注3)Per Fluoro Octanoic Acid(ペルフルオロオクタン酸)の略称。読みはピーフォア。

(注4)Perfluorohexane Sulfonate(ペルフルオロヘキサンスルホン酸)の略称。読みはピーエフヘクスエス。

(注5)環境省「PFASハンドブック」及び「ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)について」を基にMS&ADインタ―リスク総研にて整理

(注6)内閣府食品安全委員会「PFOA(パーフルオロオクタン酸)及びPFOS(パーフルオロオクタンスルホン酸)に対する国際がん研究機関(IARC)の評価結果に関するQ&A」

(注7)内閣府食品安全委員会「PFASに関する食品健康影響評価書」

(注8)米国・毒性物質疾病登録庁(ATSDR)ウェブサイトの内容をMS&ADインターリスク総研株式会社で翻訳・整理>

(注9)なお、ヒトの疫学研究のみの評価では、PFOAについては、腎細胞がん、精巣がんに関する証拠が報告されているものの限定的であり、その他のがんについての証拠は不十分であると判定されています。PFOSについても証拠は不十分とされています。

(注10)耐容一日摂取量(TDI)とは、ヒトが一生涯にわたって毎日摂取し続けても健康への悪影響がないと推定される量のこと。

(注11)日経ESG「ESG・SDGsキーワード解説 予防原則」

(注12)環境省「Q3 国内ではPFOS等はどのように規制されているのか」

(注13)環境省「PFASハンドブック」P39 より引用。

MS&ADインターリスク総研株式会社

企業や組織のリスクマネジメントをサポートするコンサルティング会社です。

サイバーリスク、防災・減災、BCM/BCP、コンプライアンス、危機管理、企業を取り巻く様々なリスクに対して、お客さま企業の実態を踏まえた最適なソリューションをご提供します。

また、サステナビリティ、人的資本経営、次世代モビリティといった最新の経営課題にも豊富な知見・ノウハウを有しています。中堅・中小企業にも利用しやすいソリューションも幅広くラインナップしています。