事業継続力強化計画のメリットとは|BCPとの違いや策定手順を紹介

公開日:2023年10月20日

自然災害・事業継続

『事業継続力強化計画認定制度』は、自然災害等に対する中小企業の事前対策を推進するために、中小企業が自ら、自社を取り巻く自然災害リスクを確認し、取りまとめた対策の計画を、経済産業大臣が認定する制度です。自社を取り巻くリスクを確認し、その対策を整理することは、経営課題の発見や平時の経営改善にもつながります。

また、事業継続力強化計画を策定して認定を受ければ、補助金の優先採択や低利融資などのさまざまなメリットを得られるのも特徴です。この記事では、事業継続力強化計画の基本的な仕組みや策定するメリット、具体的な策定手順などを解説します。

事業継続力強化計画とは

事業継続力強化計画を策定し、正しく運用していくためには計画策定に求められる内容やその趣旨を押さえておく必要があります。事業継続計画(いわゆるBCP)との違いについても解説します。

事業継続力強化計画の内容と趣旨

事業継続力強化計画は、中小企業が自ら、①自社が事業継続力強化に取り組む目的を考え、②ハザードマップ等を活用した自然災害リスクの確認結果、③安否確認等の小対応手順、④ヒト・モノ・カネ・情報を守るための事前対策、⑤実効性の確保に向けた取組を、取りまとめ策定するものです。

難しそうに思えるかもしれませんが、中小企業庁が公表している「事業継続力強化計画策定の手引き」を参照しながら進められ、計画自体は分量のイメージとしてA4の紙数枚程度で、中小企業でも取り組みやすいものとなっています。

また、地震や洪水対策といった自然災害対策だけでなく、感染症やサイバーリスクに対する対策を計画として策定することも可能です。

万が一のときに備えた災害対応だけでなく、企業の経営資源に関するリスクを洗い出し、事業継続力強化計画の策定を通じて検討していくことは、平時においても経営課題の早期発見や改善につながるものとされています。また、事業継続力強化計画を策定し、認定を受けた企業は補助金(ものづくり補助金等)の優先採択や低利融資などのさまざまなメリットを受けることができます。

事業継続計画(BCP)との違い

では、一般的な事業継続計画(いわゆるBCP)と事業継続力強化計画との違いは何でしょうか?BCPとは、自然災害等の不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画であり、PDCAサイクルを回して平時からBCPを改善していくリスク・マネジメントも含んだ考え方です。

それに対して、事業継続力強化計画はいくつかの簡易的な事前対策に絞り込んだBCPの入門編のような位置付けであり、中小企業や小規模事業者にとって取り組みやすい内容となっています。よって、既にBCPを策定済みの企業であれば、認定申請書にその概要を記載すれば、事業継続力強化計画の策定が行えます。

以前から中小企業のBCPの策定が進まないと言われていますが、事業継続力強化計画ではその簡便さから、制度発足から5年で累計55,000社以上の企業が認定を受けています(※2023年6月末時点)。

自然災害以外のリスクにも対応した計画を策定できる

「策定の手引き」には、地震や洪水といった自然災害対策だけでなく、新型コロナウイルスなどの感染症対策や、サイバーリスクに関する対策も記載例が掲載されており、これらのリスクに対応した計画を策定することも可能です。

企業の事業継続計画(BCP)の策定率や、企業が抱える課題について解説しています。

事業継続力強化計画を策定するステップ

事業継続力強化計画は手順に沿って策定していけば、スムーズに立てられます。主な手順としては、次のとおりです。

事業継続力強化の目的を検討する

災害等のリスクの確認・認識

初動対応の検討

ヒト・モノ・カネ・情報への対応

平時の推進体制を構築する

それぞれの手順について解説します。

事業継続力強化の目的を検討する

事業継続力強化計画を策定するには、まずどのような目的で策定するのかを記入します。目的を設定する観点としては、従業員の生命を最優先に、従業員やその家族の生活を守る「雇用責任」や、顧客・取引先に対する「供給責任」、地域に対する「地域貢献」などを中心に考えてみると良いでしょう。

災害等のリスクの確認・認識

次に、国土交通省が提供しているハザードマップポータルサイトなどを参考にして、工場や事業所などがある地域の災害リスクについて確認することが大事です。ヒト・モノ・カネ・情報の4つの視点から、災害が自社の事業活動にどのような影響を与えるのかを事業継続力強化計画に記載していきます。

初動対応の検討

災害等のリスクを確認し、自社の事業への影響を認識したら、初動対応を検討します。初動対応としては、社員の避難方法や安否確認等、人命にかかる部分への対応を明確にし、緊急時の体制の構築や被害状況の確認方法・情報共有の手段についても検討します。

事業活動の継続、もしくは一時的に中断しても早期に復旧させるには、初動対応をしっかりと整えておくことが重要です。

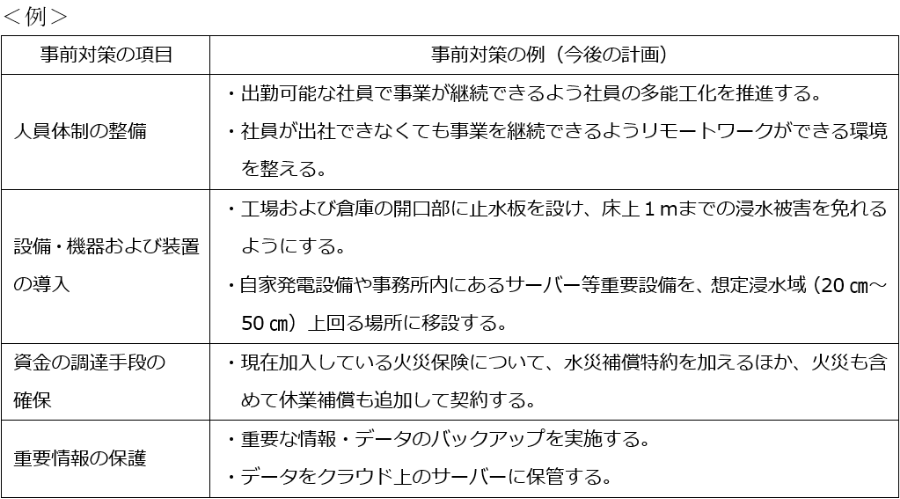

ヒト・モノ・カネ・情報への対応

起こり得るリスクを想定した上で、ヒト・モノ・カネ・情報といった経営資源に関し、今後の計画としての事前対策を検討しましょう。

平時の推進体制を構築する

事業継続力強化計画においては、平時からの取組も重視されています。防災訓練の実施方法や社員への教育などについても具体策を決め、定期的な見直しを行っていくことが大切です。

中小企業庁では、「事業継続力強化計画策定の手引き」を公表しているので参考にしてみましょう。自社の状況や業種などに応じて、適宜アレンジを加えながら策定していくとスムーズです。

企業の地震対策の重要性と、被害を抑えるために取り組むべき施策、オフィスに備えておくべき備蓄品リストを詳しく解説しています。

事業継続力強化計画を策定するメリット

事業継続力強化計画を策定し、認定を受ければ補助金申請の際の加点や税制優遇措置など、さまざまな支援策を受けられます。具体的な支援策として、次のようなものがあげられます。

- ・低利融資や信用保証枠の拡大など金融支援

- ・防災・減災設備に対する税制支援(20%の特別償却)

- ・補助金(ものづくり補助金等)の加点

- ・認定事業者を要件とした県・市町など地方自治体等からの補助金等支援

- ・認定ロゴマークの利用 など

出典:ミラサポplus「事業継続力強化計画とは ~自然災害に加えて、新型コロナなどの感染症に対応~*」

上記のように、平時や復旧作業時に役立つ支援を受けられるので、事業継続力強化計画の策定は企業の経営基盤を強化することにつながるでしょう。支援策はさらに追加されることも検討されているので、中小企業庁などが発信する情報をこまめにチェックしてみてください。

【関連記事】

防災の日の概要や各災害に備えるためのポイント、企業が取り組むべきことについて詳しく解説しています。

まとめ

事業継続力強化計画は、主に中小企業や小規模企業向けの防災・減災に関する計画を指します。自然災害等の発生に備えるだけでなく、事前に自社が抱える経営課題の早期発見や改善にも役立つので、積極的に策定を行ってみると良いでしょう。

策定した計画書が認定を受ければ、補助金の優先採択や低利融資などのメリットも得られます。万が一の時に備えると同時に、日ごろの経営基盤を強化するために役立ててみてください。