暖冬のデメリットは?|企業に与える悪影響は?どのように適応すればよい?

公開日:2023年11月24日

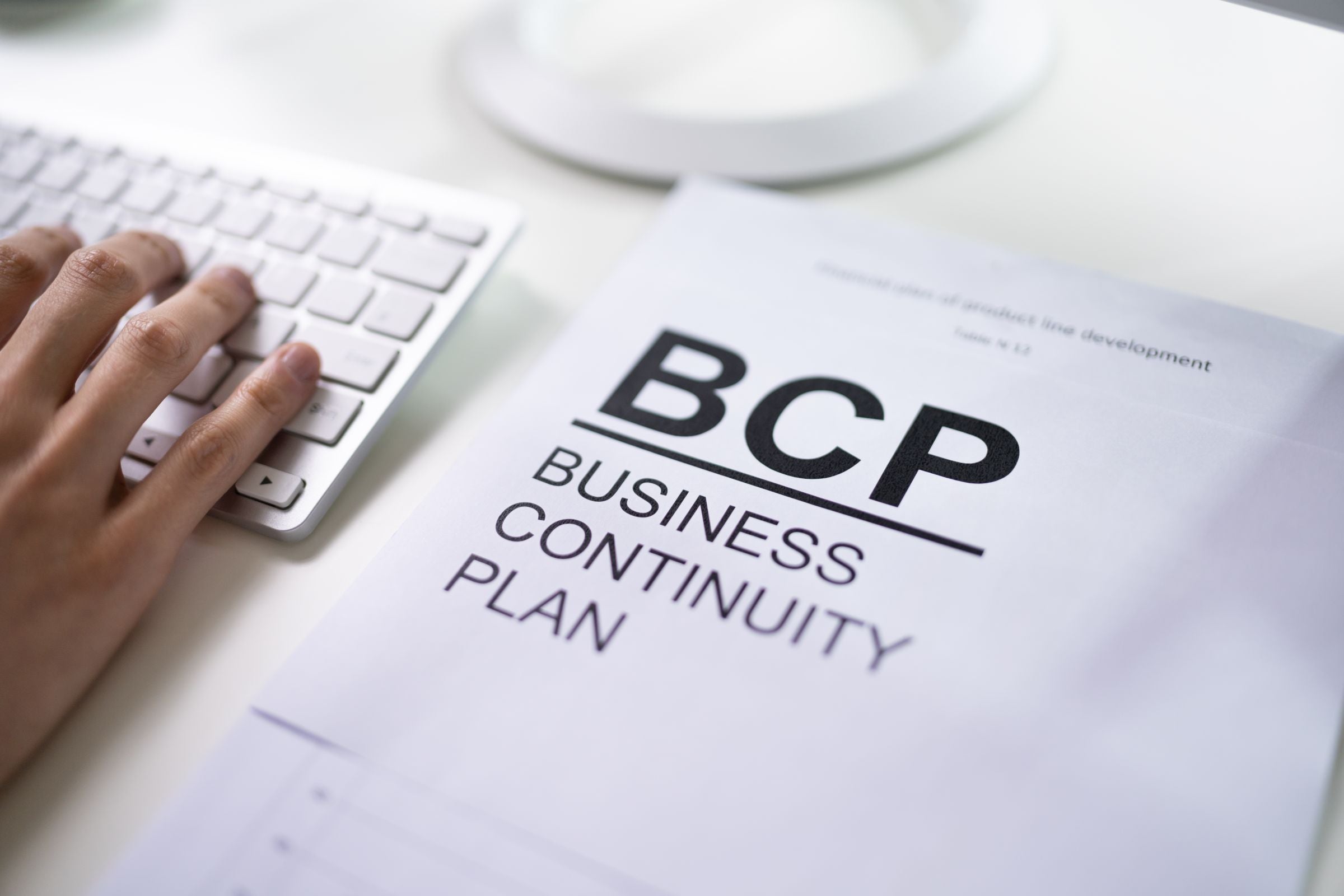

自然災害・事業継続

.png)

暖冬とは、冬の平均気温が高いことを表す言葉です。暖冬になると、農業や水産業だけでなく、レジャーなどの消費活動や電力需要の低下等にも影響が出てきます。

日本に限らず、温暖化の影響によって世界各地で気温の変化や自然災害の頻発等の問題が起こっていると言われています。この記事では、暖冬の特徴や企業活動に与える影響等を解説します。

暖冬とは

.png)

「暖冬」とは、冬(12~2月)の平均気温が高い状態のことを指します。暖冬であるかどうかの判断は、気象庁の「季節予報」で確認することが可能です。

気象庁では、寒候期予報と暖候期予報をそれぞれ9月と2月に、3ヵ月予報と同時に発表しています。季節予報は「低い(少ない)」「平年並」「高い(多い)」の3階級のどの範囲に入るかを確率で表現しており、直近の気象状況を反映させて定期的に更新する仕組みです。

季節予報が確率で発表されるのは、予報期間が長いので断定的な予報ができないためです。季節予報においては、気温・降水量・日照時間等をそれぞれ確率で伝えています。

暖冬の具体例

日本において、暖冬と呼ばれる年がこれまでにあったので、具体的な例を気象庁が取りまとめた結果を基に見ていきましょう。2020年の天候は気温が高い状態が続き、年間の平均気温は全国的にかなり高い状態にありました。暖冬は全国的な傾向として見られ、東日本・西日本で記録的な高温、日本海側では記録的な少雪となりました。

気温については、ほぼ年間を通じて気温の高い状態が続き、東日本で平年差+1.2度となり、1946年の統計開始以来、最も高い気温となっています。また、2019/20年冬は冬型の気圧配置が続かずに、全国的に寒気の流入が弱かったことから、気温が高くなりました。特に冬の平均気温は東日本・西日本で過去最高を更新しています。

そして、冬の降雪量が全国的に少ないのも特徴でした。北日本・東日本・日本海側では、冬の降雪量が統計を開始した1961年以来、最も少ない記録となりました。2020年は豪雨災害も起こり、日照不足といった現象も起こっています。

活発な梅雨前線の影響によって、2020年7月には東日本・西日本を中心として各地で長期にわたって大雨となりました。月間の降水量は東日本の太平洋側や西日本で最も多い記録を更新しています。

また、月間の日照時間は東日本・西日本で7月としては最も少ない記録を更新しました。沖縄地方を除いて、梅雨明けは全国的に遅くなり、異常気象に見舞われていたと言えるでしょう。

世界的な気候変動

環境省が公表している「令和5年版 環境・循環型社会・生物多様性白書」によれば、2022年も世界各地でさまざまな気象災害が発生しています。例えば、パキスタンとその周辺地域では6~8月にかけて大雨の被害があり、1,730名以上の方が亡くなりました。

また、ヨーロッパにおいては5~12月にかけて高温となり、イギリス東部のコニングスビーにおいて7月19日には40.3度を観測し、イギリス国内における最高記録を更新しました。フランスでは5月と10月の月平均気温が1900年以降で最も高くなるなど、ヨーロッパ各国で月や年の平均気温が記録更新されたと報告されています。

国連環境計画(UNEP)が公表した「Emissions Gap Report 2022」では、世界は未だパリ協定の目標達成におよんでいないと指摘されました。このまま追加的な対策を実施しなければ、今世紀の気温上昇は2.8度になると言われています。

暖冬が企業活動に与える影響

.png)

暖冬になると、いつもの年より気温が高くなるため、農業や水産業といった生産活動だけでなく、消費活動等にもマイナスの影響を与えます。具体的に、どのような影響を与えるのかを解説します。

消費活動へのマイナス面

暖冬は消費活動にマイナスの影響を与える場合があります。2020年に内閣府が取りまとめた「暖冬が消費に与えた影響について」というレポートによれば、景気ウォッチャー調査結果における暖冬に言及した回答が増加していたことがわかります。

業種によって暖冬の影響は異なり、例えば百貨店では12月には冬物衣料の不調を指摘する声があった一方で、1月には暖冬の影響から春物衣料が出ているという回答が見られました。また、スーパーでは12月は鍋物等の冬物商材の不調を指摘する声があった一方で、1月は暖冬によって野菜の相場安が起こり、売上が伸びないという回答がありました。

さらに、家電量販店では暖冬によって暖房器具の売れ行きが不調であるという回答が12月と1月に見られています。景気ウォッチャー調査結果の回答からは、暖冬によって冬ならではの消費活動にマイナスの影響が出ていることがわかります。

暖冬、少雪になると好調・不調の傾向が小売業の業態ごとに異なる部分も見られました。具体的には少雪によって雪による交通の心配が減り、近場の店舗よりも遠くの店舗で買い物をする傾向が見られた点等が挙げられます。

レジャーへの影響

暖冬による降雪量の減少は、スキー場等の観光・レジャー施設に影響を与えます。また、国内旅行者だけでなくインバウンド利用客の減少にもつながる場合があります。

スキー場だけでなく、周辺の宿泊施設や飲食店、小売店等の幅広い業種に影響が出てしまうため、雇用環境が悪化する可能性もあるでしょう。特にウィンタースポーツ等を観光の柱としている地域においては、大きな影響が出てくる部分があります。

電力需要の低下

暖冬は電力需要の低下にもつながります。暖冬は平均気温が高い状態にあるため、冬場でもエアコンの温度を上げる必要が減り、電気の利用そのものが落ち込みます。

農業への被害

農林水産省が公表している「令和3年 地球温暖化影響調査レポート」によれば、近年温暖化による農産物の生育障害や品質低下等が生じているとされています。特に米が白未熟粒等の発生によって収穫量に影響が出ており、高温に強い品種の作付けが増加傾向にあると言えます。

水産業への影響

水産業への影響としては、海中の水温が高ければ植食性生物の摂餌活動が盛んとなり、海藻が減る「磯焼け」が生じる恐れがあります。近海の温暖化によって暴風雨が激化し、降水量の増加によって土壌の浸食や洪水等が起こり、海中の堆積物が増えることで磯焼けが発生するとされています。

磯焼けが起こると海藻が死滅し、海藻を餌とする生き物が減少します。結果として魚や貝が獲れなくなってしまうので、水産業に与える影響は大きなものがあると言えるでしょう。

磯焼けが発生すると、回復までに数年単位の時間がかかり、漁業が盛んな地域ほど影響が大きくなります。また、暖冬による海水温の上昇によって魚が適温の場所に移動し、漁獲量が減少するといった影響もあります。

暖冬に関する今後の見通し

.jpeg)

暖冬に関する今後の見通しについては、国立研究開発法人である国立環境研究所が「A-PLAT 気候変動適応情報プラットフォーム」として情報を公開しています。気候変動に関する分野別の影響や適応方法について、多岐にわたって紹介されているのが特徴です。

例えば、農業への影響について、高温によるコメの品質低下等の影響が全国で確認されており、一部の地域や高温の年には収穫量の減少が見られているとされています。コメの収穫量は、全国的に2061~2080年頃までは増加傾向にありますが、21世紀末には減少に転じるとの予測です。

一方、どのように適応すればよいかについては、高温対策として肥培管理・水管理等の基本技術の徹底が挙げられています。加えて、高温耐性品種の開発と普及、病害虫対策として発生予察情報等を活用した適期防除等の徹底が掲げられています。

農林水産業への影響や適応策だけでなく、水資源や自然災害、健康や経済活動、都市生活等の話題にも触れられており、広範囲での取組が求められていると言えるでしょう。

まとめ

暖冬は冬の平均気温が高いことを表す言葉であり、農業や水産業といった生産活動や消費活動等に影響を与える部分があります。日本だけでなく、世界的に温暖化の傾向が見られており、今の状況が続いてしまえば21世紀中に世界の平均気温は3度以上高くなると言われています。

経済活動に与える影響等を踏まえた上で、企業を含めた社会全体が取り組んでいくべき課題でもあるでしょう。今後も暖冬傾向が続く可能性があるので、そうした点を踏まえた上でビジネスモデルを構築、見直していく必要があります。

.jpeg)