ワーク・エンゲージメントを高める職場づくり

公開日:2025年2月19日

健康経営・メンタルヘルス

人的資本経営

人手不足

現在、多くの企業が直面している「人手不足」という課題。特に、少子高齢化や労働市場の変化に伴い、採用が困難になるケースが増加しています。本稿では、社会保険労務士の視点から、「人手不足」がなぜ企業にとって喫緊の経営課題となり得るのか、その理由と解決策について解説します。

「人手不足」が、喫緊の経営課題となりうる理由

ここでは、以下のとおり人手不足の背景と経営に与える影響をお伝えしたいと思います。

(1)人手不足の背景

① 少子高齢化の影響

日本は急速に進む少子高齢化の影響で、15歳~64歳の労働人口が年々減少しています。「令和5年版高齢社会白書」によれば、2030年の労働人口は、2023年より約300万人少ない7,076万人になる予測です。(*1)これにより、若年層を中心とした新規採用が困難になり、企業の人材確保がますます厳しくなっていくことが考えられます。

②競争激化する採用市場

現在では、売り手市場となっており、企業間での採用競争が激化しています。特に中小零細企業では大企業に比べて人材確保が困難な状況が続いています。給与や福利厚生等の充実、企業オリジナルの魅力を更に高める努力が必要となっています。

(2)人手不足が経営に与える影響

①生産性の低下

必要な人員が確保できない場合、既存の労働者への業務負担が増加し、心身の疲弊、モチベーションの低下につながります。離職者が出た場合、人員の補充ができないとその間に、残った労働者の業務負荷がさらに増加し、また別の離職者が出る可能性が高くなります。このような悪循環によって、生産性が低下するリスクがあります。

②サービスや製品の品質低下

人手不足により、現場でのミスや作業の遅れが発生しやすくなります。また、中小零細企業に関わらず「仕事が人についている場合」は、退職によってノウハウの流出や、顧客満足度の低下や企業の信用に悪影響を与える可能性があります。

「働きやすさ」と「働きがい」の両輪が重要

しかし、一方でこのような状況下の中でも、人員が定着し、採用時には多くの求人がある企業もあります。このような会社の特徴を見ていくと、規模や業種、業態を問わず共通して「働きやすさ」「働きがい」の両方を兼ね添えています。ここでは、それらを高める要素をお伝えしていきます。

(1)「働きやすさ」を高める要素

働きやすい環境(労働環境やさまざまな制度導入、ワーク・ライフ・バランスの充実、チーム内の人間関係)が整備されている職場

・柔軟な働き方の導入(テレワーク、フレックスタイム、裁量労働等)

・健康確保(定期健康診断、メンタルヘルス対策)

・良好な人間関係(ハラスメント防止、心理的安全性の担保等)

(2) 働きがい(ワーク・エンゲージメント)を高める要素

成長、仕事の達成感を感じ、自身の仕事に意義ややりがいを感じること。

・キャリア支援、成長機会の提供(研修制度、スキルアップ支援)

・上司の公正な評価制度とフィードバック(面談、1on1、褒めてもらえる風土)

・職場内の信頼関係(上司の支援、同僚の支援、チームの中での相互支援)

相関関係として、以下のような流れが想定されます。

例)在宅勤務が選べる職場で、通勤ストレスが軽減されることから仕事に集中できる

→体力、時間的に余裕が生じ、成果を出しやすくなり、仕事へのやりがいにつながる。

→やりがいを感じられることで、組織やチームへの貢献意識が高まり、積極的に業務に取り組む→この過程で、ワーク・エンゲージメント(仕事へのポジティブな心理状態。仕事に誇りを感じ、仕事から活力を得て、活き活きとしている状態)が高まり、生産性向上につながる。このような労働者が増えることで組織全体の業績向上にもつながる。

このように、「働きやすさ」「働きがい」は相関関係にあり、結果的にワーク・エンゲージメントを高めることにもつながります。

ストレスチェック制度の活用が鍵

しかし、「何から手をつけてよいのか分からない」という企業の方もいらっしゃるかもしれません。その際には「ストレスチェック制度」の活用をお勧めしたいと思います。

(1)集団分析結果の活用の実態

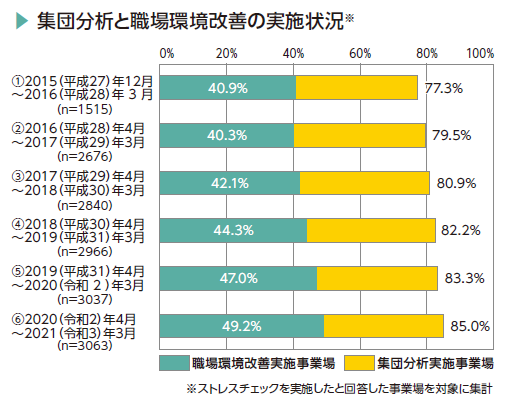

ご承知のとおり、ストレスチェック制度は、労働安全衛生法において50人以上の労働者がいる事業場に義務付けられているものです。効果としては、「自身のストレスに気づくことができる」というセルフケアが主な目的ですが、集団分析の結果を職場環境改善に役立てることで、労働者のストレス反応に対して優位な改善が見られた等の研究結果もあります。一方、「集団分析」は努力義務となっており、ストレスチェック制度が義務化された2015年12月から経緯を見てみると、実施率は77.3%から85%となっており、その後の職場環境改善の実施率に至っては、40.9%から49.2%となっています。つまり職場環境改善まで取り組む事業場は、半数以下であることがこの数字からは読み取れます。

(2)ウェルビーイングと集団分析結果の活用

現在では「ウェルビーイング(労働者が心身ともに健康であり、仕事や生活の中で充実感や幸福感を感じられる状態。単に「健康である」ことにとどまらず、身体的、精神的、社会的な全体的な豊かさを重視する考え方)」を重視している企業も増えてきています。

「ウェルビーイング経営」によって、もたらす効果はさまざまで、代表的なものは以下のとおりです。

・生産性向上:心身ともに健康な状態のため集中力や業務効率が高くなる。

・離職率の低下:満足感や働きがいが高まることで、労働者の定着率が向上

・創造性とイノベーションの促進:心の余裕が生まれ、前向きな思考が育まれる

・企業ブランドの向上:ウェルビーイングを重視する企業は「働きたい会社」として評価されやすくなる。

このように、社員の生産性や定着率向上に直結する重要な概念です。お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、先ほど述べた職場の特徴にも似通っていませんか?

社会保険労務士として、企業現場を長らく見てきた筆者の個人的な感想ですが、あえて乱暴な言い方をすると「良い職場」というのは、さまざまな概念で切り分けられるものではなく、似通った要素があって、それぞれがうまく反応しているように感じています。

一方で、どんなに良い職場でも多少なりとも課題は抱えています。職場環境を改善していくためには、課題の抽出と適切な対応が欠かせません。その点で、毎年行うストレスチェック制度の「集団分析結果」では、定量的な数字が明確に見えてくるので、職場環境改善の活用には非常に有用です。

ウェルビーイングの意味や定義、企業経営における取組方法について解説しています。

集団分析結果から職場環境改善に至った事例

では、具体的にどのような事例があるのか、見ていきましょう。

(1)身体的ウェルビーイングへのアプローチ(建設業)

20代、30代の世代でも定期健康診断の有所見率が50%、事業場全体だと70%近い有所見率を常に推移していたA社。産業医から「食生活改善」「運動習慣の定着」「禁煙」と何度も対象者、個々人に伝えるが改善しませんでした。並行して行っているストレスチェック制度の集団分析結果からは、「運動の頻度」「余暇を楽しめているか」などの項目の全体的なスコアが低くなっていました。事業主、産業医ともに、個人へのアプローチに限界を感じており、組織内において「楽しみながら運動習慣を取り入れる方法」を提案しました。携帯電話にアプリを入れて、歩数に応じて賞品の贈与、職場の中で表彰する制度を取り入れました。結果的に、歩数を増やす者が増え、出社時のみならず、休みの日も歩くようになりました。

3年経過後、20代、30代の有所見率が30%台に下がり、「運動の頻度」「余暇を楽しめているか」の項目のスコアは、全世代がアップ、以前は多かった体調不良による当日の欠勤が(インフルエンザなど季節的な流行のものを除いて)減少しました。その結果、急な欠員による工事の遅れなどが減少しました。

さらに、健康経営にも力を入れるようになり、社内や社用車の禁煙も併せて行いました。健康経営優良法人の認定も取得。これらの取り組みが、自治体や新聞などでも取り上げられ、社長や健康経営推進リーダーが講演活動を行うようになり、会社のブランディング力が高まりました。新卒採用と同時に中途採用も力を入れており、かつては20代、30代の若手からの応募が1割を切っていましたが、現在では4割近くになっています。

(2)精神的ウェルビーイングへのアプローチ(製造業)

アットホームな会社であったが、ある時期からメンタルヘルス不調者が急増したB社。その年のストレスチェックの結果、一部の部署では高ストレス者が続出、突出してその部署はストレス度の高いスコア(150以上)となりました。「仕事の量」「仕事の質」「上司の支援」にいずれも課題があり、異常事態と判断し、人事がすぐに介入しました。

部署でのヒアリングに加え、全社的にアンケートを行い、当該部署のある上司のパワハラが明らかになりました。その上司は、社長の知人で豊富な経験を買われて執行役員として入社したが、社長の後ろ盾を傘に、職場内では「仕事ができないやつはいらない」 と会議中に反対意見を述べた部下を殴る等のパワハラ行為を行っていました。このままの状態はリスクが高いと経営者に申立てを行いました。懲戒処分と併せて、人事異動で社長付きとし、部下との接触を外しました。(その後、本人は自主退社)

翌年には、ストレスチェック制度のスコアが、全国平均レベルに戻りました。この時の反省から、ハラスメント防止対策として、毎年セミナー開催、相談窓口の複数設置などを行いました。社員からは「会社の本気度を感じた」等の意見が人事に届きました。当該部署の離職者や休職者の数も激減、会社への信頼度がより高くなりました。

(3)社会的ウェルビーイングへのアプローチ(情報通信業)

「上司の支援」が全国平均よりも著しく低いC社。上意下達の社内風土で、部下が常に上司の顔色を窺い、自由に意見を言える状態ではありませんでした。新卒入社3年以内の若手社員の離職が年々増加するようになり、採用人数を増やすが追い付かない状態となりました。そのため社内課題を洗い出す中で、集団分析結果に着目。上司と部下の関係性について、実態調査に乗り出しました。「上司の期待に応えられない」「自分の能力が低いと感じて自信を無くす」などの意見が多数でした。優秀な社員が多く、まじめに業務に取り組んでいますが、上司の適切なフィードバックがないのではないか?との仮説を立てました。同社内において、上司の支援、同僚の支援が他部署に比べると、突出して高く、ストレスのスコアが低い部署が数ヵ所ありました。その部署にヒアリングしたところ、「上司が常に仕事の意義を伝えている」「長期プロジェクトの際には、仕事の繁忙期、閑散期を事前に伝え、休むべき時に自身も率先して休む姿勢を見せる」「ねぎらいの言葉を常にかける」などを行っているという共通点がありました。これらのとりまとめを行い、全社ではなく、賛同してくれそうな部署に対し、上司への働きかけをスタートしました。1年後に当該部署の新卒社員の離職が0、「上司の支援」のスコアが微増、「同僚の支援」のスコアが上がりました。

これをきっかけに、他にも賛同してくれそうな部署を増やし、施策を行うと、新卒以外の社員からも「新しい提案を会議で言いやすくなった」「仕事の充実感が図れるようになった」などの声が上がるようになりました。その後、全社展開を行った。施策から2年後、「上司の支援」は全国レベル、「同僚の支援」「仕事のコントロール」は全国レベルより1スコア上げるほど高まりました。また、当該企業の上司世代である40代から50代の「仕事の量」「仕事の質」に関するスコアが下がっており、数字で見ると、上司が部下に仕事を任せられるようになったのではないかと人事は見ています。

ストレスチェック結果を活用した具体的な職場改善取組について解説しています。

介入のポイント「肯定的な問いを立てているか」

上記は、いずれも集団分析結果から見える「課題」から介入した事例をご紹介していますが、(3)については自社内の良い事例を用いて、水平展開していきました。先のケースは、筆者もご相談を頂いたのですが、進めるにあたって以下の三つをお伝えしました。

(1)課題=問題ではない

「できていない」ではなく「改善する箇所が見つかった」と捉えること

(2)問いの仕方が大切。肯定的な問いを立てる

対策を立てる際に「なぜ●●ができないのか」だと犯人探しになって、縮小していき頓挫するが「どうしたら●●ができるのか」という問いを立てることによって、改善点が見えてくる。さまざまな意見をそれぞれの立場で出すことで、当事者意識も持てるようになる。

(3)賛同者を得て、スモールステップで始める

いきなり全社での施策を求めると、ハレーションが起きやすい。賛同してくれる部署(もしくは自部署)から始めて、成功体験をもって、展開していくこと。

今回の事例は、集団分析結果から見えた課題を改善していったものですが、その過程において「働きやすさ」や「働きがい」を満たすことができました。その結果、上記でお伝えしたように、ワーク・エンゲージメントを高める職場となり、ウェルビーイングへのアプローチにもつながっています。

「活き活きと働く職場」「人が定着する職場」は、顧客満足度も高いと言われています。またSNSなどの発達で、社内外に自社の評価を伝える手段も労働者はもっています。今よりももっと良い職場にするために、集団分析結果を活用してみませんか?

【参考資料】

監修:社会保険労務士法人 中村・中辻事務所 代表社員 特定社会保険労務士 中辻めぐみ

大分労働基準局に労働事務官(当時)として入局。以来、労災保険業務に携わり「脳・心臓疾患」「精神障害等」の給付業務を行う。現在は「メンタルヘルス」「安全衛生部門」「セクハラ・パワハラ」「過重労働対策」を中心に企業に向けてコンサルティングを行なっている。講師活動は年間100本以上、企業、官庁などに向けて多数。