企業における就活生へのハラスメント防止措置義務化へ 法改正の動き進む

公開日:2025年2月14日

人事労務・働き方改革

ハラスメント

厚生労働省は2024年10月22日、就活生へのハラスメント対策の強化の一環として、企業へのハラスメント防止措置義務化に向けた検討を開始しました。同省は2024年内に議論をまとめ、2025年の通常国会において関連法案の提出を目指しています。

ハラスメント防止措置義務化へ

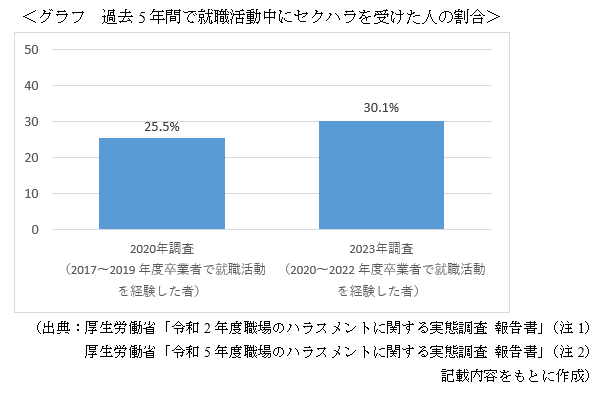

職場におけるパワーハラスメント(以下パワハラ)やセクシュアルハラスメント(以下セクハラ)については、防止措置を企業へ義務化する法改正が2020年に実現しました。企業側の対応もおおよそ進んだ一方で、近年表面化している就活生に対するハラスメントについても防止措置の必要性が認識されています。実際、厚生労働省が過去2回行った調査によると、およそ回答者の3人に1人が就職活動中にセクハラを受けていることがわかりました。企業によっては、インターンシップやOB・OG訪問、リクルーターによる採用活動を通じて学生と接する機会が増えており、就活生へのハラスメントが発生する要因の一つと考えられます。

ハラスメントの定義や主な種類をご紹介した上で、発生する原因と必要な対策について解説しています。

加害者と被害者の双方が企業と雇用関係にあり、その中で発生するパワハラやセクハラと違い、被害者が雇用関係にない就活生へのハラスメントについては、労働施策総合推進法の定義のみでは対処できない側面があります。就活生へのハラスメント行為について、職場における雇用管理の枠組みを広げ対処することができるかについては、今後の争点となっています。

上記検討の流れを踏まえ、企業に対しては就活生へのハラスメント対策が強く求められていくといえます。まずはトップメッセージや研修等を通して就活ハラスメントを行わないよう周知徹底するなど、就活ハラスメントを起こさせないような取組が求められていきます。これらの対策を講じることは、自社の役職員がハラスメント行為を起こさないようにするといった心理的な抑止力にも繋がります。一方で、被害者となり得る就活生に対しても、相談窓口を設置・公開することやハラスメントが発覚した際に迅速な対応ができる体制を構築しておくことが重要です。厚生労働省が公開する「就活ハラスメント防止対策企業事例集」(注3)では、就活ハラスメント対策に取り組む企業の具体的な取組事例を紹介しています。自社において対策を立案するにあたり参照ください。

過去にも自社の役職員が就活生に対してハラスメントを行っていることが報道やSNS等で発覚し、企業価値を棄損するといった事例が発生しています。就活生に対するハラスメントが発覚することで、自社への入社を敬遠されるといったリスクが想定されます。人手不足が深刻な中、人材の確保は企業経営における最重要課題の一つです。企業においては今後の法改正の動向を注視しながら前倒しで対応策について検討ください。

MS&ADインターリスク総研株式会社発行のESGリスクトピックス2024年12月(第9号)を基に作成したものです。