2024年の大雨被害と水害への備え ~その2~

公開日:2024年12月11日

自然災害・事業継続

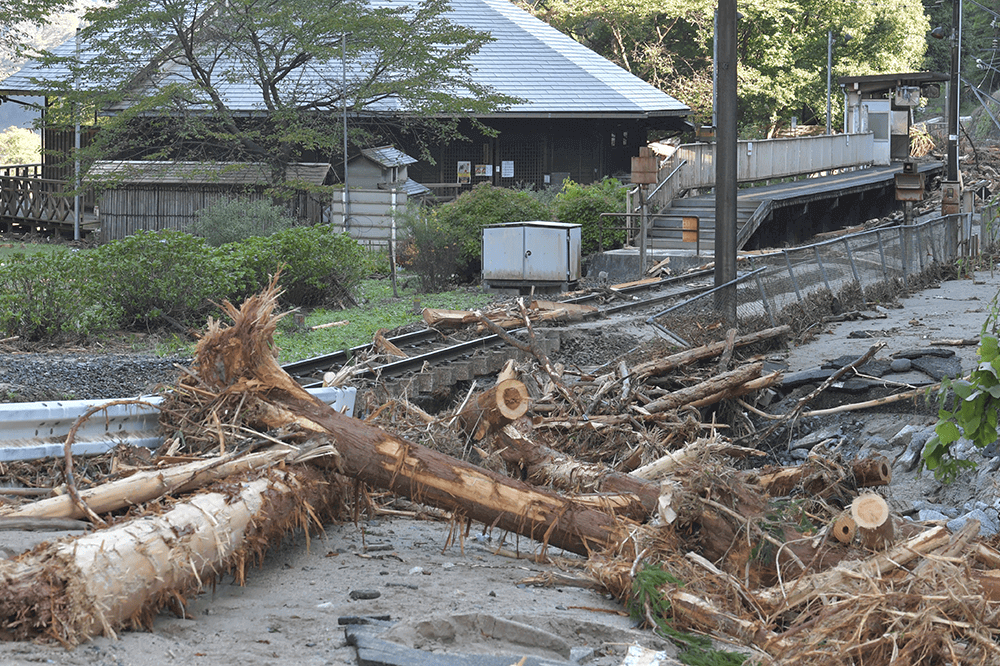

2024年も低気圧や梅雨前線の影響で、各地で線状降水帯が発生しています。特に2024年7月25日からの東北地方日本海側を中心とした大雨や年9月20日からの能登半島の大雨では、多大な被害が生じました。被害に遭われた皆さまには、心からお見舞い申し上げます。

本稿では、気象庁による線状降水帯の予測や水害ハザードマップと実際の浸水との比較を整理し、今後の水害への備えについて記載します。なお、本レポートは2024年9月25日時点の情報に基づいて作成しています。

線状降水帯について

気象庁によりますと、線状降水帯は下記の通り定義されています。注1)

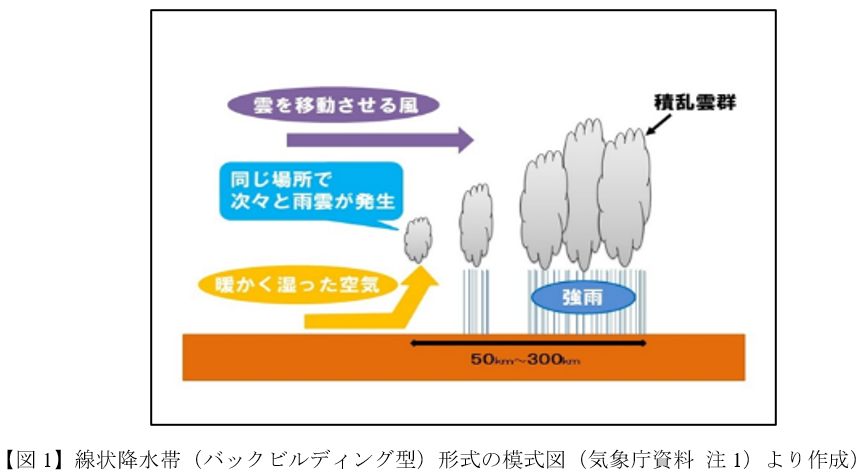

“次々と発生する発達した雨雲(積乱雲)が列をなし、数時間にわたってほぼ同じ場所を通過または停滞することで作り出される、長さ50~300km程度、幅20~50km程度の線状に伸びる強い降水域” 図1 にその模式図を示します。

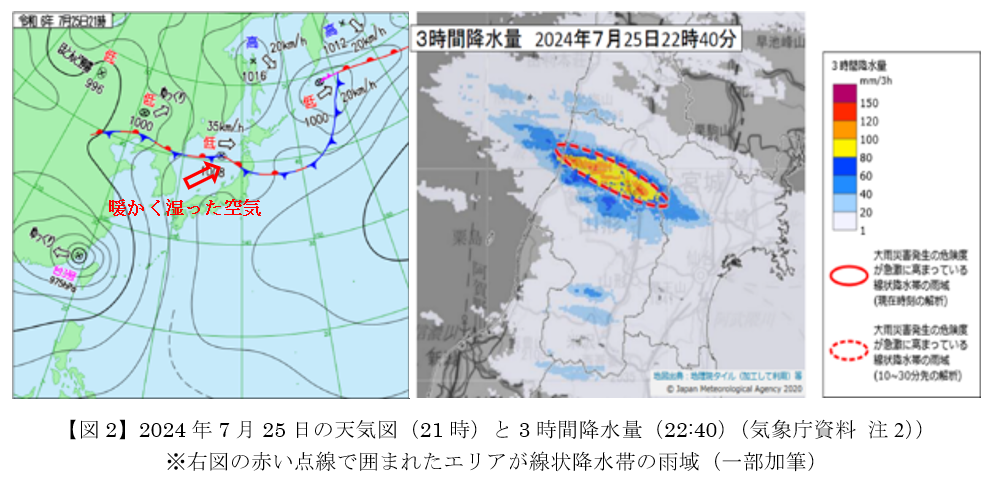

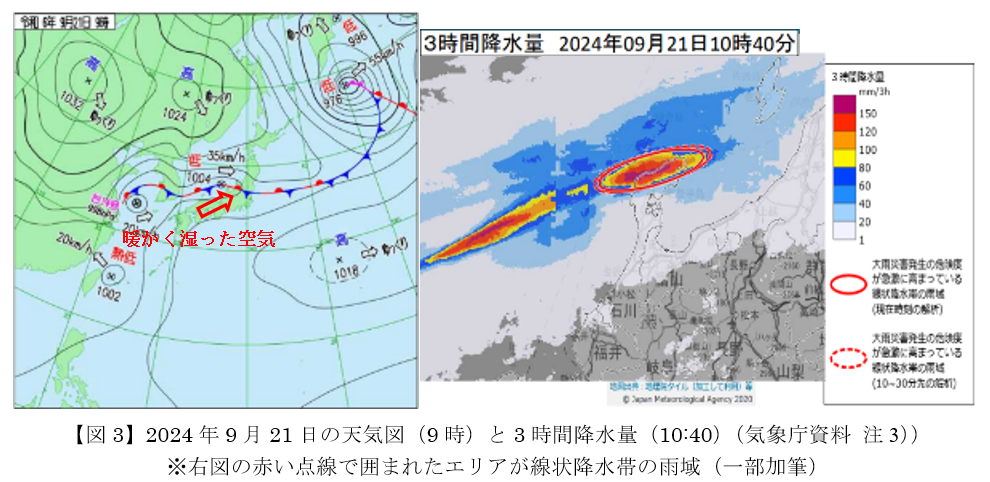

特に梅雨時期は、前線の停滞により同じ場所に持続して太平洋高気圧から吹き出す暖かく湿った空気が流入することが多く、線状降水帯が発生しやすいといわれています。図2、3に示しますように、2024年7月下旬の山形や9月下旬の能登の大雨でも線状降水帯が確認されています。

気象庁は線状降水帯による大雨の半日程度前からの呼びかけについて、2024年5月より対象地域をこれまでの地方単位から府県単位に絞り込んで運用を始めています。ただ、線状降水帯は短時間かつ局地的に形成されることもあり、正確な予測は難しいです。

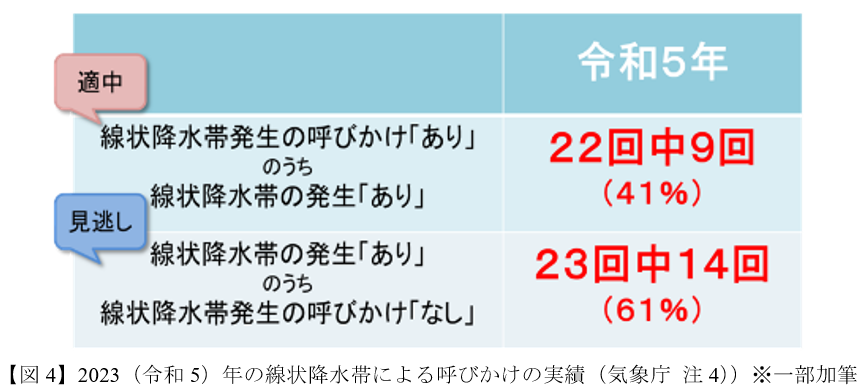

図4は2023年の線状降水帯発生の呼びかけ実績を示します。呼びかけを実施し、実際に線状降水帯が発生した割合=「適中」は約4割、線状降水帯が発生したが呼びかけをしていなかった=「見逃し」は約6割となっています。

なお、2024年7月下旬に山形で発生した線状降水帯、ならびに9月下旬に能登で発生した線状降水帯に関して気象庁から半日程度前からの呼びかけはありませんでした。

これらのことから、呼びかけがなくても線状降水帯が発生したり、災害をもたらすような大雨になったりすることがあると認識するとともに、呼びかけがあった際は大雨被害への心構えを一段高め、リアルタイムで情報収集することが重要です。

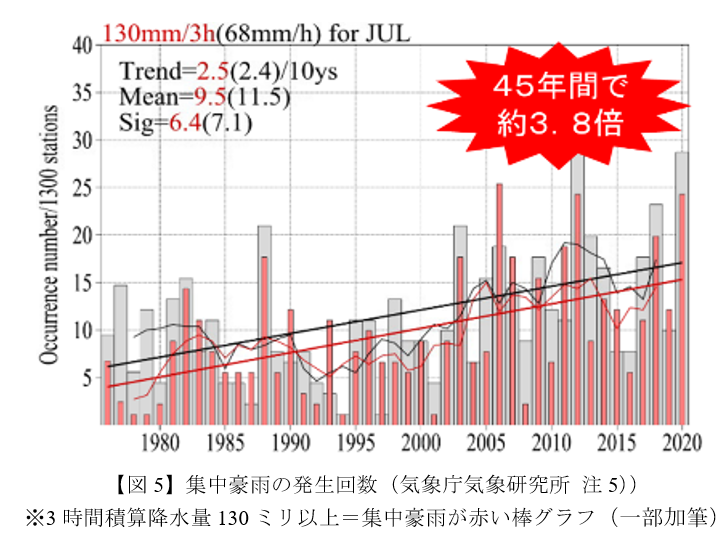

また、気象庁気象研究所は線状降水帯が発生する可能性が高い「3時間降水量130ミリ以上」のケースを集中豪雨とし、発生頻度を調査しています。

それによりますと、1976年から2020年までの45年間で年間の発生頻度は約2.2倍に、特に7月の発生頻度は約3.8倍と、梅雨期の集中豪雨が顕著に増加しています(図5)。

近年は7月に大雨による災害が相次いでいて、2020年の九州豪雨や2021年の静岡県熱海市土石流でも線状降水帯が確認されました。地球温暖化が進行しますと、線状降水帯をはじめとする暖候期の極端な大雨がさらに増加する可能性が高いとされています。注5)

ハザードマップと浸水被害の比較

(1)2024年7月下旬 東北地方日本海側の大雨

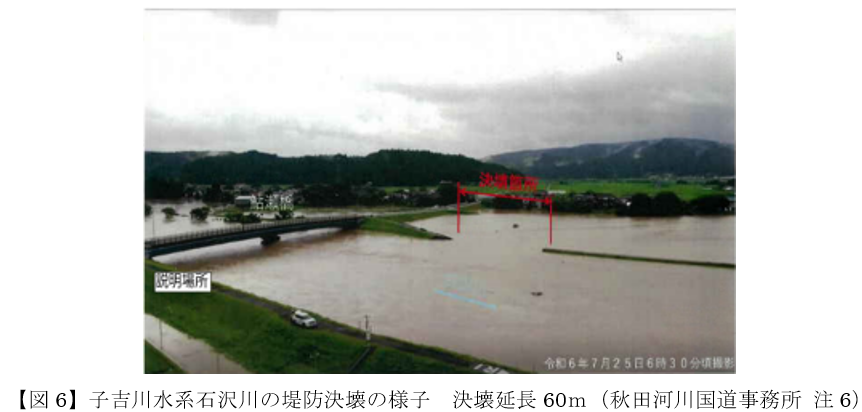

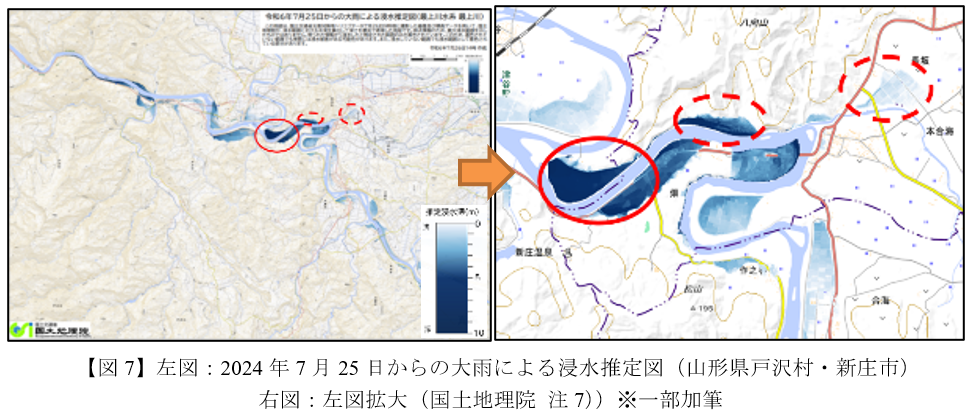

7月下旬の大雨で、図6のように山形県や秋田県を中心に越水や堤防の決壊による河川の氾濫で浸水被害が多数発生しました。ここでは、国土地理院が作成、公表しています山形県戸沢村・新庄市周辺の浸水推定図と、公開されているハザードマップを比較し、今回の浸水範囲や浸水深がどの程度想定されていたかを検証します。

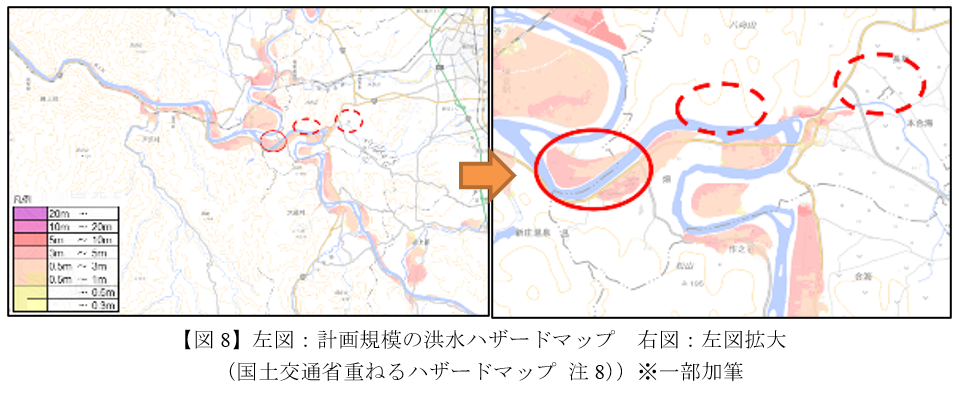

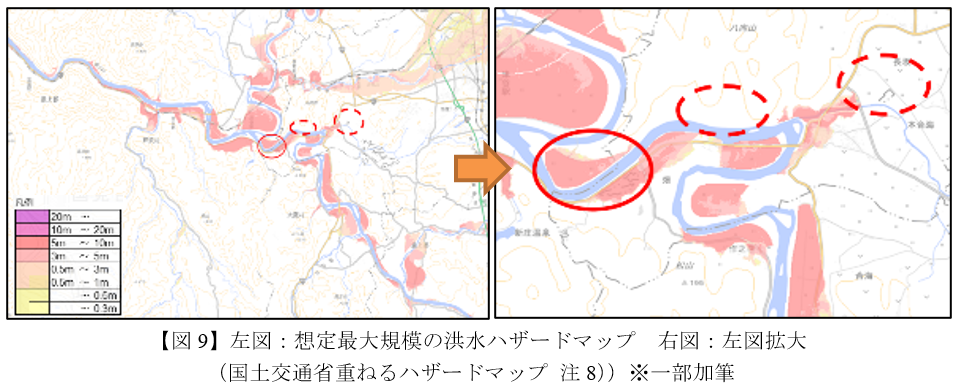

図7は国土地理院が公表しました山形県戸沢村・新庄市における浸水推定図、図8、9は国土交通省の重ねるハザードマップで公表されている当該地域の洪水ハザードマップを示します。なお、洪水ハザードマップについては計画規模、想定最大規模をそれぞれ示します。

浸水推定図と洪水ハザードマップを浸水域の観点で比較しますと、概ね計画規模の洪水で想定されていたエリアで浸水が生じていますが、図中の赤い点線で囲われたエリアでは想定最大規模のハザードマップを含めて浸水が想定されていませんでした。

また、浸水深の観点で比較しますと、図8の計画規模の洪水ハザードマップの想定を上回るエリアが一部で確認されました(図中赤い実線で囲われた部分)。当該エリアは最上川と鮭川が合流する付近で、住居ではなく水田です。図7の浸水推定図では5.0m以上の浸水があったとみられますが、計画規模の洪水ハザードマップでは5.0m未満(オレンジや薄い赤色)の浸水となっており、計画規模を超える想定最大規模レベルの浸水であったことが推察されます。

(2)2024年9月下旬 能登半島の大雨

9月下旬の大雨により能登では多数の河川が氾濫しました。図10は降水量の多かった珠洲市、輪島市、能登町における氾濫河川を示します。9月25日5:00時点で県管理の19河川で氾濫が確認されています。注9)

一方、図11は国土交通省の重ねるハザードマップで公表されている同地域の洪水ハザードマップです。比較しますと、氾濫した河川に対し、洪水ハザードマップ上では4河川(若山川、町野川、河原田川、八ケ川)のみ浸水想定が公表されていました。

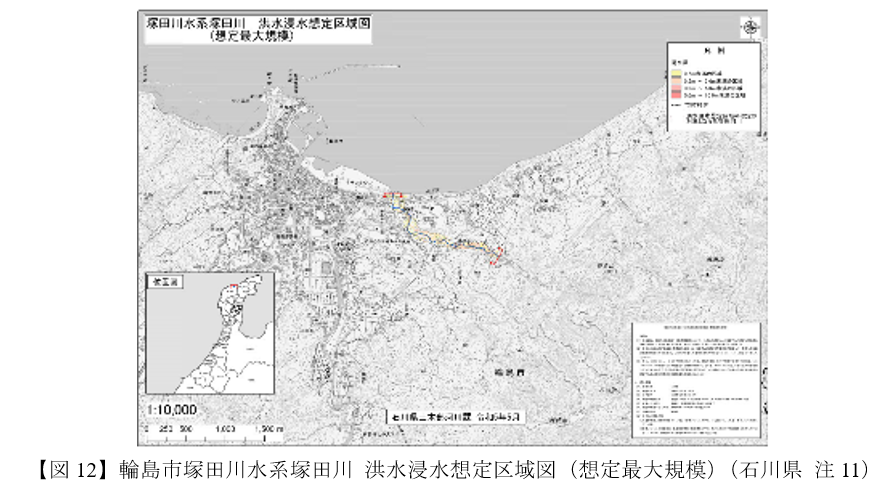

石川県土木部河川課によりますと、2023年に中小規模河川(氾濫したもののハザードマップに掲載されていない河川を含む)について、洪水浸水想定区域図を作成し各自治体がハザードマップに盛り込めるよう見直しを進めていましたが、2024年1月1日に発生した能登半島地震によって対応が遅れているといいます。

実際、石川県のwebサイトから輪島市塚田川水系塚田川をはじめ、その他の河川についても洪水浸水想定区域を確認することができます。(図12参照)

なお、国は2021年の水防法等の一部改正によって、洪水予報河川または水位周知河川に加え、一級河川および二級河川(洪水による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定める基準に該当する河川)について、洪水浸水想定区域の指定対象に追加しました。

つまり、住宅近くを通る中小河川などもハザードマップの作成が義務づけられました。それまで対象となる河川は約2,000でしたが、約17,000にまで拡大されました。国は2025年度までに浸水想定区域図、2026年度までにハザードマップの完成を目指しています。注12)注13)

(1)ハザードマップの確認と避難の検討

まず自治体などが公表するハザードマップを参考に、避難方法を検討します。例えば、国土交通省が公表しています「重ねるハザードマップ」では、図13のとおり所在地の災害リスク(河川氾濫による浸水、土砂災害等)を確認することができます。

「①所在地を入力」し、「②確認したい災害種別(洪水、土砂災害等)を選択」することで対象拠点周辺のリスクを把握できます。拠点に浸水リスクがある場合、想定されている浸水深により、鉛直避難(建物の二階以上への避難)か水平避難(建物からの立ち退き避難)かを検討し、水平避難が必要な場合は自治体が設置する避難所など最適な避難先・避難経路を選定することをおすすめします。

なお土砂災害危険箇所や土砂災害警戒区域に該当する場合は、特に早めの水平避難が望まれます。

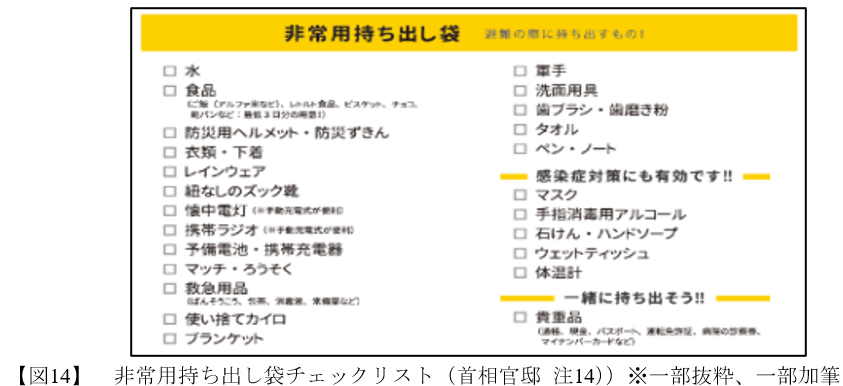

首相官邸では、避難時に役立つ非常用持ち出し袋のチェックリスト(図14)を公開しています。このチェックリストには「子供がいる家庭の備え」や「高齢者がいる家庭の備え」も掲載されており、これらを参考にして、あらためてご自身の持ち出し品を確認する事をおすすめします。また企業においては最低でも従業員×3日分の備蓄をおすすめします。

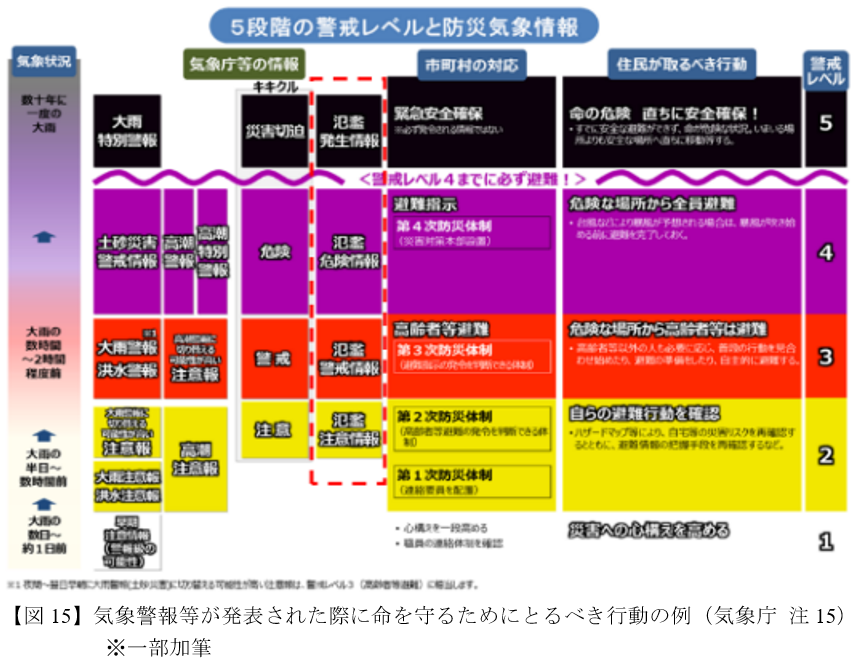

避難をするタイミングとしては、図15に示します気象庁等の情報から、対応する警戒レベルに応じた行動を早め早めに行う事をおすすめします。

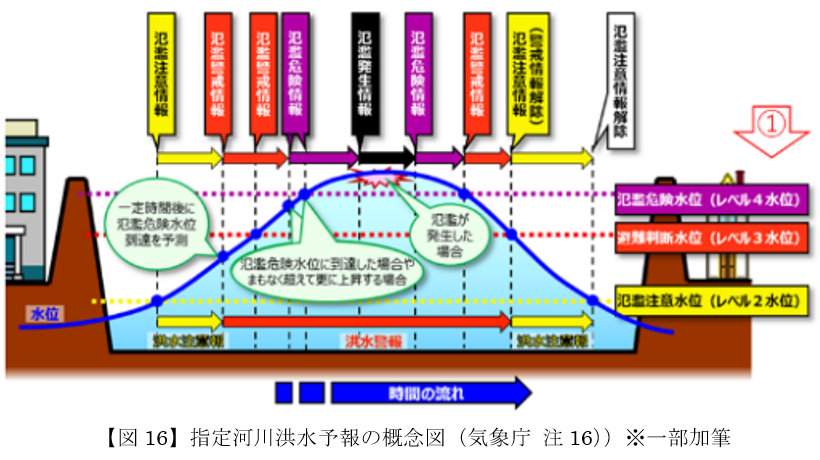

図15の赤枠は河川管理者(国土交通省あるいは都道府県)と気象庁が共同で発表する洪水予報であり、指定河川においてあらかじめ決められた4段階の水位(図16中①)に基づいて情報が発表されます。

図16に示すのはその概念図ですが、警戒レベル4(紫色:速やかに避難)となる氾濫危険情報が発せられる時点の水位は堤防の高さに差し掛かることからも、その前段階である氾濫警戒情報(赤色)、つまりは警戒レベル3(図16内右側)までの避難が極めて重要です。

また、土砂災害や高潮でも同様に警戒レベル3の段階で避難行動を具体化することがより安全です。

(2)資産の安全対策や事業の停止

対象拠点付近で大雨等による災害が発生する可能性が高いと判断される場合は、企業においては以下の対策を講じてください。

① 窓や扉の閉鎖・施錠

風雨の室内への吹き込み、備品等の水濡れを防止するため扉や窓・シャッター等を確実に閉止する。

② 屋外品の撤収・養生

風に飛ばされる可能性のあるもの、水に流される可能性のあるものを可能な限り屋内に片付ける。収容が困難なものはブルーシートやロープ等で養生・固定する。

③ 建物の浸水防止

建物の出入口や地下入口等に土のうや水のう、止水板を設置して建物内への浸水を防ぐ。

④ 設備等の保護・電源停止

高価な機器類や重要書類等は可能な限り事業所内の高所に移動させる。移動が困難なものはビニールシート等で養生する。避難を行う前に、電気機器類は可能な限り電源をOFFにする。できればブレーカーを切ることが望ましい。

⑤ 重要取引先への連絡

営業の縮小、停止が必要な場合は、重要な取引先から順に連絡を入れる。納品の前倒しや延期などを早期に相談する。

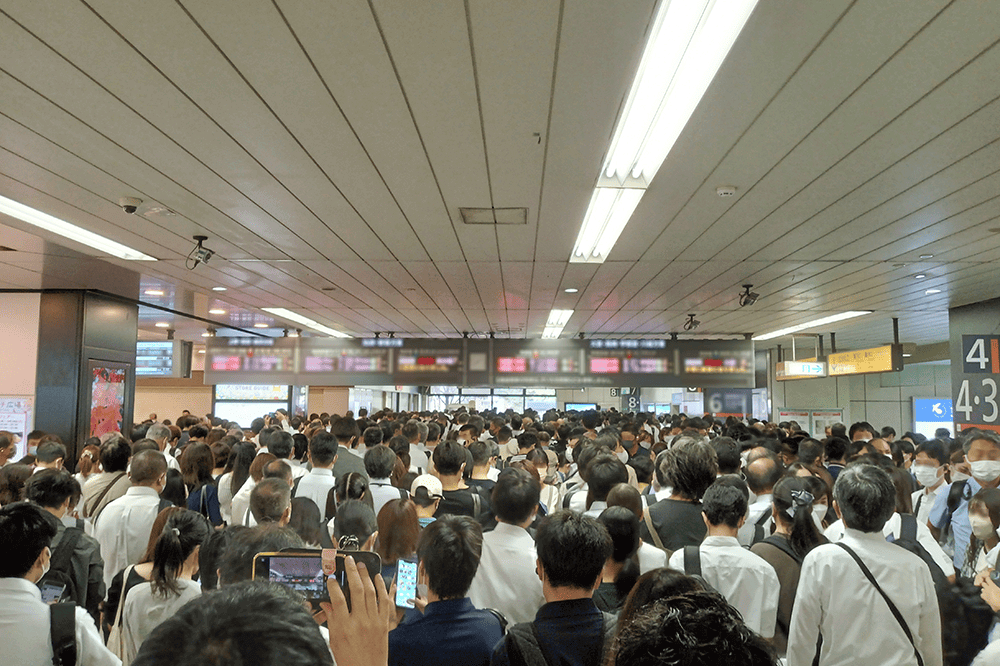

⑥ 出退社に関する連絡

従業員については早めの帰宅や出社の見送りを検討する。また、災害発生の可能性が高い状況では無理な帰宅や出社をしないよう呼びかける。従業員の安否を確認するための緊急連絡先の整備も効果的である。

(3)最新情報の収集

「川の防災情報 (”気象”×”水害・土砂災害” 情報マルチモニタ)」は、避難等に必要なリアルタイムな各種情報がまとめられている利便性の高いツールです。事前に降雨地域の状況、気象警報・注意報の発令状況、河川の水位状況等の情報を確認し、大雨が予想される際は、こまめにチェックすることをおすすめします。

まとめ

地球温暖化の影響で線状降水帯などによる大雨が年々激甚化し、過去に集中豪雨がなかった地域でも線状降水帯の発生リスクは高まってきています。

大雨被害を未然に防ぐ、もしくは最小限にするためにも、ハザードマップで自宅や事業所等の洪水リスクや土砂災害リスクを確認し、避難方法の検討や非常用持ち出し袋の確認をおすすめします。

また、気象庁や自治体から出される最新の気象情報を確認し、危険を感じたら早めに避難するなど、自らの命を守るための行動を取ることも重要です。

MS&ADインターリスク総研株式会社発行の災害リスク情報 2024年10月(99号)を基に作成したものです。

参考文献

注1)気象庁 線状降水帯に関する各種情報

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/kishojoho_senjoukousuitai.html

注2)気象庁 山形県に大雨特別警報発表

https://www.data.jma.go.jp/yamagata/pdf/info/20240726.pdf

注3)国土交通省 石川県に大雨特別警報発表

https://www.jma.go.jp/jma/press/2409/21a/Ishikawa_tokukei.pdf

注4)気象庁 令和5年の実績~線状降水帯による大雨の半日程度前からの呼びかけ~

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/jirei/senjoukousuitai/R05jisseki.pdf

注5)気象庁気象研究所 集中豪雨の発生頻度がこの45年間で増加している~特に梅雨期で増加傾向が顕著~

https://www.mri-jma.go.jp/Topics/R04/040520/press_040520.html

注6)秋田県国土交通省秋田河川国道事務所 子吉川水系石沢川(秋田県由利本荘市)の応急復旧状況について(第1報)

https://www.thr.mlit.go.jp/bumon/kisya/saigai/images/100474_1.pdf

注7)国土地理院「令和6年(2024年)7月25日からの大雨に関する情報」

https://www.gsi.go.jp/BOUSAI/R6_0725_heavyrain.html#3

注8)国土交通省 「重ねるハザードマップ」

https://disaportal.gsi.go.jp/maps/

注9)国土交通省 9月20日からの大雨に伴う河川・ダムの対応状況

https://www.mlit.go.jp/common/001764630.pdf

注10)国土地理院 地理院地図

https://maps.gsi.go.jp/index_m.html#11/37.294813/137.087402/&base=pale&ls=pale&disp=1&vs=c0g1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1

注11)石川県 塚田川水系塚田川洪水浸水想定区域図(想定最大規模)

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kasen/sinsui-m/documents/2128_tsukada_l2.pdf

注12)国土交通省 水防法等の一部改正について

https://www.mhlw.go.jp/content/10802000/000807216.pdf

注13)国土交通省 水害リスク情報の充実(浸水想定区域図・ハザードマップの空白域の解消)

https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/content/001476770.pdf

注14)首相官邸「災害の「備え」チェックリスト」

https://www.kantei.go.jp/jp/content/000111250.pdf

注15)気象庁「防災気象情報とその効果的な利用」

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/ame_chuui/ame_chuui_p8.html

注16)気象庁「指定河川洪水予報」

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/flood.html

注17)国土交通省「川の防災情報」

https://www.river.go.jp/index