マルウェアとは?意味や主な6種類、対策方法をわかりやすく解説

公開日:2024年7月8日

サイバーリスク

日常業務のさまざまな場面においてパソコン等のデバイスを使用する機会は多くあるため、安全に使うためのIT環境を整えておくことが重要です。デバイスがコンピューターウイルスに感染してしまえば、自社の業務に支障が出るだけでなく、取引先等を含めて多くの損害が生じる恐れがあります。

必要なセキュリティ対策を行うために、コンピューターウイルスの種類や感染経路、対処方法等を把握しておきましょう。この記事では、主なマルウェアの種類や症状、対処方法を解説します。

マルウェアとは

マルウェアの意味

マルウェアとは、「悪意のあるソフトウェア(Malicious Software)」を意味する言葉であり、コンピューターの脆弱性等を利用して攻撃を仕掛けてくるソフトウェア全般を指します。意味としては、マルウェアとコンピューターウイルスは同じものを指す部分もありますが、厳密にはマルウェアのほうがさらに広い意味で使われていると言えるでしょう。

具体的には、コンピューターウイルス以外にも、スパイウェアやボット、キーロガー、トロイの木馬、スパム等が挙げられます。

【関連記事】

脆弱性の意味やゼロデイ攻撃の概要、対策のポイント等を解説しています。

マルウェアによる脅威

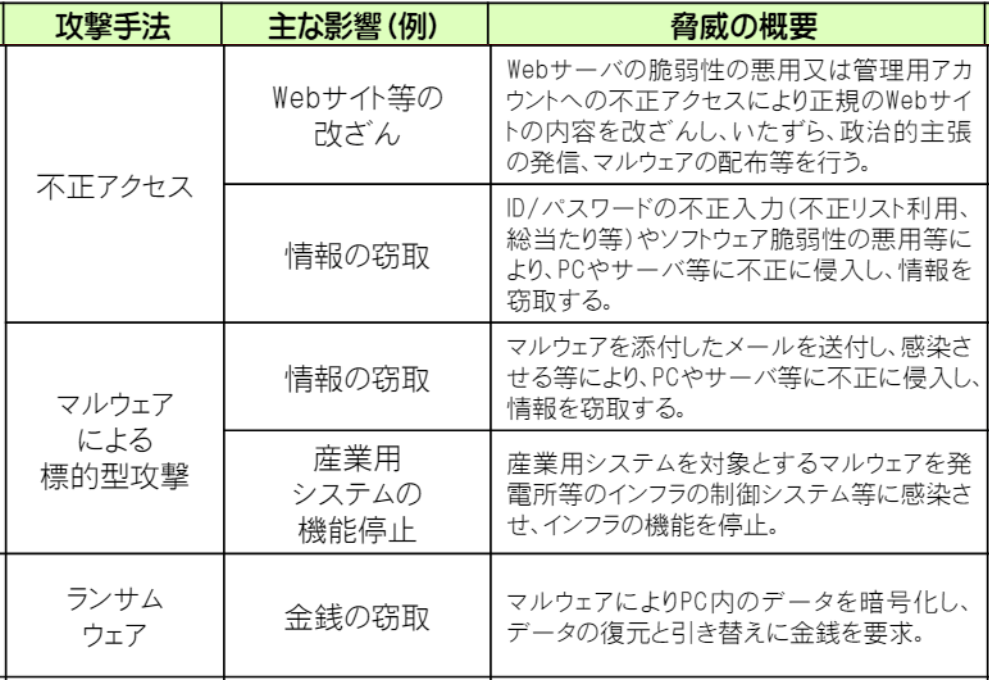

マルウェアによる脅威として、総務省が2017年10月に公表している「サイバーセキュリティ等に係る現状と課題について」では、以下のものが挙げられています。

上記のように、マルウェアは事業活動のさまざまな場面で脅威をもたらすものです。Webサイト等の改ざんや顧客情報の流出、システムの停止等の被害が生じれば、企業に対する信用低下につながります。あらかじめ、脅威を認識した上で必要な対策を講じていくことが重要だと言えます。

ランサムウェア攻撃の概要や企業に与える影響、身代金支払いの是非等の最新情報を解説しています。

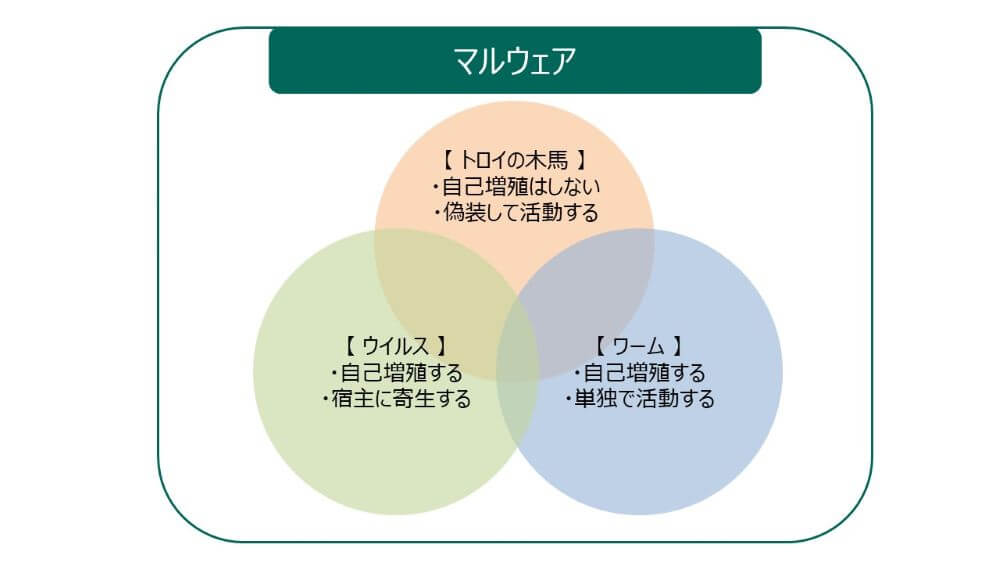

マルウェアの主な種類

マルウェアには多くの種類があり、それぞれ必要となる対策に違いがあります。ここでは、マルウェアの主な種類について紹介します。

ウイルス

ウイルスとはコンピューターウイルスのことを指しますが、インターネットやLANを介して、コンピューターに感染することを目的としているものがあります。ワーム型と呼ばれるものは、ウイルスの複製を電子メールの添付ファイルとして送信したり、ネットワークドライブに保存されているファイルに感染したりするなど、利用者が操作を行わなくても自動的に増殖するという特徴があります。

ウイルスに感染したコンピューターは、情報漏えいやシステムの破壊といった被害に見舞われる恐れがあるので注意が必要です。

スパイウェア

スパイウェアとは、利用者が使用しているコンピューターから、インターネットを通じて個人情報等のコンピューターに保存された情報を送信するソフトウェアのことを言います。利用者自身が気付かない状態で勝手に動作が行われるなどの被害が挙げられます。

ボット

ボットとは、コンピューターを外部から遠隔操作するコンピューターウイルスの一種です。ウイルスをまるでロボットのように操作することから、ボット(BOT)と呼ばれているのです。

ボットに感染したコンピューターは、悪意のあるハッカーによって遠隔操作をされる恐れがあります。

キーロガー(キーストロークロガー)

キーロガーとは、キーボードで入力した情報を記録するソフトウェアを言います。ウイルス等をコンピューターに感染させることで、ユーザーIDやパスワード、(個人を特定できる)メールアドレス等の個人情報を不正に入手することを目的としています。

トロイの木馬

トロイの木馬は、コンピューターの内部に侵入することでシステムを壊したり、外部からの不正侵入を助けたりするプログラムを指します。感染能力を備えたプログラムではないので、本来であればウイルスに含まれるものではないものの、利用者にわからない状態で悪意のある行為を引き起こすことがあるため、ウイルスの一つとして捉えられています。

スパム

スパムとは一般的には迷惑メールのことであり、スパムメールとも呼ばれています。利用者が求めていないにも関わらず、商品広告等を勝手に送りつけてくる電子メールの総称を意味しています。

マルウェアの5つの感染経路

マルウェアによる被害を防ぐためには、どのような感染経路から被害が及ぶのかを把握した上で、一つひとつの対策を講じていくかが重要です。主な感染経路となりやすいものを解説します。

Webサイトの閲覧

マルウェアの感染経路として、まずホームページ等のWebサイトの閲覧が挙げられます。Webサイトにはさまざまなプログラムが組み込まれていますが、プログラムの脆弱性を悪用するウイルスに感染したページを閲覧してしまうと、コンピューターがウイルスに感染する恐れがあります。

従来は怪しいWebサイトを訪問しないことが対策として挙げられていましたが、近年では正規のWebサイトがウイルスに感染している場合もあるため、十分に注意をする必要があると言えるでしょう。

電子メールやメッセージの閲覧

毎日のように送られてくる電子メールやメッセージ等も、ウイルスの感染経路として挙げられます。添付ファイルをよく確認しないまま開いてしまい、悪意のあるプログラムに感染するといったケースがあります。

また、メール等に添付ファイルがなかったとしても、本文に記載されているURLにアクセスするとウイルスがダウンロードされるものもあるので注意が必要です。

【関連記事】

メールやSMSを起因としたサイバー攻撃が増加傾向にある背景や要因、サイバー空間における安心・安全なコミュニケーションのポイントについて解説しています。

プログラムのインストール

インターネットでは無料でダウンロードができるソフトウェアが多くありますが、配布先の情報をよく確認する必要があります。信頼できないWebサイトから無料のウイルス対策ソフト等をダウンロードさせて、感染させるケースも見られます。

主な手口としては、使用しているコンピューターに「ウイルスに感染しています」といった警告のメッセージを表示させ、悪意のあるソフトウェアを配布するWebサイトに誘導するような場合等です。

USBメモリからの感染

USBメモリは手軽にデータを持ち運べる機器として重宝しますが、ウイルスに感染したコンピューターに接続してしまうと、知らず知らずのうちに被害が広がってしまう可能性があります。

ファイルの共有

インターネットを介して、他人とファイルをやりとりするソフトウェアのことをファイル共有ソフト(ファイル交換ソフト)と言います。不特定多数の人が自由にファイルを公開できるので、悪意のあるウイルスが組み込まれたファイルを共有すると、ウイルスに感染させられる恐れがあります。

マルウェアの対処方法

マルウェアによる被害を最小限度に抑えるには、コンピューターを使用する時に日ごろから気を付けておきたい点がいくつかあります。主な対処方法について、ここでは解説します。

不審なファイルを開かない

マルウェアの感染を防ぐには、不審なメールの添付ファイルを開いたり、本文に記載されているURLをうかつにクリックしたりしないことが大切です。不特定多数に対して送られてくる迷惑メールとは違い、ターゲットとする企業等から重要な情報を盗み取ることを目的とした標的型攻撃メールには十分な注意が必要だと言えます。

担当者が業務に関係するメールだと信じやすいように巧妙な仕掛けが施されている場合があります。標的型攻撃メールはウイルス対策ソフトで検出されないものが多く、感染に気付きにくいので警戒が必要です。

ソフトウェアを定期的に更新する

マルウェアの感染を防止するために、使用しているソフトウェアを定期的に更新することが重要です。ソフトウェアを更新することで、脆弱性(セキュリティホール)を減らすことにつながります。

ソフトウェアを開発したメーカーが、更新プログラムを配布していないかを定期的にチェックしておきましょう。

ウイルス対策ソフトを活用する

ウイルス対策ソフトは、コンピューターに電源が入っている状態であれば常に起動しているため、外部から送られてくる不審なものをチェックする機能を備えています。インターネットやLAN、記憶媒体等がウイルスに感染していないかを随時確認できるので、有効な手段と言えるでしょう。

ただし、ウイルス対策ソフトは最新のものでなければ、新たなウイルスに対応できない場合が多くあります。そのため、ソフトウェアの状態を常に最新のものに保っておくことが大切です。

まとめ

マルウェアはコンピューター等に被害をもたらすことを目的とした、悪意のあるソフトウェアを指します。年々手口が巧妙になってきており、従来のセキュリティ対策だけでは防げない部分もあるため、注意が必要です。

代表的なマルウェアの種類や感染経路を把握した上で、最新のセキュリティ対策ソフトにアップデートしたり、不審なメールを開いたりしないなどの日常的な対策が有効な手段となります。安定した環境でコンピューターを利用できるように、どのような対策が必要であるかをきちんと検討してみましょう。