精神障害の労災認定は厳しい?労災認定における精神障害の取り扱い、認定要件について解説

公開日:2025年5月16日

人事労務・働き方改革

職場での人間関係、パワハラやカスタマーハラスメント等から生じるストレスを原因とした精神疾患による労災認定申請件数は年々増加傾向にあります。その一方で、精神障害の労災認定は、例えば工場内での機械の誤操作によるケガ等と比べて業務との関連性の見極めが困難です。 本記事では精神障害の労災認定について、最新の法改正の内容も含めて解説します。

労災とは

精神障害の労災認定について解説する前に、労災の概要をお伝えします。

労災の対象となる業務災害(業務上の災害)とは、労働者が業務を原因として被った負傷、疾病、障害または死亡をいい、業務と傷病などの間に一定の因果関係がある場合、業務上の災害と判断されます。

この「業務と傷病などの間に一定の因果関係がある」か否かについて、負傷(ケガ)と疾病(病気)それぞれ次のように判断します。

業務上の負傷

以下のいずれかに該当する場合、業務と負傷の間に一定の因果関係があると判断されます。

①事業主の支配・管理下で業務に従事している場合

例)事業場内での業務時間中等

②事業主の支配・管理下にあるが、業務には従事していない場合

例)事業場内での休憩中・就業時間前後等

③事業主の支配下にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合

例)出張中・業務のための外出中等

業務上の疾病

業務と疾病との因果関係の有無は以下の基準で判断されます。

①労働の場に有害因子が存在していること

例)基準値を超える工場機械の動作音、身体介護業務等

②健康障害を起こし得るほどの有害因子にさらされたこと

例)工場機械の動作音が継続して基準値を超えている、通常業務として身体介護業務に従事している

③発病の経過および病態が医学的に見て妥当であること

例)雇入れ時の健康診断では所見がなく、雇入れ後不調が生じた

このように、疾病の労災認定については疾病とその原因に医学的な因果関係が認められる必要がありますが、疾病のうち精神疾患・精神障害(以下、精神障害といいます)の労災認定については別途要件が設けられています。

労災の概要や判断基準、発生時の対応のほか、どのようなケースが労災に認定されるのか、具体的な事例をもとに解説しています。

精神障害の労災認定要件

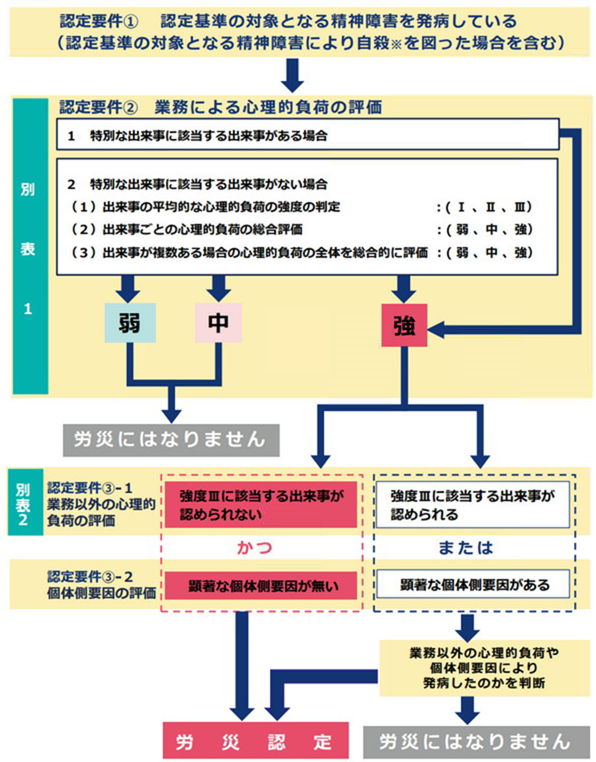

精神障害の労災認定要件は次のとおりです。

①認定基準の対象となる精神障害を発病していること

②認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること

③業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められないこと

順に解説します。

認定要件① 認定基準の対象となる精神障害を発病していること

要件の一つ目は、発病している精神障害が労災認定の対象となる精神障害に該当するか否かです。労災認定に限らず、診療を含め精神障害を取り扱うにあたって、精神障害は以下のように分類されています。

F0 症状性を含む器質性精神障害(認知症や頭部外傷によるものを除く)

F1 精神作用物質使用による精神及び行動の障害(アルコール・薬物摂取によるものを除く)

F2 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害

F3 気分[感情]障害

F4 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害

F5 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群

F6 成人の人格及び行動の障害

F7 知的障害<精神遅滞>

F8 心理的発達の障害

F9 小児<児童>期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害、詳細不明の精神障害

上記分類のうち、業務上の過度なストレスや長時間労働等により発病すると考えられるうつ病、パニック障害等が

F3 気分[感情]障害

F4 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害

に分類されます。

一方、認知症や頭部外傷による脳機能障害、アルコール・薬物依存症は、たとえその背景に業務上の原因があったとしても、労災の対象となる精神障害に該当しないため労災と認定されません。

認定要件② 認定基準の対象となる精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること

要件の二つ目は、発病の原因として関連付け得る期間にあたるおおむね6か月の間に、強い心理的負荷が業務により発生していたか否かです。

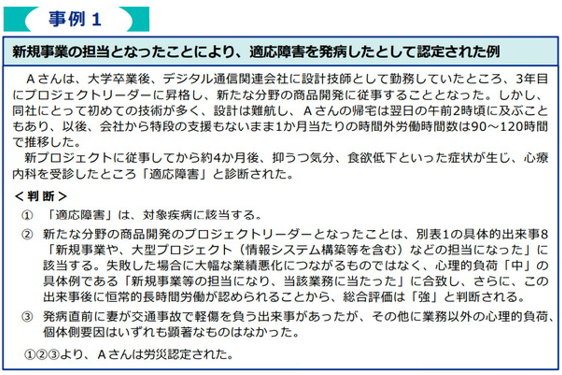

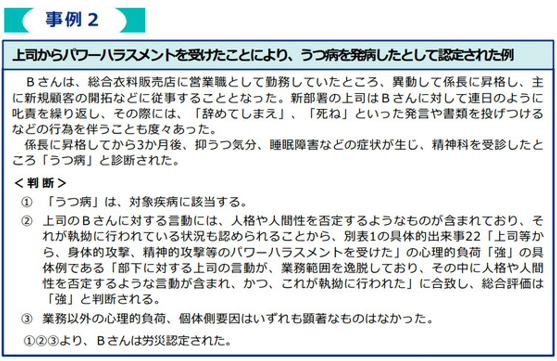

具体的には、業務による心理的負荷評価表で「強」と評価される出来事がある場合に要件を満たします。

1「特別な出来事」に該当する出来事がある場合

この場合、心理的負荷の評価が「強」となり、要件②を満たします。

■心理的負荷が極度のもの

・生死にかかわる、極度の苦痛を伴う、または永久労働不能となる後遺障害を残す業務上の病気やケガをした(業務上の傷病による療養中に症状が急変し極度の苦痛を伴った場合を含む)

・業務に関連し、他人を死亡させ、または生死にかかわる重大なケガを負わせた(故意によるものを除く)

・強姦や、本人の意思を抑圧して行われたわいせつ行為等のセクシュアルハラスメントを受けた

・その他、上記に準ずる程度の心理的負荷が極度と認められるもの

ハラスメントの定義や主な種類をご紹介した上で、発生する原因と必要な対策について解説しています。

■極度の長時間労働

・発病直前の1か月におおむね160時間を超えるような、またはこれに満たない期間にこれと同程度の(例えば3週間におおむね120時間以上の)時間外労働を行った

2「特別な出来事」に該当する出来事がない場合

次の三つの観点から具体的出来事の心理的負荷の強度を判断し、「強」に該当する場合、要件②を満たします。

(1)具体的出来事への当てはめ

先の別表1により、発病の原因と考えられる業務上の具体的出来事が、どの分類に該当するかを判断します。

■具体的出来事の分類の一例

・業務により重度の病気やケガをした

・業務に関し、重大な人身事故、重大事故を起こした

・上司等から、身体的攻撃等のパワーハラスメントを受けた

・同僚等から暴行、またはひどいいじめ、嫌がらせを受けた

(2)出来事ごとの心理的負荷の総合評価

先の別表1により、発病の原因と考えられる業務上の具体的出来事について、心理的負荷の強度を強いものから順に「強」「中」「弱」のいずれにあたるかを判断し、「強」にあたる場合、先の「特別な出来事」に該当する場合と同じく要件②を満たします。

(3)出来事が複数ある場合の評価

■複数の出来事が関連して生じた場合

全体をまとめて一つの出来事として評価し、原則として最初の出来事を具体的出来事として上記(1)(2)について評価します。

■関連しない出来事が複数生じた場合

それぞれの出来事そのものについての関連性、出来事と発病までの期間や継続期間等を考慮して、全体として総合的に評価します。

長時間労働がある場合の評価方法

長時間労働については、上記(1)~(3)と併せて、次の3点で評価し、心理的負荷が「強」の場合、要件②に該当します。

1.「特別な出来事」としての「極度の長時間労働」(心理的負荷が「強」)

・発病直前の1か月におおむね160時間以上の時間外労働を行った場合

・発病直前の3週間におおむね120時間以上の時間外労働を行った場合

2.「具体的出来事」としての長時間労働の評価

・仕事量が著しく増加して時間外労働も大幅に増える(おおむね倍以上に増加し1か月当たりおおむね100時間以上となる)等の状況になり、業務に多大な労力を費やした場合

・発病直前の2か月間連続して1か月当たりおおむね120時間以上の時間外労働を行った場合

・発病直前の3か月間連続して1か月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行った場合

→心理的負荷が「強」に該当する

3. 恒常的長時間労働が認められる場合における他の出来事の総合評価

・転勤して新たな業務に従事し、その後1か月おおむね100時間の時間外労働を行った場合

→心理的負荷が「強」に該当する

認定要件③-1 業務以外の心理的負荷による発病かどうか

要件の三つ目は、業務以外に精神障害を発病する原因となる出来事がないことです。

要件②では、具体的出来事と発病している精神障害の関連性を個別具体的に評価しますが、その他にも業務外で精神障害の原因と関連性が強いと考えられる出来事が複数ある場合、一概に業務上の出来事による発病とは判断できないため、慎重に判断します。

■業務以外の心理的負荷の強度が「強」(引用の別表では強度「Ⅲ」)に該当する出来事の一例

・離婚、または配偶者と別居した

・配偶者、子ども、親または兄弟姉妹が死亡した

・多額の財産を失った、または突然大きな支出があった

・天災や火災などに遭った、または犯罪に巻き込まれた

認定要件③-2 個体側要因による発病かどうか

③-1のほか、精神障害の既往症等がある場合、労働者にはもともと精神障害を発病しやすい要因があると考えられるため、慎重に判断します。

つまり、先に検討した心理的負荷が「強」となる出来事がなかったとしても、労働者本人の要因により精神障害を発病することが想定される場合、要件②の評価により慎重を要することになります。

2023(令和5)年 心理的負荷による精神障害の労災認定基準が改正

ここまで解説した精神障害の労災認定基準について、法改正により以下の内容が追加されました。

1.業務による心理的負荷評価表の見直し

■カスタマーハラスメント(カスハラ)の追加

イメージとして業種を問わず顧客・取引先からの土下座の強要や、特に接客業や医療・介護業での利用客・利用者からの理不尽な言動等が具体的出来事の分類に明示されたことで、より実態に即した広範なハラスメントが労災認定の対象となりました。

カスタマーハラスメントの定義や実例をご紹介し、企業ができる予防策について解説しています。

■感染症等の病気や事故の危険性が高い業務への従事

今日でこそワクチンも普及し、インフルエンザと同じ5類に移行した新型コロナウイルス感染症ですが、まん延当初に常に自らが感染するリスクと隣り合わせで対応に尽力された医療従事者の実態を反映させたものであると考えられます。

■パワハラ6類型のすべての具体例の明示、性的指向・性自認に関する精神的攻撃を含むことを明記

これまではパワハラの具体例は「身体的攻撃」「精神的攻撃」しか明記されていませんでしたが、「無視・故意に孤立させること」や「過大・過小な要求」が追加され、精神的攻撃に性的指向・性自認に関するものを含めることと併せ、「プライベートへの過度な干渉」も追加されました。

2.精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲を見直し

改正前は既往の精神障害が業務に関連して悪化した場合、悪化前おおむね6か月以内に特別な出来事がなければ業務によるものと認められていませんでした。

法改正により悪化前おおむね6か月以内に特別な出来事がない場合であっても、強い心理的負荷が業務より生じ、既往の精神障害が悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認められるようになり、労災認定の対象となる範囲が拡大しました。

3.医学意見の収集方法を効率化

自殺事案や業務による心理的負荷を「強」評価するか不明な事案について専門医3名で実施していたところを、特に困難なものを除き1名で決定できるよう変更され、より迅速に労災認定審査が進められることになりました。

ハラスメントによる労災認定について解説しています。

まとめ

精神障害の労災認定について、主にその基準について直近の法改正の内容と併せて解説しました。

本記事での解説のとおり、精神障害の労災認定はケガや身体の疾病に比べ、発病と原因との関連性を判断するにあたってより慎重を要することとなります。加えて、働き方改革による法規制や仕事に限らず価値観が多様になるなど、労災を取り巻く環境は常に変化しており、今回の法改正はまさにその変化に対応するための英断だといえるでしょう。

そのため、従業員から精神障害についての労災認定について相談などがあった場合、今の時代に適さない価値観や自身の個人的経験に基づく不適切な判断は避け、専門家や労働基準監督署への相談などによる適切な対応を心掛けましょう。

日本社会保険労務士法人 社会保険労務士 山口 友佳

2009年、SATOグループ 「日本社会保険労務士法人」設立とともに入所。2010年社員に就任。労務相談部門責任者として中小企業、大企業に対する労務コンサルティングを担当。就業規則諸規程のコンサルティング、判例に基づいた実務的なアドバイス等、経験多数。