ご存知ですか?サービス利用者とシステム会社の責任分界や認識齟齬

公開日:2025年2月21日

サイバーリスク

情報技術の進化は企業のビジネス環境に劇的な変化をもたらしました。特に中小企業にとって、ITシステムの導入は競争力を維持し、業務効率を向上させるために不可欠です。しかし、ITシステムの利用にはセキュリティリスクが伴います。デジタル化が進む中で、サイバー攻撃の脅威は増加しており、多くの企業が対抗策を講じていますが、被害に遭う企業の数は依然として減少していません。その主な理由として、企業がサイバー攻撃に対する適切な対策やソリューションを導入・運用できていないことが挙げられます。本記事ではITシステムを利用するユーザとそれを開発・運用するシステム会社との間に存在する「責任分界点の認識齟齬」に着目してサイバー攻撃の原因を考察します。

責任分界点とユーザ/システム会社の視点

責任分界点とは、ユーザとシステム会社の間でそれぞれがどの範囲まで責任を負うのかを明確にするための基準です。ITシステムの運用において、この境界が曖昧だと、責任の所在が不明確になり、トラブルの原因となることが少なくありません。責任分界点を適切に設定することは、両者の間に健全な関係を築き、システムの円滑な運営を可能にするために不可欠です。

ユーザは通常、システムの運用やサポートがスムーズかつ迅速に行われることを期待しています。しかし、ITリテラシーの差によって、システムへの理解や期待が異なり、誤解が生じることがあります。特に、システムの利用方法やトラブルシューティングの場面で、こうした誤解が問題を複雑化させることがあります。したがって、ユーザは自分たちの役割とシステム会社の役割を正確に理解し、責任を明確にすることが重要です。

一方、システム会社は契約に基づいてサービスを提供しますが、その具体的な範囲や限界についてユーザにしっかりと説明する責任があります。契約内容と実際に提供されるサービスの間にギャップが生じると、ユーザの期待と現実に不一致が生じ、信頼関係の構築が難しくなります。このようなギャップを防ぐためには、契約時にサービスの詳細を明確にし、定期的なコミュニケーションを維持することが求められます。

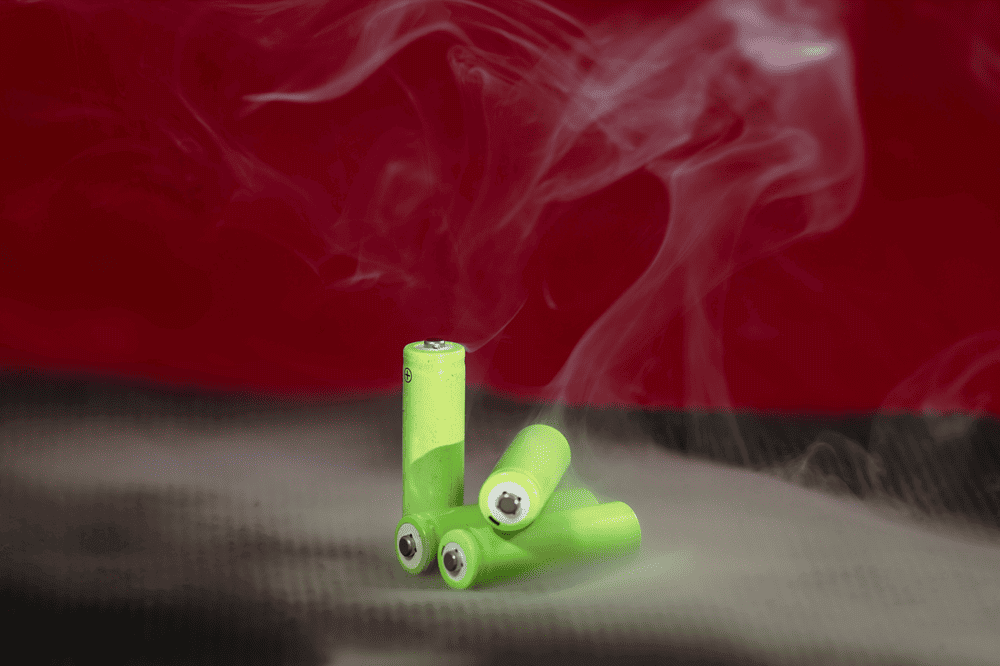

認識齟齬がもたらすリスク

認識齟齬は、組織にとってセキュリティリスクを顕在化させる深刻な要因となります。例えば、システムの更新やセキュリティパッチの適用が遅れると、既知の脆弱性が修正されずに放置されることになります。このようなセキュリティホールが存在すると、攻撃者にとって絶好の標的となり、ランサムウェア感染や情報漏洩といった重大なセキュリティインシデントを引き起こす可能性があります。

【関連記事】

サイバー攻撃の主な種類と被害事例、対策について詳しく解説しています。

ケーススタディ

ランサムウェアによる感染や、それに伴うシステム停止や情報漏洩の事例がインターネットやSNSで頻繁に報告されていますが、こうしたサイバー攻撃が責任分界点の問題とどのように関係しているのか探ってみたいと思います。

サイバー攻撃の被害に遭った企業の事例を詳しく分析してみると、その多くは国内外のセキュリティベンダやサイバーセキュリティの専門家が把握していない未知の攻撃手法によって攻撃されたのではなく、既知の攻撃手法や脆弱性を悪用されていることが判明しています。これは、企業が適切な情報収集を行い、予防策をとっていれば、サイバー攻撃の被害を避けられた可能性があることを示唆しています。

ASMの概要や必要性、脆弱性診断との違いや活用メリット等について解説しています。

システムの保守や運用を外部に委託している企業の立場から見ると、システム会社が最新のセキュリティ情報を収集し、適切な対応を自動的に行っていると認識していることが多いですが、実際には契約の範囲外でシステム会社がそのような対応を行っていない場合があります。サイバー攻撃の被害に遭った企業の中には、本来であれば防げたはずの攻撃であるにもかかわらず、「責任分界点の認識齟齬」により適切な予防策が講じられず、結果として多額の損害を被った企業が多数存在します。

こうした事態を防ぐためには、企業とシステム会社の双方が責任範囲を明確に理解し、契約時にその内容をしっかりと確認することが不可欠です。さらに、時間の経過や双方の担当者変更などによって、契約内容が誤解される可能性もあるため、定期的に契約内容を確認し、認識をすり合わせることも重要です。

まとめ

ITやセキュリティは専門的で難しいという言葉をよく耳にしますが、ビジネスでシステムを利用する以上、何か問題が発生した際に無関係ではいられません。システムトラブルやセキュリティインシデントは、業務停止や情報漏洩といった重大な影響をおよぼす可能性があるため、ITとセキュリティに対する基本的な知識を習得し理解しておくことは非常に重要なポイントとなります。

自社ですべてのシステムを導入から保守まで対応するのは、専門的な知識や人的リソースが必要となるため、難しい場合もあるでしょう。特に中小企業にとっては、これらのリソースをすべて社内で賄うのは現実的ではないかもしれません。しかし、システムを外部に委託している場合であっても、何か問題が発生した際には、それがビジネスにどのような影響をおよぼすのかを判断し、適切な対応を取る責任があります。この責任は、単に問題が起きたときの対応にとどまりません。日常的なリスク管理や情報の共有にもおよびます。

サイバー攻撃被害発生時の情報共有事項のほか、近年注目されているセキュリティ対策のASMについても解説しています。

企業はシステム会社との連携を強化し、定期的に情報を共有することで、潜在的な問題を早期に察知し、予防策を講じることが重要です。そのためには、双方が責任分界点を正しく理解し、どの範囲までが自社の責任であり、どこからが委託先の責任なのかを明確にしておかなければなりません。責任分界点の認識が曖昧なままでは、対応が遅れるだけでなく、問題が発生した際の迅速な対応が難しくなります。

適切なコミュニケーションと契約内容の定期的な見直しを通じてシステム会社と共通の理解を持つことにより、企業はシステムの安全性を高め、ビジネスの安定的な運営を支える基盤を構築することができます。最終的にはこうした取組が企業の競争力を高め、持続的な成長を支える力となるでしょう。