リスクアセスメントとは?意味や手順、実施例も紹介

公開日:2025年3月24日

労働災害防止

社内のリスクアセスメントは、事故や労働災害といった万が一の事態を避けるために必要不可欠な取組です。業務を遂行する上ではさまざまなリスクが想定されるため、被害の度合いや確率等を客観的に評価した上で、優先度を見極める必要があります。

今回はリスクアセスメントの基本的な意味や目的、実施する際の手順、業界別の実施例等をまとめてご紹介します。

リスクアセスメントとは

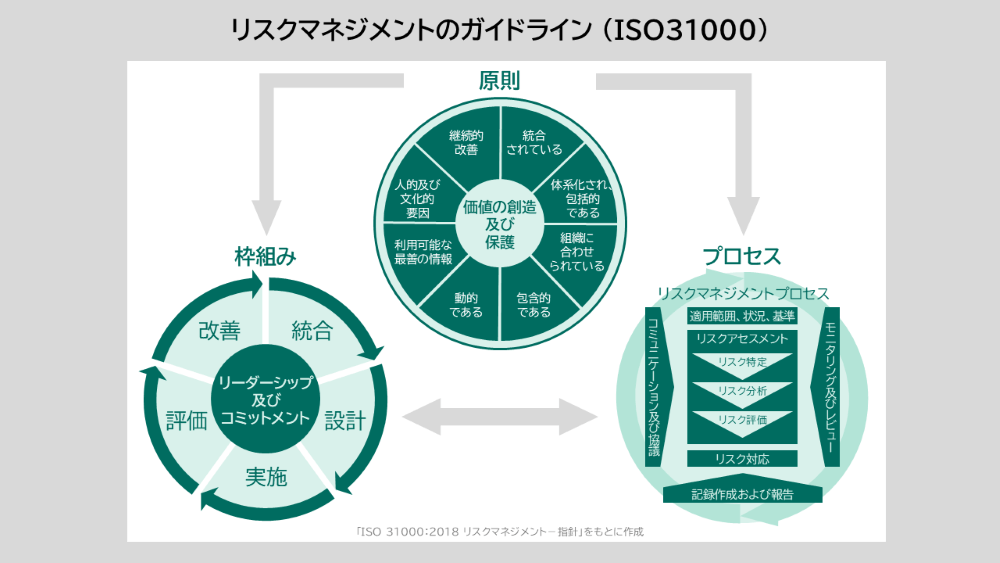

「リスクアセスメント」とは、職場や作業場に隠れたリスクを特定し、分析、評価までを含めた一連の手順のことです。ここではまず、リスクアセスメントの基本的な意味と、リスクマネジメントとの違いについて解説します。

リスクアセスメントの意味

リスクアセスメントにおける「リスク」とは、単なる危険性のみを指す概念ではありません。職場に隠れた危険性・有害性を見つけ出し、その原因によって引き起こされる「労働災害や健康障害の度合い」と「発生する確率」を組み合わせたものをリスクとして扱います。

そして、そのリスクの大きさに基づいて対策の優先度を決め、リスクそのものの除去や低減の措置を検討し、その結果を記録するというのが基本の流れです。後述するように、労働安全衛生法で定められた法的根拠のある取組であり、安全な職場づくりには欠かせないプロセスとも言えます。

労災の概要や判断基準、発生時の対応のほか、どのようなケースが労災に認定されるのか、具体的な事例をもとに解説しています。

リスクアセスメントとリスクマネジメントの違い

リスクアセスメントが必要な背景

企業においてリスクアセスメントが必要な取組とされるのには、さまざまな理由が考えられます。ここでは、企業におけるリスクアセスメントの重要性について、三つの視点から見ていきましょう。

法的根拠がある

企業にとってリスクアセスメントが必要とされる法的根拠としては、労働安全衛生法第28条の2が挙げられます。条文では建設物や設備、粉じん等の作業を扱う事象者に対し、「危険性または有害性等を調査し、その結果に基づいて措置を講ずるほか、労働者の危険または健康障害を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない」と定められており、この内容がリスクアセスメントに該当していると考えられます。

【関連記事】

安全配慮義務違反に当てはまるケースや防止策、企業のリスクと責任、等について解説しています。

法律だけでなく企業の自主性が求められる

リスクアセスメントをはじめとする労働安全衛生に関する概念は、もともと1972年にイギリス議会で提出された「ローベンス報告」を土台に発展してきたとされています。当時、安全衛生について団体交渉で問題解決を図ってきたイギリスでは、安全衛生に関する法律が立て続けに立法されました。

しかし、「法律が多すぎる」「行政機関の仕組みが複雑である」「法の実用性に欠ける」という問題が浮き彫りになり、諸課題と解決法を示すためにまとめられたのがローベンス報告です。具体的な内容として、「事業者と労働者による自己規制にこれまで以上の力点を置く法制度を確立する」ことの重要性が訴えられ、リスクアセスメントの考え方が注目される契機となりました。

このような背景から、リスクアセスメントという概念そのものが、企業の自主的な安全衛生の確保を推奨するという意味を持つようになっています。

自社にとっても複数のメリットがある

社内のリスクアセスメントを徹底することで、次のようなメリットが期待できます。

・職場のリスクが明確になる

・リスクに対する認識が共通化される

・合理的な方法で安全対策に対する優先順位を決められる

・リスクを低減するルールが明確になる

・職員全員の「危険」に対する感受性が高まる

社内にどのようなリスクがあるのかを洗い出すことで、関係者は事前にその存在を意識し、事故が起こる前に避けられるようになります。リスクへの認識が共有されるので、チームとしても予防策を立てやすくなるでしょう。

また、リスクアセスメントでは、「リスクごとの優先順位」も明らかにするのが特徴です。リスクに備えるには労力が必要であり、そのためのリソースは必ずしも無限であるとは限りません。

一見すると大きな被害を生み出す要因のようなものでも、発生確率が極端に低い場合は、本当に最優先で対応すべきなのかを見直す必要があるのです。リスクアセスメントによって優先順位を整理することで、限られたリソースを最大限に有効活用して、リスクに合理的に向き合えるようになります。

リスクアセスメントの手順・方法

リスクアセスメントを実施する上では、全体像を把握して計画を立てる必要があります。ここでは、一般的な取組の手順と具体的な方法について見ていきましょう。

実施体制の構築

リスクアセスメントは全社的な取組となるため、実施体制は丁寧に構築する必要があります。まずは、社長や工場長等の事業場のリーダーが、安全衛生管理活動の一環としてリスクアセスメントを実施することを表明します。

その後、主体となって取組を進める推進メンバーを選び、必要に応じてリーダーを任命します。例えば、社長が総括安全衛生管理者となり、製造部長に安全管理者として参画してもらい、さらに現場の作業指示を製造課長が担当するといった体制が考えられます。

リスクアセスメントは長期継続的に実施していかなければ効果が出ないため、臨時の体制ではなく、一つの長期的なプロジェクトとしてチームづくりを行うことが大切です。また、現場をよく知る作業者や化学物質等の専門知識を持った責任者にも声を掛け、多様な階層の意見を集められるような体制を築きましょう。

実施時期の決定と情報の入手

続いて、各プロセスの実施時期を決める必要があります。リスクの調査については、労働安全衛生規則第24条の11で、以下のような時期に実施することが義務づけられているので注意が必要です。

・建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき

・設備、原材料等を新規に採用し、又は変更するとき

・作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき

・前三号に掲げるもののほか、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき

そのほかにも、実際に労働災害が発生し、過去の調査等に問題があった場合、前回の調査から機械設備や人員等の変化があった場合などは、改めて調査が必要とされています。ただし、リスクアセスメントは調査だけでも膨大な労力を生じるため、すべての項目をまとめてチェックするのは現実的ではありません。

まずは危険と思われる作業場所から実施し、丁寧にデータを収集しましょう。なお、実施時には、作業手順書や機械の取扱説明書、ヒヤリハットや労災の事例を持ち寄るとスムーズに調査が行えます。

【関連記事】

ヒヤリハットの概要や事例、防止策等について解説しています。

危険性または有害性の特定

リスク調査では、生産工程の全作業を対象に、どのような危険性や有害性が潜んでいるかをくまなくチェックします。各作業で発生しうる事象を、普段の安全活動やヒヤリハット事例を集めながら洗い出しましょう。

危険性や有害性を特定する際には、「○○(労働者)が」、「○○(危険物・有害物)に、あるいは○○(危険物・有害物)と」「○○(何らかの行動)する時」「○○(何らかの対策不備)なので」「○○(事故の型+体の部位)になる」といった一定の型に沿ってまとめることで、各粒度をそろえやすくなります。

例えば、「作業者が床に置いた電気のこぎりをコンセントに差し込んだ時、手動スイッチが切れていなかったため、突然動き出して足の甲を切る」といった具合で具体化すると、リスクの度合いや内容を判別しやすくなります。

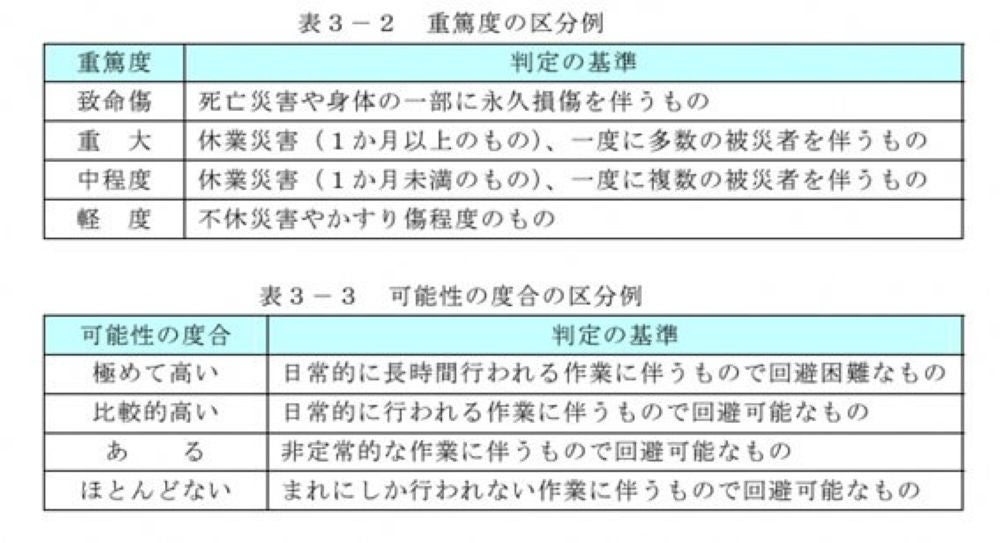

リスクの見積りと優先度の設定

次に、各作業で発生しうるリスクを、重篤度、発生の可能性、発生頻度等の観点で見積もります。見積りにはさまざまなアプローチが考えられますが、なるべく複数人で評価するのが望ましいため、下記のように判定基準を明確にした上できちんと共有しておくと良いでしょう。

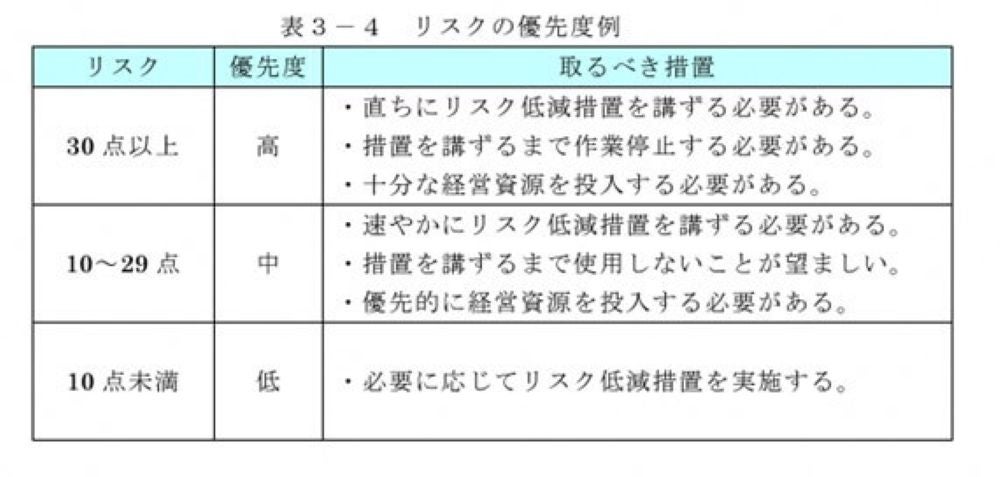

そして、見積り結果を集計したら、結果をもとに優先度の高いリスクを抽出していきます。下記のように点数化するほうが、客観的な判断を行いやすくなるはずです。

リスク低減措置の検討及び実施

推進メンバーで協議を行い、リスク対策の優先度が高いと評価されたものから、具体的な低減措置を策定・実施していきます。低減措置の考え方としては、「法令に定められた事項の実施」「危険な作業の廃止・変更」「工学的対策」「管理的対策」「個人用保護具の使用」と、大きな内容から順番に検討していくのがポイントです。

まずは法令で決められた最低限の取組が守られているかを確認し、次に危険性・有害性の高い作業であれば、より安全な施工方法・材料がないかを検討します。その後、ガードやインターロック等の工学的なアプローチを検討し、さらにマニュアル整備や教育訓練といった管理的対策を進めましょう。

ここまでの措置を十分に行えない、あるいは除去・低減できないリスクについては、個人用保護具の使用等で対応するというのが基本的な考え方です。

リスクアセスメント実施一覧表の作成例

リスクアセスメントの実施にあたっては、「リスクアセスメント実施一覧表」の以下の流れに沿って、各項目を記載していきます。

1.作業名

2.危険性又は有害性と発生のおそれのある災害

3.既存の災害防止対策

4.リスクの見積り

5.リスク低減対策案

6.措置案想定リスクの見積り

7.対応措置

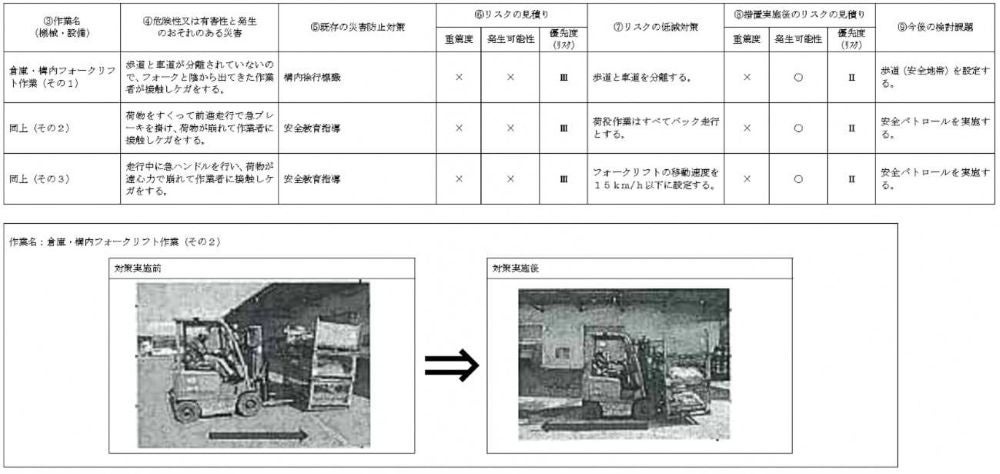

例えば、フォークリフト作業についてリスクアセスメント実施一覧表をまとめるケースを見ていきましょう。

1.作業名については、「フォークリフト運搬作業」等と記載し、2.危険性又は有害性と発生のおそれのある災害については、「フォークリフトをバックで運転中、急激に後退したため、後方の積荷に激突して作業者が投げ出される」といったように、災害に至る過程を記載します。

3.既存の災害防止対策では、「作業前の手順書の確認をしている」等と記載し、4.リスクの見積りにおいて、重篤度・可能性・頻度・リスクを数値化して記載しましょう。5.リスク低減措置案では、「再教育をする」「作業手順書を見直し、改定する」といったように、具体案を挙げていきます。

そして、6.措置案想定リスクの見積りで、どの程度のリスクが想定されるのかを数値で表します。最後に、7.対応措置で対策を行った実施日と次年度の検討事項となるものを記載するのが基本的な作成の手順です。

具体的に、それぞれの作成例を見ていきましょう。

上記は、鋳物製造各工程の「安全」に関するリスクアセスメント実施一覧表ですが、例えば「溶解工程キュポラ開栓作業」において、4.リスクの見積りは「重要度3・可能性4・頻度4・リスクⅢ」となっています。リスク低減措置案を講じた後の6.措置案想定リスクの見積りは、「重要度3・可能性2・頻度2・リスクⅡ」まで低減していることがわかります。

上記は、鋳物製造各工程の「化学物質・粉じん」に関するリスクアセスメント実施一覧表ですが、例えば「注湯工程鋳込み作業」において、4.リスクの見積りは「有害性レベルC・予測ばく露量EP4・望ましい管理手法3・現在実施管理手法1・リスク中」となっています。リスク低減措置案を講じた後の6.措置案想定リスクの見積りは、「有害性レベルC・予測ばく露量EP4・望ましい管理手法3・現在実施管理手法2・リスク低」まで低減していることがわかります。

上記は、鋳物製造各工程の「騒音」に関するリスクアセスメント実施一覧表ですが、例えば「型ばらし工程ショットブラスト研掃作業」において、4.リスクの見積りは「有害性レベルB・ばく露時間2.5時間・リスク高」となっています。リスク低減措置案を講じた後の6.措置案想定リスクの見積りは、「有害性レベルC・ばく露量2.5時間・リスク低」まで低減していることがわかります。

上記は、鋳物製造各工程の「暑熱」に関するリスクアセスメント実施一覧表についてですが、例えば「注湯工程 溶解炉より取鍋に湯を受ける」において、4.リスクの見積りは「有害性レベルA・作業の程度 高代謝率作業・リスク高」となっています。リスク低減措置案を講じた後の6.措置案想定リスクの見積りは、「有害性レベルD・作業の程度 高代謝率作業・リスク中」まで低減していることがわかります。

【関連記事】

職場における熱中症対策、業務災害と企業としての責任等について解説しています。

リスクアセスメントの業界別実施例

リスクアセスメントについて検討する際は、業界ごとの実施例を参考にしてみると具体的なイメージを持ちやすくなります。ここでは、運送業・建設業・製造業について解説します。

運送業において倉庫や構内で、フォークリフトの作業を行うことは多いですが、荷物をすくって前進走行をしている時に急ブレーキをかけてしまうと、荷物が崩れて作業者に接触してしまい、ケガを負うといった事案が見受けられます。この場合、荷役作業をすべて「バック走行」とすることで、リスクの低減を図ることが考えられるでしょう。

運送業における労働災害防止のポイントや法改正について解説しています。

建設業においては、地盤改良工事等で掘削作業を行い、残土を積み込むような作業が発生します。その際に現場が狭く、作業員が退避する場所がなければ、バックホウの移動や旋回によって、作業員と接触してしまう危険性があるでしょう。

リスクの低減措置としては、バックホウの作業半径内での立ち入りを禁止とし、誘導員を配置するといったことが考えられます。

リスクアセスメント実施において確認しておきたいページ集

厚生労働省等では、リスクアセスメントの実施に関するさまざまな情報提供を行っています。例えば、「職場のあんぜんサイト」というページにおいては、建設業向けのリスクアセスメント実施支援システム等を紹介しています。

基礎工事や枠組み足場の組立解体作業等、それぞれの作業に応じたリスクアセスメント実施一覧表を画面の案内に沿って選んでいくだけで手軽に作成できるのが特徴です。

また、リスクアセスメントを実施するための担当者向けの研修用テキストも配布されています。

まとめ

リスクアセスメントに関する取組を強化していくことで、職場や各作業における隠れたリスクを早期に発見し、事前にリスク低減策を実施することができます。また、被害の大きさや発生する確率等を数値化することで客観的に評価し、取り組むべき事項の優先順位を決められます。

労働災害を防止する施策の一環として、「安全文化診断」が活用できるでしょう。

安全文化診断は「安全文化の8軸」の考えに基づいて構築されており、診断結果を表として作成できるので自社が抱える課題を視覚的に把握でき、より迅速な対応を行うことにつながるはずです。

安全で安心できる職場環境を提供し、従業員の労働災害へのリスクを低減するために、ぜひ活用してみましょう。

【参考情報】

2024年11月12日付 厚生労働省 「職場のあんぜんサイト」

厚生労働省 「イギリスのリスクアセスメントと法」

厚生労働省 「プレス事業場における リスクアセスメントのすすめ方 中小規模事業場への導入を目指して」

2011年付 株式会社インターリスク総研 厚生労働省委託事業 「中小零細規模事業場集団リスクアセスメント研修事業 リスクアセスメント実施事例集」

2011年9月付 鳥取県県土整備部 「建設工事における労働災害防止のためのリスクアセスメントについて」

2024年11月12日付 東京都労働局登録教習機関 一般社団法人中小建設業特別教育協会 「リスクアセスメントの進め方、書き方、そして事例まで」