2025年 育児・介護休業法等の改正 ~法改正を機に実効性ある両立支援と職場文化の変革へ~

公開日:2025年10月1日

人事労務・働き方改革

法改正

■ 2025年の育児・介護休業法等の改正は、両立支援策の強化と実効性ある運用に向けた新たな対応を求めるものです。

■ 法対応にとどまらず、くるみん認定の取得や積極的な社外発信を進めることで「働きやすい会社」としてのイメージを広く訴求し、ブランド価値向上や採用力の強化にも資するものとなります。

■ 制度のハード面だけでなく、職場文化の醸成というソフト面からのアプローチを強化することが、実効性ある両立支援の実現には不可欠であり、企業価値向上と持続的成長の鍵となります。

社会的背景と法改正の全体像

日本社会では、少子高齢化が急速に進行し、65歳以上の高齢者が総人口の約29%を占めています。また、労働力人口の減少や、仕事をしながら家族等の介護に従事する「ビジネスケアラー」の増加から、仕事と育児・介護の両立に関心が集まっています。さらに、2030年には介護離職による経済損失が約9兆円にのぼると試算されており、企業経営に直接的な影響をおよぼす可能性が指摘されています。

こうした背景を受け、2025年4月から「育児・介護休業法」の大幅な改正が施行され、併せて「次世代育成支援対策推進法」(以下、次世代法)も改正されました。これら一連の法改正は、企業規模を問わずすべての企業に対し、両立支援策の強化と実効性ある運用を求めるものです。

法改正の主なポイント

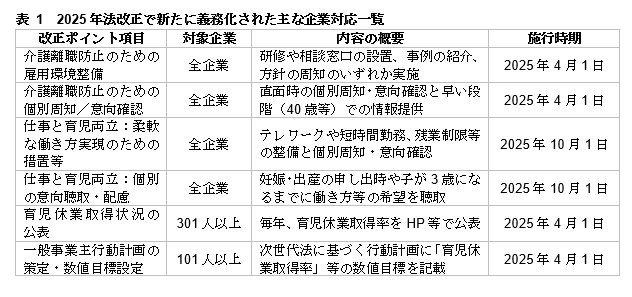

2025年の法改正は、企業活動に多方面で影響をおよぼすものです(表1)。まず、育児・介護休業法では、企業規模を問わず、育児・介護と仕事の両立支援策の強化が義務化されました。

4月より、すべての企業が、介護離職防止のための雇用環境整備や従業員への個別周知・意向確認等に対応する必要があります。加えて、従業員301人以上の企業には、育児休業取得状況の公表が義務づけられました。10月からは、仕事と育児の両立において、柔軟な働き方実現のための措置の追加や個別の意向聴取配慮が義務となります。

また、次世代法についても、一般事業主行動計画に関する法定義務が強化されています。

育児・介護休業法など2025年に実施される法改正のポイントをまとめて解説しています。

企業に求められる対応と実務上のポイント

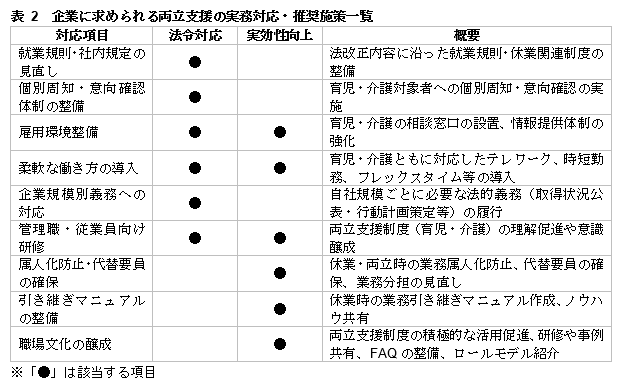

今回の法改正は、規模や業種を問わず、あらゆる企業に対応を迫る内容となっています。まず、各社が取り組むべきは、就業規則や休業・休暇制度の見直しです。法改正の内容を正確に把握し、自社の社内制度整備および社内規定の改訂を進める必要があります。

また、従業員への個別周知や意向確認体制の整備も急務です。特に介護分野については、「早い段階(40歳等)での情報提供」が全社義務化され、従業員が介護に直面する前から支援策を伝える仕組みづくりが不可欠となります。とりわけ、中小企業は、これまで以上に柔軟な働き方や休暇取得の促進、社内研修や相談窓口の設置等、実効性ある両立支援体制の構築が急務です。

加えて、301人以上の企業であれば育児休業取得状況の公表、101人以上の企業は行動計画策定・数値目標設定等、企業規模ごとの法的対応も整理して着実に進めなければなりません。

なお、法対応だけでなく、属人化防止や代替要員の確保、引き継ぎマニュアルの整備等、現場での実務的な備えも重要です。また、管理職や従業員向けの研修、両立支援制度の活用事例の紹介、よくある質問(FAQ)整備等を通じて、制度が形骸化せず“使われる制度”となるよう、職場文化の醸成にも取り組むことが望ましいです(表2)。

企業規模や現状にかかわらず、「まだ大丈夫」と油断せず、自社の制度や体制を速やかに点検し、必要な対応を始めることが不可欠です。今回の法改正は、すべての企業にとって“今取り組むべき”経営課題であることを強く意識してください。

【関連記事】

育児・介護休業法(令和7年10月施行)について解説しています。

くるみん認定制度活用と社外発信

(1)くるみん認定とは

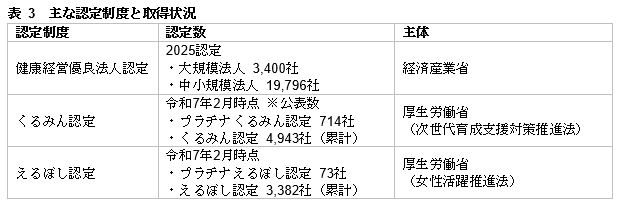

くるみん認定とは、厚生労働省が次世代法に基づき、「子育て支援のための一般事業主行動計画を策定・実施し、その目標を達成した企業」を子育てサポート企業として認定する制度です。

2025年の法改正に伴い、くるみん認定の要件も見直され、一般事業主行動計画の策定や育児休業取得率・時間外労働削減の数値目標の設定等、実効性と透明性を重視した運用が求められるようになりました。また、301人以上の企業には育児休業取得状況の公表義務も課され、形式的な制度運用からPDCAサイクルによる継続的改善への転換が不可欠となっています。

くるみん認定の取得自体が直接的に企業価値向上に結びつくわけではないですが、社員が安心して働ける環境を整備することは、企業の持続的成長や人材確保、ブランド力の向上に資する取組であり、その一環として認定制度の活用が期待されます。

こうした認定制度の取得は、もはや一部の先進企業だけでなく、多くの企業が積極的に取り組むようになっています(表3)。実際に、くるみん認定や健康経営優良法人認定等の取得企業数は年々増加しており、企業イメージの向上や採用活動へのプラス効果を実感している企業も多いです。

(2)認定取得の社外発信とブランディング

認定制度の取得は、法令遵守の証明にとどまらず、「両立支援に積極的な企業」であることを社外に示すメッセージとなります。この認定を戦略的に活用して、自社の取組や両立支援制度の内容や実績を、「両立支援のひろば」や自社ホームページ、SNS、会社案内、採用広報等を通じて積極的に情報発信することで、「働きやすい会社」としてのイメージを広く訴求できます。

これにより、求職者や取引先からの信頼を獲得し、優秀な人材の採用・定着、顧客やパートナーからの評価向上等、企業価値の向上につなげることが期待されます。

【関連記事】

育児・介護休業関連の法改正について解説しています。

職場文化(ソフト)の醸成と実効性ある両立支援

仕事と育児・介護の両立を支援する環境の整備は、社員のモチベーション向上や人材流出防止、求職者からの評価向上といった観点からも重要です。認定の取得や制度の整備だけでは十分とはいえず、実際に従業員が制度を利用しやすい職場文化を根付かせることが不可欠です。

そのため、ロールモデル社員の紹介、FAQや相談窓口の整備、管理職向け研修、両立支援制度の活用の社内事例共有等を通じ、「誰もが活用できる当たり前の制度」として両立支援策が社内に定着するよう努めることが望ましいです。

近年は制度の活用状況が重視される傾向にあり、制度が形骸化すれば社員のモチベーションやロイヤルティの低下、人材流出といったリスクにつながることが懸念されます。したがって、制度のハード面とともに職場文化の醸成というソフト面からのアプローチを強化することが、組織の持続的な成長や安定した人材確保につながると考えられます。

【関連記事】

産休・育休について、会社が行わなければならない手続きについて解説しています。

総括と今後の展望

今回の育児・介護休業法等の改正は、企業が「選ばれる存在」となるための大きな転機です。単なる法対応にとどまらず、従業員一人ひとりが安心して仕事と家庭を両立できる環境を構築し、持続的な人材確保と企業価値の向上を目指す視点が求められています。

両立支援には、制度整備(ハード)と職場文化(ソフト)の両輪が不可欠です。法令遵守を基礎としつつ、認定取得による取組水準の向上を進め、さらに実際に従業員が制度を利用しやすい雰囲気を醸成することが肝要です。経営トップによる積極的なメッセージ発信や経営層のコミットメント、ロールモデルとなる社員の登用、SNS等を活用した社外発信といった取組は、職場文化の醸成や企業のブランド力向上に寄与するものとなります。

また、定期的なアンケートやフォローアップを実施し、従業員の声を制度運用や職場づくりに反映させることが、実効性ある両立支援の実現に不可欠です。こうした取組を通じて、「両立支援制度は特別なことではなく、誰もが自然に利用できる当たり前の制度である」という職場文化を醸成し、両立支援は全従業員のためのものであるという認識を浸透させていくことが重要です。

今後、企業を取り巻く社会環境はさらに多様化・流動化していくことが予想されますが、法改正を前向きに捉え、両立支援を戦略的に推進し、持続的成長と競争力強化につなげていくことが求められます。

MS&ADインターリスク総研株式会社発行の人的資本・健康経営インフォメーション2025年8月(2025 No.1)を基に作成したものです。

MS&ADインターリスク総研株式会社

企業や組織のリスクマネジメントをサポートするコンサルティング会社です。

サイバーリスク、防災・減災、BCM/BCP、コンプライアンス、危機管理、企業を取り巻く様々なリスクに対して、お客さま企業の実態を踏まえた最適なソリューションをご提供します。

また、サステナビリティ、人的資本経営、次世代モビリティといった最新の経営課題にも豊富な知見・ノウハウを有しています。中堅・中小企業にも利用しやすいソリューションも幅広くラインナップしています。