職場における感染症対策 ~従業員の感染症に企業はどう対応すべきか~

公開日:2025年8月22日

健康経営・メンタルヘルス

2025年の年初は新型コロナウイルスとインフルエンザとのダブルの感染症で、「医療機関がパニック」という報道も流れ、全国各地で2020年から始まった新型コロナウイルスがもたらしたパンデミックの恐怖を彷彿させるような危機感さえ漂いました。世界中が震撼した新型コロナウイルスはひとまず落ち着いたかのように社会は動いていますが、感染症の病原体は多種多様、しかも感染経路も複数あり、今までの歴史を振りかえっても予測不能といえます。

企業においては、従業員が感染し、瞬く間に職場に広がってしまうと、病名や病状の重さに関係なく、業務遂行が困難となり、そのダメージの大きさに翻弄されるという事態に陥ってしまいます。そのため、企業における感染症対策は、リスクマネジメントやBCPといった企業経営の上でも不可欠な対策と言えます。本ニュースでは、感染症の基礎知識と、企業における予防対策を中心に解説します。

感染症対策の基礎知識

感染症とは、ウイルスや細菌等の病原体が口や鼻、傷口等から体内に侵入し、発熱や下痢、咳等の症状が現れる病気です。人から人にうつる感染と、病原体が付いた食べ物や虫からうつる感染症もあります。世の中には多くの感染症があり、症状や特徴が異なります。そのため、侵入する経路や、予防法もさまざまです。

1. 感染経路と主な感染症

接触感染

便や汚物、飛沫に含まれる病原体が含まれる汚れた物を手で触り、その手で顔の粘膜(目、鼻、口)に触れたり、食事をすることで感染します。このように知らず知らずのうちに、感染してしまっているケースが多々あります。

《インフルエンザ、咽頭結膜熱》

飛沫感染

病原体が含まれた感染者との会話、咳やくしゃみをした時に出るしぶき(飛沫)が周囲の人の口や鼻に入り込むことで、感染します。飛沫は数メートル先まで飛び散ると言われていますので、感染者のすぐそばにいなくても、気づかないうちに感染してしまうことがあります。

《インフルエンザ、風しん、百日咳、流行性耳下腺炎》

空気感染

感染者から排出された病原体が含まれるしぶき(飛沫)の水分のみが蒸発して、内部の病原体だけが空気中に浮遊し、それを吸い込んでしまうことで感染する経路です。病原体は一定時間、空気中を漂い続けるため、同じ空間にいるだけで感染してしまうリスクがあります。

《麻しん、水痘、結核》

経口感染、糞口感染

経口感染は、病原体が付着した飲食物等を口にすることによって感染する経路です。一方、感染者の便に含まれる病原体に触れ、それが口から体内へ入る感染経路を糞口感染と呼びます。

《ノロウイルス感染症、ロタウイルス感染症》

2. かかりやすい感染症と季節性

感染症の経路は多岐にわたり種類も大変多いため、感染を防ぐための注意や対策が日々求められています。ただ、すべての感染症に多くの人がかかるというわけではありませんので、かかりやすい時期や感染症の種類を考慮した上で、対策を講じるとよいでしょう。

例えば、多くの人がかかりやすい感染症としては、インフルエンザや感染性胃腸炎(ノロウイルス等)があり、高齢者が特にかかりやすい感染症としては、肺炎、結核等があります。

また、子どもがかかりやすい感染症としては、麻しん(はしか)、風しん、水痘(水ぼうそう)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、手足口病等があります。しかし麻しんは大人が感染すると、高熱が続き、肺炎や脳炎等の重篤化に繋がると言われていますし、風しんは稀に重篤な合併症を引き起こすと言われていますので、働き盛りの男性や妊婦にもこれらに感染しないための注意が必要になります。

2020年の冬から感染が始まった新型コロナウイルスは、当初は季節性ウイルスとされていましたが、冬から夏になっても終息せず、3年以上を要しています。このような、新しい変異ウイルスの出現は季節性とは関係なく続き、社会全体が長期にわたり、予測できない状況に陥ります。

その一方で、気温、湿度等による季節性の感染症もあり、予防対策の徹底で防ぐことのできる感染症があります。企業では、早めに季節性感染症の予防等についての注意喚起を行うとよいでしょう。

◎季節性感染症の特徴と予防対策

《春》

春先は寒暖差が大きく、体調を崩しやすい季節です。さらに花粉等によるアレルギー症状が出やすいので、マスクの着用やこまめな手洗いの徹底と、アルコール消毒等を行いましょう。また、寒暖差が大きいので、室内の温度管理に注意しましょう。

風邪やインフルエンザに引き続き注意しましょう。

《夏》

気温、湿度ともに高いため、食中毒が発生しやすくなります。飲料や食品の温度管理や保存に注意し、調理前の手洗いを徹底しましょう。また、脱水症等を起こしやすい季節のため、こまめな水分補給を行い、体力の低下を防ぎましょう。

食中毒やノロウイルスが発生しやすくなります。

《秋》

気温が下がり始め、乾燥が進むため、呼吸器系の感染症が増えていきます。室内の乾燥に注意し、バランスの摂れた食事と十分な睡眠を心がけましょう。

風邪、インフルエンザ、RSウイルスが流行し始める季節です。

《冬》

寒さが厳しく、体調管理が難しい季節です。部屋の加湿と適度な温度管理を行い、マスクの装着、手洗い、うがいを徹底しましょう。

風邪、インフルエンザ、ノロウイルス、ロタウイルスへの対策をしっかり行いましょう。

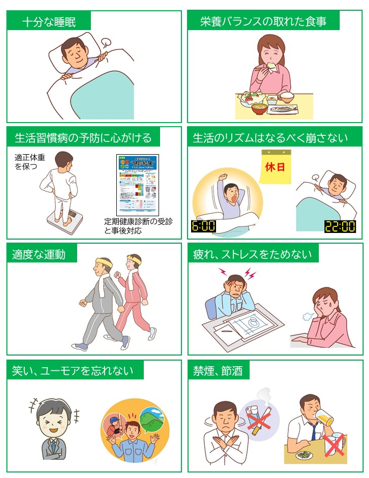

3. 感染症と免疫力

私たちには、外から侵入してきた病原体を攻撃して身体を守る「免疫力」が備わっています。この免疫力の働きが強いほど感染症にかかりにくくなり、免疫力が弱くなるとかかりやすくなります。したがって、免疫力を低下させないことが、感染予防における大きなポイントになります。

◎感染症にかかりやすい人

免疫の仕組みは非常にデリケートなので、些細なことが原因でうまく働かなくなってしまうことも少なくありません。また、免疫力が低下する原因には、長時間労働や疲労等もあります。

一般的に、免疫力の働きが低下し、感染症にかかりやすいのは、次のような人です。

• 高齢者や乳幼児

• 慢性的に睡眠不足がちな方

• ストレスが多い方

• 食生活が乱れがちな方

• 生活習慣病を複数抱えている方

• 糖尿病等の持病がある方

• 重篤な既往歴を抱えている方

新型コロナウイルスが猛威を振るっていた際に、国民に呼びかけられていたワクチン接種の優先順位は、免疫力の低下が想定される高齢者や、既往歴のある人でした。さらに、肥満、定期健康診断で複数の有所見を持ち合わせるハイリスク者、睡眠時無呼吸症候群(SAS)罹患者等も感染者リスクの高い対象者として挙げられていました。

【関連記事】

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の必要性と進め方について解説しています。

企業における感染症対策の必要性と効果

1. 健康経営における感染症対策

健康経営認証制度では、新型コロナウイルスの流行以後、感染症予防に関するチェック項目が追加され、重点項目の一つとなっています。今や、感染症対策は、企業におけるポジティブな企業戦略の一つと言えるのではないでしょうか。

【参考】経済産業省「健康経営優良法人認定制度」

【参考】健康経営優良法人2025(中小規模法人部門)認定申請書

健康経営認証制度の感染症に関する質問内容は以下の通りです。企業における感染症対策のポイントを網羅しています。

「3-3-7.感染症予防に関する取組」

Q26.感染症(インフルエンザ、麻しん・風しん、新型コロナウイルス感染症等)対策として、 どのような取組を行っていますか。(いくつでも)

◆新型コロナウイルス感染症の対応策で、回答日時点で実施をやめた取り組みは含みません。

1 インフルエンザの予防接種を社内で実施している

2 インフルエンザの予防接種の費用を補助している(一部負担の場合を含む)

3 麻しん、風しん等の予防接種の社内実施または補助を行っている

4 予防接種を受ける際に就業時間認定や有給の特別休暇付与等の制度的配慮を行っている (家族が予防接種を受ける際の付き添いを含む)

5 感染症を発症した者(家族が発症した場合を含む)への有給の特別休暇付与による 感染拡大予防を行っている

6 健康診断時に麻しん・風しん等の感染症抗体検査を実施している

参考:https://www.mhlw.go.jp/content/000490986.pdf

7 感染拡大時の事業継続計画を策定している

8 海外渡航者に対する予防接種や予防内服等の準備を行っている

参考:https://www.forth.go.jp/useful/vaccination02.html

9 海外渡航者に対する教育の実施や緊急搬送体制の整備を行っている

10 感染症のワクチンに対する従業員のリテラシーを高めるための教育・研修を行っている

11 事業場において換気設備の整備や換気ルールの導入を行う等、職場の環境整備を行っている

12 特に行っていない ⇒評価項目不適合

健康経営の認証制度には、中小企業部門の上位500を意味する「ブライト500」という制度があります。このブライト500を2024年の認証取得まで4年連続して取得している茨城県のトラック事業者の場合は、社内にインフルエンザが蔓延した時に、急遽始めた感染症対策が、健康経営への取組のきっかけとなっています。そして、その後の輝かしい実績は、本認証制度が証明しています。

【関連記事】

企業がなぜ「健康経営」に取り組まなければならないのか、ポイントを解説しています。

2. うつさない、広げない対策

集団生活の上で、特に気を付けたいのが、感染した場合に周囲の人にうつさない、感染を広げないための対応です。感染症予防のために必要なのは、「感染経路のシャットダウン」そして、「病原体の排除」です。そのためには、次のような対策を徹底しましょう。

• 手洗い、手指消毒の徹底

• マスクの着用

• 咳エチケットの遵守

• 病原体に適した消毒(アルコール、次亜塩素酸ナトリウム)

3. ワクチンの接種

ワクチン接種の予防効果は重症化や発症の予防、社会全体での流行の防止等が期待でき、インフルエンザには、企業や健康保険組合等からの補助があるところもあります。また、会社まで出張して予防接種を行う医療機関もある等、大変身近なものとなりました。

ただ、ワクチン接種には人によりさまざまな副反応が現れる場合がありますので、個人への対応を考慮しながら、慎重に推進していこことが求められます。

【参考】一般社団法人 日本環境感染学会 環境感染誌 第 39 巻 Supplement II 令和 6 年 11 月 25 日発行(年 6 回)学術刊行物 ISSN 1882-532X 医療関係者のためのワクチンガイドライン

4. 衛生教育の実施

① 啓発

感染症に対する正しい知識や感染症予防行動、かかった時(疑われる)時の行動についての教育が求められます。教育は安全衛生委員会や会議等を活用し、教育終了後は、他部門や参加できなかった各拠点にWebで発信したり、資料をHPにアップする等、多くの従業員に情報が広く行き渡るように展開しましょう。

一例としては、カレンダーやポスター等により、季節性の感染症対策を呼びかける等の注意喚起が考えられます。

② フローチャート作成

感染症や感染症の疑いのある従業員が発生した時の対応を決め、従業員が分かるように周知しておきましょう。管理者向けと、従業員向けの2つのパターンを用意しておくとよいでしょう。

③ チェックシートの活用

チェックシートの活用は職場における感染症対策の現状確認と、対策の推進・充実を図るために有効です。チェックの付かなかった項目については、優先順位を決めて確実に実施できる対策を盛り込み、速やかに進めていきましょう。

5. 職場環境の整備

下記は新型コロナウイルス対策として既に多くの企業で実施した内容ですが、現在では緩和する項目、継続する項目等の再検討を、季節や状況に応じて臨機応変に対応していくことも求められています。

・机にパーテンションを設ける

・会議室、喫煙室、休憩室の利用人数制限を設ける

・気温や湿度を適正に保つ・・・季節に合わせて温度、湿度を適正に保つよう定期的なチェックを行う

・オフィス内の換気・・・会議が長時間におよぶ時は、時間を決めてドアを解放したり、窓を開ける

・アルコール液の設置・・・トイレ、洗面台、各部屋の出入口等に設置する

・ドアノブ、エレベータボタンの定期的な消毒・・・人が頻繁に触れるところは、時間を決めて消毒する

6. 従業員が感染症にかかった時の対応

従業員が感染症の疑い、もしくは感染症にかかった場合は、医療機関での受診を推奨し、基本的には出社停止を求めることになります。重要なことは、感染を拡大させない、正直に申告する「報告」と「消毒・清掃」になります。

厚生労働省では、新型コロナウイルスをきっかけに、企業の感染症対策について、下記のサイトで大変詳しくわかりやすく解説し、随時更新していますので、参考にしてください。

【参考】厚生労働省:新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け) 令和7年2月13日(更新中)

特に、ワークスタイルの配慮や、休業日数等のルールについては、厚生労働省のサイトが参考になります。

ワークスタイルには、作業環境、在宅勤務、時差出勤、フレックスタイムの導入、オンライン会議等があります。これらを状況に応じて種々検討する配慮が求められていると、サイトでは示されています。

7. 企業における安全配慮義務と社会的責任

企業には、「労働者が生命や身体等の安全を確保しつつ労働できるよう、必要な配慮を行わなければならない」とする、労働安全衛生法に基づく、安全配慮義務が課せられています。

【関連記事】

安全配慮義務違反について、関連する法律の内容や違反の具体例、企業におけるリスクと責任等の視点から解説しています。

感染症対策においても、免疫力低下が予想される人や基礎疾患のある人には、感染リスクが高いことを踏まえ、働き方も含めた配慮が求められることになります。定期健康診断結果に基づき、必要に応じて産業医や主治医の意見を聴取したり、アルコールやタバコ等の生活習慣の指導も求められるかもしれません。

多数の従業員が出勤できない等により業務遂行上に多大な影響が出ると、取引先からの信用低下や評価の欠落にも繋がりかねません。企業の感染症対策は、前述のように健康経営にも直結し、企業の付加価値を高める等、極めて重要な方策です。

企業における健康管理の基本である健康診断について、押さえておきたい関係法令と解釈、さらに効果的な活用法を解説しています。

まとめ

私たちは新型コロナウイルスを体験し、感染症対策の基本的な知識はほぼ習得したようにも感じられました。しかし、コロナ期には皆無であったインフルエンザが、2024年から2025年の年初には大流行し、感染症の脅威を再び痛感することとなりました。

企業のみならず、学校、地域社会等、社会との関わりがある以上、感染症を完全に避けることはできません。しかし、予防対策を行うことで、多くの場合、発症のリスクを最小限に抑えることはできます。

そして、ほかでもない企業における感染症対策は、健康な労働力の確保と健全な経営に直結するとともに、社会的機能を果たすための大変重要な役割を担っています。

NPO法人ヘルスケアネットワーク(OCHIS) 副理事長 作本 貞子

国土交通省健康起因事故対策協議会委員

健康起因事故防止ワーキンググループ委員

「安全と健康を推進する協議会」(両輪会)代表

【プロフィール】

2003年、居眠り運転と関連性の深い睡眠時無呼吸症候群(SAS)対策事業を日本でいち早く立ち上げ、全日本トラック協会や日本バス協会のSAS検査の指定機関等として突出した実績を持つ。

2017年、運輸業界向けに定期健康診断結果をフォローアップする運輸ヘルスケアナビシステム🄬を構築し、全日本トラック協会の受託事業として全国展開している。

安全と健康をテーマとして、全国的にセミナー講演や執筆活動を行っている。

●著書

「睡眠時無呼吸症候群(SAS)ガイドブック」

「睡眠時無呼吸症候群(SAS)早わかりガイド」

「睡眠ガイドブック」

「運輸業界のためのSAS対策Q&A50」 他

●執筆

全日本トラック協会「健康起因事故防止マニュアル(改訂版とも)」

「新型コロナウイルス感染予防対策マニュアル」

自動車事故対策機構(NASVA)「運行管理者一般講習用テキスト29年版」

国土交通省発出「SAS対策マニュアル改訂版」2015年8月の執筆に関わる。