従業員の加齢と健康課題

公開日:2025年5月2日

健康経営・メンタルヘルス

少子高齢化が急速に進展する中、就業者の7人に1人が65歳以上の高齢者となり、高齢の働き手が人手不足を補っている様相が垣間見えます。このように高齢者は主要な働き手である一方、身体における機能低下や健康問題等、働き盛りといわれる壮年期(25歳から44歳)前後とは異なる対応が求められます。

一方、高齢者の予備軍ともいえる中年期(45歳~64歳)においても、一般労働者の平均年齢が男女とも確実に加齢へと推移していることを鑑み、本稿では、高齢者が直面する身体リスクとその対策を中心に、その予備軍ともいえる中年期の健康問題にも触れて、加速する従業員の加齢や高齢化に、企業がどのように向き合えばよいかを、企業内健康管理の側面から解説します。

就労世代における健康リスクと企業の対応

加齢とともに増加するハイリスク者率 ~分岐点は40歳代~

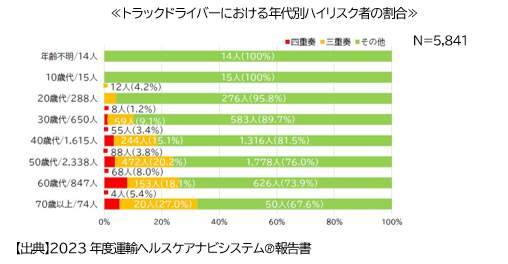

このグラフはトラックドライバーを対象とした定期健康診断結果に基づき、年代別にハイリスク者(※)の割合を示しています。割合は加齢とともに増加傾向にあり、40歳代から項目のすべてに該当する(グラフでは四重奏と表示)ハイリスク者の割合が顕著に増えています。つまり企業が将来に影響をおよぼす病気リスクを軽減させるためには、まずこの年代の健康管理への意識付けや生活習慣の見直しが、「分岐点」であると考えられます。

(※)ハイリスク者とは、肥満、高血圧、脂質異常、高血糖の内、3項目(三重奏)もしくは4項目(四重奏)すべてに所見がある人のことを言います。

働き方と生活習慣病

勤労世代の健康は働き方(職場環境)と切り離して語ることができません。若い時は残業続きの毎日でも一晩寝れば回復していた疲れは、年齢とともに、「体力が続かず無理がきかない」と感じるようになり、多くの人が身体の変化を自覚するようになります。

また、夜間、早朝、交代勤務等の不規則勤務者の場合は、睡眠不足や食事時間のばらつきによる栄養バランスの偏り等に陥りやすく、どうしても肥満、高血圧、脂質異常、生活習慣病等のリスクを抱えることになります。しかし生活習慣病の多くは、痛みを伴わず徐々に進行するため、症状が現れた時には既にかなり進行してしまっているということも少なくありません。

企業における睡眠対策の重要性や良質な睡眠を確保するためのポイント等について解説しています。

有所見を放置しない

前述で示したハイリスク者は、正常な人に比べ、脳・心臓疾患のリスクが一般的に30数倍に高まると言われています。ただこれらの病気は企業の場合、定期健康診断結果の有所見(経過観察・要再検・要受診)となって明確に見えますので、企業は労働安全衛生法に基づき、それらの有所見を放置しないよう、受診結果に基づく事後措置を講じなければなりません。なぜなら、その放置が重篤な病気へとつながるからです。

さらに、循環器系疾患である脳梗塞・脳卒中等は発症後の手当てが遅れると、呂律が回らない、顔が歪む、片側の手足の力が入らない(麻痺)、痺れや感覚がわからない等、運動障害、感覚障害による機能不全に陥るというケースが少なからずあります。これはQOL(Quality Of Life=生活の質)を一気に引き下げ、将来における要介護リスクの要因にも繋がる上に、企業にとっても、時としてやむを得ず熟練した従業員を配置転換せざるを得ないということにもなりかねません。これは当然、大変大きな損失と言えます。

健康診断の種類や対象者、実施にあたっての注意点等について解説しています。

加齢に伴う高齢者の課題

高齢者における病気の特徴

高齢者の中には、同年齢であっても、いつもハツラツとして若く見える人、その反対に実年齢よりもかなり年上に見える人もおり、その「ぱっと見」の印象年齢は、加齢とともにどんどんと広がる傾向にあるようです。例えば65歳でも50歳代に見える人と、反対に70歳代に見える人がおり、個人差が大きいというのが高齢者の健康対策を推進する上でのポイントとなります。

高齢者の身体には主に次の特徴があります。

・慢性の疾患が多い

・1人で多くの疾患を持っている

・免疫能力が低下しやすく、疾患が治りにくい

・無症状で重症化しやすい

・薬剤に対する効果が不安定になりやすい

・環境変化への順応が難しい

加齢による身体の変化と留意点

本稿では、加齢による高齢者の身体の変化を、視力・聴力の感覚器と、認知症・身体機能に絞って解説します。

◆視力低下と視野障害

定期健康診断で実施する視力検査は、基本的に「遠くが見えるかどうか」の検査で、加齢による眼の病気の早期発見にはなりません。高齢者の運転免許更新時には、認知以外にも視野検査や動体検査が求められているのは周知のとおりですが、実は眼の老化は40歳代から少しずつ始まるといわれていて、自分では気づきにくいのが加齢に伴う眼の症状の特徴です。

国土交通省では職業ドライバーの事故防止対策として、2022年4月「自動車運送事業者における視野障害対策マニュアル」を発出し、視野障害に関する教育の必要性とともに、必要に応じて眼科医での精密検査や治療、さらに診断結果を踏まえて、運転指導や経過観察等による就業上の措置を求めています。

また、人間ドックには通常、眼圧・眼底検査がありますので、高齢者の身体チェック対策として人間ドックを活用されてはいかがでしょうか。

眼底検査は主に下記の早期発見に繋がります。

・緑内障:視野が狭くなる

・黄斑変性:ものが歪んで見える、視野が欠ける

・糖尿病性網膜症:見えづらくなるが自覚症状が出にくい

・網膜血管の動脈硬化・閉塞(眼底出血):全身血管の状態を予測できる(高血圧、糖尿病等)

日頃から注意したい眼の症状は以下のとおりです。

・部分的に見えない場所が出現する

・見える範囲が狭くなったと感じる

・暗いところでものが見えにくい

・視力が急に低下してきた

・視界がかすむようになり、しばしば文字を読み飛ばしてしまう

・ものが歪んで見える

下記のサイトではスマホやパソコンで眼の状況のセルフチェックができます。

◆加齢による聴力低下と対応

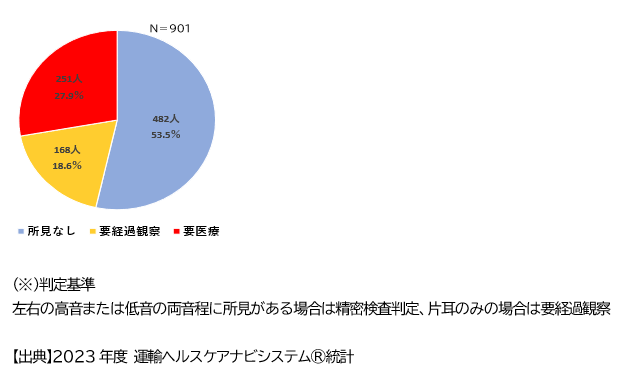

NPO法人ヘルスケアネットワーク(OCHIS)の定期健康診断結果に基づく調査では、65歳以上の2人に1人に加齢に伴う眼の所見があります。

加齢による難聴も本人にはわかりにくいのですが、次のようなケースで気づくことがあります。

・高い音が聞き取りづらくなる

・聞き返すことが多くなる

・テレビの音量が大きい

・電子機器・家電の音に気付かない

難聴は、小さい声、大きすぎる声、早口の言葉は聞き取りにくいと言われていますので、仕事の指示命令が正しく伝わらない、勘違いをして思わぬトラブルになる等、仕事の上で支障が出ることがあります。管理者や職場の人たちは、少し大きめの声で、ゆっくり、はっきり伝えることや、重要なことはメモで渡すなどの工夫や配慮が求められます。

企業が定期健康診断結果を確認する場合、内科疾患のみならず、聴力についても見落とすことなくチェックし、必要に応じて受診勧奨を行ってください。

さらに難聴の放置は、認知症に繋がるリスクの一つとして、大変注視されています。それは、音の刺激や脳に伝えられる情報量の減少が、脳の萎縮や神経細胞の衰弱に繋がる、さらに、聞こえづらくなることで、コミュニケーションが減少し、抑うつ状態や社会的孤立を生む、これらが主な原因と言われています。

◆認知症への対応

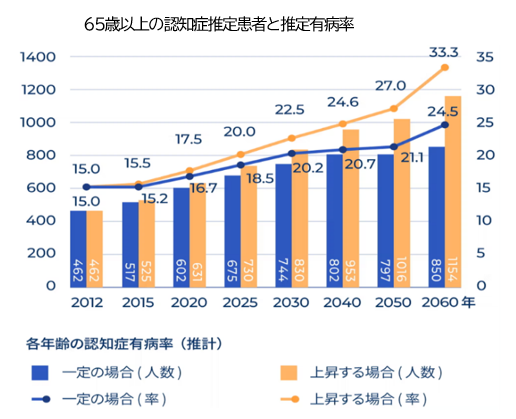

厚生労働省の調査では、2025年には認知症患者数が700万人を超え、高齢者の5人に1人が認知症になると推定しています。さらにその割合は2060年には3人に1人になると予測しています。

最近はNPO法人ヘルスケアネットワーク(OCHIS)にも、高齢従業員への対応について、事業者からの相談が来るようになりました。

一例では、「最近、遅刻が多い」、「以前に比べて作業にかなり時間がかかるようになった」等ですが、往々にして、本人は自身の認知低下に気づかず、まだまだ頑張れると思っているケースが多いようです。

認知症には、周りの人が「ひょっとして?」と気づく、軽度認知症(MCI)といわれるレベルがあり、在職高齢者の物忘れや勘違いは、このケースが多いようです。幸いにも、このレベルではある程度の確率で健常な状態に引き戻すことも可能だといわれていますが、アルツハイマー型認知症に移行する人も少なくありません。

アルツハイマー認知症は、原因とされるアミロイドβが40歳代から徐々に増加し、加齢や生活習慣病等によってさらに増加し、症状が進行するといわれています。関連するリスク要因としては、肥満、高血圧、糖尿病、脂質異常、SAS、ストレス、喫煙、過度の飲酒等があります。

ある法人が推奨している、「あたまの健康チェック」では、40歳代からチェックを始め、経年で結果を観察しながら生活習慣等の改善に努め、リスクを未然に取り除いていくことを勧めています。

◆身体機能の低下

加齢による身体機能の低下は、腰痛、転落、転倒等の労災事故にもつながります。ある企業では、腰痛労災が多いことをきっかけに、腰痛予防ためのストレッチポスターを作成し、全従業員が日々実践したところ、労災腰痛が6割削減しました。さらにその後は、次々と足の捻挫や骨折など下半身強化のポスターを発行し、大きな成果を上げています。

労災の概要や判断基準、発生時の対応のほか、どのようなケースが労災に認定されるのか、具体的な事例をもとに解説しています。

今、注目されている「ロコモ」(ロコモティブシンドローム)とは、骨、関節、軟骨、椎間板、筋肉といった運動器のいずれか、あるいは複数に障害が起こり、「立つ」「歩く」といった機能が低下している状態をいい、将来における介護リスクともいわれています。多くの地方自治体では高齢者の介護予防対策として、ロコモ予防教室等を既に始めています。

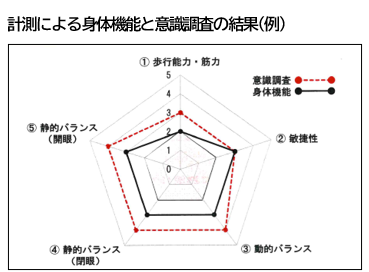

厚生労働省では労働災害防止に役立てるため、身体機能の自己認識と計測の両面から、自らの災害リスクを認識することを目的に、「転倒等のリスク評価セルフチェック表」を作成しています。以下のレーダーチャートでは、意識より身体能力計測結果が下回っていることを示しています。自身の機能低下を受け入れ、日々注意することが労災等の事故防止に繋がると思われます。

【関連記事】

安全配慮義務違反に当てはまるケースや防止策、企業のリスクと責任等について解説しています。

企業が留意すべき従業員の加齢対策

両立支援と職場復帰

入院期間の短縮等により、今や3人に1人が治療しながら働き続けると言われています。高齢化が進むとその割合はさらに増え続けると予想され、複数の慢性疾患を持っている、病気が増悪しやすい等、高齢者が抱える病気の特徴を踏まえた上で、就労のあり方が求められます。

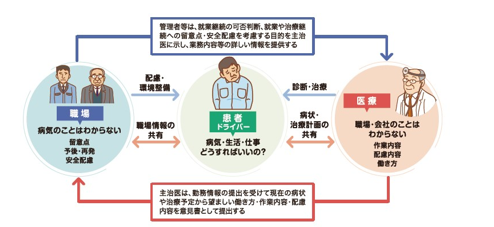

厚生労働省は「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」にて、事業者が病気を抱える労働者を就労させる際の配慮について示しています。

そして、従業員が休業から職場復帰する際には、下記を参考にしてください。

薬との付き合い方

日常的に薬を服用する人の割合は今後さらに増えてくることが予想されます。医療機関で処方される以外に、最近はコンビニでも購入できる市販薬や、健康食品に分類されるサプリメント等、多種多様の薬がもはや私たちの生活に浸透しています。

しかし正しく服用しないと、意識消失により思わぬ事故に遭ったり、さまざまな副作用に悩まされるということにもなりかねません。特に運転業務や高所作業に従事する人は、眠気の出る薬を飲んでいないか等の注意が必要です。

管理者は服薬中の従業員に対して、自己判断で過剰摂取もしくは中断していないか、飲み忘れはないか、服用のタイミングを間違っていないか等、ぜひこまめに声掛けを行っていただきたいと思います。

ある企業では安全配慮の側面から、お薬手帳のアプリで従業員の服薬状況を把握し、運行管理を行っています。ただし、服薬内容については、事前に従業員の同意を得るなど、個人情報の取扱いについての注意が必要です。

2024年8月に開始された健康経営優良法人2025認定基準のポイントを紹介します。

まとめ

企業における健康施策は、年代を問わず定期健康診断結果の有効活用から始まります。第一ステップは結果から浮上するハイリスク者の人数や重症度の引下げですが、このハイリスク者へのアプローチと並行して重要な施策となるのが、広く従業員に対して行う、ポピュレーションアプローチです。生活習慣の改善をサポートする保健指導や、健康教育を根気よく行うポピュレーションアプローチこそが、個人や企業の健康意識の向上と醸成に繋がります。

つまり、企業がSDGsを目指して健全経営を継続させるためには、高齢者予備軍とも言える、壮年期から中年期までの健康推進強化と、今や貴重な戦力とも言える高齢者の健康支援、そして従業員全員に行うポピュレーションアプローチが不可欠になります。

これは、クオリティの高い健全経営を生み出すとともに、「従業員を大切にする」という企業風土が必然的に人材確保に繋がっていくと考えられます。

NPO法人ヘルスケアネットワーク(OCHIS) 副理事長 作本 貞子

国土交通省健康起因事故対策協議会委員

健康起因事故防止ワーキンググループ委員

「安全と健康を推進する協議会」(両輪会)代表

【プロフィール】

2003年、居眠り運転と関連性の深い睡眠時無呼吸症候群(SAS)対策事業を日本でいち早く立ち上げ、全日本トラック協会や日本バス協会のSAS検査の指定機関等として突出した実績を持つ。

2017年、運輸業界向けに定期健康診断結果をフォローアップする運輸ヘルスケアナビシステム🄬を構築し、全日本トラック協会の受託事業として全国展開している。

安全と健康をテーマとして、全国的にセミナー講演や執筆活動を行っている。

●著書

「睡眠時無呼吸症候群(SAS)ガイドブック」

「睡眠時無呼吸症候群(SAS)早わかりガイド」

「睡眠ガイドブック」

「運輸業界のためのSAS対策Q&A50」 他

●執筆

全日本トラック協会「健康起因事故防止マニュアル(改訂版とも)」

「新型コロナウイルス感染予防対策マニュアル」

自動車事故対策機構(NASVA)「運行管理者一般講習用テキスト29年版」

国土交通省発出「SAS対策マニュアル改訂版」2015年8月の執筆に関わる。