医療機関・福祉事業者に求められるカスハラ対策

公開日:2025年5月23日

ハラスメント

■ カスハラの相談件数が増加傾向にあり、医療機関・福祉事業者では特に対策が必要です。

■ 東京都等では条例を定め、事業者の取組を責務として示す動きもあります。

■ カスハラ対策として、従業員への教育・研修が推奨されます。

カスハラの増加とその背景

近年、パワーハラスメント(パワハラ)、セクシャルハラスメント(セクハラ)のほか、モラルハラスメント(モラハラ)、アルコールハラスメント(アルハラ)等、ハラスメントの種類が多様化しており、一部のハラスメントについては事業者に対策が義務付けられています。

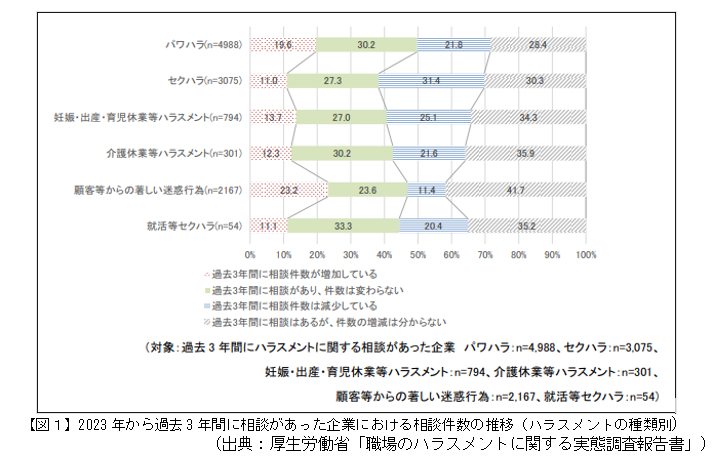

その中でも特に、消費者や顧客からの過剰な要求や迷惑行為を指す、カスタマーハラスメント(カスハラ)とその対応に注目が集まっています。厚生労働省の「職場のハラスメントに関する実態調査」によると、パワハラ・セクハラの相談件数は減少傾向にある一方で、「顧客等からの著しい迷惑行為」に関する相談件数は増加傾向にあります(図1)。

カスハラが社会的な注目を集め、相談件数が増えている要因として、消費者の権利意識の高まり、SNSの普及、過剰な顧客第一主義の広がり、社会の閉塞感などによるストレス等が挙げられます。

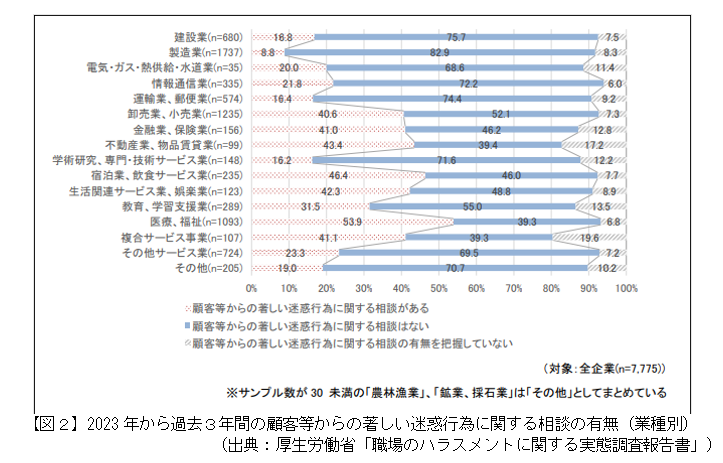

また、顧客との接点が多い医療・福祉業や宿泊・飲食サービス業ではカスハラに関する相談が多い傾向にあることが示されています(図2)。特に医療・福祉業では患者・利用者の安心感や満足度を高めるために、従業員が常に親切で丁寧な態度を求められることや、人の生命や健康を扱う業務に従事する責任感から、従業員が患者・利用者の要求に可能な限り応えようとする傾向にあることが特徴であり、このような患者・利用者と従業員の関係がカスハラを助長しているとも考えられます。

カスハラに対する企業の意識調査結果を解説しています。

しかしながら、厚生労働省の同調査では、医療・福祉業においてパワハラ・セクハラ対策に取り組んでいる事業者に比べて、カスハラの対策に取り組んでいる事業者が半数以下であることが示されており、従業員をカスハラから守るために備えることはこれら事業者の急務であると言えます。

また、東京都をはじめとするいくつかの自治体では、カスハラの防止・対応に係る条例が2025年4月から施行される予定であり、条例上でも事業者はカスハラに係る対策の実施が求められます。

そこで、本稿では、厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」や各種調査、東京都の「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)」等を参考に、医療・福祉事業者に求められるカスハラの対策について解説します。

カスハラとは

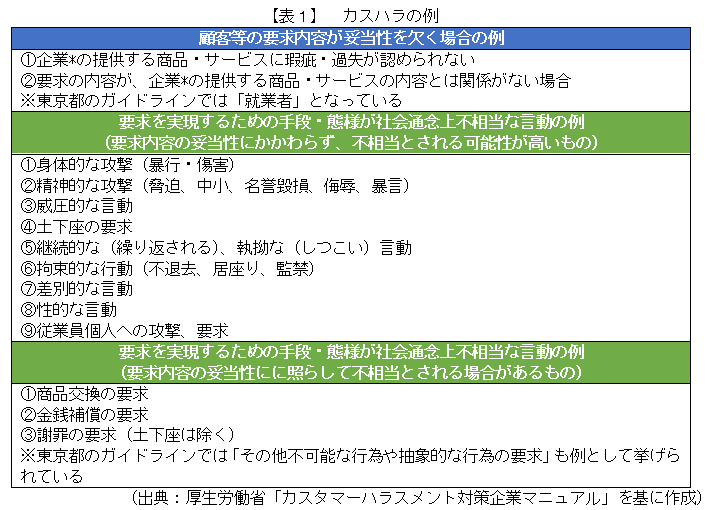

厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」では、企業や業界により顧客等への対応方法・基準が異なることが想定されるため、カスハラを明確に定義することは避けつつ、「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、労働者の就業環境が害されるもの」をカスハラとして扱っています。

また、各自治体の条例上で説明されるカスハラも、概ね同様の定義となっており、顧客等からのクレーム全てを指すものにはなっていません。顧客等からのクレームには、過剰な要求を行ったり、商品やサービスに不当な言いがかりをつける悪質なクレームがある一方で、商品やサービス等への改善を求める正当なクレームも含まれているため、これらを区別し、前者についてはカスハラとして扱い、従業員を守る対応が求められます。

さらに、厚生労働省の同マニュアルではカスハラに該当する行為として、下表の例を挙げており、東京都のガイドラインで示されているカスハラの例も概ね同様の内容となっています。

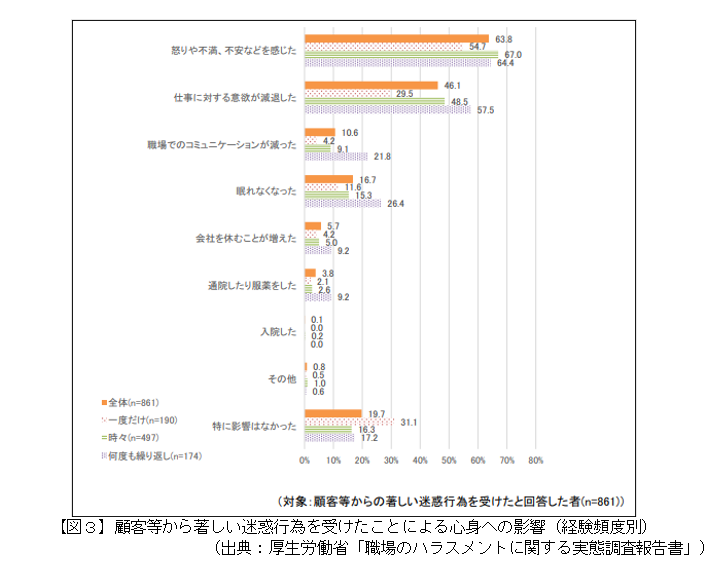

カスハラによる従業員への影響に関しては、カスハラを受けた回数が多くなるほど、「眠れなくなった」「会社を休むことが増えた」「通院したり服薬をした」等、心身への影響が深刻となることが示されています(図3)。このため、カスハラが発生した際は同じ被害者にカスハラが繰り返されるのを防ぐことが重要であり、早期にその発生を把握し、迅速に対応することが求められます。

なお、カスハラの被害が一度だけであっても、被害者は仕事に対する意欲が減少し、職場でのコミュニケーションにも支障をきたすことが多いです(図3)。このように、カスハラは被害者本人に留まらず職場や同僚にも被害が波及することから、当事者だけの問題ではなく組織全体で取り組むべき問題として捉え、職場一体となって対応することが望ましいです。

事業者に求められる取組

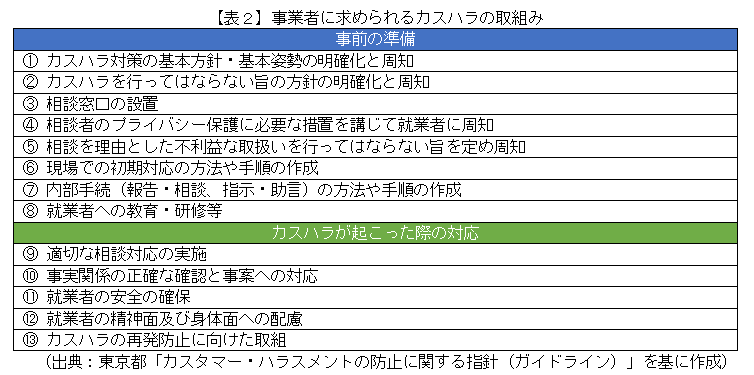

カスハラの対策として事業者が取り組むべき事項について、東京都のガイドラインでは下表の事項を挙げています。求められる取組は事前の準備から事後の対応まで多岐にわたりますが、一般的に事業者にとって着手しやすく、即時的な効果も期待できる「⑧就業者への教育・研修等」について以下に解説します。

【関連記事】

カスタマーハラスメントの定義や発生状況等をご紹介し、従業員に与える影響や事前準備について解説しています。

まず、教育・研修では、カスハラに関する基本的な知識として、どのような事象がカスハラに該当するのか、また当該事象を把握した際には、どのような行動をとるべきなのかを分かりやすく解説することが求められます。

冒頭で述べた通り、医療・福祉業の従業員は人の生命や健康を扱う業務に従事する責任感から、患者・利用者の要求に可能な限り応えようとする傾向があると考えられ、不当な要求を受けた際にもカスハラであると捉えない、あるいは報告を躊躇する可能性があります。教育・研修において、カスハラに該当する事象や、カスハラを受けた際、または把握した際の初動対応を周知しておくことで、カスハラの被害者や目撃者などが、相談窓口へ報告する等の適切な初動対応が期待できます。

次に、職場で実施しているカスハラ対策を従業員に周知しておくことも必要です。当然のことながら、カスハラ対策は講じるだけではなく、組織として講じている対策の内容を周知しなければ、対策の十分な効果が期待できません。

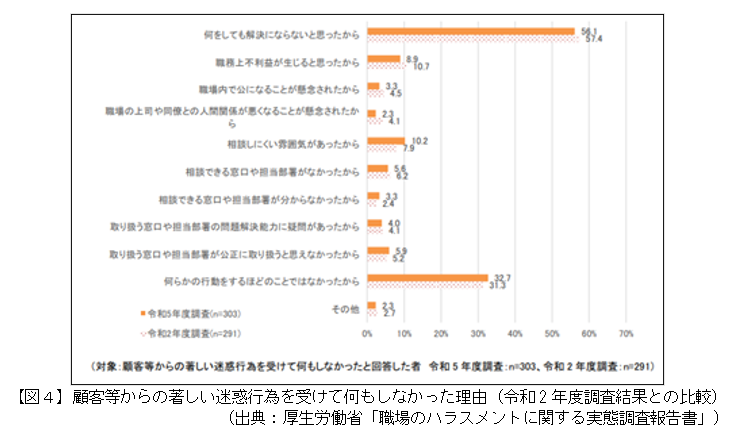

従業員がカスハラを受けた際に、「何をしても解決にならないと思ったから」という理由で報告や相談を諦めてしまう割合が多いことがデータとして示されています(図4)。カスハラの対策があることやその内容を研修により周知しておくことは、従業員の不安を払拭し、カスハラ発生の秘匿を防ぐことに繋がります。

加えて、教育・研修で、ワークショップや発表等による意見交換の機会を盛り込むことで、職場にカスハラ対策に取り組む風土の醸成が期待できます。

このように、従業員への教育・研修については、従業員がカスハラの具体例を理解し、適切な対応を知ることで、カスハラへの迅速な対応に繋げられることや、組織全体で取り組む風土を醸成するために有効な手段であるため、早期の着手と継続的な取組が推奨されます。

【参考資料】

・ 東京都「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)」令和6年12月

・ 厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査報告書」令和6年3月

・ 厚生労働省「介護現場におけるハラスメントへの対応に関する調査研究事業報告書」令和3年3月

・ 厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」令和4年2月

・ 厚生労働省「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル・ 研修手引き等の普及啓発に関する調査研究報告書」令和4年3月

MS&ADインターリスク総研株式会社発行の医療福祉RMニュース2025年3月(2024 No.3)を基に作成したものです。

企業ができるカスハラ対策について解説しています。