過剰に主張するハラハラとは!?具体例と対策について

公開日:2024年9月6日

人事労務・働き方改革

ハラスメント

近年、積極的に部下とのコミュニケーションを図る上司が少なくなってきています。背景としてハラスメントの多様化も原因のひとつにあげられます。さまざまなシーンで起こりやすいパワハラやセクハラを含め、ハラスメントの数は今や50種類以上も存在しているといわれています。中でも「ハラハラ」と名付けられた新たなハラスメントは、メディアでも度々取り上げられるなど社会的関心を大きく集めています。

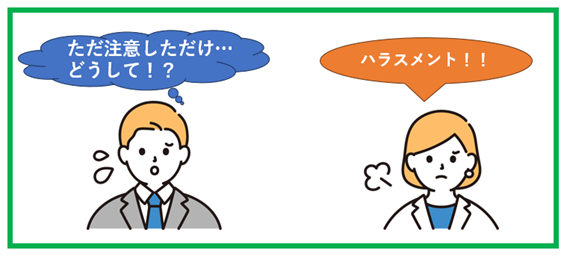

ハラハラとは?

ハラハラとは、ハラスメントハラスメントの略で、主に上司からの注意・指導・業務命令に対して「それはハラスメントだ!」と過剰に主張することを表します。本来ならばハラスメントに該当しない言動に対して、悪意を持って行われることが特徴です。

多くは職場で発生することから、組織内の人間関係や企業の成長にも悪影響を及ぼすとされています。労働環境を害する恐れのある「ハラハラ」とは、具体的にはどのようなものなのでしょうか。また、業務命令など正当な言動に対して、なぜ「ハラハラ」が発生してしまうのでしょうか。

ハラスメントの定義や主な種類をご紹介した上で、発生する原因と必要な対策について解説しています。

事例

ハラハラに該当する具体的な事例と調査結果を見ていきましょう。

1)児童施設

20代女性 契約社員Cさんの通報

児童施設で働くCさんは、他の従業員Dさんに子どもたちのいる前で業務指摘を受けました。

Cさんはそのことに対し、子どもがいない場所に移動しDさんに対し「児童の前で高圧的に言わないでほしい」と伝えました。それを見た施設長がCさんに対し怒鳴って非難してきました。

Cさんは意見を聞いてもらえず、長時間にわたる叱責の為、精神的に不安定になってしまい夜も眠れず食事もとれず、欠勤や早退勤務が続きました。そのため本来入っていた勤務時間の就業保障と、慰謝料の要求、施設長に「怒鳴らない誓約書」を書いてほしいと外部通報窓口へ通報がありました。

→施設の従業員へヒアリングを実施したところ施設長が強い口調になったという事実はあったが、怒鳴ったという訴えはCさんの虚偽であるということが第三者機関のすばやい調査により判明しました。実際にはCさんの方が大声でわめいており、施設長の話を全く聞き入れなかったことが新たな事実として明らかになりました。

また、Cさんは日常より自分の主張のみを訴えるだけで、コミュニケーションが難しいと他の従業員から声が上がっていました。

今回の叱責内容もハラスメントに該当しない(適切な指導の範囲)であったことが早急に判明したため、通報者の就業保障、慰謝料、「怒鳴らない誓約書」の要求は却下する結果になりました。

2)法人

20代女性 契約社員Fさんの通報

「私の服装について、男性の課長に注意されて困っています。私を性的な目で見ていたようでセクハラだと思います。今までこちらをずっと見ていたかと思うと気持ちが悪くて一緒に仕事をしたくありません。課長を異動させてほしい」と外部通報窓口へ通報がありました。

→スタッフへヒアリングしたところFさんは日頃から膝上のスカートと胸元が空いている洋服を着ていました。髪の毛は長く、結ってはいるものの、無造作なため周囲の人には清潔感に欠けている印象でした。

また、Fさんの業務には所属部署の業務内容に来客者の受付対応も含まれていました。

同じ部署内の女性たちからもFさんの服装について男性課長に相談があったため、今回の指導を行っていたことが第三者機関を通じた中立的な調査により明らかになりました。

社内規定にも過度な露出は避けるよう記載してあることから、男性課長の指導は適正範囲でありセクハラには該当しませんでした。

従って要求である課長の異動も早々に却下されました。

ハラハラの原因と背景

1)ハラハラが起こる背景

ハラハラが増加傾向にある背景には、複雑な要素が重なり合っているといわれています。近年、さまざまなハラスメントが注目を浴び問題視されてきました。これにより事業主には必要な体制の整備を整えるなど、ハラスメント防止に対策を講じることが義務化されました。

さらに、メディアが連日のように企業トップによるパワハラやセクハラを報道したことで、我々のハラスメントに対する意識が急速に高まりました。ハラスメントという言葉が浸透したと同時にハラスメントを申告しやすい環境が整ったことから、「ハラハラ」という新たな問題が浮上したのです。

本来ならば、通報へのハードルが低くなったことに加え、ハラスメントが社会的評価を下げる行為だと広く認識されることで、被害者の救済へとつながります。

しかしその一方で、上司に不満を持つ部下がハラスメントの捉え方を逆手に取り、相手にダメージを与えるケースが見られるようになりました。自己防衛としての個々の権利意識の強まりも、想定外の「ハラハラ」増加に拍車をかけています。

また、柔軟な働き方としてメリットのあるリモートワークの普及も、職場の人間関係の希薄化につながるとのことから「ハラハラ」を引き起こす原因のひとつとして指摘されています。

2)職場での影響

●管理者のマネジメント能力の低下

「ハラハラ」への強い警戒心があると、部下に対して適正な指導をすることが難しくなります。さらに、企業の発展に必要な新しい人材の育成に取り組む際にもためらいが生じます。結果として、上司のマネジメント能力の低下を招くとともに、教育不足による部下の成長の遅れが目立つようになります。これらは企業のイメージダウンにもつながり、優秀な人材の流出や組織としての生産性も深刻化させるなど大きなデメリットとなります。

●円滑な業務推進ができなくなる

部下に対して、業務上必要な仕事の割り振りや残業の依頼が困難となる場合があります。業務を指示することでパワハラだと主張されてしまうケースもあることから、上司自らが対応に追われることになります。本来の管理業務以外の職務が増えることにより長時間労働を強いられる可能性もあります。過重な労働はメンタルヘルスへの影響も懸念され、優秀な上司が退職に追い込まれる事例も発生します。

ハラハラの防止対策

ハラスメントハラスメントを防止するには以下の3つのポイントを押さえましょう。

1)全従業員への研修の実施

ハラハラの発生の有無にかかわらず、管理監督者を含むすべての社員に対して、まずどのような言動がハラスメントになるのか、を周知することが大切です。

ハラハラを知るにはまず、「ハラスメント」とは何か、を定期的に研修で学びましょう。

特に、自分が不快に感じたらそれだけで「パワハラ」にあたると勘違いしている従業員がいます。パート従業員を含む全社員に対し社内研修でハラスメント、ハラハラについて周知しておくことが大切です。

2)社内ルールで「ハラハラ」を明確化して処分の対象にする

社会的認知度の高いハラスメント(セクハラ、パワハラ、マタハラなど)については防止するための法律が定まっています。しかし、ハラハラについてはまだ法令が定まっていない状況です。

社内でハラスメントについて厳しく対応していく姿勢を宣言し、加えてハラスメントを過剰に主張する行為に対しても明確化していくことが大切です。

社内規定でハラハラも処罰の対象になることを定め、周知することで抑止力になります。実際に発生した場合も、規定に沿って処罰をすることができます。

3)ハラスメント発生時の対応方法をしっかり整備する

ハラスメント発生時に適切な対応をすることが早期解決に繋がります。

ハラスメント対応のためには、社内の他にも専門性の高い外部の相談窓口を設置しておくことが有効です。不安な時でも気軽に相談できる窓口があるということは、企業にとってもプラスの作用に働きます。

ハラハラの被害者は上司であることが多くを占めます。最終的にハラスメントがなかったと証明されるまで、ハラスメント行為者として社内で過ごすことになり、不当なハラスメント加害者のレッテルを張られて苦しんでいるケースもあります。

解決にはすばやい対応と専門的知識を広く求められることが想定されるため、第三者機関を通じての調査は大きな効果を発揮します。それぞれの分野に強い弁護士との連携も早期解決につながります。

また、ハラハラを含めたハラスメント相談窓口を利用する相談者は、緊張や怒り、悲しさ等さまざまな感情で話すため、混乱していることが多くあります。そのため初期対応で適切な事実確認と心をケアできるような傾聴スキルが必要となります。

窓口担当者の対応について十分に教育を行ことが大切ですが、第三者機関を利用するという方法もあります。第三者機関の相談窓口を設置することで、ハラスメントに関する十分な知識や能力を持ち合わせた専門家が被害者の気持ちに寄り添うヒアリングを行ってくれます。

また、匿名の通報が可能な社外相談窓口があることを社内周知しておくことで、従業員の安心と、ハラハラの抑制にもつながります。

カスタマーハラスメントの概要や事例、企業が出来るカスハラ予防策について解説しています。

ワーク・エンゲージメントを高める職場づくり

ハラスメント対策に効果的なストレスチェック制度の活用方法、取組事例について、解説しています。

まとめ

権利の濫用である行為が、指摘された側の「ハラハラ」といわれる言動に見られます。

業務上必要な指導や注意を「ハラハラ」として抗議する内容は、誰の目から見ても明らかな不適切行為です。

個々の誤った権利意識の高まりによる「ハラハラ」が徐々にエスカレートしつつある現状を、今後において危惧せざるを得ません。

日本公益通報サービス株式会社

企業危機管理や働きやすい職場づくりなど、長期的な健康経営に取り組む事業者をサポート。内部不正・ハラスメント外部相談窓口サービスのほか、ハラスメント理解度チェックやセミナー・説明会の開催をとおして、専門家によるアドバイス等、幅広い支援を行っている。

(公式HP:https://jwbs.co.jp/)