【2025年最新】ハラスメントの種類一覧|定義や原因、解決策も紹介

公開日:2024年7月3日

更新日:2025年6月30日

人事労務・働き方改革

ハラスメント

職場におけるハラスメントは、従業員の心身の不調やパフォーマンスの低下、離職といった重大な労働損失を招きます。近年ではハラスメントも多様化しており、さまざまな要因が社内トラブルにつながっていることも明らかにされています。

今回は2025年に新たに注目されているものも含め、ハラスメントの種類や定義、それぞれの原因をまとめて確認してみましょう。また、企業が取り組むべき解決策も併せてご紹介します。

ハラスメントとは

働きやすく安全な職場づくりを実現するには、「ハラスメント」の防止に努める取組が欠かせません。ここではまず、職場におけるハラスメントの基本的な意味や定義について詳しく見ていきましょう。

ハラスメントの意味

ハラスメントとは、一般的に相手に対する嫌がらせ等によって、不快感や不利益を与える行為のことです。特に、職場で特に問題視されやすいものに「パワーハラスメント」があります。

詳しい内容は後述しますが、パワーハラスメントとは優越的な関係を背景にした不適切な言動のことです。労働者の心身や職場の労働環境に悪影響をおよぼす行為であり、会社としての信用損失につながる重大なリスクとされています。

ハラスメントの現状

厚生労働省では、3~4年に一度の頻度で、ハラスメントに関する実態調査が行われています。「令和5年度 職場のハラスメントに関する実態調査報告書」では、過去3年間にハラスメントの相談があったと回答した企業の割合は、高い順にパワハラ(64.2%)、セクハラ(39.5%)、顧客等からの著しい迷惑行為(27.9%)、妊娠・出産・育児休業等ハラスメント(10.2%)、介護休業等ハラスメント(3.9%)、就活等セクハラ(0.7%)となりました。

2022年4月には、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」が完全施行されたことで、ハラスメント防止に関する社会的な意識は高まっていると考えられます。過去3年間における相談件数の推移についても、セクシャルハラスメントを含むほとんどのハラスメントにおいて、やや減少傾向にあるとされています。

一方で、近年では「カスタマーハラスメント」や「就活ハラスメント」といった新たな問題が浮き彫りになってきているのも現状です。そのため、ハラスメントの予防については、実情に合わせて柔軟に対策を検討しながら、より一層の取組を進めることが重要となります。

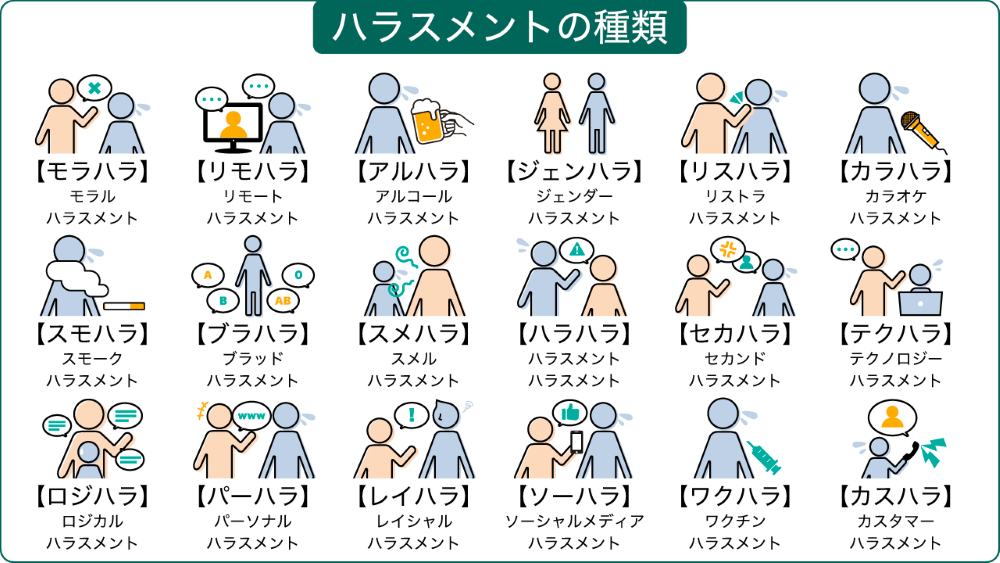

ハラスメントの種類一覧

ハラスメントには、法律で明確に定義されているものもあります。以下の5つのハラスメントは、いずれも法律で直接的に取り扱われている問題であり、ニュース等で触れられる機会も多いと言えます。

・パワーハラスメント(労働施策総合推進法:通称パワハラ防止法)

・セクシャルハラスメント(男女雇用機会均等法)

・マタニティハラスメント/パタニティハラスメント/ケアハラスメント(男女雇用機会均等法、育児・介護休業法)

しかし、現代ではハラスメントも多様化しており、職場におけるさまざまなトラブルが浮き彫りになっています。ここでは、代表的なハラスメントと一覧でまとめて見ていきましょう。

・パワーハラスメント(パワハラ):優越的な関係を背景にした不当な言動

・セクシャルハラスメント(セクハラ):性的な言動・嫌がらせ

・マタニティハラスメント(マタハラ):妊娠中や産後の人への嫌がらせ

・パタニティハラスメント(パタハラ):育児休暇制度を利用しようとする男性への嫌がらせ

・ケアハラスメント(ケアハラ):介護休暇制度を利用しようとする人への嫌がらせ

・就活ハラスメント(就ハラ):就職活動中の人へのセクハラやパワハラ

・時短ハラスメント(ジタハラ):仕事が残っている従業員に対して業務時間の切上げを強要する行為。あるいは業務時間内に仕事が終わらないことへの理不尽な叱責

・エイジハラスメント(エイハラ):年令や世代に関する差別や嫌がらせ

・カスタマーハラスメント(カスハラ):顧客の立場を利用した理不尽な嫌がらせやクレーム、言動

・スメルハラスメント(スメハラ):ニオイによって不快感を与える行為

・ジェンダーハラスメント(ジェンハラ):性別を理由とする差別や嫌がらせ、社会的な役割の決めつけや不当な負担の押し付け等の総称

・カラオケハラスメント(カラハラ):カラオケで歌うことを強要したり、歌わない人へ嫌がらせをしたりする行為

・リモートハラスメント(リモハラ):リモートワークに伴う嫌がらせや度を超えた管理、プライベートへの干渉

・音ハラスメント(音ハラ):過剰な音で周囲に不快感を与える行為

・ホワイトハラスメント(ホワハラ):職場や上司が、部下の意に反して過剰に甘い労働環境を与え、成長の機会を奪う行為

・方言(ダイアレクト)ハラスメント(ダイハラ):方言に対する理不尽な批判や、共通語への矯正を強要する行為

・事後ハラスメント(ジゴハラ):報告・調査終了後に、関係者へ向けられるさまざまなハラスメント行為

・ロジカルハラスメント(ロジハラ):正論を盾に相手を不当に追い詰める行為

・ハラスメントハラスメント(ハラハラ):正当な行為に対して、言いがかりとしてハラスメントを主張する行為

・アルコールハラスメント(アルハラ):アルコールが苦手な人への飲酒の強要や酒に酔っての迷惑行為

・エアーハラスメント(エアハラ):空調の温度設定によって周囲の体調に影響を与えること/その場の空気を意図的に壊し、精神的な苦痛を与えること

・フォトハラスメント(フォトハラ):許可なく写真を撮影したり、他者が写った写真を無許可でSNS等に投稿したりする行為

・ソジハラスメント(ソジハラ):性的指向や性自認に関連する嫌がらせ

ハラスメントの主な種類

職場で起こり得るハラスメントにはさまざまな種類があります。ここでは、主なハラスメントのパターンについて解説します。

パワーハラスメント

職場におけるパワーハラスメントは、以下の3つの要素をすべて満たすものと定義されています。

職場におけるパワーハラスメントの定義

1. 優越的な関係を背景とした言動

2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

3. 労働者の就業環境が害されるもの

1.優越的な関係を背景とした言動

「優越的な関係を背景とした言動」とは、業務を遂行する上で、抵抗や拒絶が難しい関係性にある相手からの言動と言い換えることもできます。例えば、職務上の地位が上位の相手からの言動や、協力を得なければ業務が円滑に進められなくなってしまうようなメンバーからの言動等が該当します。

また、仮に同僚といった対等に近い間柄であっても、集団による行為で抵抗や拒絶が難しい場合は、「優越的な関係を背景にしている」と判断することが可能です。

2.業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動

「業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動」とは、社会通念に照らして、明らかに業務上の必要性がない言動や態度のことです。これには、業務目的を大きく逸脱していたり明らかに必要性がなかったりする言動、あるいは回数や手段が社会常識を超えている場合等が該当する可能性があります。

ただし、どのような行為が該当するかは、言動の背景や状況、業種・業態、当人の属性や心身の状況等を踏まえて総合的に考慮するのが妥当とされています。

3.労働者の就業環境が害される

「就業環境が害される」とは、労働者が身体的または精神的な苦痛によって職場が不快なものとなり、本来の能力が発揮できなくなってしまうなどの悪影響が生じる状況のことです。この判断については、受け取り方の個人差はあまり考慮せず、「平均的な労働者の感じ方」を基準とするのが適当とされています。

また、言動の頻度や継続性は考慮されるものの、強度な苦痛を与える言動の場合は1回でも就業環境が害される可能性があるとされています。

パワーハラスメントに該当する具体的な行為

前述のように、パワーハラスメントとは「優越的な関係」を背景に行われる業務上必要な範囲を超えた言動であって、労働者の就業環境を害する行為のことです。具体的な行為としては、「身体的な攻撃」「精神的な攻撃」「人間関係からの切り離し」「過大あるいは過小な要求」「個の侵害」等が該当します。

個の侵害とは、例えば「職場外での継続的な監視」や「私物の写真撮影」、「性的指向・性自認・病歴等のデリケートな個人情報を本人の了解なしに暴露する」等の行為が挙げられます。

セクシャルハラスメント

職場において行われる労働者の意に反した「性的な言動」によって、不利益を受けたり、就業環境が害されたりすることを指します。この場合の職場とは、オフィスはもちろんのこと出張先や職場の懇親会、宴会等も含まれる幅広い概念です。

また、正社員だけでなく雇用されたすべての労働者が対象であり、派遣労働者やパートタイム労働者も当然ながら含まれます。なお、性的な言動とは、次のような発言・行為が該当します。

・性的な冗談やからかい

・デート等への執拗な誘い

・性的な事実関係を尋ねること

・性的な話題を話すこと

・性的な関係の強要

・必要のない身体接触

・わいせつな図画の配布・掲示

・性的暴力

マタニティハラスメント

職場において行われる上司・同僚からの言動によって、妊娠・出産した「女性労働者」や育児休業等を申出・取得した「男女労働者」の就業環境が害されることを指します。なお、この場合の言動とは、妊娠・出産や育児休業の利用に関するものを指します。

ただし、業務上必要な言動や提案等は、労働者に強要しない限りハラスメントには該当しません。また、妊娠・出産、育児休業の利用等を理由に解雇、減給、不利益な配置転換等を行った場合は、厳密にはハラスメントではなく「不利益取扱い」とみなされます。

【関連記事】

従来の育児休業よりも柔軟で休業を取得しやすい枠組みとして創設された、出生時育児休業(産後パパ育休)について解説しています。

就活ハラスメント

就活ハラスメントとは、就職活動中やインターンシップの学生等に対するセクシャルハラスメントやパワーハラスメントのことです。弱い立場にある学生の尊厳や人格を傷つける行為であり、厚生労働省の「職場のハラスメントに関する実態調査 令和2年度報告書」では、約4人に1人がセクシャルハラスメントの被害に遭っているという結果が示されています。

企業にとっても、社会的信用の低下による応募数の減少や、従業員の意欲・生産性の低下といった重大なリスクをはらむ問題となっています。

ケアハラスメント

ケアハラスメント(ケアハラ)とは、介護休業の申出・取得をした労働者の就業環境が、関連する不適切な言動によって害されてしまうことを言います。基本的な定義はマタニティハラスメントと共通しており、介護や介護休業の取得についての嫌がらせや不快な言動が対象となります。

時短ハラスメント

時短ハラスメントとは、従業員に対して定時での退社を強要したり、業務時間の短縮によって業務を終わらせることができない従業員を理不尽に叱責したりする行為を指します。いずれの場合も、従業員の仕事に対するモチベーションを低下させる恐れがあります。

エイジハラスメント

エイジハラスメントとは、従業員の年令や世代について差別をしたり、嫌がらせを行ったりする行為を言います。性別に関係なく起こる可能性があり、ほかのハラスメントと複合的に起こるケースもあります。

カスタマーハラスメント

カスタマーハラスメントとは、顧客の立場を利用した不当な言動のことです。厚生労働省が策定した「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」によれば、カスタマーハラスメントは「顧客等からのクレーム・言動のうち、要求の内容の妥当性に照らして、それを実現するための手段や態様が社会通念上不相当のものであって、その手段や態様により、労働者の就業環境が害されるもの」と定義されています。

顧客等

実際に商品・サービスを利用した人だけでなく、今後利用する可能性がある人も含まれる。

要求の内容が妥当性を欠く場合の例

・商品・サービスに瑕疵や過失が認められない。

・要求の内容が企業の提供する商品・サービスに関係がない。

手段・態様が社会通念上不相当な言動の例

・身体的、精神的な攻撃

・威圧的な言動

・土下座の要求

・執拗な言動

・不退去、居座り、監禁

・差別的な言動

・性的な言動

・従業員個人への攻撃

要求内容の妥当性に照らして不相当となる場合がある行為

・商品交換の要求

・金銭による補償の要求

・謝罪の要求

要求内容の妥当性に照らして不相当となる場合がある行為とは、クレーム等が発生した原因に対して、顧客の行為や要求が過剰である状態のことです。例えば、企業側にこれといった問題がないにもかかわらず、理由なく謝罪を要求する行為は、カスタマーハラスメントに当たる可能性があります。

一方、手段・態様がそもそも不相当とされる行為については、原因にかかわらずカスタマーハラスメントに該当する可能性があります。例えば、身体的な攻撃はもちろん、土下座の要求等も、行為それ自体がカスタマーハラスメントとみなされる可能性があるということです。

厚生労働省の「令和5年度 職場のハラスメントに関する実態調査報告書」によれば、カスタマーハラスメント(顧客からの著しい迷惑行為)の相談件数は過去3年間で増加しているとされています。特に一般消費者との接点が多い「医療・福祉」「金融業・保険業」「宿泊業・飲食サービス業」等においては、カスタマーハラスメントに対応する従業員の精神的なケアの難しさが大きな課題として取り上げられています。

スメルハラスメント

スメルハラスメントとは、ニオイによって周囲に不快感を与える行為のことです。原因としては、体臭や口臭、たばこ等が挙げられるほか、本来は「良い香り」とされている香水や柔軟剤等でも、場合によってはハラスメントにつながるケースもあります。

職場におけるスメルハラスメントは、ニオイによって周囲の従業員が体調を崩してしまったり、パフォーマンスが下がってしまったりするなど、大きな労働損失を生み出す恐れもあります。

ジェンダーハラスメント

ジェンダーハラスメントとは、ジェンダーに基づくハラスメントの総称です。厳密に言えば、性的嫌がらせにあたるセクシャルハラスメントとは区別されることが多く、性別を理由とした差別や嫌がらせを指します。

例えば、「男性だから力仕事をする」「女性だからお茶くみをする」のように、性別で立場や役割を決めつける行為が該当します。ただし、性差を考慮した異なる取扱いでも、区別が合理的であれば、ハラスメントにはあたりません。

具体的には、「妊娠中の女性従業員に身体ケアのための特別休暇を与える」「筋力に劣る女性従業員の力仕事を男性従業員にサポートさせる」といった行為は、基本的にはハラスメントに該当しないと考えられています。

カスハラの事例や企業ができるカスハラ予防策について、解説しています。

ハラスメントが起こる原因

ハラスメントに対する認識不足

ハラスメントが起こるのは加害者個人に問題がある場合だけでなく、組織として必要な対策を行っていないケースも当てはまります。自分自身が気付いていない偏見等をアンコンシャス・バイアス(性別等による無意識の思い込み)と言います。

本人では意識しづらい部分であるため、一時的な対応では同じような事象が再び起こってしまう恐れがあるでしょう。必要に応じて社内研修会を設けるなど、組織としても認識を向上させるための取組が求められると言えます。

不適切な人員配置

組織における人員配置が適切でない場合、従業員同士のコミュニケーションに問題が生じている可能性があります。ハラスメントが疑われる事案が発生した時に、相談できる相手や相談先がなければ、ますます深刻な事態を招く恐れがあるでしょう。

人員配置を検討する際は、個々の従業員の能力やキャリア等に加え、安心して働き続けられる組織体制になっているかも考慮する必要があります。

ハラスメントを防止するための対策

ハラスメントを防止するには、組織としてどのような取組を行えるかを十分に検討して、具体的な施策を実施していく必要があります。ここでは、厚生労働省が公表している資料を基に、職場におけるハラスメント防止対策を紹介します。

また、すぐに取り組める施策として、職場に掲示するポスターを活用してみるのも一つの方法です。「ハラスメント防止ポスター」について詳しく知りたい方は、下記のリンクも参考にしてみてください。

管理監督者を含めた周知・啓発

ハラスメントの発生を未然に防止し、リスクを最小限に抑えるには、職場全体の意識向上に努めることが大切です。管理監督者を含めた周知や啓発のための活動を行うとともに、ハラスメントの防止に関する社内教育を行ってみましょう。

自社や他社の事例等を踏まえ研修会を行い、社内のリソースが不足している時は外部講師を招くなど、継続的な取組として実施していく必要があります。また、ハラスメントが起こった時の対応に不備が生じないように、就業規則の見直しも併せて取り組むことが重要です。

厚生労働省が取りまとめている「中小企業における職場のパワーハラスメント対策の好事例」でも、外部の専門家を招いた研修実施の事例が紹介されています。250名の従業員を抱える製造業の中小企業では、ハラスメントによるトラブルをきっかけに、社内の意識改革に取り組んでいます。

そこで着手されたのが、徹底したルールづくりと、外部専門家による研修の実施です。同社ではどのような言動がハラスメントにあたるのかを従業員に知ってもらうため、弁護士や損害保険会社、労働基準協会等の専門家に依頼し、10年間で5回の研修を実施しました。

さらに、役員が率先して現場に顔を出し、ハラスメントになりそうな言動を目にしたらその場で直接注意する方針を実行しました。地道な取組の結果、職場の風土が変わり、パワーハラスメントの訴えはゼロになったそうです。

ほかにも、小冊子の配布でルールの周知徹底を図った企業の事例が紹介されています。小冊子にはハラスメントのチェックリストを載せ、部単位で読み合わせを実施した上で、人事に報告してもらうといった取組が行われています。

相談窓口の設置

ハラスメントの予防、あるいは速やかな対応を実現させるには、相談窓口を設置するのも効果的です。窓口があれば、ハラスメントが起こってしまった時だけでなく、ハラスメントにつながる恐れがある時にも情報を受け取れるので、早い段階での処置が可能となります。

その上で、相談窓口を設置する際には、スムーズに機能させるための規定を設けることも重要です。例えば、厚生労働省の「職場のハラスメント防止対策対応事例集」では、ハラスメント防止対策の規定例が紹介されているので、作成時の参考にしてみるのも良いでしょう。

例えば、パワーハラスメントに関する規定例を見てみると、相談窓口については次のような内容が定められています。

・パワーハラスメントに関する相談及び苦情処理の相談窓口は「総務部総務課とする」

・パワーハラスメントを受けている者、その発生の恐れがあると思う者は、相談窓口を利用して、書面または口頭で申し出ることができる。申出は被害を受けている者だけでなく、他の者が代わって行うこともできる

・相談窓口担当者は、対応マニュアルに沿い、相談者からの事実確認の後、総務部長(責任者)へ報告する

・総務部長(責任者)は相談者の人権に配慮した上で、被害者・行為者に事実確認を聴取する。また、必要に応じて上司・その他の従業員に事情を聴くことができる

・聴取を求められた従業員は、正当な理由なくこれを拒むことができない

規定作成時のポイントは、「窓口・連絡先を明記する」「いつ・どのような条件で利用できるのかを明記する」「連絡方法(口頭・書面・電話等)を明記する」「相談後の手続について明記する」といった点にあります。窓口が形骸化してしまわないためにも、従業員が利用しやすい環境を整えましょう。

【参考】(出典:厚生労働省『職場のハラスメント防止対策対応事例集』)

プライバシーの保護

ハラスメントに関する事案はセンシティブな部分が多くあるため、プライバシーに対する配慮は慎重に行う必要があります。相談者だけでなく、行為者等のプライバシー保護についても社内にあらかじめ通知しておきましょう。

また、都道府県労働局等の外部に相談した場合にも、不利益な取扱いをされない旨を事前に社内へ伝えておくことも肝心です。

適切な事後対応

ハラスメントの事案が発生した際は、事後対応を速やかに行うことが大切です。事実関係の確認を行うと同時に、被害者への配慮やケアを重視しましょう。

そして、行為者への聞き取り調査等を行った上で、就業規則に沿った形で措置を取り、可能な範囲で社内に公表します。加えて、再発防止に向けた取組を進めていくことも大切です。

まとめ

従業員が安心して働ける環境を提供するには、ハラスメント防止に向けた取組を継続して行っていくことが大切です。近年ではハラスメントの種類も多様化しており、職場でのさまざまなトラブルが浮き彫りになっています。

ハラスメントの種類や基本的な捉え方について、管理監督者も含めた社内研修会等を行い、徹底した予防対策を図りましょう。また、実際にハラスメントに関する事案が発生した場合は、迅速な対応を行うことが重要です。

従業員がいつでも相談できる環境を整え、就業規則や社内規定の見直しも含めて対策を検討してみることが大事だと言えます。

【参考情報】

2024年3月付 厚生労働省 「令和5年度 厚生労働省委託事業 職場のハラスメントに関する実態調査報告書 (概要版)」

2025年6月10日付 e-Gov法令検索 「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」

2025年6月10日付 e-Gov法令検索 「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」

2025年6月10日付 e-Gov法令検索 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」

2025年6月10日付 厚生労働省 「ハラスメント基本情報 ハラスメントの定義」

2021年3月付 厚生労働省 「令和2年度 厚生労働省委託事業 職場のハラスメントに関する実態調査 報告書」

2022年2月付 厚生労働省 「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」

2025年6月10日付 厚生労働省鳥取労働局 「性別による差別の禁止」

内閣府男女共同参画局 「無意識の思い込み (アンコンシャス・バイアス)の解消に向けて」

厚生労働省 「中小企業における職場のパワーハラスメント対策の好事例」

2018年1月付 岩手労働局 「職場のハラスメント防止対策対応事例集」