持続可能な経営のための水リスクマネジメントの最新動向-AWS Forumの最新論点とスタンダード改定におけるポイントの紹介-

公開日:2026年2月13日

SDGs

企業を取り巻く水リスクは増加傾向にあり、多様な水リスクに対応するためには、流域内のステークホルダーと連携した流域視点で取り組むことが求められます。

AWS(Alliance for Water Stewardship) Forumでは、企業が水リスクに対応する上で考慮すべき課題点や、各企業のベストプラクティスが紹介されました。

パブリックコンサルテーションを経て、AWSスタンダードの第3版が間もなく公表予定です。パブリックコンサルテーションの結果からは、バリューチェーンの動向を踏まえた水リスクの把握に、企業等の高い関心が集まっていることが読み取れます。

企業を取り巻く水リスクの概況

2025年夏の日本の平均気温は平年より2.36度高く、1898年の統計開始以来、過去最高となりました(注1)。温暖化に伴う気候変動は水リスクに対しても影響を与えています。例えば国内では無降水日(注2)が増加しており、2025年7月に東北や西日本で厳しい水不足が報告されたように、日本では水資源が豊富にあると言われている中で、水資源の安定供給におけるリスクが顕在化しています。

豪雨による水害も依然深刻な課題であり、熊本県で発生した線状降水帯による被害は記憶に新しいです。このように、気候変動による極端な気象現象は渇水や洪水等の水リスクを激甚化させています。

一方で、企業が考慮すべき水リスクはこれらがすべてではありません。国土交通省の「令和7年版 日本の水資源の現況」(注3)によると、渇水や洪水に加え、水インフラの老朽化による事故、産業構造の変化に伴う水需要の変動がおよぼす水供給への影響、さらにはネイチャーポジティブ(注4)への対応等と多様化していると述べられています。

このように、対応すべき水リスクは多様かつ激甚化しており、一企業が単体で水リスクに取り組むのはハードルが高くなってきていると言えます。そのため、これからは地域ごとに異なる水課題に柔軟に対応し、河川流域全体で多様なステークホルダーが協働して、水資源の効率的な管理と持続可能な利用を目指す水リスクマネジメントが不可欠です。

本稿では、企業が水リスクマネジメントを進める上で重要な観点を、2025年6月に開催された水課題に関する先進的な議論の場である「AWSフォーラム」で得た最新知見を基に解説します。

日本各地での渇水の深刻化について解説しています。

先進的な議論の場に参加する意義

AWS(Alliance for Water Stewardship)とは、地域社会と協力して水資源を保護することに焦点を当てた国際水資源管理基準(AWSスタンダード)の管理団体です。AWSの団体名にもあるWater Stewardship(ウォーター・スチュワードシップ)とは「責任ある水資源の管理」を意味する言葉です。

AWSは認証を取得するためのフレームワークを通じ、加盟団体が流域ベースでステークホルダーと協働する取組を推進し、社会的・文化的に公平で、環境に対し持続可能であり、経済的に有益な水の利用を促進することを目的としています。

2025年9月現在、世界中で200以上の企業や団体が加盟しています。なお、ウォーター・スチュワードシップやAWSについては、過去のサステナブル経営レポートで詳しく解説しているため該当記事(注5)を参照ください。

AWSでは毎年、AWSフォーラムを開催しており、会員が一堂に会してそれぞれが抱える水課題について議論し、ベストプラクティスの共有を行っています。AWSフォーラムには企業だけでなく、世界自然保護基金(WWF)、持続可能な開発のための経済人会議(WBCSD)、世界経済フォーラム(WEF)、CDP、CERES(注6)等のさまざまなNGOや国際機関の参加が見られました。こうした多様な立場からの意見を直接聞くことは、水リスクへの理解を深める上で非常に有益な機会です。

前章のとおり、水リスクマネジメントでは流域単位での取組が重要となります。流域全体、すなわち河川の上流から下流まで広範なエリアを対象とするため、多くの人々や組織との協力が不可欠です。

しかし、こうした場では立場の違いから意見が異なる場合も多いです。企業とは異なる視点や背景を持つステークホルダーがどのような課題意識を有し、解決策を持っているのかを知ることは、企業の水リスクマネジメントにとって極めて重要です。

多様な組織と対話して異なる意見や価値観を取り入れることで、流域単位での協働による水資源管理の実効性が高まります。AWSフォーラムのような場は、こうした協力関係の構築において特に望ましい環境であると言えます。次章からは、AWSフォーラムにて取り上げられた議題をもとに、最新の水リスクへの取組と、国内外の動向について紹介します。

ネイチャーポジティブ掲載について解説しています。

水リスクマネジメントの最新動向

1. これからの水リスクマネジメントで求められる視点

これからの水リスクマネジメントを議論する場では、主に2つのトピックに焦点が当てられました。1つめが「適応策やレジリエンス強化の重要性」です。「適応」は既に顕在化している、または避けられないリスクによる悪影響に備え、被害を最小限にすることを意味し、「レジリエンス」は実際に被害が発生した場合に如何に復元するか、すなわち復元力を意味します。

気候変動の観点では二酸化炭素の排出量削減を目指す「緩和策(mitigation)」に注目が集まりがちですが、既に顕在化している水リスクへの対応には、緩和策での対策だけでは不十分です。1章で述べたとおり、水リスクは多様かつ激甚化しています。

持続可能な水リスクマネジメントを目指すためには、積極的な適応策の実行やレジリエンス強化が必要であり、ウォーター・スチュワードシップの枠組みはその実践に最も適していると言えます。

例えば、水リスクマネジメントの取組はダム建設のように水の供給量を人工的に調整するインフラ中心の方法から、氾濫原(注7)の再生やリジェネラティブ農業(注8)の推進といった自然を活用した解決策(Nature-based Solutions)に注目が集まっています。

氾濫原は河川洪水の発生時に水を引き込むことで河川流量を減少させ洪水被害を低減する効果を持ち、リジェネラティブ農業は土壌の保水力を高めることで灌漑に要する水量を減少させ、間接的に水枯渇の解決に貢献します。このように、水リスクマネジメントはより自然に基づくアプローチへと進化しています。

また、「レジリエンス強化」は企業が取り組む意義を明確にするために特に重要であると指摘されています。近年、反ESGの風潮により、環境配慮のみが前面に押し出された取組に対して、批判的なスタンスを取る勢力もあります。

一方でレジリエンスを目的とした行動は、災害等の喫緊の課題への直接的な対処であること、社会と自社の両方にわかりやすいメリットがあること等から、政治的な対立を生みにくく、関係者から受け入れられやすい特徴があります。

AWSフォーラムでは、このように目的の位置づけやストーリーの伝え方によって、考え方の違いによらない、多様なステークホルダーの共感を得ることが可能であることが話題に上っていました。

2つめのトピックは「官民連携の強化」です。世界経済フォーラムの代表者は、2025年3月に公表された白書「Water Futures: Mobilizing Multi-Stakeholder Action for Resilience」(注9)を取り上げ、官民連携の重要性、特に政策と技術革新の連携を促進させることの意義を強調しました。

政策や規制は科学的根拠や専門家の経験を基に設計されており、技術革新の進歩や環境の変化を受けて柔軟に改定されます。対して、民間企業は水リスクに対するレジリエンスを高めるために、政策目標の達成に資するソリューションの開発・推進を担います。

今後の水分野の課題解決と発展のためには、政策立案者が政策目標および官民連携の方向性を明確にし、革新的な水関連技術の試験導入や実証、普及を促すためのインセンティブ設計をすることで、技術革新の創出・導入を積極的に支援することが不可欠です。政策立案者と民間企業が継続的に対話を重ねることで、専門知識が集約され、民間企業は政策への提言が可能となり、政策側からは民間企業に対して優先すべきソリューション開発を促すことができるため相乗効果が生まれやすく、双方向の連携を強化することのメリットは大きいです。

一方で、このような連携を阻むコミュニケーション面での課題も指摘されています。その一要因として、水課題に取り組む各組織が、それぞれの専門領域内で独自の専門用語を用いるようになり、組織間での言葉のずれや認識のギャップが生じていることが挙げられます。

企業によるウォーター・スチュワードシップ活動では、民間企業は水を経済的価値や経営リスクの観点で捉える考え方やフレームワークを活用することが多いですが、それが行政や地域社会との意思疎通を難しくする場合がある一方で、行政側の制度的な用語や法的概念が企業にとって理解しづらい場合もあります。このように、双方が異なる専門領域のもとで水課題に取り組んでいるため、共通言語の形成や相手の立場を踏まえたストーリーの伝え方の工夫が求められています。

このような状況もあり、流域全体でステークホルダーが協働して水リスクマネジメントに取り組むコレクティブアクション(注10)の促進や政策提言への積極的な関与はまだ限定的であり、これらの取組を推進することもこれからの課題とされました。官民連携の強化は今後の水資源管理の鍵となっています。

世界と各国のSDGs達成に向けた現状と課題について、昨今の国際情勢が達成にどのような影響を及ぼしているかに焦点をあて、解説しています。

2. 企業事例から見るウォーター・スチュワードシップ

AWSフォーラムでは、企業のウォーター・スチュワードシップ実践例を紹介するセッションが設けられています。そこでは、近年企業が取組を推進する上で、定量評価手法の導入やサプライチェーン全体への水リスクマネジメントの展開が重要なテーマとなっていました。ここでは、先進的な企業事例をもとに、具体的な取組とそのポイントを解説します。

定量評価手法の導入例として、水に関するレジリエンスの強化やリスク低減のコンサルティングを行っているBlue Riskからは、「Volumetric Water Benefit Accounting(VWBA)」および「Value of Water」ツールの活用が紹介されました。VWBAは、流域で共有されている水課題を明確化し、どのような影響を与えたいかというインパクト経路を設定した上で、適切なプロジェクトの種類を選定し、複数のプロジェクト間で期待される定量的貢献(Volume Benefit)を試算するものです。

「Value of Water」ツールは、水リスクを金銭価値に変換することが可能です。こうしたツールの導入は、定量化により自らの取組がどれだけ効果を生んでいるかを実感し、水課題への取組に対する社内での理解を深めることに加え、成果が数値で明確になるため、関係者の責任感も高めることができます。また水のリスクや価値を金額で表すことで、現場だけでなく財務部門や経営層も、「水課題=コストや利益に直結する重要な経営課題」として認識することができます。

このような定量評価手法の導入は、まずは実際に水を使用する工場等の現場部門を含めてウォーター・スチュワードシップに関するリテラシーを高めることに繋がり、やがては流域を視野に入れた取組に発展させられる可能性があります。

自動車メーカーのAudiは、電気自動車のサプライチェーンにおけるウォーター・スチュワードシップ推進について紹介しました(注11)。電気自動車ではライフサイクル全体の水使用量の75%がサプライチェーンで発生するため、技術開発部門と連携し、水消費量の多い原料の特定、原料変更による節水効果の検討、サプライヤーの巻き込み、地域パイロットプロジェクトの実施等を進めています。

このように、企業事例をひも解くとウォーター・スチュワードシップの実践には組織内外の協力を得る「buy in(注12)」が不可欠であることが分かります。ガバナンス体制の構築や、社外への定期的な報告を通じて方向性を明確にすることで、関係者から賛同や支持を得ることが可能となり、ステークホルダーとの協働に繋がります。

ステークホルダーとの協同は流域内に限らず、業界全体での標準化を目指すことも効果的です。例えば、競合他社と連携して共通のアンケート様式を使うなど、業界横断的な取組も進められています。buy inの推進においては、国や地域による文化・状況の違いを認識し、ローカルの知識や住民の声を尊重することも重要です。これはグローバル企業であっても、操業地域では現地コミュニティと協働し、リアルタイムで情報を共有しながら適切な水管理を進めることが必要となるからです。

このように、海外では企業が主体となって流域単位での水リスクマネジメントの取組を進めるアプローチが成功している事例もいくつかありますが、日本では河川管理者や自治体主導で進められることが多く、企業の参加が今後の課題です。

このような背景の下、日本でも2025年2月から栗田工業株式会社、コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社、サントリーホールディングス株式会社、八千代エンジニヤリング株式会社(50音順)、そしてMS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社の5社により、Japan Water Stewardship(JWS)という企業イニシアチブが設立されました。JWSはAWS本部と協力し、日本企業に対して、ウォーター・スチュワードシップを促すことを目的としています。

今後、日本国内でも企業主体でウォータ-・スチュワードシップ活動が拡大するものと予測されます。

SDGsに取り組んでいる割合、現在力を入れている項目、SDGsの効果などについて解説しています

3. ファイナンスの潮流

水リスクの影響で、企業自身の投資判断も企業への投資活動も、今後大きく変化する可能性があります。

Global Water Initiative(GWI)の報告書(注13)によれば、世界平均気温が2040年半ばまでに産業革命前と比較して2℃上昇した場合、極端な増水事象と極端な乾燥事象の総強度(注14)は8,000㎦/月に達する可能性があるとしています。2015年以前に建設された都市の水インフラは強度が1,300㎦/月以下に対応できるように設計されたと推定されており、都市域においてこれまでの気象条件を基準とした従来の投資戦略を続けた場合、水課題に対処するために必要なインフラ投資額は年間1.5兆ドルに上るとされています。

一方、2025年の世界の都市域における水関連インフラ投資額は約4,010億ドルとの試算であり、従来通りの投資判断ではもはや十分な対応ができないことがわかります。このような状況を踏まえ、データを活用したスマートインフラや自然を活用したグリーンインフラ、市民教育等、新しい解決策を取り入れた投資を組み合わせることで、必要な投資額を半分にまで低減できる可能性があるとされています。

したがって、企業は今後、インフラ投資の方向性や投資対象が従来と大きく変化することを想定する必要があります。間接的にではあるが、自社の事業戦略や投資判断においても、水リスクへの対応や新しい投資領域への対応が求められると言えます。

水リスクに対する投資家の関心もますます高まっています。Ceresは、投資家が保有企業の経営リスクを自らの財務リスクと捉え、受動的ではなく、企業に対して積極的に水リスクへの対応を求める責任があると主張しています。水リスクへの対応は投資家の受託者責任の一部であり、企業に対する対話や株主提案、公式書簡の要請を通じて、実際に経営方針の見直しを促しています。

例えば、2025年の株主総会シーズンにはいくつかの企業の総会において、水リスク対応への株主提案がなされました。米国のクラウドサービス大手企業に対しては「同社が利用するデータセンターに関連する新規および既存の水需要を低減するための戦略と、操業上の水資源リスクについて報告すること」が要求されました。

また、米国の飲食大手に対しては「水質目標および、それを達成するための具体的な取組案を報告すること」が要求され、いずれも提案が受け入れられています。加えて、Ceresが近年設立した投資家主導のグローバルな取組である「Valuing Water Finance Initiative(VFWI)」は、投資家主導で水使用の多い企業と対話・エンゲージメントを展開しています。

VFWIが企業に求める期待事項は、水量・水質・生態系・水へのアクセス・WASH(飲料水・衛生)・ガバナンス・政策関与等、多岐にわたります。2030年までにこれらを満たすよう企業に行動を促すことを目標としており、72社を対象に取組状況を定量評価しています。今後は自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)等の開示基準との連動や、Nature Action 100(NA100)等他のイニシアチブとの整合も進められる見込みです。

近年は新しいファイナンス手法や資金の流れも生まれています。CATボンド(注15)、コンセッショナル・ファイナンス(注16)等多様な資金調達手段が登場しており、水リスクマネジメントに対して外部資金が付きやすくなっています。

水リスクの領域における投資家の関心の高まりや新たなファイナンス手法の登場が見られるこの局面では、企業が水リスクをどのように位置づけるかが重要です。企業は、水関連の課題を環境リスクではなく経営課題の観点で捉え、水リスクマネジメントへの取組を着実に実行し、その成果を外部に説明することで、より低い資本コストで資金を調達することが可能になります。

ESG経営の基本的な意味や重要性、企業における取組の事例等について解説しています。

4. 生物多様性との接点

水資源管理と生物多様性の保全は、企業のサステナビリティ経営において密接な関係を持つ分野です。特に淡水生態系における生物多様性喪失は、過剰取水や水質汚濁が重大な圧力となっています。

事業活動によるインパクトによって生物多様性へ与える影響を低減し、回復していくことがネイチャーポジティブの視点でも求められていますが、対応を行う上で取組に対する環境や生物多様性への成果を測る仕組みが無いことが課題として挙げられています。これは、生物多様性と一口に言っても見るべき要素は場所によってさまざまであり、一概に一つの指標で測定することが難しいからです。

AWSフォーラムでは、最新動向として、CEO Water Mandate等によって開発されている生物多様性ベネフィット会計(BioBa)が紹介されました。BioBaは、水量や水質の評価手法であるVolumetric Water Benefit AccountingやWater Quality Benefit Accountingを補完する位置づけであり、企業が水資源管理や生態系保全活動に投資した際に得られる生物多様性上の便益を、定量的に評価・報告するための枠組みです。

新規プロジェクト段階から生物多様性の便益を意識した設計を推進するのに活用できます。BioBaでは、アウトプット指標(活動ベースの指標)とアウトカム指標(結果ベースの指標)を区別して測定します。

アウトプットは、例えば水質改善のためのインフラ設置等、直接的な活動成果で定量化可能ですが、生物多様性の改善と直結しない場合があります。

一方、アウトカムは生態系の状態や生態系サービスの回復(水質浄化能力の向上)等、アウトプットがもたらす状態の変化や価値の創出を評価するものであり、より多くの評価努力と長期モニタリングが必要となります。アウトカム指標は、Nature Positive Initiativeが開発するState of Nature Metrics(自然の状態指標)のフレームワークと整合させることを目指すと述べられており、生態系の広がりや状態、種の多様性評価に活用することが期待されています。

BioBaの実践においては、Theory of Change(変革の理論)の策定が重要と指摘されています。Theory of Changeとは目標達成のために活動からアウトプット、アウトカム、インパクトまでの因果関係や道筋を整理するものです(注17)。BioBaを実践する際には、自然に対してどのような介入を行うと、どのようなアウトプットやアウトカムが得られるのかを明確にし、それらの成果達成に影響を与える外部要因やリスクを洗い出す必要があります。特にプロジェクト設計段階で、幅広いリスクシナリオや不確実性を事前に考慮しておくことが求められます。

5. AWSスタンダード第3版の動向

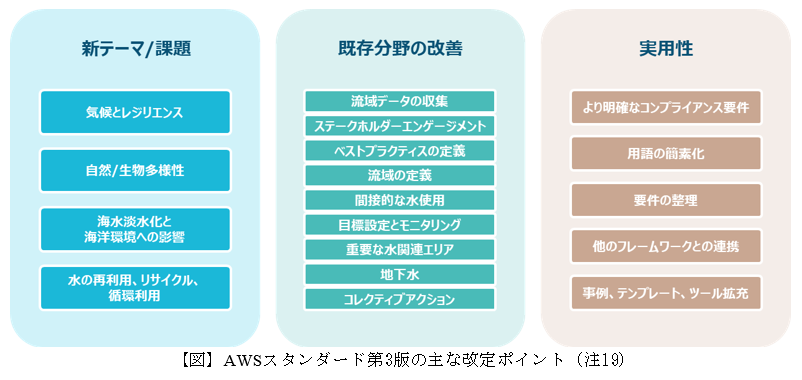

AWSスタンダードは5年ごとに大規模な改定を実施する方針となっており、2019年に発表された第2版の有効性と外部環境の変化を踏まえ、2023年より第3版の策定プロセスが開始されています。グローバルなパブリックコンサルテーションを経て、2025年度内の公開を目指しています。

第3版では実用性を向上させるため、スタンダードの簡素化や欧州の企業サステナビリティ報告指令(CSRD)に整合させることを目的としているほか、気候変動や生物多様性等、その他の環境テーマを組み込むことを試みています。

例えば、まだ決定されてはいませんが生物多様性の観点では、流域内における保護地域、生物多様性重要地域(KBA)(注18)、ラムサール湿地、絶滅危惧種や侵略的外来種の有無を把握することが新たな基準案に追加されています。改定が予定される主なポイントは下図のとおりです。

既に実施済みのパブリックコメントでは、サプライチェーンにおける水リスクの把握を重視する声が多く、間接的な水使用量を報告する要件を削除する改定に対して、懸念が表明されました。加えて、気候変動や生物多様性、コレクティブアクション等各テーマについて、充実したガイダンスを増やすことを要求する声が多かったです。

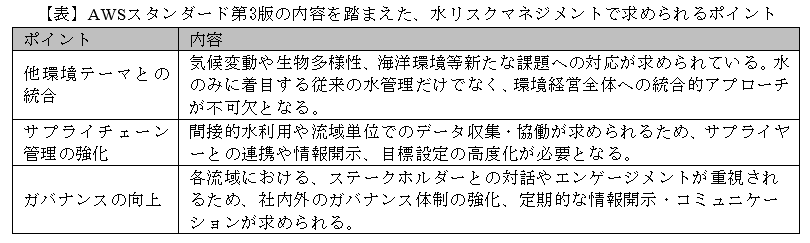

AWSにはグローバル企業が多数加入しており、パブリックコメントからも分かるようにサプライチェーン全体での水リスク管理を重視する声があります。そのため、調達先や委託先にも流域レベルの水管理への協力を求めるケースが想定されます。認証を直接取らなくても、AWSに準拠した水リスク対応を要求される可能性があります。その他、本改定案を踏まえると、水リスクマネジメントを進める上で下表のポイントを押さえることが望ましいです。

企業には流域を捉えたより広範な水リスク管理と環境経営の一体化がこれまで以上に求められると想定されます。AWSに加盟していない企業においても、AWSスタンダードは参考になるはずです。スタンダードに沿った対応を経営戦略に組み込むことでリスクを低減し、持続可能な競争力の確保につなげることができます。

SDGs目標達成度における日本の評価について解説しています。

今後の水リスクマネジメントに求められる行動

本稿では、企業が水リスクマネジメントを進める上で求められる観点を、2025年6月に開催されたAWSフォーラムにおける議論の内容を踏まえ解説しました。直近では2025年度内にAWSスタンダード第3版が公開されるため、その内容に注目が集まっています。

世界各地で水関連課題は多様化・激甚化する中、バリューチェーンがグローバルに展開される現代のビジネス環境では、企業が直面する水リスクも多岐にわたります。企業はまず各拠点で顕在化している、もしくは潜在的な水リスクを把握し、相対的にリスクが大きいと考えられる拠点については適応策を検討することが推奨されます。

さらに、リスクを緩和していくためにも自社の影響力を踏まえ、流域全体での取組も視野に入れるべきです。加えて、水リスクマネジメントの中に、生態系サービス(注20)への視点も考慮されることが望ましいです。例えば水源の水質悪化による水処理コスト増加や、森林伐採による洪水調整機能の喪失等、水リスクは生物多様性や気候変動と密接に関わっており、これらを軽視すると水リスクマネジメント施策の効果が十分に発揮されない点に留意したいです。

また、現場レベルだけでなくガバナンスレベルでの意識も重要です。水リスクマネジメントには多様なステークホルダーとの継続的なコミュニケーションが不可欠であり、これを長期的に行うためには、企業のリスク管理体制にステークホルダーエンゲージメントを組み込むことが求められます。官民連携や投資家からの資金調達を進めるには、信頼されるガバナンスの整備が前提となります。

最後に、AWSフォーラムには欧州、北米、インド等から多くの企業の参加した一方、日本企業を含むアジアからの参加は少数でした。前述のとおり、国内でもJapan Water Stewardship等の団体が発足しており、日本企業が率先して流域のステークホルダーと連携したコレクティブアクションを推進し、その成果を国際的に発信することが期待されます。

(注1)気象庁HP

(注2)日降水量1.0mm未満で降水の見られない日のこと。

(注3)令和7年版 日本の水質源の状況

(注4)自然の劣化や損失を2020年の状態と比較して、2030年までにゼロにし、2050年に向けてプラスに転じさせることを意味する。

(注5)MS&ADインターリスク総研 サステナブル経営レポート:自然関連課題である水リスクに対して企業はどう対応していくべきか ―水リスクマネジメントに関する概説―【サステナブル経営レポート 第22号】(2024.4)

(注6)アメリカの環境保護団体や投資関係団体等から構成される非営利組織。企業や投資家の環境慣行を変革することを目的とした活動を推進している。

(注7)河川洪水が発生した際に、冠水する領域のこと。多様な生態系が築かれるエリアであることに加え、水害を緩和する機能も持ち合わせる。氾濫原は農地や住宅地として開発されてきたが、それが持つ機能が評価され、再生・保全する動きがある。

(注8)不耕起栽培等により、農地土壌を修復・改善しながらおこなう農業のこと。

(注9)世界経済フォーラム HP

(注10)複数の個人や組織が、単独では解決が難しい共通の課題に対して協働して取り組むことで解決を目指す取組。

(注11)Audi HP

(注12)ここでは活動を実施する際に、関係者から賛同や支持を得ることを指す。buy-inは、関係者が活動や方針に同意し、精神的に受け入れる状態を意味する一方、コレクティブアクションは賛同した関係者が実際に協力し合い、具体的な行動を起こすことを指す。

(注13)Global Water Initiative HP

(注14)強度は一定期間で発生した極端な増水と極端な減水の量を合計した指標であり、地球規模で異常気象による水の増減がどれだけ激しくなっているかを示す。指標が大きいほど、洪水や干ばつ等の事象が頻発・激化していることを意味する。

(注15)債権の形で資本市場に売り出すものであり、あらかじめ定めた基準を超える災害が発生しなければ、普通社債と比べて高い利回りと元本が投資家等の債権購入者へ償還される一方で、災害が発生した場合には元本の一部もしくは全額が減額される仕組みとなっている。受け取った資金の使用用途には制限が無いため、発行会社は災害復旧のために幅広い対応が可能であることや、資金の受け取りが比較的短期間で可能というメリットがある。

(注16)市場金利よりも低い金利や、長い返済期間、部分的な補助金要素を持つ融資や投資のこと。主に開発途上国を支援し、気候変動対策や教育、医療等の開発目標達成を目的とし、世界銀行等公的機関等の活用事例が多い。企業単体では採算が取れない、水リスクの高い地域に対するインフラ導入をコンセッショナル資金でカバーすることができる。

(注17)Conservation Collective HP

(注18)Key Biodiversity Areaの略。生物多様性の保全の鍵になる重要な地域のことを示す。

(注19)AWS公表資料より仮訳https://a4ws.org/resource/summary-aws-standard-major-revision-v3-0/

(注20)人間が生物や生態系から受ける便益(サービス)のこと。微生物等による水の汚染浄化、木々による土壌の安定化や洪水発生の抑制機能等、さまざまな便益がある。

MS&ADインターリスク総研株式会社発行のサステナブル経営レポート2025年11月(第28号)を基に作成したものです。

MS&ADインターリスク総研株式会社

企業や組織のリスクマネジメントをサポートするコンサルティング会社です。

サイバーリスク、防災・減災、BCM/BCP、コンプライアンス、危機管理、企業を取り巻く様々なリスクに対して、お客さま企業の実態を踏まえた最適なソリューションをご提供します。

また、サステナビリティ、人的資本経営、次世代モビリティといった最新の経営課題にも豊富な知見・ノウハウを有しています。中堅・中小企業にも利用しやすいソリューションも幅広くラインナップしています。