物流の2024年問題解決に向けた新物流2法の概要と荷主、運送事業者に求められる義務、努力義務実践のための仕組みとは?(前半)

公開日:2025年5月14日

2024年問題

物流の2024年問題により輸送能力が不足し、国民生活や経済活動に大きな影響が出るとの懸念から、その解決に向けて新物流2法が一部を除き2025年4月1日より施行されています。

今回から2回に分けて、前半は物流の2024年問題の概要とその背景、解決に向けた「物流革新に向けた政策パッケージ」、そしてその具体化として新物流2法の公布までを紹介します。

そして、後半では、新物流2法の施行に向けた動きから、荷主、運送事業者等の義務、努力義務の概要、そしてその実践のための仕組みや事例を紹介します。

はじめに

物流の2024年問題解決に向けた新物流2法が、一部を除き2025年4月1日より施行されています。さまざまな産業に属する企業の多くが、荷主・倉庫等の物流関係者、運送事業者との立場で義務あるいは努力義務として規定された内容を継続的に実践していくことが求められることとなりました。

一方で、新物流2法(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律)の公布が2024年5月15日、新物流2法の施行日が2025年4月1日との閣議決定が行われたのが2025年1月31日、関連政省令等の公布が2025年2月、関連資料の公開が直前の2025年3月末、と非常に短期間の中で施行に向けた準備が進められました。

そのため、新物流2法で具体的に何が義務化あるいは努力義務化されたのかを知っている人も少なく、またそれらを企業の責任として具体的に何をどうやって実践していくのかについて準備ができている企業は大手も含めて、極めて少ないのでは?と思われます。

ここでは、その具体的な実践に向けて、まずは理解を深めるために物流の2024年問題についてその背景を含めた概要と、その解決に向けた新物流2法について紹介していきます。

【関連記事】

物流関連2法(物資の流通の効率化に関する法律、貨物自動車運送事業法)の改正の背景と概要について解説しています。

物流は国民生活や産業の重要な基盤

物流の2024年問題で、最初に報道されていたのが個人のECサイトでの注文を起点とする発注品の個人宅への宅配便、いわゆるBtoC物流と言われる部分です。

特に、2017年頃からの再配達問題に端を発した問題で、宅配便荷物の増加に伴い非常に大きな問題となっています。

しかし、これは全体から見るとごく一部で、日本全体の物流量の数%程度と言われています。物流はサプライチェーン全体で関わっています。例えば、ECサイトや通信販売は販売元から消費者までのラストワンマイルの物流部分を宅配便に依存している一方で、消費者の購買の多くは店舗等が大部分を占めています。

また、店舗も一般的な小売店の場合もあれば、飲食店や病院、薬局等の場合もあります。この場合には、消費者が直接店舗等に受け取りにいくため、この部分では物流は入っていません。

しかし、これらの場合も、物は卸や倉庫を経由して物流を利用して店舗等に届けられており、ECや通販も同じです。そして、卸や倉庫にはその製品や商品のメーカーや産地からの物流によって運ばれています。ここまでであれば物流危機は物が届かないだけかと思われますが、さらに大きな問題を抱えています。

その物をつくるためには原材料や構成部品、肥料等も必要であり、これらも物流を利用して届けられているということです。結果的に物流危機により、物すら作れなくなってしまうということになります。

例えば、自動車は10万点以上の部品から構成されていると言われていますが、この中の部品の一つが届かないだけで完成車を作れないということになります。以上のことから「物流は国民生活や産業の重要な基盤」と言われており、より大きな影響をおよぼすのはBtoB物流ということになります。

物流の2024年問題についての概要とその背景

物流の2024年問題のきっかけは、2024年4月1日から働き方改革関連法によりトラックドライバーを含む自動車運転の業務等での時間外労働時間が臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)で、年960時間以内に制限されたことです。

しかし、他の業務においては、一部の産業を除き大手企業は2019年4月1日から、中小企業でも2020年4月1日から、それよりも厳しい年720時間以内の制限が既に実施されており、多くの産業では「2024年問題」そのものが存在していません。

なぜ、物流業界で「2024年問題」が起きているのでしょうか。また、時間外労働時間が年960時間以内との制限についても、他の産業と比較して240時間も多く、しかも5年の猶予があったにもかかわらず、これでなぜ問題になるのかという疑問を持つ人も多いようです。

その理由は、物流業界での特殊な商慣行と労働環境が大きく影響しています。

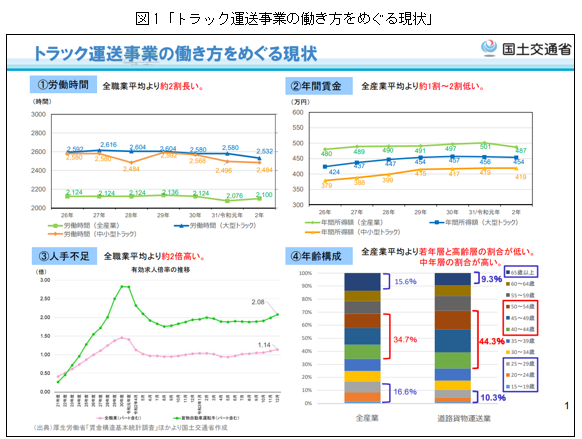

トラックドライバーの労働環境に関しては、以下の図1にあるように令和2年(2020年)までの数字ですが、「①労働時間 全職業平均より約2割長い」、「②年間賃金 全産業平均より約1割~2割低い」とされています。

これを時間当たりの賃金に換算すると、トラックドライバーは全職業に比較して約32%低いということになります。また、時間で見てみると全職種平均の年間労働時間2,100時間に対し、大型トラックは2,532時間、中小型トラックは2,484時間と、それぞれ432時間、348時間多く、先ほどの時間外労働時間の制限の他職業との差、240時間と比較しても現状はさらに長時間労働が強いられているのが分かります。(図1 ①労働時間 2020年の数値から)

この状況でトラックドライバーの労働時間を単純に減らすとトラック事業者は受託できる運送業務量(輸送力)が減り、結果的に賃金の原資となる売上が下がることになります。

一方で、トラックドライバーからすると時間外労働時間が減ると、更に賃金が下がるのでは?との危機感となっています。

しかも、この労働時間の短縮は他の産業に比べても非常にハードルが高いです。というのも、例えば、製造業であれば労働時間の短縮も自社主導で行うことができ、業務プロセスの効率化等多くは自社努力で実施することができます。

つまり、生産性の向上により、同じ業務量を遂行することで従来通りの賃金を確保することが理論上可能です。

一方で、トラック運送事業者はどうでしょうか。例えば、発荷主から着荷主までの走行時間を考えても、スピード制限や渋滞によって大きく制限を受けます。走行経路の最適化や渋滞前の早朝での運行開始等、ある程度の工夫はできるものの、早朝での運行開始は拘束時間を逆に長くしてしまう可能性もあります。

【関連記事】

物流の2024年問題として注目される諸課題の内容や経緯、物流業界が取り組むべき対策について解説しています。

トラックドライバーの長時間労働と低賃金

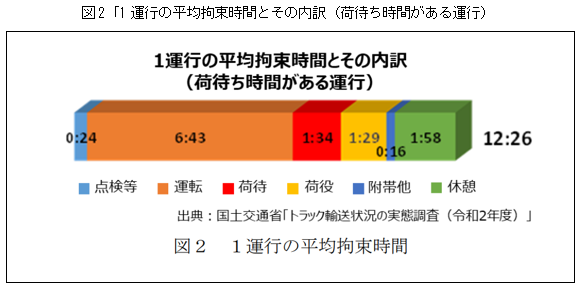

長時間労働および低賃金の原因の一つとされているのが荷待ち時間(待機時間)や荷役作業時間です。以下の図2は、荷待ち時間のある運行の1運行当たりの平均拘束時間とその内訳です。実際にトラックドライバーが運転している時間は6時間43分ですが、それ以外に荷待ち時間が1時間34分、荷役作業時間が1時間29分、これだけで3時間3分も費やされています。

この中の荷待ち時間は、荷役作業の前後の時間です。例えば、トラックが届け先(着荷主)で荷卸しのために受付したところ、既に先行の車両が荷卸し場所(一般的にバースと呼ばれている)で荷卸し中の場合には、その順番待ちが発生します。これらが荷待ち時間です。

1運行で、この荷待ち時間が平均1時間34分となっており、例えば月平均22日稼働として試算すると年間で413.6時間なります。この荷待ち時間だけでも、先ほどの全産業平均の労働時間との差に相当します。

道路渋滞を避けるため、荷卸し場所の受付時間前に早めに到着して順番待ちをする場合もあり、この場合には荷主都合で発生する荷待ち時間ではないですが、多くの場合には荷主都合で発生しており、この時間は物流事業者のみの努力では削減することはできません。

また、この荷待ち時間について国土交通省の2020年4月「標準的な運賃の告示」の中で、「待機料金は30分を超える場合において30分ごとに発生する金額」として具体的に定めてられているものの、多くの場合には料金として収受できていません。

一方で、この荷待ち時間は業務上拘束されている限り労働時間として扱われ、賃金が支払われています。物流事業者としては売上のない賃金発生となり、結果的に時間当たりの賃金低下の原因ともなっています。

また、荷役作業においてもこれまでの商慣行の中で、多くの場合運賃に含むとされており、実際の作業に対する適正な料金が収受できているとは言い難い状況にあります。

仮に、この荷待ち時間を削減することができれば、物流事業者としては、売上は変わらずドライバーの労働時間短縮に繋がり、結果的に時間賃金の単価アップとの好循環を生み出すことができます。

しかし、荷待ち時間の発生を80%以上の発着荷主は認識していないとされており、物流事業者側が申し入れをしても積極的に解決に協力してもらうことはできませんでした。

さらなる低賃金を生む商慣行

そのほかにも、多重下請けの構造で仮に荷主から適正な運賃が元請けに支払われていても、下請けの実運送事業者が実際に収受できている運賃は多重に手数料が引かれて支払われています。例えば、6~7次請けの場合には、荷主から元請けに支払われている運賃の半分程度と言われています。

多重下請け構造は、1990年の物流の規制緩和により小規模の運送事業者が多数参入(約2万社増え6万数千社となった)したことで供給過多となり、仕事を確保する仕組みとして普及、さらに階層が深くなった経緯がありますが、一方で繁閑の波を吸収する仕組みとしても機能しています。

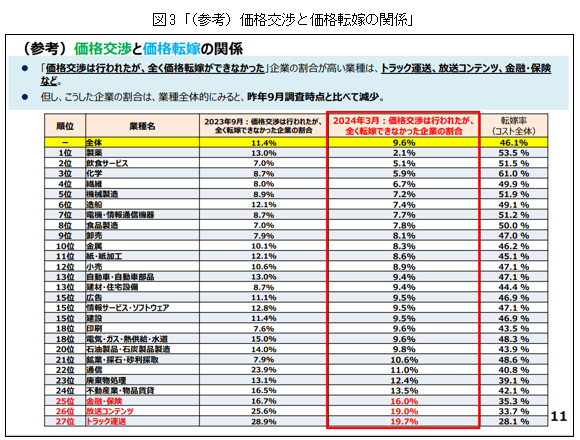

また、トラックの燃料費も近年高騰していますが、この価格転嫁も多くの物流事業者では満足にできていない状況にあります。中小企業庁の2022年の調査では、燃料等のエネルギーコスト、そのほか労務費、原材料費の3部門においてコスト上昇分の価格転嫁が、全27業種の中で「トラック運送」が全て最下位となっており、多くは物流事業者が負担する状況になっているなど、実運送事業者が適正な運賃の収受ができない状況にありました。

また、2024年3月の調査でも順位に変動はあるものの大きな改善は見られず「価格交渉は⾏われましたが、全く価格転嫁ができなかった企業の割合が⾼い業種」として「トラック運送」がやはり最も高く最下位となっており物流の2024年問題として広く認知されている中でも厳しい状況にあります。(図3参照)

物流効率の悪化や改善の阻害要因

在庫軽減と在庫切れの防止、フードロス削減等から多品種・小ロット・多頻度納品化が進み、その結果積載率が低下しており過去積載率が60%近い状況でしたが、直近では40%を切る状態となっています。積載率の低下により、同じ量の貨物を運ぶのに1.5倍のトラックとトラックドライバーが必要となっています。

一方で、荷主からすると同じ売上で、これまでの1.5倍の運賃(売上高物流コスト)がかかる状況になり、運賃に対する圧縮指向を生むこととなりました。

また、それ以外にも軽量物等の輸送においては、より多くの貨物を積むためにパレットを使用せずに手積み、手卸しでの荷役作業により多くの時間を費やしていたり、パレットが標準化されておらず、持ち帰りが必要となるため、パレット間での積み直しも行われていたりと、効率化とは程遠い物流現場の実態があります。

さらには、積込み、取卸し以外にも従来からの紙の伝票と手作業による貨物の検品作業も多くの物流現場で残っています。例えば商品にはJANコード、外装にはITFコードがバーコードで印字されているため、ハンディターミナル(小型のデータ収集用端末)等の機器を使い貨物が何であるかを特定し、全品コードを読み込むか数量を入力します。

また、加工食品等のように賞味期限、消費期限等がある場合には、個別に外装に数字で印字されているため、それを手入力しています。この場合にもトラックドライバーは、検品時間を短縮するためバーコード等を荷受人が読みやすいように並び替えをするなどの工夫を行っています。

そして、ハンディターミナルで読み込んだ結果と紙の伝票の内容を突合し、間違いがなければトラックドライバーに受領書に確認印が押されて渡されることになり、トラックドライバーは、その受領書を受け取って出庫となります。

【関連記事】

物流の2024年問題として注目される諸課題の内容や経緯、物流業界が取り組むべき対策について解説しています。

トラックドライバーの労働時間と拘束時間

以上のように今回の労働時間の問題は、運送事業者の努力だけでは解決しません。多くの非効率な時間が荷主で発生しているからです。しかもそれらに関して適正な料金(待機時間料、荷役作業料等)も支払われていません。

これらが背景にあり、働き方改革関連法の猶予期間が5年、かつ一般則と比較して年間240時間多いにも関わらず、時間外労働時間を短縮することができませんでした。一方で、厚生労働省はトラックドライバー等の自動車運転業務の労働時間短縮のための基準として「改善基準告示」を策定し施行しています。(2022年4月改正)

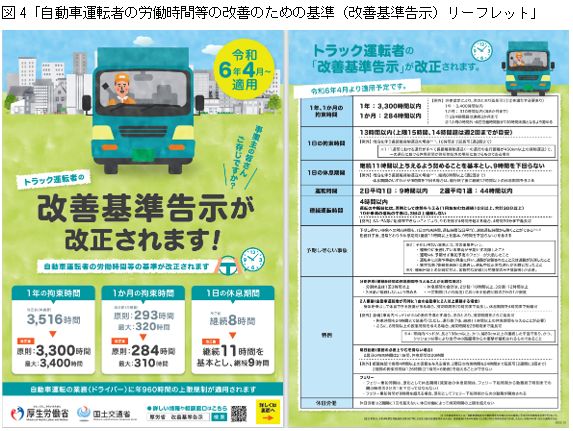

ここでは、トラックドライバー等の一日の運転時間や連続運転時間、休憩を含む拘束時間、休息期間等が規定されています。そして、時間外労働時間の制限と同様に2024年4月1日からは改正改善基準告示が施行されており、トラックドライバーの場合には、原則として運転時間は2日平均1日9時間以内、2週平均1週44時間以内に、1日の拘束時間が13時間以内、1日の休息期間は継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らないこととされています。(図4参照)

そのほかにも連続運転時間が4時間以内、1か月間、1年間の拘束時間等も制限されています。運送事業者は時間外労働時間だけでなく、これら改正改善基準告示のさまざまな制限を受けており、特に長距離貨物運送の場合特例はあるものの運行の大きな制限を受けています。

そのため、長距離貨物運送においては積極的にフェリー等へのモーダルシフトや中継輸送への取組が行われていますが、事業継続が難しく、一部では長距離貨物輸送から撤退の動きも出ています。

【関連記事】

物流の2024年問題として注目される諸課題の内容や経緯、物流業界が取り組むべき対策について解説しています。

物流の2024年問題解決のための「物流革新に向けた政策パッケージ」

以上のように、物流の2024年問題は運送事業者の努力のみでは解決が難しく、現状では荷主の協力も積極的に受けられていない状況から、これまでとおりの輸送能力を維持することが困難であり、国民生活や経済活動に大きな影響を与えるのではないかとの危機感から、政府が2023年3月31日に「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議」を設置しました。

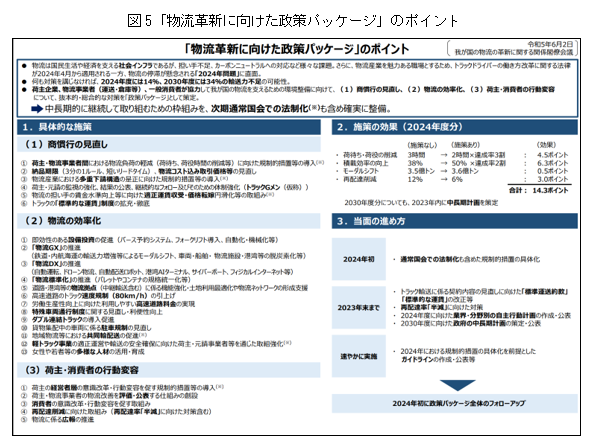

具体的な施策として(1)商慣行の見直し、(2)物流の効率化、(3)荷主・消費者の行動変容について、抜本的・総合的な対策をまとめた「物流革新に向けた政策パッケージ」(以下、政策パッケージ)を決定し公開しています。(図5参照)

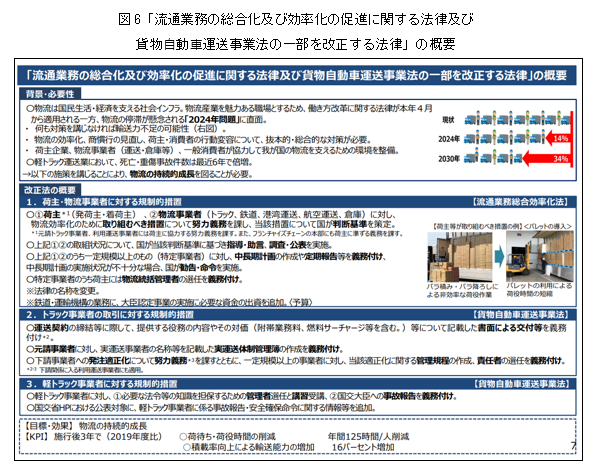

この中で、中長期的に継続して取り組むための枠組みを「次期通常国会での法制化も含め確実に整備」としており、例えば(1)商慣行の見直しとしては、前述の荷待ち、荷役等時間に関して、「①荷主・物流事業者間における物流負荷の軽減(荷待ち、荷役時間の削減等)に向けた規制的措置等の導入」とされていましたが、その後、政策パッケージの法制化に向けて「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律案」が2024年度の通常国会で審議され2024年4月11日に衆議院本会議で可決、同4月26日には参議院本会議で可決、成立し、同5月15日には公布されています。

そして、「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」は改名され、「物資の新流通の効率化に関する法律(以下、新物流効率化法)」として、「貨物自動車運送事業法」は、「改正貨物自動車運送事業法(以下、改正運送事業法)」として一部を除き、公布から1年以内に施行となりました。(図6参照)

【関連記事】

物流の2024年問題として注目される諸課題の内容や経緯、物流業界が取り組むべき対策について解説しています。

新しい標準的な運賃の告示と標準貨物自動車運送約款の一部改正

一方で、新物流効率化法と改正運送事業法(以下、新物流2法)は、政策パッケージの中の法制化、規制的措置の導入とされた部分であり、政策パッケージの一部と言うことができます。

例えば、それ以外の「政策パッケージ」での1.具体的な施策の (1)商慣行の見直しとして掲げられている「⑥ トラックの『標準的な運賃』制度の拡充・徹底」および、「⑤ 物流の担い手の賃金水準向上等に向けた適正運賃収受・価格転嫁円滑化等の取組み」、「③ 物流産業における多重下請構造の是正に向けた規制的措置等の導入」等の具体化として2023年8月より、「標準的な運賃・標準運送約款の見直しに向けた検討会」を開催しました。

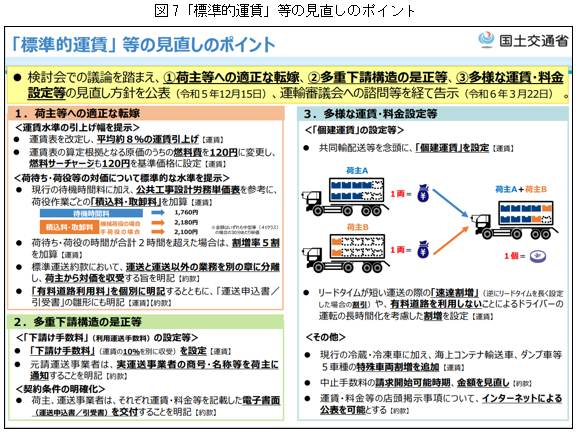

その提言を受け運輸審議会での諮問等を経て2024年3月22日には、新たなトラックの標準的運賃を告示・施行しています。

その中で今回の見直しの背景として「『物流革新に向けた政策パッケージ』において、トラックの標準的運賃について、荷主等への周知・徹底を強化するとともに、荷待ち・荷役に係る費用、燃料高騰分、下請けに発注する際の手数料等も含めて、荷主等に適正に転嫁できるよう、所要の見直しを図ることとされました。」とし、[1]荷主等への適正な転嫁、[2]多重下請構造の是正等、[3]多様な運賃・料金設定等を見直しの柱として提言が公開されています。

併せて標準貨物自動車運送約款の一部を改正告示、既に2024年6月1日より施行されています。これらの見直しの概要としては、図7の「標準的運賃」等の見直しのポイントで紹介しており、例えば、荷待ち、荷役作業時間の削減および適正な運賃の収受を実現するための仕組みとして、これまで荷待ち時間については30分を超えた場合の30分毎の待機時間料が規定されていたが、荷役作業についても新たに「積込料・取卸料」として規定しています。

また、長時間の荷待ち、荷役作業時間の抑制に繋がる荷待ち・荷役の時間が合計2時間を超えた場合の割増率5割も新たに規定されました。

さらに、多重下請けの是正に繋がる仕組みとして新たに「下請け手数料」(運賃の10%を別に収受)を設定しています。これまでは、荷主から受け取った運賃から手数料を中抜きしていましたが、実運送事業者が適正な運賃を収受できるようにするために、「下請け手数料」を加算して荷主、元請け等の委託元に請求することとなりました。

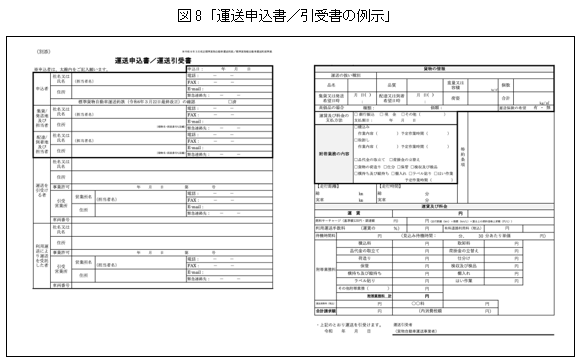

また、改正された「標準貨物自動車運送約款」では、「運送と運送以外の業務を別の章に分離し、荷主から対価を収受する旨を明記」、「荷主、運送事業者は、それぞれ運賃・料金等を記載した電子書面 (運送申込書/引受書)を交付することを明記」とされており、後述の改正「貨物自動車運送事業法」での「運送契約を締結するときは、運送の役務の内容およびその対価等を書面に記載して相互に交付」に対応するため先行して見直しが行われており、既に運送申込書/引受書の例示も掲載されています。(図8参照)

次回は、後半として新物流2法の施行に向けた動きから、荷主、運送事業者等の義務、努力義務の概要、そしてその実践のための仕組みや事例を紹介します。

一般社団法人 運輸デジタルビジネス協議会(TDBC)代表理事 小島 薫

IT企業でのIT導入支援、コンサルティング、事業責任者、執行役員等を経てTDBCの創立を事務局長として推進

その後、一般社団法人化した際に代表理事に就任(2018年6月8日)