SBT認定とは?メリットや日本企業の現状も紹介

公開日:2025年3月3日

脱炭素

SBTは地球温暖化の原因と言われている温室効果ガスの排出量を削減するための取組です。パリ協定で掲げられた目標を基にしており、日本だけでなく世界的に取り組む企業が増加しています。

この記事では、SBTの基本的な捉え方や得られるメリット、日本企業の現状等を解説します。

SBTとは

SBTとは、「Science Based Targets」の略語です。企業が設定する「温室効果ガス排出削減目標」のことを指します。

重要なポイントとして、パリ協定が定める水準と整合した目標である必要があります。パリ協定とは、2020年以降の気候変動問題に関する国際的な枠組みであり、以下のような世界共通の長期目標が掲げられています。

パリ協定の長期目標

・世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする

・そのため、できるかぎり早く世界の温室効果ガス排出量をピークアウトし、21世紀後半には、温室効果ガス排出量と(森林などによる)吸収量のバランスをとる

日本もパリ協定の締結国となっているため、温室効果ガスの排出削減を国全体として取り組んでいく必要があります。企業においては、サプライチェーン排出量の削減が求められており、SBTとどのように向き合っていくかは、経営課題の一つとも言えるでしょう。

SBTの削減対象となる排出量の種類

SBTにおける削減対象は、自社だけでなくサプライチェーンも含まれます。事業活動に関係するさまざまな温室効果ガスの排出が求められている点を押さえておきましょう。

環境省が公表している「SBT(Science Based Targets)について」という資料によれば、サプライチェーンの排出量は、「Scope1排出量 + Scope2排出量 + Scope3排出量」の合計値とされています。それぞれの排出量についてまとめると、次のとおりです。

排出量の種類

Scope1:事業者自らによる温室効果ガスの直接排出(燃料の燃焼、工業プロセス)

Scope2 :他社から供給された電気、熱・蒸気の使⽤に伴う間接排出

Scope3 : Scope1、Scope2以外の間接排出(事業者の活動に関連する他社の排出)

上記のように、SBTは自社や取引先等を含めて、温室効果ガスの排出削減に取り組んでいく概念であることを把握した上で、必要な施策を実行していくことが大切です。

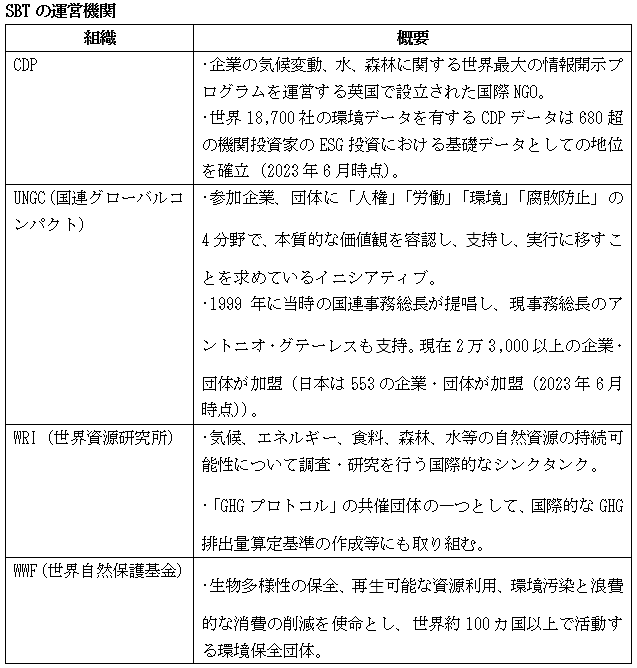

SBTの運営機関

SBTの取組は、CDP・UNGC・WRI・WWFは四つの機関が共同して運営しています。それぞれの運営機関の特徴をまとめると次のとおりです。

【認定企業が続々】SBT認定の概要

SBT認定に向けた取組を進めていくためには、認定要件や申請の基本的な流れを把握しておくことが大切です。SBT認定の参加状況等も踏まえて解説します。

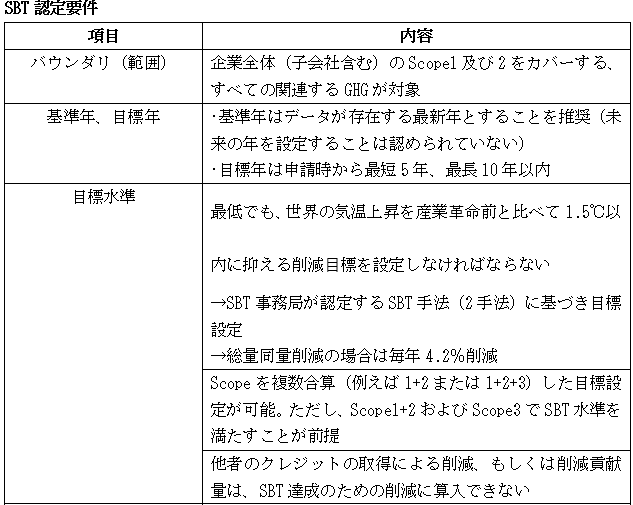

SBTの認定要件

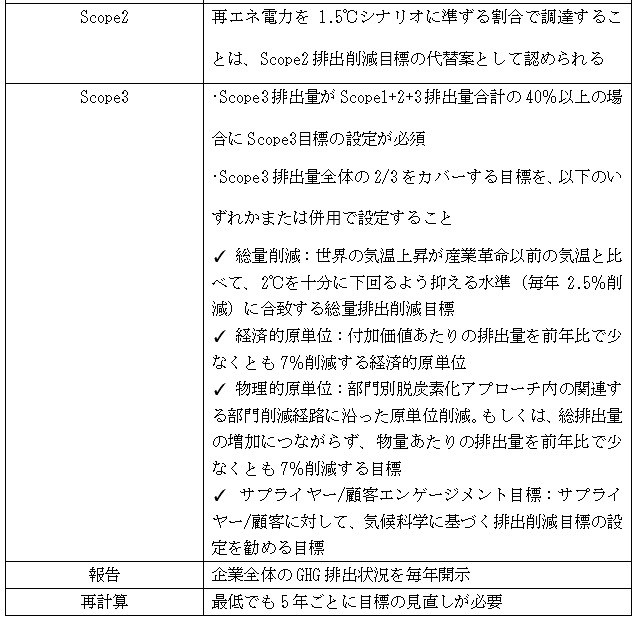

SBT認定の基準を満たすには、削減目標として設定されている項目を把握しておくことが大切です。SBTを設定する上で基準となる項目は、以下のとおりです。

SBTの申請手続

SBT認定を受けるための申請手続は、以下の手順で行います。

1. 【任意】Commitment Letterを事務局に提出

2. 目標を設定し、申請書を事務局に提出

3. SBT事務局による目標の妥当性確認・回答(有料)

4. 認定された場合は、SBT等のウェブサイトにて公表

5. 排出量と対策の進捗状況を、年⼀回報告し、開示

6. 定期的に、目標の妥当性の確認

参加企業は世界全体で年々増加傾向にある

SBTに参加する企業は、世界全体で増加傾向が見られます。2024年3月時点における認定取得率は前年比の112%増、コミットは14%増と増加傾向です。

SBT認定取得企業は4,779社、コミット中企業は2,926社となっています。2015年度の認定取得企業とコミットがそれぞれ17社であったことと比較をすると、関心を寄せる企業は年々増加していると言えるでしょう。

SBT認定を受けている日本企業

日本企業においても、SBTに参加する企業は増加傾向にあります。2023年3月から2024年3月までの1年間で479社が認定を取得しています。

日本企業の取組は2018年以降、一定の割合で増加が見られ、全体として900社を超える企業が認定を受けている状況です。認定企業数の国別の順位は、日本が累計で世界第1位となっています。

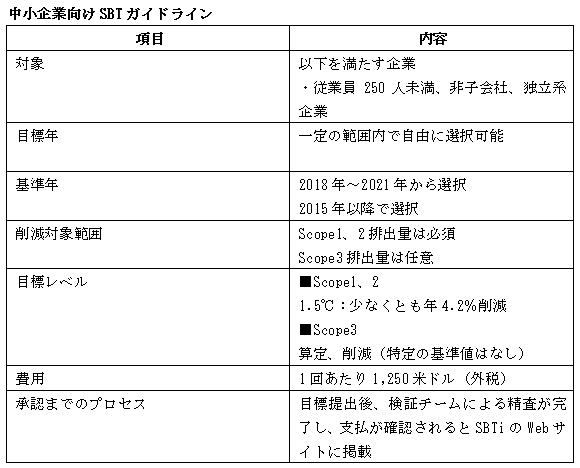

中小企業向けSBTとは

SBTの取組は大企業に限らず、中小企業においても行われています。SBT事務局が中小企業向けのガイドラインを設定しており、通常のSBTとは異なる観点で作成されています。

中小企業向けのSBTのガイドラインをまとめると、次のとおりです。

上記のように、中小企業がSBTの取組を行う際は通常のSBTとは違った基準が設けられています。特に削減対象の範囲が、Scope1とScope2に限られている点が特徴です。

また、認定費用が安く、承認までのプロセスが簡略化されているため、中小企業においても取り組みやすい仕組みであると言えるでしょう。

日本の中小企業がSBT認定を受けるメリット

日本の中小企業がSBT認定を受けることで、次のようなメリットが得られます。

SBT認定のメリット

・SDGsや環境保全に貢献できる

・投資家や顧客などからの評価向上につながる

・ESG投資の機会を獲得できる

・顧客の高いサステナビリティ需要に応えられる

・社内でイノベーションを起こす機会になる

各メリットのポイントを解説します。

SDGsや環境保全に貢献できる

中小企業がSBTに取り組むことで、企業イメージを向上させることにつながります。SBTの目標達成によって、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出を抑えるだけでなく、自社の顧客をはじめとしたステークホルダーへの良いアピールポイントになるでしょう。

投資家や顧客などからの評価向上につながる

SBTの目標達成に向けた取組によって、対外的に持続可能な企業であることをわかりやすくアピールできます。自社に対する評価の向上やリスクの低減、ビジネスチャンスを広げるなどのきっかけにつなげられるでしょう。

SBTは明確な基準が定められているため、競合他社と比較をしてどのような取組が行われているかを客観的に判断してもらえるはずです。投資家や顧客、サプライヤー、従業員等から評価を得ることで、より良い経営環境を生み出すことが期待できます。

ESG投資の機会を獲得できる

ESG投資とは、Environment(環境)、Social(社会)、Governance(ガバナンス)に配慮した事業を展開している企業に対して行う投資活動を指します。金融機関等の機関投資家は、中長期的なリターンを得るために、企業の持続可能性を評価していると言えるでしょう。

そのため、SBT認定を受けることで中小企業は自社の持続可能性をアピールすることができ、投資家からESG投資を呼び込むきっかけを生み出していけます。

顧客の高いサステナビリティ需要に応えられる

サステナビリティ(Sustainability)とは、環境や経済等に配慮した活動を通じて、社会全体を長期的に持続させるための概念です。サステナビリティに関する意識が高い顧客ほど、企業がどのような取組を行っているかをチェックしていると言えます。

SBT認定を受けることで、自社の顧客に対して取組をアピールでき、ビジネスを行っていく上で生じるリスクの低減や機会の獲得につなげていけます。

社内でイノベーションを起こす機会になる

全社的に省エネや再エネ等の取組を推進していくことで、画期的なイノベーションを起こすきっかけを生み出しやすくなります。SBTで掲げられている基準を達成するには、既存の技術だけでは難しい部分があるため、自ずと技術革新に取り組む風土を醸成しやすくなるでしょう。

AIやIoT等、最新のテクノロジーを導入しながら、自社の事業を変革していくことでイノベーションを起こす良い機会となるはずです。

まとめ

SBTの取組は、日本を含めた世界的なものであり、年々実施する企業が増えています。大企業だけでなく、中小企業向けのガイドラインも示されているため、自社の状況に応じてどのような取組を行えるかを精査してみましょう。

SBTへの取組を継続することで、企業イメージの向上や新たなビジネスチャンスを得る機会につなげていくことを期待できます。さらに詳しく調べたい方は、こちらのページでカーボンニュートラルや脱炭素経営の取組ステップについて説明しているため、是非ご覧ください。

.jpg)

.jpeg)