物流の2024年問題解決に向けた新物流2法の概要と荷主、運送事業者に求められる 義務、努力義務実践のための仕組みとは?(後半)

公開日:2025年5月21日

2024年問題

前回は、物流の2024年問題の概要とその背景、解決に向けた「物流革新に向けた政策パッケージ」、そしてその具体化として新物流2法の公布までを紹介しましたが、今回は後半として、新物流2法の施行に向けた動きから、荷主、運送事業者等の義務、努力義務の概要、そしてその実践のための仕組みや事例を紹介します。

「改正貨物自動車運送事業法」(以下、改正運送事業法)施行に向けた動き

改正運送事業法では、「運送契約の締結等に際して、提供する役務の内容やその対価(附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む。)等について記載した書面による交付等を義務付け」がされました。具体的な文面としては以下の通りです。

(書面の交付)

第十二条真荷主(自らの事業に関して貨物自動車運送事業者との間で運送契約を締結して貨物の運送を委託する者であって、貨物自動車運送事業者以外のものをいう。第二十四条の五において同じ。)及び一般貨物自動車運送事業者は、運送契約を締結するときは、国土交通省令で定める場合を除き、次に掲げる事項を書面に記載して相互に交付しなければならない。

一 運送の役務の内容及びその対価

二 当該運送契約に運送の役務以外の役務の提供が含まれる場合にあっては、運送の役務以外の役務の内容及びその対価

三 その他国土交通省令で定める事項

この中で、書面には「運送の役務以外の役務の内容及びその対価」に関する事項も記載することとなっており、前述の「新しい標準的な運賃の告示」と併せて適正な運賃、料金の収受を実現するための前提ともなっています。

そして、運送契約に記載された運送の「役務以外の荷役」に対する実績として裏付けとなる業務記録に関する規定も既に改正されており、新物流2法と同時に施行されています。

貨物自動車運送事業輸送安全規則が、業務記録における荷待時間・荷役作業等の記録義務の対象となる車両を現行の「車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の車両」から、全ての車両に拡大(第8条)との改正が行われています。

(2024年10月1日公布、2025年4月施行)

併せて公開された「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」では、「運行記録計は、輸送の安全を確保するための「安全運転管理」のみならず、労働時間の適正化に伴う「労務管理(荷待ち時間・荷役時間の可視化を含む)」にも有効であることから、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号) 第48条の2第2項の規定に適合する車載部を有するもしくは組込型デジタル式運行記録計を導入することが推奨される。」と記載されています。

参考:「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」(2024年10月11日改正)

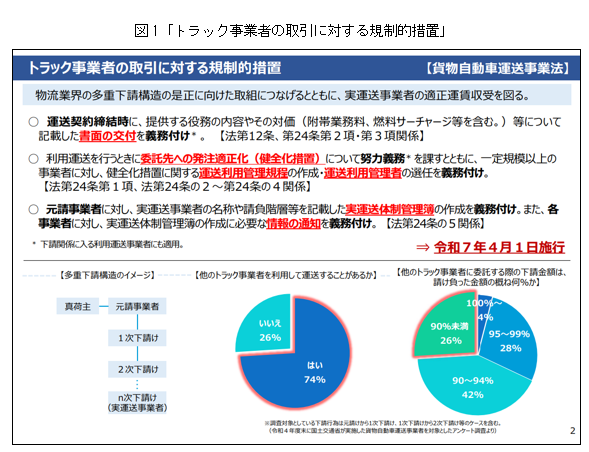

そして、改正運送事業法の詳細を決める省令等も意見募集(パブリックコメント)を経て2025年1月31日に公布されています。(図1参照)

改正運送事業法および関連省政令等については、国土交通省のページ「改正貨物自動車運送事業法(令和7年4月1日施行)について」で公開されています。

【関連記事】

物流関連2法(物資の流通の効率化に関する法律、貨物自動車運送事業法)の改正の背景と概要について解説しています。

新物流効率化法の施行に向けた動き

新物流効率化法では、荷主の努力義務として以下のように規定されています。

(荷主の努力義務)

第三十七条第一種荷主は、貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に貨物の運送を委託する場合(貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行うことを委託する場合を除く。)には、当該貨物を運送する運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加を図るため、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。

一 貨物の運送の委託の時から貨物を引き渡し、又は受け取るべき時までの間に、貨物自動車運送事業者等が他の貨物との積合せその他の措置により、その雇用する運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量を増加させることができるよう、貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯を決定すること。

二 貨物の受渡しを行う日及び時刻又は時間帯を決定するに当たっては、停留場所の数その他の条件により定まる荷役をすることができる車両台数を上回り一時に多数の貨物自動車が集貨又は配達を行うべき場所に到着しないようにすること。

三 運転者に荷役等を行わせる場合にあっては、パレットその他の荷役の効率化に資する輸送用器具(貨物自動車に積み込むものに限る。第三項において同じ。)を運転者が利用できるようにする措置その他の運転者の荷役等を省力化する措置

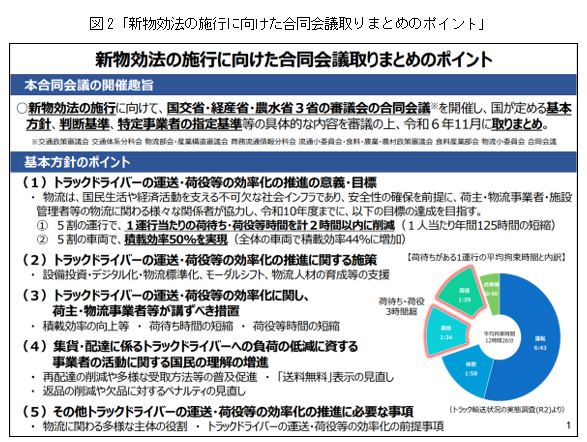

また、「当該措置について国が判断基準を策定」とされており、新物流効率化法に基づく基本⽅針、判断基準、指定基準等について協議するための国交省・経産省・農⽔省3省合同会議が設置され第1回会合が2024年6月28日に開催されました。

合同会議取りまとめ素案の提示や業界団体からのヒアリング等を経て、「合同会議取りまとめ案」を審議し、意見公募(パブリックコメント)を経て「合同会議取りまとめ」が公開されています。

参考:3省合同会議「合同会議取りまとめ」

併せて以下の「新物効法の施行に向けた合同会議取りまとめのポイント」も公開されています。(図2参照)

そして、基本⽅針、判断基準、指定基準等を定める政省令が意見募集を経て2025年2月18日に公布されています。

参考:国土交通省「物流効率化法について(物流改正法)」

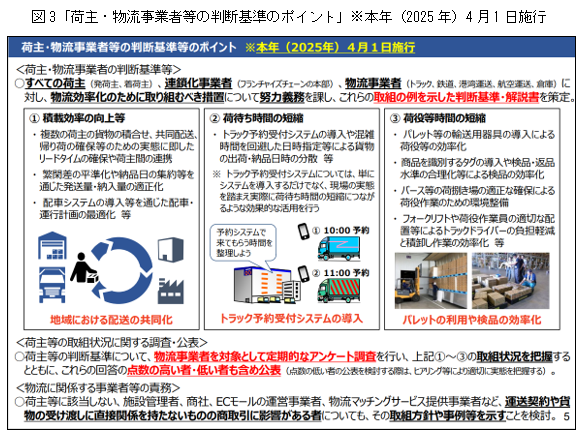

同時に、判断基準等のポイントも公開されています。(図3参照)

新物流効率化法 第三十七条では「運転者の荷待ち時間等の短縮及び運転者一人当たりの一回の運送ごとの貨物の重量の増加」の措置が規定されていましたが、その内容がよりわかり易く判断基準として説明されています。

① 積載効率の向上

② 荷待ち時間の短縮

③ 荷役等時間の短縮

として、それぞれ取組内容の例が紹介されています。

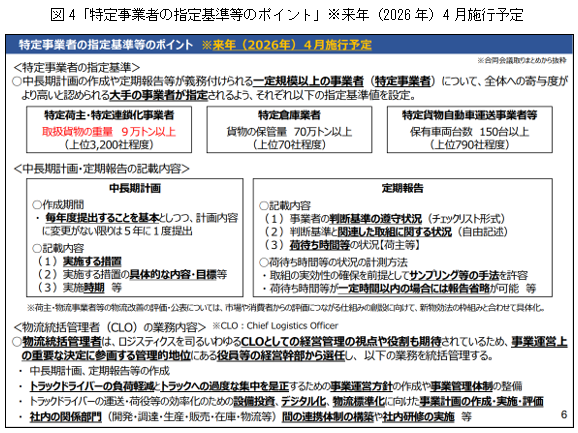

さらには、2026年4月に施行が予定されている特定事業者の

・中長期計画、定期報告

・物流統括管理者(CLO)

に関する内容が紹介されています。(図4参照)

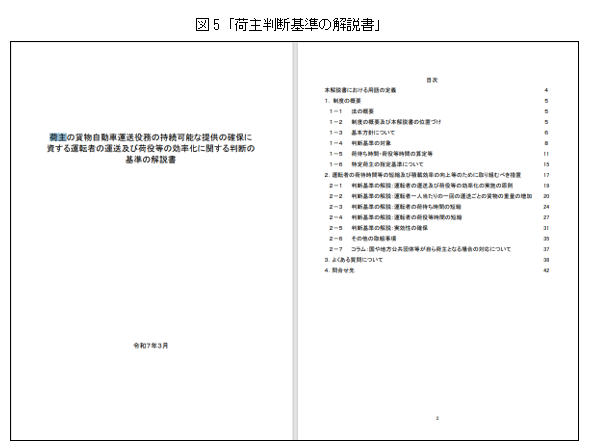

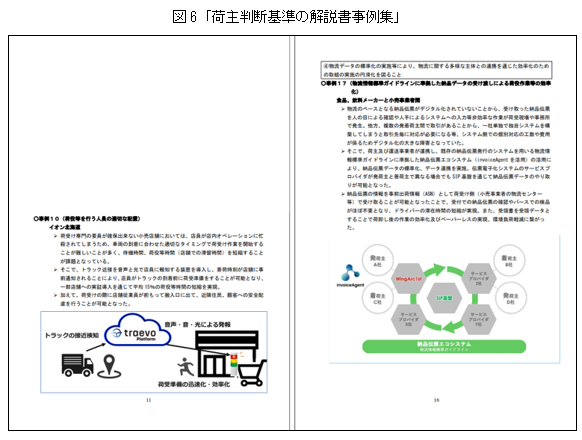

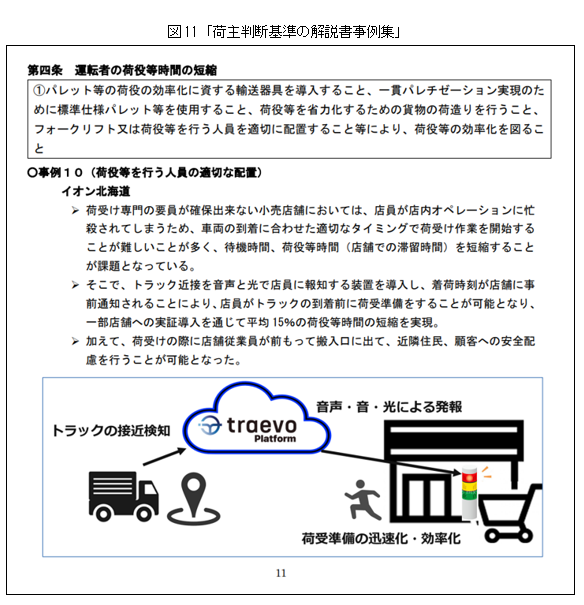

また、「すべての荷主、連鎖化事業者(フランチャイズの本部等)、物流事業者に対し、物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務を課し、これらの取組の例を示した判断基準・解説書を策定」と記載されている解説書、さらに追加された解説書事例集についても2025年3月に公開されています。

以下の国土交通省のサイトでは、それらを含む新物流効率化法に関する情報が公開されています。

参考:国土交通省「物流効率化法について」

また、荷主判断基準の解説書事例集には、TDBC(※)が社会実装した動態管理プラットフォームのtraevo Platformや実証実験を連携して実施しているウイングアーク1st株式会社のinvoiceAgent、その他TDBC会員の株式会社バローホールディングなどの19事例が紹介されています。

(※)TDBCとは:運送業界の課題を事業者とさまざまな技術、ソリューションを持つ企業、荷主企業等が連携して解決することを目的として2016年に設立された団体で、2025年4月1日現在で205社の企業、団体が参加しています。

【関連記事】

物流の2024年問題として注目される諸課題の内容や経緯、物流業界が取り組むべき対策について解説しています。

政策パッケージを確実に実施するための仕組み

政策パッケージの具体的な施策「(1)商慣行の見直し」として「④ 荷主・元請の監視の強化、結果の公表、継続的なフォロー及びそのための体制強化(トラックGメン(仮称))」が、掲げられており、既に2023年7月にはトラック運送事業における適正な取引を阻害する疑いのある荷主企業・元請事業者の監視を強化するため全国162名からなる「トラックGメン」が創設され、活動がスタートしています。

さらに、直近では各都道府県トラック協会の適正化指導員の中から「Gメン調査員」を2人以上選任し、トラックGメンと「Gメン調査員」を合わせると250人以上となる体制に強化し、トラック・物流Gメンと名称も変更し、さらに積極的な活動を展開しています。

トラック・物流Gメンによる悪質な荷主等への是正指導としては、以下の貨物自動車運送事業法付則第1条の2に基づき、荷主等への「働きかけ」、「要請」、「勧告・公表」を実施しています。

(違反原因行為への対処)

第一条の二 国土交通大臣は、当分の間、貨物自動車運送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する原因となるおそれのある行為(以下この条において「違反原因行為」という。)を荷主がしている疑いがあると認めるときは、関係行政機関の長に対し、当該荷主に関する情報を提供することができる。概要および活動実績等については、国土交通省のホームページで公開されています。

参考:国土交通省「トラック・物流Gメンについて」

そのほかにも現行法では、荷主から見て物流事業者は下請けに該当しないため、代替措置として物流特殊指定(特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法)、荷主と物流事業者との取引における優越的地位の濫用を効果的に規制するために指定された独占禁止法上の告示が行われています。(図7参照)

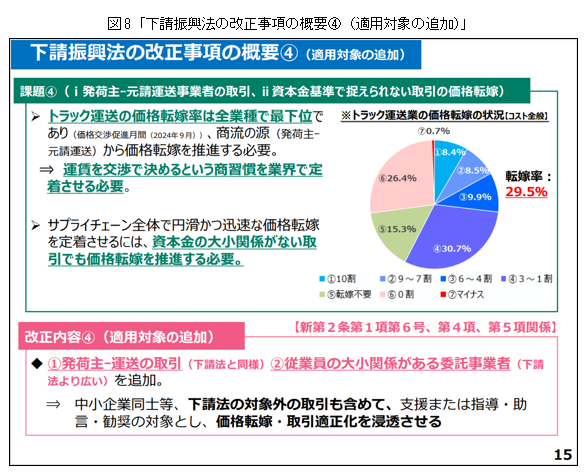

今後は、下請法の改正により物流事業者も下請法の対象となる予定です。(図8参照)併せて契約関係のない着荷主と実運送事業者間についても規制するとの議論も行われています。

【関連記事】

物流の2024年問題として注目される諸課題の内容や経緯、物流業界が取り組むべき対策について解説しています。

持続可能な物流の実現のためには

物流の2024問題の背景と解決のための政策パッケージ、そしてその中での法制化とされていた部分が新物流2法として施行されています。

前半で物流の2024年問題の背景を紹介しましたが、その解決と持続可能な物流を実現するためには、

・荷待ち、荷役等時間の短縮や積載効率の改善等による効率化によるトラックドライバーの適正

な労働時間、拘束時間の実現

・適正な運賃・料金の収受によるトラックドライバーの適正な賃金の実現

が、絶対条件となります。

そしてこの実現のためには従来の電話とFAXといったアナログな業務プロセス連携では実現できません。

例えば、荷待ち、荷役等時間は短縮するためには、まずその把握が荷主に求められています。しかも、発生の理由が異なるため入庫から出庫までの合算ではなく、それぞれでの把握が求められています。

法令改正の準備として、試しに時間把握を実施したところも多いと思いますが、その多くは現場で人がストップウオッチを使って測定という非常にアナログな方法で実施しています。これでは、改善に向けた継続的なPDCAサイクルを回すことは難しいです。

また、全国で展開する大手企業や連鎖化事業者(フランチャイズ)の場合には、継続的に大きな工数発生が見込まれるため、なんらかの仕組みの活用が前提となります。

「荷主判断基準の解説書」においても、以下のように記載されています。

「貨物自動車運送事業者等における物流効率化の取組の実効性を担保するため、貨物自動車運送事業者等は、積載効率の状況や、改善に向けた取組及びその効果を適切に把握することが求められます。特定貨物自動車運送事業者等については、取組の実施状況等を定期報告において報告することとなりますが、それ以外の貨物自動車運送事業者等においても現状の把握に努めてください。また、これらの状況や効果の把握に当たっては、デジタル技術等を用いた効率的な手法を用いて状況の把握を行うことや、正確に状況を可視化することにより、正確かつ、少ない負担で積載効率等の状況を把握し、更なる効率化につなげることが重要です。

なお、法においては、荷主に対してトラックドライバーの荷待ち時間及び荷役等時間を短縮する努力義務が課されており、荷待ち時間・荷役等時間の現状を把握するよう努めることとされています。しかしながら、荷主において、これらの時間を把握することが難しい場合があることが考えられることから、荷主から情報提供を求められた場合には、情報提供に協力するよう努めてください。荷待ち時間・荷役等時間の把握に当たっては、デジタルタコグラフ等のデジタル技術の活用により、効率的に把握することができます。トラック事業者としても、これらの時間を正確に把握することにより、荷主等への荷待ち時間・荷役等時間の短縮を提案する根拠や適正な料金収受につながることが期待できます。」

さらに、発着荷主、運送事業者間等でのデータ連携については、システムが事業者毎に個別化してしまうと連携のための工数やシステム改修のコストが取引先毎に必要となってしまうため、データの標準化も努力義務化されています。

同「荷主判断基準の解説書」では、「物流データ標準化等を通じた物資の流通に関する多様な主体との連携の円滑化、標準化を推奨するデータとしては、貨物の荷姿(サイズやパレット化の有無等)、数量、 重量等に関する情報、貨物を運送する車両の情報、貨物の受渡しを行う施設の情報(法人番号や事業所別のコード)等を想定しています。

なお、具体的に事業者が目指すべきデータ標準については、内閣府戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第2期「スマート物流サービス」で策定された「物流情報標準ガイドライン」に示されております。これらのデータの標準化により、発・着荷主やそれぞれの取引先企業、物流事業者、利用運送事業者等の多様な主体との連携が円滑化されることが望まれます。」とされています。

参考:「物流情報標準ガイドライン」

新物流2法実践のための物流ソリューションの活用

新物流2法は一部を除き、既に施行されています。それらに早期に対応するための仕組みとして自社独自にゼロから開発するのは、費用的にも時間的にも難しいです。やはり、既存または今後ITベンダー等から提供される汎用的な物流ソリューションを活用するというのが現実的です。

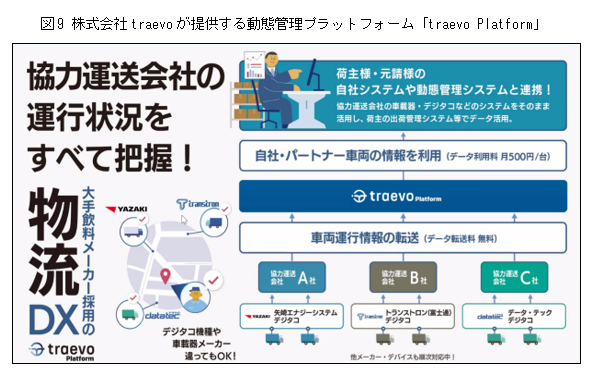

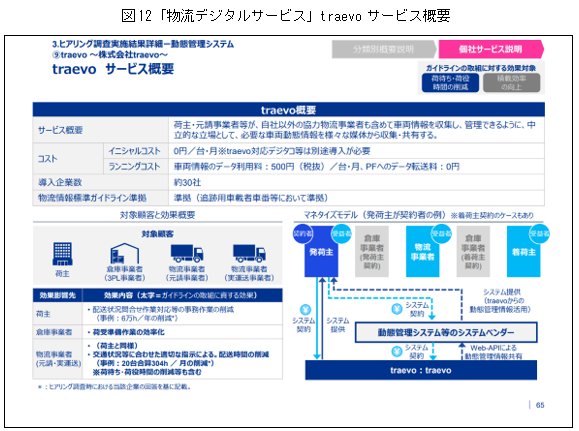

例えば、TDBCの活動から生まれた動態管理「traevo Platform」は、既に車載されている各社のネットワーク型のデジタルタコグラフを、メーカーを超えて業務記録や運行記録を横断的に蓄積・管理し、活用する仕組みです。(図9参照)

その特徴は、自社の車両だけでなく、協力会社の車両を含めたデータの取得や実運送事業者の車両で発生したデータを実運送事業者と、権限を付与することで元請け、荷主にも適正にデータ提供できることです。

そのために、使用許諾等については、経済産業省の「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」に準拠しています。

そして、このtraevo Platformを運輸事業者だけでなく、荷主も運送事業者と連携して活用することで荷主もデジタコに入力された業務記録から正確な荷待ち、荷役等時間の把握と、改善の効果等も正確に把握が可能となります。

一方で、運送事業者は、協力会社の車両で発生した荷待ち、荷役等時間も正確に把握できるようになり、改正運送事業法で義務付けされた提供する役務の内容やその対価(附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む。)等について記載した書面による運送契約に対する実績として、その実績に基づいた運賃・料金の請求を契約先の荷主企業に対して実施することになります。

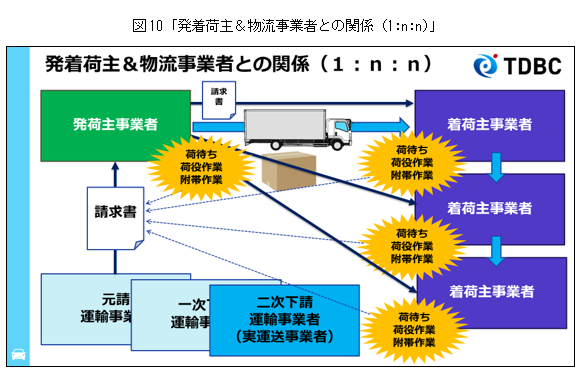

しかも、発荷主側だけでなく着荷主側で発生した分も契約先に一括して請求することとなり、多くの場合には発荷主(引き取り輸送等の場合には着荷主となる場合もある。)に対して請求が行われることとなります。

さらに今後請求された発荷主は、運送事業者から請求された中の着荷主で発生した荷待ち、荷役作業等に対する対価については、受益者負担の原則から着荷主に対して請求することとなります。(図10参照)

また、運送事業者の判断基準での「荷待ち、荷役等時間について荷主から情報提供を求められた場合には、情報提供に協力するよう」との努力義務に対しても実施が可能となります。

一方で、新物流効率化法で荷主は、荷待ち、荷役等時間の責任は自社の管理する場所で発生したものに限定されていますが、特に発荷主に対しては着荷主側で発生した分についても料金として請求が行われるため、その請求内容が適正であるかどうかを判断する上で、着荷主で発生した荷待ち、荷役等時間を含む正確な業務記録の情報取得が不可欠となります。

さらには、発荷主側が運送契約元として積極的に着荷主企業と連携して発着荷主双方での荷待ち、荷役等時間の削減に取り組むことで、サプライチェーン全体での効率化や運送コスト削減を実現できる可能性もあり、やはり政策パッケージの効果を最大化するためには、発荷主(第一種荷主)の積極的な取組が期待されます。

このtraevo Platformに関しては、「荷主判断基準の解説書事例集」(図11参照)でも紹介されています。ここでは、単に荷待ち、荷役等時間についての把握ではなく、着荷主側で車両の動態情報から、到着見込み情報を事前に受け取ることで荷受けの準備を行い、実際の「運転者の荷役等時間の短縮」での「荷役等を行う人員の適切な配置」を実現し、荷役等時間の15%短縮を実現しています。

これ以外にも、努力義務となった条文ごとに19の例が紹介されています。短期に法令対応を実践するためにもぜひ活用してください。

また、この「荷主判断基準の解説書事例集」以外にも経済産業省「荷主・物流事業者のための物流効率化に資する「物流デジタルサービス」事例集(2024年3月12日公開)」等も公開されています。

以下は、「物流デジタルサービス」事例集に掲載されているtraevo Platformの例です。(図12参照)

さまざまな「物流デジタルサービス」がカテゴリ毎に紹介されている、ぜひ活用してください。

最後に

物流は、国民生活や産業支える重要な基盤です。物流の2024年問題を解決し、持続可能な物流を実現するためには、トラックドライバーの適正な労働時間と適正な賃金の実現が不可欠です。特にBtoB物流においては、発着荷主、運送事業者間等の改善に向けた積極的な取組とデジタルでの連携が不可欠となります。

そのための補助金等も既に準備されており、これらをうまく活用した能動的、積極的な取組が荷主事業者、運送事業者等ほぼ全ての事業者に求められています。

自社のためを超えてサプライチェーン全体、業界、社会のためにも。

一般社団法人 運輸デジタルビジネス協議会(TDBC)代表理事 小島 薫

IT企業でのIT導入支援、コンサルティング、事業責任者、執行役員等を経てTDBCの創立を事務局長として推進

その後、一般社団法人化した際に代表理事に就任(2018年6月8日)