物流業界での2024年問題とは?働き方改革と取組を解説

公開日:2024年10月28日

2024年問題

働き方改革に伴うさまざまな規制の変更は、物流業界にも大きな影響を与えています。特に2024年4月から適用されたトラックドライバーの「時間外労働の上限規制」と「改正改善基準告示」は、物流業界全体に多様な課題をもたらすことが懸念されています。

今回は「物流の2024年問題」として注目される諸課題の内容や経緯、物流業界が取り組むべき対策について詳しく見ていきましょう。

物流業界における2024年問題

「2024年問題」とは、働き方改革関連法案によって生じるさまざまな問題の総称です。なかでも特に大きな影響を受けるのが物流業界とされていることから、「物流業界の2024年問題」と表現される場面もあります。

ここではまず、物流業界を取り巻く現状と合わせて、2024年問題の概要を見ていきましょう。

物流業界の現状

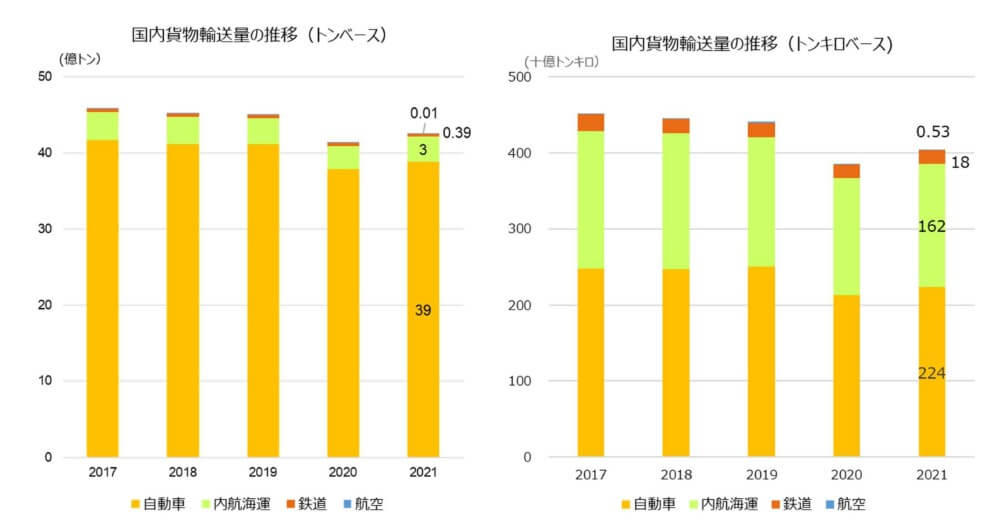

物流業界における現状として、一つめのポイントに挙げられるのは「自動車輸送への依存」です。国土交通省が公表している「物流の2024年問題について」によれば、国内貨物のモード別輸送量はトンベースで自動車が9割超、トンキロベースでは自動車が約5割、内航海運が約4割、鉄道が5%程度となっています。

トンベースとは単純な貨物重量で計算したものであり、トンキロベースはそれぞれの貨物の輸送距離を含めて計算したものです。つまり、単純な重量で見れば国内貨物の9割以上を自動車が輸送しているということです。

さらに、トンキロベースで見ても、長距離輸送がメインとなるはずの内航海運・鉄道と比べて、自動車は同程度の数値となっています。ここから、自動車が長距離輸送においても重要な役割を果たしていることが読み取れます。

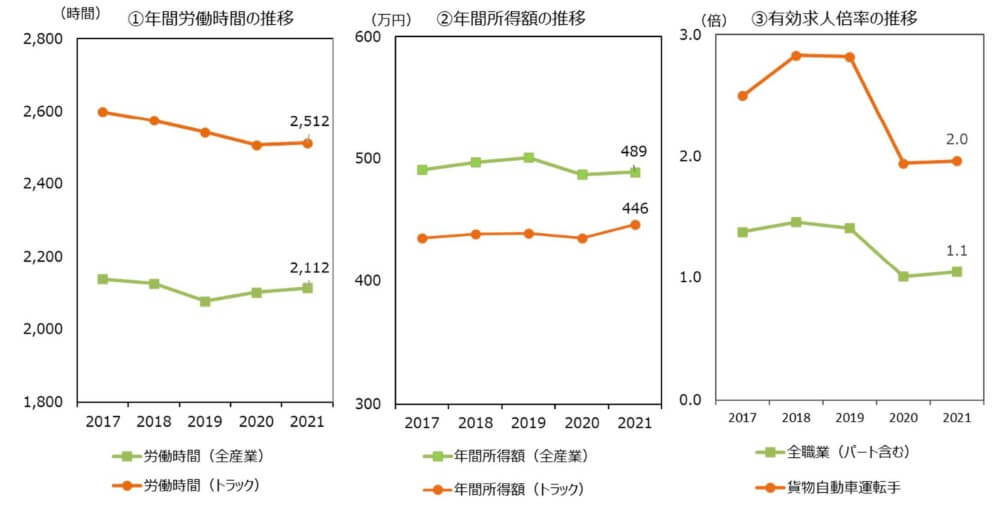

そして、二つめのポイントに挙げられるのが「ドライバーの不足」です。2021年における有効求人倍率は全産業平均で1.1となっているのに対し、トラックドライバーは2.0と高い数値です。

また、年間労働時間は約2割長く、年間所得額は約1割低いことも分かります。トラックドライバーの長時間労働の主な要因としては、長時間の運転時間、荷待ち時間、荷役作業等が挙げられます。

自動車輸送の高い需要に対し、担い手の供給が追い付いていないという点は、物流業界の大きな課題と言えるでしょう。

物流業界の2024年問題

働き方改革関連法の改正により、2024年4月から自動車運送事業に「時間外労働の上限(休日を除く年960時間)規制等」が適用されました。「物流業界の2024年問題」とは、この規制適用によって生じるさまざまな問題の総称のことです。

トラックドライバーは人手不足等の理由により、もともと他の業種よりも労働時間が長い傾向にありました。増大する運送需要に対し、長時間労働によって不足するリソースの供給が行われていたのです。

そのため、上限規制の適用による労働時間の制限は、業界全体に多大な影響を与えると懸念されています。

【関連記事】

2024年問題を正しく理解するための基礎知識や対応策について解説しています。

2024年問題の影響と課題

2024年問題は、物流業界にどのような影響をもたらしているのでしょうか。ここでは物流の2024年問題の影響と課題について見ていきましょう。

改正が行われたポイント

2024年4月から適用された改正後のルールについて、改めて詳細を見ていきましょう。まずは、前述のように時間外労働の上限が「休日を除く年960時間」に制限されました。

また、トラックドライバーの改善基準告示の改正が適用され、拘束時間は1日あたり原則として13時間以内、最大15時間以内、1ヵ月あたりでは原則284時間、年3,300時間以内と細かく定められています。年間ベースで見れば、ドライバーの拘束可能時間は、改正前と比べて216時間短縮されました。

なお、休息時間は改正前が継続8時間以上とされていたのに対し、改正後は原則11時間を基本とし、9時間が下限となりました。これにより、実質的にドライバーの労働可能時間が短くなります。

【関連記事】

改善基準告示の概要や適切な運用のためのシステムと助成金等について解説しています。

運送事業者への影響

上記二つの改正により、トラックドライバーの労働時間が制限されることで、運送事業者にはさまざまな影響が想定されています。具体的には、「1日に運ぶことができる荷物の量が削減」「運送事業者の売上・利益の減少」「ドライバーの収入の減少」「収入の減少による担い手不足」等が懸念事項となります。

ここでは、それぞれの内容についてさらに詳しく掘り下げてみましょう。

運べる荷物の量の減少

労働時間の規制によるドライバー不足は輸送力の低下を引き起こします。特に長距離輸送を扱う事業者では、必然的にドライバーの長時間拘束が発生しやすいため、新たなルールの適用によって大きなダメージを受けてしまいます。

「今までどおりに物が運べなくなる」あるいは「法を遵守した経営を行うことが困難な状況になる」等、事業の継続そのものに影響を及ぼす可能性もあるでしょう。例えば、経済産業省・国土交通省・農林水産省で立ち上げられた「持続可能な物流の実現に向けた検討会」では、労働時間の規制により「東京・大阪間の長距離輸送が1日・1人のドライバーでは難しくなる」という具体的な影響が想定されています。

運送事業者の売上・利益の減少

1日に運べる荷物の絶対量が少なくなれば、当然ながら企業にとっては売上の減少につながります。一方で、利益確保のために運賃を上げれば、価格競争に敗れて顧客離れが起こるリスクもあります。

安易な値上げが難しい状態で遂行可能な業務量が減少すれば、やがては利益の減少によって、深刻な経営状態の悪化を引き起こすでしょう。

ドライバーの収入の減少

時間外労働の上限規制や拘束可能時間の短縮は、事業者だけでなく個々のドライバーにも大きな影響をもたらします。労働時間の減少によって心身への負担は軽減される一方で、残業時間が規制されれば、その分受け取れる残業代も少なくなります。

トラックドライバーの給与は、固定給だけでなく残業代や走行距離に応じた手当等も重要な割合を占めるのが特徴です。そのため、時間外労働の制限は収入の減少に直結するのです。

十分な収入を得られなくなり、それまでと同様の生活水準を維持することが難しくなれば、ドライバーにとっても大きなデメリットとなるでしょう。

さらなる人手不足

ドライバーとしての収入が減少すれば、それまでと同じような稼ぎを得ることができず、既存の就業者が離職してしまう恐れがあります。また、収入の水準が下がれば、職業としての相対的な魅力が低下するため、新しい人材を集めるハードルも高くなってしまうでしょう。

そうなれば、物流業界全体にさらなる人手不足をもたらす可能性もあります。結果として、人的リソースの不足を埋めようとしても、1人あたりの労働時間には上限があるため、労働力を確保できないという悪循環に陥ってしまいます。

帝国データバンクが行った調査結果について解説しています。

荷主企業への影響

荷主企業から見れば、運送事業者のリソース不足は、物流コストの増加につながる重大な要因です。ドライバー不足を補うには、賃金を上げざるを得なくなるため、最終的には運賃そのものが高くなることが想定されます。

さらに、ドライバーの拘束時間が長くなるのを防ぐために、長距離輸送の依頼を断る運送事業者が増える可能性もあるでしょう。そのため、配送ルートの最適化や輸送スケジュールの見直しを図り、より効率的なシステムを構築する必要性が生まれてきます。

非合理な到着時刻を設定したり、荷主都合による長時間の荷待ちを恒常的に発生させたりして運送事業者の法令違反を招けば、荷主にも企業名公表等の責任が追及される恐れもあります。そのため、場合によっては、事業のあり方そのものを見直さなければならないケースもあるでしょう。

【関連記事】

荷主・物流事業者に関する法改正の内容について解説しています。

モーダルシフトの推進

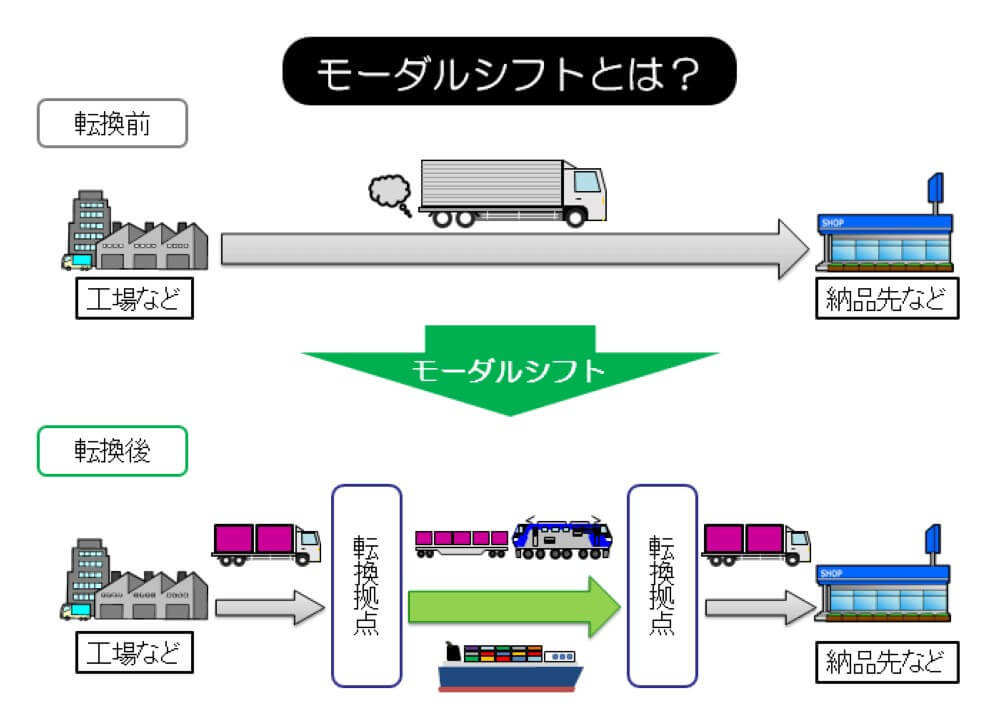

「モーダルシフト」とは、自動車で行われている貨物輸送を鉄道や船舶での輸送に転換する取組を指します。長距離輸送において、鉄道や船舶は自動車よりもはるかに環境への負荷が小さいことから、もともとは地球温暖化対策の一環として重視されていました。

しかし、物流の2024年問題にともない、近年では輸送力の不足を補う方法としても大きな効果が期待されています。モーダルシフトの具体的な仕組みとしては、まず地域の工場等から転換拠点までの近距離輸送を自動車が担います。

その後、転換拠点から遠隔地の転換拠点までの長距離輸送を鉄道や船舶が担い、転換拠点から納品先までの近距離輸送を再び自動車が担うという仕組みです。この方法であれば、トラックドライバーは最寄りの転換拠点を中心としたルートのみの運転だけで済むため、物流全体として大幅な効率化につながります。

そのため、モーダルシフトの推進については、国レベルでの具体的な支援策が検討されている段階です。

帝国データバンクが行った調査結果について解説しています。

2024年問題への対応

2024年問題に対応するためには、「長時間拘束の是正」や「人手不足の解消」といった難しい課題をクリアしなければなりません。運送事業者のみの取組では限界があるため、荷主企業を含めた物流そのもののあり方を見直す必要があります。

運送事業者は引き続き人員確保や労務環境の改善に努めるとともに、「共同輸配送」や「中継輸送」といった可能性も検討することが大切です。共同輸配送とは、同じ納品先を持つ物流事業者が荷物を持ち寄り、連携して配送を行う方法です。

中継輸送は1つの工程を複数人でリレーする方法であり、ドライバーの往復の負担が軽減されることで、多様な働き方を実現できるというメリットがあります。一方、荷主企業は「荷待ち時間の短縮」や「付帯作業の軽減」等によって、ドライバーの負担軽減に協力することが重要です。

さらに、個人レベルでも再配達の削減やまとめ買い等で、運送事業者への負担軽減に協力することは可能です。また、国レベルでは自動運転トラックの実用化をはじめとする「物流DXの推進」、輸送力強化に向けた「ダブル連結トラックの導入促進」等が検討されています。

このように、2024年問題は物流に携わるあらゆる企業や関係者が一体となって取り組むべき課題と言えるでしょう。

【関連記事】

物流業界の労務問題について計4回にわたり解説しています。

まとめ

物流の2024年問題は、トラックドライバーの労働時間が規制されることで引き起こされるさまざまな課題の総称です。運送事業者や個々のドライバー、荷主のそれぞれに大きな影響をもたらし、場合によっては物流業界のさらなる人手不足を招く可能性もあります。

さらに、国内では物流のほとんどを自動車輸送に依存していることから、輸送力の低下は経済活動全体にも大きな影響を与えます。物流の2024年問題を解決するためには、現状や課題を正しく理解し、それぞれの立場でできることを実践していく姿勢が重要です。